苏州东山陆巷·明朝宰相王鏊故里

这是太湖之滨的一个偏僻山村,至今依然基本保持着明朝的村落布局,明代建筑数量居江南古村之首。这个古老的村子,就是苏州吴中区东山镇的陆巷村,2007年6月它被评为首批中国历史文化名村。

偏僻山村走出宰相

陆巷村形成于南宋初期。到了元明清时期,陆巷人开始不满足于偏安山村的生活,纷纷走南闯北,读书经商,陆巷村也因此走向兴旺。其中,村里最著名的家族当数王氏。

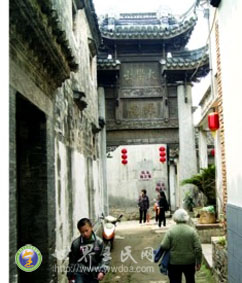

新民晚报专门报道了陆巷;惠和堂前标志性的牌楼.这个"解"好象是应该读作"xie"

王氏始祖出过四代武将,其中有一位千七将军,三个儿子分别叫万六将军、万七将军、万八将军。王家何时定居陆巷说法不一,能够肯定的是,明朝宰相王鏊就出生在这里,村里的惠和堂,就是他的故居所在地。

明朝宰相王鏊端坐与堂内,手中拿着书卷,很威严的样子!!其门下弟子唐伯虎,曾为之作一对联"山中宰相无双,海内文章第一"

王鏊25岁参加举人考试,一举考中第一名(解元),第二年参加会试,又中了会元(会试第一名),殿试时据说许多考官都推他为状元,但主考官硬是找了个借口,把他定为一甲第三名——探花,结果王鏊跟“连中三元”没了缘分。

考进士没中第一,王鏊做官还是做到了最高级。他为人正直,品德端庄,正德元年至四年(1506—1509年)担任文渊阁大学士、武英殿大学士(相当于宰相,又称阁老)。唐伯虎称他“海内文章第一,山中宰相无双”。

走进陆巷村,三座写有“解元”、“会元”、“探花”的高大牌坊就会映入你的眼帘。根据史料记载,历史上村里还有另外两座牌坊,一座写着“登俊”,另一座写着“阁老”。这些牌坊,都是为王鏊而立的。

这边的砖雕石刻保存完好,相当有价值。特别是门头,都十分讲究.聪明的东山人在文革期间,用泥把门口上的雕刻花纹都封存了起来.后来才拨开泥巴让这些砖雕门头重见天日.现在的我们才得以看到如此精细的雕刻.每个门头都有不同的图案.这个门头好象是鲤鱼跳龙门,上面的字已经没有了,是文革时候破损的,有点可惜!

王鏊之后,陆巷王氏家族人才辈出,明清时期先后出了1位状元(王世琛)、10名进士、17名举人,现当代则涌现出王守武、王守觉等中科院院士和数十位知名教授。陆巷村也因此而名扬四海。

在惠和堂右侧,是王鏊及历代世孙的介绍:最左侧的就是宰相王鏊,(1449-1524)字济之,号守溪,东山陆巷人.明成化十一年(1475)探花及第.官居户部尚书,文渊阁大学士,加少傅兼太子太傅;中间的是王世琛(1680-1729)字传宝,号艮甫,王鏊第八世孙.清康熙五十一年(1712),殿试第一,钦点状元.官至翰林院修撰,《实录》纂修,山东学政;右侧,王颂蔚(1848-1895)字蒂卿,号蒿隐,王鏊第十三代世孙.光绪六年(1880)进士,官至庶吉士,户部主事,军机章京。更多详细历史,可以参看《东山志》。

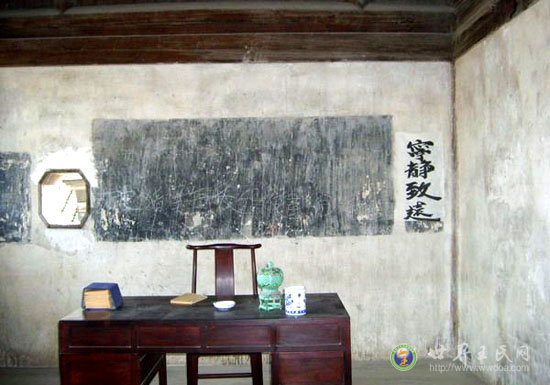

惠和堂.原是小学堂,屋前的一小片空地曾是学生操场

楼上的学堂教室,前面的黑板只是刷了黑墨汁,想象以前的教学条件跟现在是没的比了

教室的角落文革留下的点点滴滴:屋角存放着被盗的王鏊头像

陆巷古村背山面湖,桔林葱郁,面积35万平方米,人口2400人,保留着一街(紫石街)、六巷(文宁巷、康庄巷、韩家巷、姜家巷、旗杆巷、固西巷)、三港(寒山港、陆巷港、蒋湾港)为构架的明代村落格局。

王鏊墓,在故居南面的沙滩山码头附近.听说墓地曾经被人来盗过,是用炸药炸的,看门口这两只羊,另一只已经不完成了,估计是盗墓者所为,墓地很简单,就留下这一块碑文.写了吴县文物保护单位。

古村自王鏊而后,明、清两代名人辈出,使这个仅有百户的山村,巨宅鳞比,牌坊相接,其道路之修整,屋宇之恢宏,冠于江南。

王鏊后花园,应该是后来人们新造的建筑

古村内原有明清时期厅堂72处,目前仍有明代建筑19处,数量居江南古村之首;清代到民国时期建筑25处。这些古建筑的类型包括祠堂、牌坊、客栈、第宅、民居及公共消防用房等。三港的驳岸河埠保存基本完好。

施晓平

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村