闽王后裔在福清市港头镇的发展概况

上图:习近平与王命兴

世界王氏宗亲联谊网编者按,福建师大图书馆副研究馆员王长英对谱牒文化和开闽王氏历史很有研究,她给本站发来论文并附信:“感谢你对我的关心与信任,现将我的文章发送于你,请多加指教,发现错误之处还望给予修正。发送的照片与文章后的照片说明的顺序可能会颠倒,请比对照片说明调整一下。顺祝吉祥如意! 王长英。” 读罢全篇文章,的确收获匪浅,特转载于下,供大家分享

福清锦江(港头)王氏祠堂

福清市港头镇(锦江) 王氏,是当地的一大望族,他们是闽王王审知的后裔,在此地已生活了七百余年。探究锦江王氏的根脉渊源,谱牒世系,他们从福州迁居福清港头的原因与历史过程,生活、生产状况。了解锦江王氏的古代名贤以及当代成功人士的一些情况,对研究王审知后人在福清繁衍生息的历史,是不可或缺、十分难得的史料,具有一定的文献价值,本文简述之。

- 锦江王氏的根脉源流

福建省福清市别称玉融,距其东南方四十余里处有个乡镇名曰:港头(原名锦江,又称江头)。港头镇位于东经119°28′,北纬25°34′,地处龙高半岛中部,地形两面临海,东高西低,西北与龙田镇接壤,东南与三山镇相连,北濒福清湾,西南临兴化湾,是个著名的侨乡。港头镇因原驻地村东有一港道由西南向东北伸入海坛海峡,称锦江,村庄沿港湾密布成“U”形置港道之首,故称港头。全镇辖31个行政村,58个自然村,其中的光辉(原西辉)、东光、五星三个自然村的王姓村民就有2万人,除了这谢王姓村民外,还有马湖、草柄、白玉(原白布、白墓)、沁塘等11个行政村,除个别村庄外,均以王姓为主,共分布23个村庄,共有4万多人。此外,还有福建福州、福鼎、霞浦等地,以及旅居世界各国的锦江王姓子民们。据《开闽忠懿王氏族谱》载:王审知第十三世孙王璟,为元代进士,他是福州迁居福清锦江第一人,而王璟的儿子王七良,是王审知的第十四世孙,则被尊为锦江(港头)王氏一世祖。从港头镇迁居别处的王氏村民们,他们的祖先早年虽迁出锦江,但都是港头镇(锦江)王氏支脉,因此,他们均以七良公,作为自己家族的一世祖。

港头镇村东的锦江(古时可通船),由东面“岭头”流下,经“锦山”(又称王冢山、半月山)旁向西流去,又经宋大湖(现光辉村旁)、马湖、沁塘(旧称新塘)湖等村的湖泊,在南郑村附近流入海坛海峡,因此,港头镇原名锦江。依山傍海的锦江,非常秀美,古时有十个自然景观,王氏宗亲们就聚居于锦江流域。元朝年间,王审知十三世孙王璟,字伯琛,南宋理宗年间出生于福州,为元代至元年间进士,担任召差使。王璟为官时曾被诏差外国三次而返,后因厌倦闹市生活,从省城福州迁居福清县,定居于港头西埕前(时属福清县崇德乡化北里龙集境,现为五星村地界)。据《福清锦江王氏族谱三项支谱》载:锦江王氏以王审知为开闽一世祖,依次为二世王延政,三世王继勋,四世王俭,五世王传烈,六世王永崇(字有本),七世王嗣康(字汝宁),八世王继先(字国治),九世王悦道(字世和),十世王锐(字希坚),十一世王溉(字必流),十二世王岩老,十三世王璟(字伯琛)。王璟生子七良,字尔芳,序七(叔伯兄弟排列),故曰七良,因住西埕前,便以西埕为号。十四世七良公有三个儿子,长继善,次继兴,三继志。元朝暴政引起了农民起义,元明鼎革之际,社会动乱,烽火连天,西埕前亦无法幸免于难,王七良夫妇因此惨遭劫难。据锦江王氏族谱载:“屋二座尽经兵火,时公与妣就难,并祖丧居在寝者俱遭其劫。灰骸就葬此地,后为祖坟。”由此知锦江王氏祖屋西埕前遭劫之后,已变成祖坟所在地。以上情况在《开闽忠懿王氏族谱·七良公支派》中,也有相关的记载。

王七良夫妇在住宅中遭兵火劫难后,长子王继善迁往“山前”,即“锦山”之前,离西埕前也不远。其次子名继兴,字思文,避居江头,江头即锦江之头,港头是清末以后的写法。当地人“江”与“港”的读音相同,虽江头改为港头,音却不变。三子王继志,迁往西埕高岭。在王七良的三个儿子中,次子继兴的后代子孙繁衍最为兴盛。王继兴共生四子,取名荣、华、富、贵,他在江头盖屋八扇,前后三座,(名曰:前大厝)后改建为家庙,此后便长期定居于锦江,繁衍生息,开始了在锦江发展壮大的历史。斗转星移,数百年来,他们作为闽王的后裔,坚持发扬先祖的优良传统,不断努力奋进,开发并建设着锦江这美丽的家园。锦江王氏将王璟作为锦江王氏的始祖,将王七良当作锦江王氏的一世祖。如今,福清锦江王氏已繁衍至28世,亦即现在生活在锦江的闽王后裔中,有些人已是闽王的41世孙了。如今,被锦江山水滋养的王氏乡民,以及从锦江迁居白玉、马湖、沁塘等乡村的村民,或是侨居国外的许多锦江王氏后人,都非常热爱锦江,把锦江当作自己的故乡。

锦江王氏第十一世孙王鍚侯,是当地的名贤,他名鍚侯,字康国,号峤海,为明万历已丑科(1589年)进士,授顺德府推官,有诗集传世,《福清县志·人物志》,540~541页,载有其传略。明代万历首辅叶相高与王鍚侯是好友,他们曾在一起游玩、和诗,(叶相高,字进卿,号台山,为福清港头镇后叶村人)王鍚侯曾留下《吕金门大行奉诏,召元辅台山叶公于山中,时人日,同游福庐山,赋此》诗一首。王鍚侯,于万历二十五年(1597年)撰有一篇文章,此文对了解锦江王氏当时所居方位及名称,以及锦江与其他村庄相邻等方面的介绍,在今天看来都有一定的价值。王鍚侯的文章名曰:《锦江王氏宗居志》,载于《福清锦江王氏族谱三项支谱》90页中。文章记叙了锦江王氏所居之地理位置,锦江与县治以及附近各村庄的方位、距离、地形等情况。指出锦江还是通往瀚江、万安等地的交通要道,这里交通便利,风景如画。从锦江眺望东壁岛可见碧水相映,横山倒影,右有黄蘖、江阴岛诸翠微,罗列卫护……。王鍚侯的文章,把数百年前的景象,再现在今人的眼前。明山秀水,地灵人杰,数百年来,锦江王氏杰出人物辈出。正如乾隆十五年(1750年)锦江十三世孙玄晁《重修锦江谱序》所曰:“吾族自七良公始迁王锦,子孙蕃衍,科甲蝉联,人文鹊起,亦亦乎玉融之望族也。”古代,锦江王氏就出过不少举人、进士,有的还担任过文林郎、典史、礼部儒士、知府、推官、通判、县尹等官职。如今,锦江王氏后裔中高级工程师、高级医师、高级会计师、教授、高级教师等数不胜数。而侨居东南亚各国,或定居香港等地的锦江王氏后裔,其中不乏政界要人、社会名流、商界翘楚、实业巨子、社团领袖、科技精英等,他们在各个领域引领风骚,取得辉煌的业绩,让锦江王氏族亲们感到无比的自豪与骄傲。

二、锦江王氏继承闽王遗风之一 造福百姓

闽王王审知是八闽历史上一位政绩卓著、影响深远的君王,治闽期间,采取一系列正确的政策措施,在“保境安民,发展生产”的同时,还曾派军队,到福清南隆仁里祭苗墩(即今福清市海口镇东阁村附近)筑堤围海造田;还在占桂洋拜井里(在今江镜镇),掘井引泉水灌溉农田等,做了许多造福于当地百姓的实事,把福建治理得安定富强。如今在福清市海口镇东阁村,还保留着一座小庙,原称“闽王殿”,后因当地谐音改称“明王殿”。此庙就是为了纪念闽王王审知,当年率军民在此地围海造田,开发“大湖洋”,筑“大塘”“大坝”而建造的,至今庙内香火一直旺盛,由此可见百姓对闽王的敬重与感激之情。

在锦江,闽王遗风犹存,他倡导的忠君爱国,安邦为民的传统,得以继承光大。锦江王氏一贯爱国爱乡,在数百年的生活、劳作中,他们早已与当地的人民溶为一体,把锦江当作自己的故乡。为了当地人民的利益,他们不惜牺牲自己的利益,甚至连祖宗建造的祠堂都舍得拆掉,他们为玉融人民所作的奉献,确实值得一书。1958年时,当时的福清县政府为了改变福清十年九旱的面貌,兴建了东张水库,并修筑引水渠道,要让水库的水灌溉龙田、高山一带缺水的干旱地区,当时修筑的引水主渠道,恰好要穿过锦江的王氏祠堂。当引水渠道要穿过祠堂的消息传出时,锦江王氏们确实感到心痛。但是他们为了广大福清人民的幸福,还是顾全大局,无怨无悔地拆掉了宗祠,为解除缺水地区的旱情做出了贡献,他们不愧为闽王的后裔。

锦江王氏祠堂(又称港头王氏祠堂),原坐落于福清市港头自然村赤岸,始建于500余年前的明代中叶,重建于清康熙三十年(1691年),乾隆五十年(1785年)进行重修,整座祠堂布局合理,十分精美。锦江王氏宗祠被拆掉后,因为历史的原因一直无法再建,直至欣逢改革开放太平盛世的大好时期,全国各地各姓氏逐渐开始纂修族谱,修建宗祠,于是锦江王氏重建宗祠也有了希望。锦江王氏经商议决定:为了祭祀先祖,弘扬祖德,激励后人齐心协力建设家园,推动振兴中华大业;也为维系宗脉,方便海外宗亲寻根谒祖,增强他们爱国爱乡的凝聚力,促进祖国统一大业,策励子孙精进之宏愿,锦江王氏子孙们,决定重建王氏宗祠。海内外王氏宗亲闻知消息后,纷纷捐赠资金,大力支持锦江王氏宗祠的重建。王氏宗亲们,特别是海外宗亲,迫切要求新建的王氏祠堂,应按照原祠的样式和风格建造。经过国内宗亲的筹建,在海内外宗亲共同支持下,王氏祠堂于1994年9月20日,农历甲戍年8月15日奠基,1995年3月开始建造。

祠堂坐落于钟山西侧100米左右,在锦江一世祖陵之右,地方宽阔交通方便,实乃全美之地。为遵祖训和尊重海外宗亲的要求,按原祠座向:寅丙子午向,背靠金山,面望珠山。祠堂的大门、边门均为红色,门上眉额“王氏祠堂”。新建的锦江王氏祠堂,南临真大公路,北枕金山,东近钟山,西倚王祖山。祠堂两侧临近18米水泥路,做为村镇出入口要冲,好似玉带环腰。占地总面积为7000平方米,主体建筑为56、6米,宽26、8米。祠深42米,宽19米,还有附属建筑,建筑总面积1383平方米。前议事厅高达16、8米,中落观众厅高14、3米,最低为8、1米。使用面积为2078平方米,规模宏大,造型古朴、典雅、雄伟壮观,堪称“开闽第一家”。

祠堂分三落,前落戏台,中落大厅,后落为神龛,完全按照中华民族古建筑三落厝的要求设计,整个祠堂宽敞明亮。前落低层回廊占地278平方米。前大门为2、4米×3米,两边门为1、5米×2、8。中间舞台为168平方米,舞台两侧天井。2层为陈列室,面积123、8平方米,用于陈列海内外宗亲及侨贤丰功伟绩,表彰历代族人显达,弘扬了传统美德。陈列室两侧为厢房,面积118平方米,供休息或演员化妆。三层为议事厅,面积80平方米,供海内外宗亲及族人议决重大事项,共商建设大计,同叙天伦之乐,激励后代奋发图强。室外阳台占地188平方米,可供观礼及休息。

中落观众厅及楼座两厢房,总面积为758平方米,可容纳1500个标准座位。两侧设有1、5米×2、8米外开太平门,做为疏散通道。通道中间为拜子亭,过三重门至列祖列宗神位,面积为188平方米和神龛正中塑闽王座像,栩栩如生。整个神龛木结构,仿古造型,雕梁画栋,精工细刻,古色古香。配以灯光,五彩缤纷,金碧辉煌。神龛两侧为上下库房,面积178平方米,楼上为办公室、宿舍,楼下可放杂物。

室外广场占地4000平方米,祠两侧余地1500平方米,可建其他设施,并着手布局,总体绿化,栽花植草,美化环境,使真百花争艳,百鸟争鸣,朝拜圣地,留连忘返,美不胜收。

大厅当中柱联为:“晋室表高风堂构相永宜勿替,闽疆留美荫春秋临祭有余思”。前落是戏台,面积为156平方米,戏台后上方挂有一大牌匾:“开闽第一”,为宁德宗亲所赠。戏台后落楼上中间为陈列室,面积为123.8平方米,用于表彰历代各贤良厚德者,以弘扬传统道德,以及海外各侨胞的丰功伟绩。墙中间大幅巨画:“锦江乡全貌图”,表现了锦江的自然景色,有潮水相映、翻山倒影等景。三楼为议事厅,供海内外宗亲共商大事,决策重要事项。复壁有一块王氏祠堂牌额,是清康熙三十年(1691年)重修原祠堂时的古迹,现立于墙上以作为留念。议事厅外阳台面积150平方米,可供观礼,中间两柱联“观德无双地,开闽第一家”。傍开两柱,堆塑缠柱青龙,上端挂着“锦江堂”三字直式大牌匾。后厅设历代宗祖牌位,供后人瞻仰。

落成后的锦江王氏宗祠为三层结构,祠堂为土木结构,占地总面积为6793.2平方米,主体建筑为1539平方米。中落观众厅为525.9平方米,加上两边观众楼182.60平方米,可容纳1300多人。为锦江王氏后人祭祀先祖王审知,进行先祖与神灵崇拜的礼仪形式,开展民俗活动等,提供了很好的场所。祠堂前下台145下方米,祠堂埕地5254平方米。可设篮、排球场、中老年人健身活动场。祠堂周围道路四通八达,前有大真公路横穿而过,左边有锦星水泥路,右边五星村水泥路通往大真公路,实在十全十美之好地。王氏祠堂落成后,锦江王氏邀请海内外宗亲,一起举行了盛大的峻工庆典仪式。如今,新建的锦江王氏宗祠立于路旁,高大气派,雄伟壮观,很是吸引路人的眼球。

购地建沁塘村小学,学校特意在校门口刻字纪念

三、锦江王氏继承闽王遗风之二 重教兴学

在锦江的王氏中,闽王遗风表现在各个方面。王审知非常重视发展文教事业,他在福州设“招贤院”,聘请北方入闽避乱的名士教学,为福建文教的发展与提高起到一定的促进作用。他还在设立“四门学”,遴选四方优秀学生读书深造,使得八闽人才辈出。锦江王氏对教育同样重视,为了方便附近村民子女上学接受教育,他们又兴起捐资办学热,在港头镇创办了锦江中学。旅居境外、海外的锦江王氏宗亲,都热忱报效祖国,虽身居海外却情牵桑梓,十分关心家乡的发展,当他们得知家乡又兴建一所中学的消息后,纷纷慷慨解囊,捐赠了大笔的款项。锦江中学的创办,为玉融教育史添写了光彩的一笔,也为锦江增加了新的一景。如今,在众多海外宗亲的大力资助下,锦江中学的建筑面积达9900多平方米,教学设施十分先进与完善,教学质量也得到极大的提高。锦江中学先后获得王丹萍福建教育奖等80多项奖励,被评为福建省农村教育改革先进集体、综合办学质量先进单位、省级“花园式”单位,在福清市同类学校中,锦江中学已连续8年,中考成绩名列前10名。锦江中学的兴建,完全得益于旅居海外王氏宗亲的大力资助,其中最值得一提的,是曾荣任过世界福清同乡联谊会副主席、新加坡福清会馆副主席,旅居新加坡的福清市港头镇东光村人王命忠。

王命忠是王审知的第35世孙,上世纪六十年代初期,他到新加坡继承父业,寻求发展。在新加坡,他从社会的底层开始打拼,不断努力创业,终于生意越做越大,积聚的财富也日益增多。于是他产生了要捐赠资金,资助发展家乡的教育事业,造福乡梓的美好愿望。1992年,他终于回到阔别30年的港头镇,看到家乡的变化感到由衷的高兴,此次家乡之行,他为港头中心小学捐赠了13万人民币,后来又多次为中心小学捐款,总计达200多万元。

1995年,王命忠再次回到福清港头镇,当他听说锦江中学没有教职工宿舍楼,当即拿出25万元捐赠给学校,为锦江中学兴建教职工宿舍楼。2006年后,他又先后四次回到福清港头镇,办了几大好事。一是为锦江中学兴建了一座图书馆,总建筑面积为1900平方米。二是扩建了公寓楼,面积为1500平方米。三是改造了教学楼,面积为2000平方米。四是装修了校长室,添置了各种办公和教学设备。为了感谢他的无私善举,锦江中学决定以他名字来命名学校的三座大楼,即“命忠教学楼”“命忠图书馆楼”及“命忠公寓楼”。后来王命忠又慷慨解囊,再次捐赠20万元用于购买教学电脑和更换教师办公桌椅,为学校创造了良好的读书育人环境。据锦江中学校长王为善统计,至2009年为止,王命忠已捐赠给锦江中学的财物折合人民币近300万元。王命忠旅居海外情系桑梓,他不仅资助教育事业,还热心家乡的公益事业,为家乡的老人会、村道、祠堂、闽江调水工程等捐款。近二十年来,王命忠为家乡的公益事业、慈善事业捐赠的数额高达人民币已达近千万元。为此,他也赢得家乡各界人士的尊敬和爱戴,锦江中学广大师生为了感谢王命忠先生,在学校建立了“王命忠爱国爱乡德育基地”。王命忠对家乡的浓浓爱意,眷眷之心与深情厚意,时时激励着锦江中学的学子们认真学习,努力拼搏,为祖国与家乡的腾飞而奋斗!

王命忠还关心别的村镇的公益事业,2003年,王命忠到福清一都镇观光考察,了解到王坑小学因年久失修,破烂不堪,影响日常教学的情况后。王命忠与同游的新加坡福清会馆副主席俞进财、俞书祥商量,许诺要为王坑村建一所全新的小学。回到新加坡,他向福清会馆提议捐资,为一都镇王坑村建一所小学。他的提议得到了答复后,建校的资金很快到位,当造型新颖别致的小学落成后,王命忠的行为成为大家对他的美谈。王命忠听说云南、贵州比较穷,还想到那里看看,要为当地的百姓做点事。闽王王审知在治闽期间,全心全意造福百姓,为福建人民做了许多好事,从他的后裔王命忠身上,我们看到了闽王的遗风。

从锦江迁居沁塘村的王审知后裔们(他们是长支后代),对公益事业也非常热心,数百年前,他们就曾出资出力,在沁塘湖(旧名钱塘湖)上修建钱塘桥。钱塘桥始建造于唐乾符五年(878年),是南来北往的人前往福清县城与江镜镇、渔溪镇、东张镇的必经之道,沁塘湖这座桥的重要性是显而易见的。当时附近数十个乡村的人们,来往于县城都要从沁塘村的街道经过。沁塘村当时设有两个粮局,人们至今将沁塘村分为“上局”“下局”。沁塘村地处平原地带,附近的二十八个村庄都到这里进行粮食交易。清代后期,沁塘村王鸿培家族,也在繁华的街道旁从事粮食买卖,每天十八把大称扛进扛出,生意好的出奇。其家中还开有印染蓝底白花被的大作坊,十里八乡人的人都到这里来印染花被。沁塘街道旁有各种小吃店、茶水店、豆腐店、药店、烟店、草鞋店,以及杂货店等,甚至还开有铳店,来往的人们熙熙攘攘,川流不息,可谓繁华至极。过往的行人们在这里购买食物与茶水,或是日用杂货等,于是便有了“沁塘街”“街路”的称呼。清代同治年间,已有近千年历史的钱塘桥,在数百年风雨的侵蚀与行人长年累月的踩踏下,损坏日益严重。同治初年,为了修建钱塘桥,沁塘村的王氏子孙与其他姓氏的村民们,均踊跃捐资,并积极地为修建钱塘桥出力,清同治三年(1864年),钱塘桥终于得以完好修复。为了褒扬并纪念村民的这种热心公益事业之举,沁塘村为当时出资修桥的人立了块碑,碑文记载了钱塘桥建桥及修桥的时间,并将修桥捐资人的名字都铭刻碑上,以供后人传颂,此碑至今存于沁塘村中。

解放前,东阁至闻读村之间修筑了七里长堤,通往县城、江镜等镇的道路由此改道,沁塘村随之变得冷清了,曾经的繁华虽已结束,但“沁塘街”的称号却一直保留至今。沁塘村仅是个小小的村庄,却先后走出30余名大学生,有些还留学国外,获得硕士学位。如今村里辈分最高的王钦垄有五个孙子,其中4人是大学生,1人是中专生。有的家庭中,父亲、子女都是大学本科毕业,且获得高级职称,这与家族重视教育不无关系。在当代,从锦江迁居沁塘村的王审知35世孙王命兴、王命义就非常重视家乡的公益及教育事业,他们在多年前,曾出资修路,还购买土地,为家乡建造沁塘小学校舍,后来又捐资修建幼儿学前班校舍,前后共无偿投入了近百万元的资金。王命兴曾担任过第七、第八届全国政协委员,他曾在福州成立扶助残疾人基金会,安排残疾人就业。在家乡,他把村里的老人都请到自己的住所里,提供较好的吃、住,为他们养老。此外,他还为闽江调水工程,以及其他公益事业慷慨捐款。福建省、市委领导都对他很重视,当时的省委领导习近平还与他合影留念。(下附照片) 王命义又名王铭仪,他由一个普通农民,成长为河南中岳秀峰集团董事长兼法人代表,曾担任郑州管城回族区人大代表、郑州市福州商会常务副会长、外地企业驻豫机构协会副会长等职务。他积极参与社会公益事业,其公司曾为福建省捐书助学献爱心1万多元,为贵州建希望小学一所15万元,为福建修桥修路50万元。2008年5、12汶川大地震后,王命义让总公司捐款27万元,各个项目部也捐款2万元、1万元不等,其贵州分公司也捐款10万元,他个人再捐款3万元。2011年11月,王命义捐款20万元,为河南管城区辅读学校、奇色花福利幼儿园,以及郑新里社区残疾人康乐工疗站,购置了一批康复器材,并为25名贫困残疾人每人发放1千元救助款,为此他曾被授予“中原十年城市建设突出贡献个人”等荣誉称号。2011年春节,王命义回家乡过年,发现有很多的老人生活仍是很清苦,当即决定向村里每位60岁以上老人都捐赠1000元过节费,充分表现了闽王后人强烈的社会责任感与公益热心。为了纪念王审知,弘扬闽王精神,王命义还积极为福清市王审知研究会捐赠资金。此外,他还出资3000万人民币,在闽王故里——河南省信阳市固始县,树起一尊王审知塑像,在这尊4米多高的石雕像后,又要建造王审知纪念馆,以纪念这位对福建有功的先祖。此外,他还准备在王审知的出生地,也建造一座王审知纪念馆。

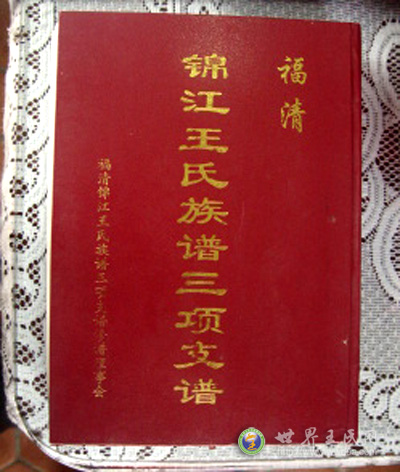

《福清锦江王氏族谱三项支谱》

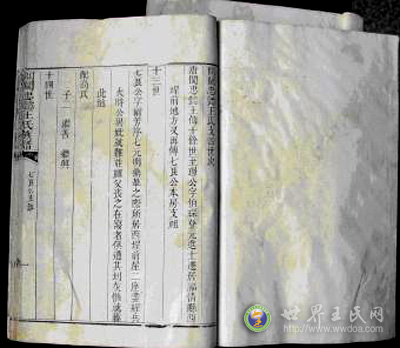

《开闽忠懿王氏族谱七良公支派》

四、锦江王氏合族行第与族谱

明万历内阁首辅叶向高十分敬佩闽王,曾作有一篇《忠懿王像赞》,载于《开闽忠懿王氏族谱》中。锦江王氏是福清的一大望族,叶向高家与锦江王氏的王锡侯家有姻亲关系,两人是表兄弟,因此叶向高特意为锦江王氏行第题写对联。据《福清锦江王氏族谱三项支谱》96页载:明万历内阁大学士福唐(福清)叶向高题昭穆曰:“有民玄孚胤,日茂永君绍。”王锡侯亦题联为合族学讳表字排行,联曰:“圣祖振鸿基钦命长徵(征)为寔(实)孝;云昆开亦统聿昌再启是成仁”。锦江王氏后人,一直都是延用以上的对联来命名或表字的。即使是从锦江迁居至别村的王氏后人们,也都会依照锦江王氏行第来命名与表字。例如清代港头镇沁塘村著名郎中王鸿培,其子名王基树(民国年间港头镇非常有名的民事调解员),孙子名王钦初,曾孙名王命夔,字昌鉴(生前为福建师范大学副研究馆员),玄孙名王长明,来孙名王征宇。锦江王氏至清代光绪年间,还请福州状元王仁戡为锦江王氏题昭穆,联曰:“世德作求勋荫用光海国,嘉铭肇锡贤才克献天廷”。锦江王氏迁福州二十世孙、留德高级研究员王世新,也为锦江王氏留下合族学讳,联曰:“远志立丕谟承福传祥荣玉树,爱心延久泽允文善武浦同春”。锦江王氏曾出现过:最老的振字辈与最少的孝字辈,“十世同居”少有的现象。

锦江王氏至今保存有先人留下的族谱,其中两份分别是一大张纸折叠起来的族谱,看时要打开看,十分直观,看完再折叠起来。其中一张族谱以周灵王太子晋为王氏始祖,依次排列至锦江王氏王悦道,各代人名序列清楚,此谱极为罕见。其二为一大本的族谱,黑色的封面,为民国年间所撰。这些族谱完好地保存了王氏繁衍生息的历史记录,使得王氏子孙历经千年,都能获知锦江王氏的历史渊源与发展脉络,铭记祖先的英名与业绩。后来锦江王氏宗亲们又投入大量资金,修撰、增补了锦江世系总谱,名为:《福清锦江王氏族谱三项支谱》。为了回馈社会,也为了永久地保存锦江王氏族谱,他们给福建省图书馆与福建师范大学图书馆,分别赠送了这部族谱。如今,收藏于我省两大图书馆的《福清锦江王氏族谱三项支谱》,也为专家、学者们了解与研究王审知后人的迁徙及发展情况等,提供了诸多信息与依据。

如今,生活于锦江的王氏子孙与海外宗亲的联系更加密切,定居香港、台湾、及世界各国的锦江王氏后人也时常回故乡观光旅游。锦江王氏后人更加弘扬传统美德,以新的姿态奋进着,他们将为建设祖国,装扮港头新貌,谱写更加灿烂辉煌的明天。居住在国外或港、澳、台等地的锦江王氏子孙,也不忘祖训,努力为国家与家乡的建设出力,为造福子孙千秋万代,做出更多、更大的贡献。

福清锦江(港头)王氏祠堂 福清锦江(港头)王氏祠堂

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村