《太原王氏》(连载17)

王 令

王令字逢原,广陵(今江苏省扬州市)人。北宋诗人。生于宋仁宗明道元年(1032年),卒于仁宗嘉祐四年(1059年),享年二十七岁。

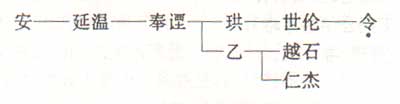

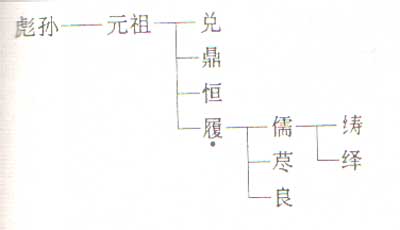

其世系如下:

王令祖先属太原王氏。据《太原王氏通谱》载,其太高祖王安之门族在太原,而实际居住地在大名元城。另据《四库全书总目》,称王令乃元城人,幼随其叔祖乙居广陵,遂为广陵人。

令之高祖父延温,乃安之子,宋太祖开宝年间曾任秦宁军节度副使。为右班殿值,赠左武卫大将军。祖父珙,奉讠垔之长子,官大理评事。父世伦,为郑州管城县主簿。

王拱之弟,即王令之叔祖王乙,强记博闻,刚毅聪明,从小就喜爱读书,一直到老也没有停止学习。他乐于和穷苦的读书人交往,

相互之间的关系十分融洽;而在达官贵人面前,却从不贪求利禄,降低人格。他考过进士,也担任过一些官职,累迁至淮南东路都巡检使。皇祐二年,当他做右领军卫将军时,卒于海州,年七十三。后葬真州扬子县。他有两个儿子:长子越石,与王安石同年中进士,官秦州观察判官;次子仁杰,亦进士及第。

由于父亲早逝,王令五岁时就成了孤儿。他小时候行为不检,无拘无束,没有多大出息。但后来跟随叔祖迁家至广陵,并在叔祖的影响和教诲下开始刻苦攻读。经过不懈的努力,学业上大有长进,终于成为当时很有名气的才子。他没有任过一官半职,以教书为业,只是一个普通的“布衣”,却凭借其学识与才华显示出不同凡响的成就。与他表叔越石同年进士,比他大十一岁的王安石非常赏识他的文学才能,认为可与自己“共功业于天下”,并且把夫人的妹妹许配给他。可惜的是,壮志未酬身先死,王令还未活到三十岁,就早早离开了人世。死后葬于常州武进县南乡薛村之原,王安石亲志其墓。

王令擅长诗歌,其诗受韩愈、孟郊、卢仝影响较深,想象丰富,风格豪放,意境开阔,气势雄壮,内容多涉及当时现实生活,部分诗篇能揭露社会矛盾,表示对现实的不满和自己的远大抱负,且同情劳苦人民。著有《广陵先生集》,凡诗赋十八卷,文十二卷,及抬遗一卷。其作品如:

暑旱苦热

清风无力屠得热,自日着翅飞上山。人固已惧江海竭,天岂不惜河汉干?昆仑之高有积雪,蓬莱之远常遗寒。不能手提天下往,何忍身去游其间。

思京口戏周器之

江南别日醉方醺,贪爱青天带水痕。忘却碧山归路直,误投浮世俗尘昏。终期散发江边钓,当有渔舟日系门。但恨故人犹喜仕,他时胸腹未堪论。

王令之妻吴氏,乃王安石夫人的妹妹。王令死后,她守志不嫁,了却终生。她没有生过儿子,只有一个独生女儿。该女嫁给吴师礼为妻,并为吴家生一子,名说。吴说是王令的外孙,他在外祖父过世之后,将其作品编作集子,以供后人赏阅。此集即《广陵先生集》。

资料来源:

①《太原王氏通谱》卷十四。

②《临川集》。

王十朋

王十朋字龟龄,号梅溪,温州乐清(今浙江省乐清县)人。南宋学者。生于宋徽宗政和二年(1112年),卒于宋孝宗乾道七年(1171年),享年六十岁。

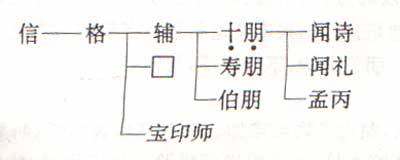

其世系如下:

十朋祖先为琅琊王氏。曾祖父王信,生一子名格。格虽生有三子,但除长子王辅外,次子名未详,三子出家为僧,均无后代。

十朋的父亲王辅,只喜好读书,对仕宦之途不感兴趣。他是个出名的孝子,据传其父病中,想吃新鲜鲫鱼,但当时正值盛暑,很难找到这种鱼,年仅十几岁的他便终日守在井边垂钓,祈祷神明保助,后来终于如愿以偿,钓得一条大鱼,使父亲吃鱼之后大病痊愈。辅之妻万氏,共生三男三女。三个儿子中,长子十朋成就最大;次子寿朋与三子伯朋,均无甚建树。

王十朋幼年时,天姿颖悟,日诵万言,再加之用心苦读,到成年后就成了当时很有名气的文人。曾经在梅溪乡间讲学授徒。在家庭中作为长子,也能够事亲尽孝,友爱二弟。奸臣秦桧死后,他前往应试,于绍兴二十七年中进士第一名,尝上《亲政策士论》,宋高宗嘉其议论醇正,授绍兴府签判。既至郡,旋政得法,裁决如神,使得当地吏奸敛迹。孝宗即位后,知严州,除侍御史,上疏论史浩八大罪状,使浩出知绍兴府。隆兴元年,张浚北伐失利,主和者乘机攻击,他上疏称恢复大业不能以一败而动摇,未被采纳。及孝帝受禅,拜司封郎中,累迁国子司业。一扫秦桧久塞言路之蔽,与冯方、胡宪、查籍、李浩等相继论政,太学生曾作《王贤诗》以述其事。又历知严、饶、夔、湖、泉诸州,凡所至,阖境安宁,州民成绘而祠之,及去,老少越境送。后因病辞职。虽诏封太子詹事、龙图阁学士而终未致仕。卒后赠左中散大夫,爵乐清县开国男,葬于乐清左原梅罄。

十朋生平常以诸葛亮、颜真卿、寇准、范仲淹、韩琦、唐介自勉,治学以孔孟为正宗,以韩愈、欧阳修、司马光为师。所著有《梅溪集》,前后共五十卷。他是宋代绍兴末乾道初最有名望的学者之一,为朱熹、张税所雅重。朋公之诗,不尚华藻,其作品如:

题湖边庄

十里青山阴碧湖,湖边风物画难如。夕阳茅舍客沽酒,明月小桥人钓鱼。旧卜草庄临水竹,来寻野叟问耕锄。他年待挂衣冠后,乘兴扁舟取次居。

郡圃无海棠买数根植之

少陵诗史有遗阙,海棠名花辄湮没。孤芳干载逢苏仙,竹篱一笑嫣然发。我从蜀锦亭边来,遥入苍苍烟雨窟。绮霞晓林神女肌,香醪春醉明妃骨。鲜鲜丝蕊垂更弱,点点胭脂匀未歇。半含欲吐不胜情,沐露梳风睡明月。为开樽酒苦多病,欲插一枝羞白发。照眼千株未观蜀,回首十年深忆越。何人好事呼名友,姚魏不容矜阀阅。凝香有地胡不植,负郭无园何处谒。不烦飞鹄衔子来,自买芳根带花掘。明年高堂来燕子,想见繁在映林樾。栽家老手在何许,雁荡山中彩薇蕨。凭谁为问花消息,有梦遥惊山突兀。自惭不是召伯堂,那得诗人歌不伐。

十朋之妻贾氏,于乾道四年卒于泉州郡舍,年五十六。她生了三个儿子和两个女儿。长子闻诗,知光州,提点江东刑狱;次子闻礼,知常州,及江东转运判官;三子孟丙,幼童时聪慧过人,但七岁夭折。长女适进士钱万全,次女适贾梓。

十朋有六个孙子,其中夔、闽乃闻诗所生,中闻礼所生。

资料来源:

①《宋史》卷三八七《王十朋传》。

②《琅琊王氏通谱》卷九。

王 悦

王悦字习之,一字刚中,又名居正,开封府祥符县(今河南省开封市)人,南宋名臣。生于北宋元祐元年(1086年),卒于南宋绍兴二十一年(1151年),享年六十六岁。

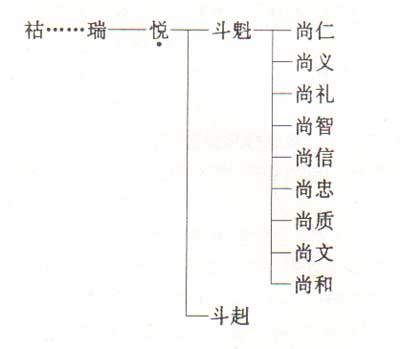

其世系如下:

王悦是三槐王氏始祖王祐的后代,琼崖王氏的始祖。悦父瑞,为祐四世孙,字子祥,举人,广西桂林府临桂县令,礼部尚书,赠太保。

悦少嗜学,工文辞,入太学习新经字。南宋高宗建炎三年(1129年)第七名举人,联捷会试第十二名进士,殿试中二甲第一名,钦点翰林院编修,累升侍讲学士。三年后拜兵部侍郎。绍兴十一年(1141年)升礼部尚书,十四年选授观文殿大学士、同平章事,拜丞相,兼枢密院,赠太师,龙图直学士。

悦性峭直,富有正义感。因其才高学博,累与人强辩前相王安石父子之非,著有《书辨学》十三卷,《诗辨学》二十卷,《周礼辨学》五卷,《辨学外集》一卷。宋史赞誉居正“有功于名教”。

悦因抨击宰相秦桧奸诡,累遭迫害。初与秦桧善,桧为执政,与居正许天下事甚锐。桧既相,所言皆不酬。居正疾其诡,见帝日:

“秦桧尝语臣,中国人惟当着啖饭,共图中兴,臣心服其言。若使桧为相数月,必耸动天下。今为相施设止是,愿陛下以臣所闻问桧。”

桧衔之,出居正知婺州。州贡罗旧岁万匹,崇宁后增五倍,建炎中减为二万。至是主计者请复崇宁之数,居正力言于朝,户部督趣愈峻。居正置檄不行,语其属日:“吾愿身坐,不以累诸君。”呼吏为文书,付之,日:“即有谴,以此自解。”复手书五不可。上闻,诏如建炎中数。漕司市御炭,须胡桃文鹁鸽色者,居正日:“民以炭自业者率居山谷,安知所谓胡桃文鹁鸽色耶?”入朝以闻.诏止之。

居正被召为太常少卿,迁起居舍人,兼权中书舍人,史馆修撰。大将张俊遗卒至彭泽,卒故县吏,估俊势侵辱令,令郭彦恭械之。俊诉于朝,帝为罢彦恭。居正言彦恭不畏强御,无可罪。俊又乞免徭役,居正言兵兴以来,士大夫及勋戚家赋役与编户均,盖欲贵贱上下共济国事,以宽民力,俊反不能体此乎?侍御使谢祖言劾居正凶暴诡诈,倾陷大臣,居正被罢官,屏居括苍三载。后又起知温州。居正深知在秦桧专国下秉公行政绝不为所容,即以目疾请辞,杜门,言不及时事,客至谈论经史而已。桧则迫害益加,先使悦由河南开封祥符县迁知福建莆田县令,后于绍兴十五年(1145年)迁往粤东密察,赴海南琼州府同知护理太守。时金兵南侵,难归故里,遂偕夫人周氏及长子斗魁、次子斗赳卜居琼州那大。属岁饥旱,公发廪劝分以给食。竭诚祷雨,凡月余,决为乞得三日之霖,愿减十年之寿。不幸去世。

众感其诚,为居正立祠,丧出城葬琼教山之途,号恸之声震野。

宋高宗遣派进士陈诚之致谕祭,谥文义。从此,王氏子孙落籍琼崖繁衍,进而远播南洋。

悦长子斗魁,字星恒,举贡士,候选儒学教谕,袭封知府。斗魁有九子:尚仁、尚义、尚礼、尚智、尚信、尚忠、尚质、尚文、尚和。惟五子尚信有传,其余八子失记。尚信字近义,进士,始任训导,继理教谕,迁文昌白石新村。有子三:前配陈氏生长子志英、次子志温,继配生三子志俊。志温生二子清宁、清丽。清丽,元抚黎官,徙乐会同南里。斗赳为太原地主,仍归南京。

资料来源:

①《宋史》卷三八一《王居正传》。

②新加坡太原王氏公会印行《琼崖谱系》。

王应麟

王应麟字伯厚,又字厚斋,号深宁居士,庆元府(今浙江鄞县)人,宋末元初著名学者。生于南宋宁宗嘉定十六年(1223年),卒于元成宗元贞二年(1296年),享年七十四岁。

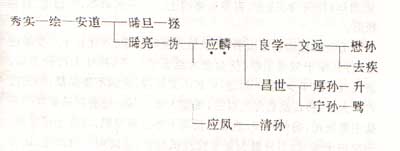

其世系如下:

鄞县王氏各家谱中,有称其先出自太原者,有称出自三槐者。《清江集》王贝琼撰《王厚孙墓志铭》称王厚孙(王应麟孙)先人为琅琊王氏,至宋徙居开封。王应麟自志云浚仪(今河南开封市)人。

王应麟五世祖秀实,字大本,北宋熙宁二年(1069年)进士,历官修武郎、承宣使。四世祖绘,字厚素,北宋崇宁二年(1103年)进士,历官武经郎、閤门宣赞舍人。曾祖安道,字时中,北宋宣和三年(1121年)进士,历官武经大夫、保信军承宣使,转利州观察使。建炎初随高宗南渡,乾道间徙居浙江鄞县西南厢,卒葬邑东同谷牛囤湾。伯祖瞬旦,字景贤,生于南宋绍兴十七年(1147年),以父恩补承节郎,累迁武翼大夫,历浙东西路兵马都监,嘉定十三年(1220年)卒,享年七十四岁。祖瞒亮,字寅仲,南宋绍兴二十二年(1152年)生,由父任为承节郎,历监宁国府南陔县酒税、户部平望犒赏酒库等职。应麟父扌为,字谦父,晚自号竹林老人,南宋淳熙十一年(1 184年)生,登嘉定十六年(1223年)进士,为安吉县丞,摄长兴县令,再摄新城县令,选国予正,除将作监主簿,出摄守婺州,摄军器监丞,改大理丞,历秘书丞,后守徽州,迁吏部郎中,兼国史院编修官、实录院检讨官,擢兼崇政殿说书,迁尚书左郎,出知温州,以老病归,淳佑十二年(1252年)卒。享年六十九岁,葬本县同奥庵东南山上。应麟母陈氏,绍熙三年(1 192年)生,成淳八年(1272年)卒,享年八十一岁,与夫合葬。应麟弟应凤,字仲仪与应麟同日生,宝佑四年(1256年)进士,官至太常博士。一子名清孙,字德甫,官修职郎。

王应麟自幼勤奋读书,史载他九岁时已通《六经》,十八岁举进士,曾从学于朱熹后学、抗金派大臣王埜门下,初仕为西安主簿,豪民以应麟年少,瞧不起他,迟迟不交赋税,应麟不畏强暴,如实报告郡太守,将作乱者绳之以法,威望大增。其后任浙西提举常平茶盐主管帐司、扬州教授、浙西安抚司干办公事等职,均得上司好评。一次进士考试,召应麟为复考检点试卷官,他读到一份试卷,认为该文。古谊若龟镜,忠肝如铁石”,向皇帝大力推荐,列为进士第一,及唱名时,乃知为文天祥。文天祥后来成为名垂千古的民族英雄。

其后,应麟被选任为主管三省、枢密院架阁文字,迁国子录,进武学博士,又迁太常寺主簿。时当南宋理宗末年,蒙古军队正加紧南侵,边境形势不利,王应麟不断上言,希望举国上下振奋精神,增强士气,希望皇帝“操纲纪而明委任,谨左右而防壅蔽,求哲人以辅后嗣”。他严正指出,当今“淮戍方警,蜀道孔艰”,“陛下勿以宴安自逸,勿以容悦之言自宽”,“愿汲汲预防,毋为壅蔽所欺。”时任右丞相兼枢密嵌的丁大全讳言边事,对王泣麟多次上疏十分反感,于是寻隙罢了王应麟太常寺主簿的官职。

不久,丁大全罢相,朝廷复用王应麟为台州通判,继召为太常博士,擢秘书郎,俄兼沂惠王府教授,迁著作佐郎。度宗即位,摄礼部郎官,负责起草百官表,常操笔立就。一次丞相要他写三首辞位表,使者站在一边等候,见他一气呵成,回报丞相,丞相既惊讶又佩服,立即命他兼礼部郎官、兼直学士院。不久马廷鸾知贡举,度宗皇帝命应麟兼权直,俄兼崇政殿说书。又迁著作郎,守军器少监,迁将作监,擢兼侍立修注官,升权直学士院,迁秘书少监兼侍讲。又迁起居舍人,兼权中书舍人,以秘阁修撰主管崇禧观。

若干年后,出任徽州太守,打击豪强,减省租赋,百姓大悦。因其父曾任该州太守,亦清廉爱民,故百姓赞应麟说:“此清白太守子也。”不久召回,任秘书监,权中书舍人,兼国史编修、实录检讨兼侍讲,迁起居郎兼权吏部侍郎。丁母忧去职,后授中书舍人兼直学士院,上疏陈十事:急征讨,明政刑,厉廉耻,通下情,求将材,练军实,备粮饷,举实材,择牧守,防海道。不久进兼同修国史、实录院同修撰兼侍读,迁礼部侍郎兼中书舍人。寻转尚书兼给事中。因看不惯朝廷腐败,辞职东归。皇帝派中使召应麟为翰林学士,应麟力辞。后二十年卒。

王应麟以“通儒”为自己一生奋斗的目标,求知欲旺盛,学识渊博,特别擅长于考证。宋亡以后,杜门不出,朝夕读书,以著书讲学为业。其中《汉制考》四卷,对《汉书》和《后汉书》中所载过于简略的汉代制度一一作了补证。《汉书艺文志考证》十卷,对《汉书·艺文志》作了不少辨证和补充。他把《尔雅》、《说文》、《地志》、《水经》等前人著作中有关诗中地名汇编成《诗地理考》五卷,对《资治通鉴》中所涉及的历代疆域、都邑、山脉、河流加以整理,著成《通鉴地理通释》十六卷,对历史地理学的发展作出了贡献。最能反映他治学成绩的是《困学记闻》二十卷。这是一部札记、考证性著作,分说经八卷,天道、地理、诸子二卷,考史六卷,评诗文三卷,杂识一卷。涉及面极广,考证造诣很深。王应麟的另一部重要著作《玉海》二百卷,是适应当时博学宏词科考试而编纂的一部大型类书,分为天文、律宪、地理、艺文、诏令、礼仪、车服、器用、郊祀、音乐、学校、选举、官制、兵制、朝贡、官室、食货等二十一门,门下分子目,共二百四十余类,包罗万象,应有尽有,超过了唐宋诸大类书。书中保存许多它书中没有的资料,直至现在,仍有使用价值。

除上述著作外,据《宋史》本传载,王应麟还著有:《深宁集》一百卷、《玉堂类稿》二十三卷、《掖垣类稿》十二卷、《诗考》五卷、《通鉴地理考》一百卷、《通鉴答问》四卷、《蒙训》七十卷,《集解践阼篇》、《补注急就篇》六卷,《补注王会篇》、《小学绀珠》十卷、《词学指南》四卷、《词学题苑》四十卷、《笔海》四十卷、《姓氏急就篇》六卷、《六经天文编》六卷、《小学讽泳》四卷。可以说,王应麟是个百科全书式的大学者。

应麟有二子:长子良学,次子昌世。良学字志甫,又字茂章,南宋淳祜八年(1248年)生,官承务郎等,元至元十七年(1280年)卒,年三十三岁,葬曾祖瞬亮墓北。妻罗氏。一子,名文远,字叔永,官通仕郎,迁居慈溪县,卒年四十三岁。文远二子:懋孙、去疾。昌世字昭甫,晚号静学居士,南宋成淳元年(1256年)生,以父恩补承务郎,未及禄而宋亡。应麟闭门著述,昌世为之搜辑、考订。元泰定四年(1327年)卒,享年六十三岁,葬曾祖墓下。妻杨氏。二子:厚孙、宁孙。厚孙字叔载,一字燕贻,晚自号遂初老人,署衢州儒学教授、邵武路教授、福建副使,皆不赴。二子:升、骘。骘出继叔父宁孙。宁孙字叔远,为白鹿洞山长。无子,以兄子骘为继。

资料来源:

①《宋史》卷四三八《王应麟传》。

②《别派王氏通谱》卷十二。

王 履

王履字安道,平江路昆山州(今江苏省太仓县)人,元末明初医学家。生于元文宗至顺三年(1332年),卒年不详。

其世系如下:

据《琅琊王氏通谱》,称王履家族属琅琊王氏阁派明州推官分支。王履的祖父王彪孙生一子名元祖。元祖字护天,业儒术,元至元年间(1264一1294年)做过庆元路学官,以道学自任。元祖生四子:长子名兑,次子名鼎,三子名恒,四子即王履。

王履工诗文,善绘画,曾游览西岳华山,目睹奇险风光,作图四十幅,奇秀绝伦。又题四篇诗一百五十首,为时所称。

王履不仅具有文学、艺术才能,而且是著名医学家。他青年时期曾师事浙江金华人朱震亨,向朱系统地学习医药学。朱震亨是金元四大医学家之一,字彦修,学者尊称丹溪翁,治疗以养阴为主,主张推陈致新,精于伤寒、肺痨、妇科等,著有《格致全论》、《局方发挥》、《伤寒辨疑》、《本草衍义补遗》等。王履通过精心地学习,尽得朱震亨医术,并对传统医学提出自己的看法,他认为《索问》称伤寒病热,言常不言变,至张仲景始分寒热,然义犹未尽。于是《素问》称伤寒作《伤寒立法考辨》。王履在总结临床经验的基础上,又认为《阳明篇》无目痛;《少阴篇》言胸背满,不言痛;《太阴篇》无嗌乾;《厥阴篇》无曩缩;必有脱简。于是取三百九十七法,去其重复者二百三十八条,另增益之,仍为三百九十七法,详论冈外伤经旨异同,并中风中暑辨,名《沂洄集》,共二十一篇。又著《百病钩玄》二十卷、《医韵统》一百卷。这些医药学著作极大地丰富了祖国的医学宝库,长期以来为医家所重。

资料来源:

①《明史》卷二九九《王履传》。

⑦《琅琊王氏通谱》卷十二。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村