《太原王氏》(连载16)

宋 元

王 溥

王溥字齐物,并州祁县(今属山西省)人。五代宋初政治家、史学家。生于后梁末帝龙德二年(922年),卒于北宋太宗太平兴国七年(982年),享年六十一岁。

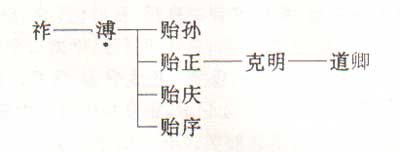

其世系如下:

王溥家族世代以来一直定居并州祁县。王溥的父亲王祚,为郡小吏,有心计,从晋太祖入洛阳,掌管盐铁政务,以母老解职归。后汉高祖刘知远镇守并州,统行营兵拒契丹,委祚经管粮草。不久刘知远在太原建立汉政权,擢王祚为三司副使。协助三司使掌管汉室钱财,后入周为随州刺史,有便民政,移商州刺史,以俸钱募人开大秦山岩梯路,行旅感其德惠。显德初年,改任华州刺史,继而出镇颖州,均部内租税,补实流徙,疏导通商渠,遂使舟楫畅通,郡无水患。北宋建立,升王祚为宿州防御使。课民凿井修火备,筑城北匙以御水灾。旋拜左领军卫上将军,致仕。

王溥于后汉乾祐右中举进士甲科,授秘书郎。周太祖广顺初年(951年),授左谏议大夫、枢密直学士。周祖平河中藩镇,欲杀朝中与藩镇交结之权贵,他力谏宽抚。广顺二年(952年),迁中书舍人,翰林学士。三年,加户部侍郎,改端明殿学士。周祖病笃,召学士草制,以王溥为中书侍郎,平章事。

周世宗将征泽、潞,冯道力谏,王溥独赞成。师还,加兼礼部尚书,监修国史。世宗将讨秦、风,求帅于溥,溥荐向拱有功堪任。显德六年夏,命参知枢密院事,恭帝嗣位,加右仆射。

宋初,进司空,仍任宰相。宋太祖见溥,谓左右日:“溥旧相,当宠异之。”乾德五年(967年),丁内艰。服满,加太子太傅。开宝二年(969年),迁太子太师。赵匡胤曾说:“溥十年作相,三迁一品,福履之盛,近世未见其比。”太平兴国初,封祁国公。七年卒,宋太宗赵光义辍朝二日,赠侍中,谥文献。

王溥好学,手不释卷,曾集唐朝苏冕《会要》及崔铉《续会要》,补其遗漏,成《唐会要》一百卷,是研究天宝以后的最早史料,可补新、旧《唐书》及其它典志书的不足。王溥还根据五代实录及有关史料撰成《五代会要》三十卷。该书分二百八十目,系统记载五代时期典制沿革。因五代时期史料贫乏,此书向来为学者所重视。该书既可补五代史之缺,又可纠五代史之乖谬。如卷二十五、二十六《租税》、《逃户》、《盐铁》等目中,详细开列了后唐以来各朝统治者对人民加重榨取的史实,足以补新旧《五代史》之缺。再如,《四库提要》云:“租税类中载周世宗读《长庆集》,见元微之所上均田表,因令制素成图,颁赐诸道。而欧阳修撰新《五代史》乃云世宗见元微之均田图,是直以图为元微之作,乖舛尤甚。微溥是编,亦无由订欧史之谬也。”王溥对史学的贡献不只在于编撰了《唐会要》和《五代会要》,更重要的是他将唐朝苏冕创始的会要体完善定规,后来历代皆在仿效,从而使会要体史籍成为我国继纪传、编年、本末体之后又一重大编史体例,极大地丰富了中华民族的史学编纂方法。

王溥有四子:长子贻孙,字象贤,少随周祖典商、颖二州,署衙内都指挥使,赠侍中,以父在中书,改朝散大夫著作佐郎。宋初,迁金部员外郎,累迁右司郎中。淳化中卒。次子贻正,官至国子博士。三子贻矩,官至司封员外郎。贻正子克明,娶宋太宗女郑国长公主,授右卫将军驸马都尉,领高州刺史,迁右监门卫大将军,领奖州团练使。后历官成德军观察使,武定军节度使,天雄军节度使,官至尚书右仆射。

资料来源:

①《宋史》卷二四九《王溥传》。

②《王氏零派通谱》卷十八。

王 祜

王祐(《宋史》本传作王祐)字景叔,大名府萃县(今属山东省)人。北宋名臣。生于五代后唐同光元年(923年),卒于北宋雍熙三年(986年),享年六十四岁。

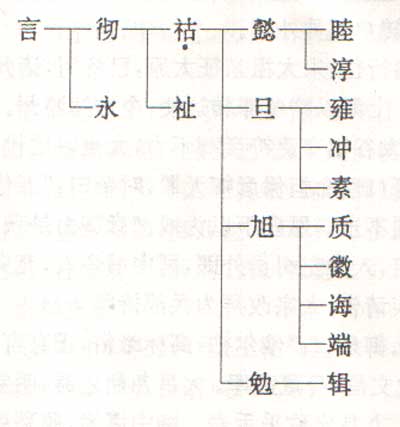

其世系如下:

王祐是北周王褒的后代,三槐王氏的始祖。褒长子鼒,鼒次子弘直,弘直第四子纟林,纟林第三子皦,皦长子宠,宠子仲连,仲连子绍,绍子玙,玙长子及,及长子钅岁,钅岁子搏,搏第四子言,是王祐的祖父。言生于唐咸通十年(869年),初为滑州黎阳令,世居渭南,因父搏遭人陷害,被赐死于蓝田驿,言遂迁居魏州萃亭县。后唐长兴元年(930年)卒,年六十二岁。后以曾孙旦贵累赠太师,尚书令兼中书令,追封许国公。配姚氏,追封鲁国夫人,生二子:彻、永。彻字伯通,为王祐之父,生于唐景福元年(892年),举后唐进士,官至左拾遗,后晋天福七年(942年)卒,年五十一,葬莘县群贤堡。后以孙旦贵,累赠太师,尚书令兼中书令,追封鲁国公。配田氏,追封沂国夫人,生二子:祜、祉。

祐少年笃志词学,后晋天福中,以书见中书令桑维翰,因桑赞“文章藻丽”而闻名京师。后汉乾祐元年(948年)科第二十名举人,登联会试第十七名进士,为邺帅杜重威辟为观察支使。后汉初,杜重威移镇睢阳,反侧不自安,祜劝其勿反汉,被其贬为沁州司户参军。入后周,先后为魏县、南乐县令。宋太祖赵匡胤知其文章清节兼著,拜为监察御史,不久迁殿中侍御史。乾德三年(965年),知制诰。六年,加集贤院修撰,转户部员外郎。

祐为官清正廉明,积德行仁。宋太祖亲征太原,已济河,诸州饷馈集上党城中,车乘塞路。上闻以稽留罪转运使,令祜知潞州。及至,响馈无乏,路亦无壅。太谷镇守使符彦卿不力,太祖以祜代之,俾察彦卿动静。祜以全家百口性命担保彦卿无罪,对帝日:“五代之君多因猜忌杀无辜,故享国不永。愿陛下以为戒。”彦卿由是获免。太平兴国初,祜移知河中府,入为左司员外郎,拜中书舍人,充史馆修撰。未几知开封府,以疾请告,太宗改拜为兵部侍郎。

宋太宗谥祜为“忠烈”。御祭日:‘‘惟尔祜:高标绝俗,正直言身。两都赋就,八斗才雄。腹化文昌,身藏武库。大吕九鼎之器,明堂一柱之才。六合资润于笔端,九品定称乎舌表。胸中堪镜,照秽吏之百奸;时后奇云,起疲民于九殒。对芳躅之当前,宁可自弃;念孤忠于往昔,岂昧愚忱。竟赴仙游,追踪莫及。时颁葬祭,爱贲始终。”

祜晚年为积德扬善,教子成材,于开封城东居处门前植槐三株,日:“吾子孙必为三公者”(即司徒、司马、司空)。祜有四子:其配任氏生三子,日懿、旦、旭,其继配边氏生一子勉。长子懿,字文德。太平兴国举人,登吕蒙正榜进士,历秘书丞,至道初知袁州。懿子二:长曰睦,字孟和,作监主簿、华阳尉、太子中书舍人;次日淳,字仲睦,太庙斋郎、司法参军、水部郎中。

祜次子旦,字子明,宋进士、大理评事、平江县令、工部尚书、同中书门下平章事、集贤殿大学士、太保、太尉、宰相。旦子三:长日雍,字肃行,秘书省校书郎、大理评事、淮南转运按察使;次日冲,字仲和,宋进士、作监主簿、司农丞;三日素,字仲仪,太常寺太祝、赐进士、屯田员外郎、淮南转运按擦使、龙图阁直学士、工部尚书。

三子旭,字仲明,荫补太祝、兵部郎中、知应天府。旭有子四:长日质,字子野,宋天章阁待制、朝奉大夫、勋上护军爵;次日徽,字道损,历官兵部职方郎中,赠银青光禄大夫;三日诲,字信任,宋进士,历官几部郎中;四日端,字信臣,宋进士,历官秘书监、赠太子太保。

祜四子勉,字勉之,历荆湖南路安抚副使。勉有一子,名辑,早卒。

祜子孙果俱极显贵,故宋翰林学士苏东坡特为其作《三槐堂铭》日:“美哉盛矣!魏公之业,与槐俱萌,封植之勤,必世乃成。即相真宗,四方砥平。归视其家,槐荫满庭。吾侪小人,朝不保夕;相时射利,皇恤厥德;庶几侥幸,不种而获。不有君子,其何能国!王城之东,吾公所庐;蔚蔚三槐,惟德之符。美哉盛矣!”

资料来源:

①《宋史》卷二六九《王祜传》。

②《三槐王氏通谱》卷一。

王禹偁

王禹偁字元之,济州钜野(今山东巨野)人。北宋文学家。生于后周太祖显德元年(954年),卒于宋真咸平四年(1001年),享年四十八岁。

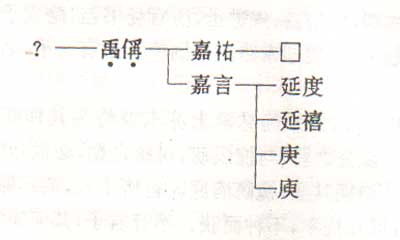

其世系如下:

禹偁祖先属琅琊王氏,由其父辈上溯的前几代人,情况均未详明,只知道他们世代居住于济州。

禹偁少时词学敏瞻,遇事敢言,喜臧否人物,以直躬行道为己任。为文多涉规讽,故颇为流俗所不欢。太宗太平兴国八年,举进士,授成武主簿,旋知长洲县,又改大理评事。与吴县宰罗处约,日共赋咏,人多传诵端拱元年,太宗闻其名,召试,擢右拾遗,直史馆。时边事未宁,献《御戎十策》,陈说“合兵势而重将权”等防御契丹之计。京城旱灾,上疏请减百官俸禄,节约开支,减轻刑罚。次年,拜左司谏,因上疏为他人雪诬,贬漳州团练副使。及召还,拜左正言,迁礼部员外郎。至道元年,入翰林学士院,后因坐谤讪,罢为工部郎中,知滁州。真宗即位,迁秩刑部。上疏言边防、裁兵、慎举、汰僧、亲贤五事,召知制诰。成平初,修《太祖实录》直书史事,为宰相所不满,贬官出知黄州。咸平四年出宰蕲州,未逾月而卒。

禹僻性刚直,屡遭贬斥,尝作《三黜赋》,有“屈于身而不屈于道”之句,此言不仅道出他从政为官的原则,而且也体现在他的文学思想上。他反对宋初浮靡文风,提倡平易朴素,于文推崇韩愈、柳宗元,于诗推崇杜甫、自居易。其诗文风格简古淡雅,对当时政治现

实有所揭露与批判。遗著有《小畜集》二十卷,《承明集》十卷,《集议》十卷,诗三卷。其作品如:

村行

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。棠梨叶落胭脂色,养麦花开自雪香。何事吟余忽惆怅,村桥原树似吾乡。

畲田词(其四)

北山种了种南山,相助力耕岂有偏。愿得人间皆似我,也应四海少荒田。

春居杂兴

雨株桃杏映篱斜,妆点商山副使家。何事春风容不得,和莺吹折数枝花。

王禹佴有二子,长名嘉结,次名嘉言。嘉祐供职翰林馆,寇准尝称其深识远虑;嘉言祥符间中举进士,授扬州江都尉,历官福建转运使、侍御史、兵部员外郎、三司盐铁判官、京东转运使等。

禹傅之孙共五人,他们是:嘉祐之子,名未详;嘉言长子延度,为潭州观察使;嘉言次子延禧,为荆州通判;嘉言三子,名庚;嘉言四子,名庾。另据谱载,禹僻还有八个重孙,他们是:嘉祐孙王汾。尝官度支员外郎、集贤校理、同知太常礼院,终工部侍郎;嘉言孙王鸿、王浩、王淮、王汴、王渐、王淑、王沈。

资料来源:

①《宋史》卷二九三《王禹偁传》

②《琅琊王氏通谱》卷九。

王 旦

王旦字子明,大名府萃县人。北宋名臣。生于五代后周显德四年(957年),卒于北宋真宗天禧元年(1017年),享年六十一岁。

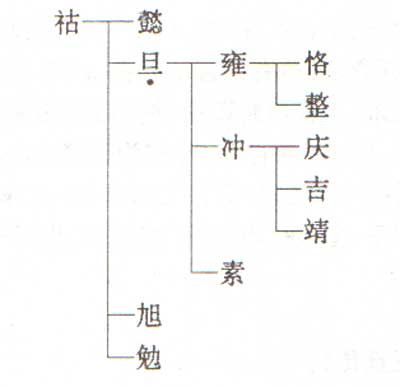

其世系如下:

王旦是三槐王氏始祖王祐的次子。幼颖好学,六岁即信口为诗。太平兴国五年(980年)进士及第,为大理评事,知平江县。淳化二年(991年)累迁知制诰。历任同判吏部流内铨,知考课院,理检院,进贡部郎中。真宗即位,擢翰林学士兼知审官院,通进银台封驳司。咸平三年(1000年)拜给事中,同知枢密院事.逾年参知政事。契丹犯境,随真宗至澶州。景德三年(1006年)拜相,监修“两朝国史”。天禧元年(1047年)以疾罢相。

旦一生胸怀磊落,宽宏大量,知人善用,不计得失。北宋名臣寇准数短旦,旦专称准。帝谓旦曰何?旦日:“理固然。臣在相位久,政事缺失比多,准时对陛下无所隐,益见其忠直,此臣所以重准也。”真宗天禧元年,旦以疾罢相,入宫见帝。帝日:。卿今疾亟,万一不讳,使朕以天下事付之谁手?”旦仍荐寇准为相。

旦自俸廉俭,严守家教门风。宋真宗以其所居陋欲为其修缮,旦辞以先人旧庐乃止。婚姻不求门阀,被服素质,家人欲绘锦饰毡,不许,所服止于赐带。为不使子孙争财而自立,不置田宅。临危戒子弟曰:“我家盛名清德,当务俭素,保守门风,不得事于泰侈,勿为厚葬,以金宝置柩中。”天禧元年卒,帝临其丧,废朝三日,赠太师尚书令、魏国公,谥文正,葬开封新里乡大边村。旦妻赵氏,为景肃公赵昌言次女,封荣国夫人。生三子:雍、冲、紊。四女:长适太傅韩亿,适兵部员外郎直集贤院苏耆,三适右正言范令孙,四适观文殿大学士吕公弼。雍字子肃,仕宋,历官司封郎中,终两浙转运按察使。配李氏,继吕氏,生二子:恬、整。冲字仲和,仕宋为赞善大夫。配沈氏,生三子:庆、吉、靖。素字仲仪,仕宋,历官工部尚书。配李氏,生二子:厚、固。继滕氏,生四子:坚、巩、本、硕。继张氏,生三子:凝、常、奥。二女。

资料来源:

①《宋史》卷二八二《王旦传》。

②《三槐王氏通谱》卷一。

王 素

王素字仲仪,大名府萃县人。北宋名臣。生于景德四年(1007年),卒于熙宁六年(1073年)。享年六十七岁。

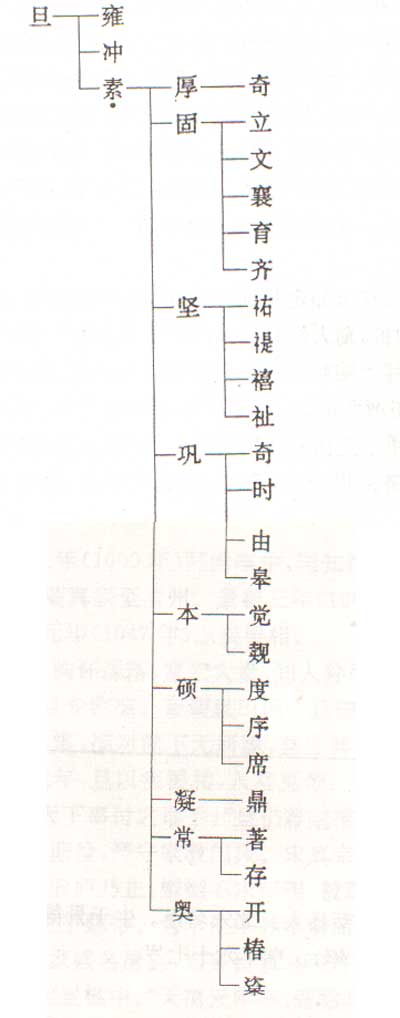

其世系如下:

素是三槐王氏始祖王祜之孙,北宋丞相王旦之子。素天资颖异,赐进士出身。初知鄂州,以直谏事仁宗,仁宗思其贤,擢知谏院,从此出入侍从将帅达三十余年。皇子生,帝将进百僚以官,惠诸军以赏。素直谏:“今西夏畔涣,契丹要求,县官之须,且日急矣。宜留爵秩以赏战功,储金缯以佐边费。”被纳。王德用以二子献侍皇帝左右,素以“臣之忧正恐在左右尔”以阻。帝赐素以银绯,擢天章阁待制,淮南郡转运按察使。改知渭州,坐市木河东。后迁龙图阁直学士。

素为政务合人情。在出知定州、成都府期间,严禁重苛牙校税,厉罢铸钱十年以权物价,蜀人纪其目,号日“王公异断”。治平初,夏人寇静边砦,素被召拜为端明殿学士,复知渭州,三镇、泾原故老皆欢贺,敌畏退去。素拓渭西南城,浚隍三周,积粟支十年。属羌奉土地来献,悉增幕弓箭手。为激发边民防御积极性,改筑堡专防为耕防结合:平时“听散耕田里,有警则聚,故士气感奋,精悍他道莫及。”熙宁初,以学士知太原府,汾河大溢,素亟命具舟楫、筑堤防,人赖以安。后入知通州、银台司,转工部尚书。熙宁六年卒,谥“懿敏”。

素九子。自素至第三代孙,在金兵南侵,或仕途调遣,或避难迁徙,散居繁衍于长江流域及其以南地区,形成了华中、华南各地王氏分支。素之长子厚,无子,以三弟巩之长子奇为后。奇生二子:倓、作。俄生二子:道、随。道居余杭,形成王氏“余杭分支”。随居山阴,形成王氏“山阴分支”。素之三子坚,有四子:祐、禔、禧、祉。祉生二子:似、倧。似居铅山,形成王氏“铅山分支”。倧生二子:斌、岁戈。斌居诸暨,形成王氏“诸暨分支”。岁戈居萧山,形成王氏“萧山分支”。素之四子巩,有四子:奇、时、由、皋。时生四子:颜、华、熙、然。华生四子:惇、性、度、志。惇居洞庭,形成王氏“洞庭分支”。性居萧山,归萧山分支。度居金华,形成王氏“金华分支”。由居湖北,形成王氏“湖北分支”。皋生三子:易、铎、允。易居东沙,形成王氏“东沙分支”。铎居中沙,形成王氏“中沙分支”。允居西沙,形成王氏“西沙分支”。

资料来源:

①《宋史》卷三二o《王素传》。

②《三槐王氏通谱》卷一。

王安石

王安石字介甫,号半山,世称荆公,抚州临川(今江西省临川县)人。北宋著名的政治改革家和文学家。生于真宗天禧五年(1021年),卒于哲宗元祐年(1086年),享年六十六岁。

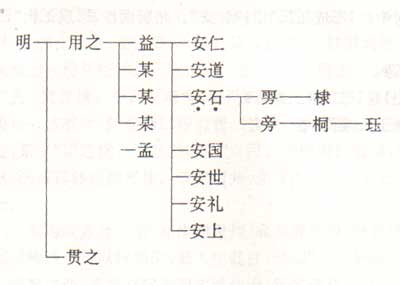

其世系如下:

安石祖先为太原王氏。曾祖王明,以子故赠尚书职方员外郎,后以孙贵赠太师,中书令。祖王用之,官卫尉寺丞,后以孙贵赠太师,中书令兼尚书令,葬于临川县灵谷山。祖母谢氏,卒于皇祐五年(1053年),享年约九十岁,以子故封永安县君,葬于金溪县某乡。叔祖王贯之,真宗成平三年(1000年)进士,官至尚书主客郎中,卒于仁宗天圣六年(1028年),享年六十二岁,葬于和州历阳县。

父王益,字损之,后改字舜良,真宗祥符八年(1015年)进士,授建安主簿。天禧中官临江军判官,安石即生于此。改大理寺丞,知庐陵县,移知新繁县,改殿中丞。天圣八年(1030年),知韶州,改太常博士、尚书屯田员外郎,丁父忧去职。景祐四年(1037年)任江宁府通判。宝元二年(1039年)卒于官,享年四十六岁,卒于江宁牛首山。赠尚书工部郎中,后赠太师,中书令兼尚书令,康国公(一作楚国公)。妻徐氏,早卒。继妻吴氏,金溪吴畋之女,嘉祐八年(1063年)卒于京师,享年六十六岁,卒于有弟四人,幼曰孟,官除州司理参军。王益四弟均早卒。

王益妻徐氏生二子:长日安仁,字常甫,皇祐元年(1049年)进士,下科补宣州司户参军,旋以转运使监江宁府盐院,皇祐三年(1053年)卒,享年三十七岁,生二女。次日安道,未仕早卒。

王益继妻吴氏生五子:长日安石。安石弟安国,字平甫,熙宁元年(1068)召试赐进士及第,除武昌军节度推官教授西京国子,旋书崇文院,特改著作佐郎秘阁校理,官至大理司丞,熙宁七年(1074年)卒,享年四十七岁,葬江宁府钟山其母墓左百六十步。有支集六十步。有文集六十卷。妻曾氏,有二子五女,长子日旊,次子日斿。安国弟安世,官太平州当涂县主簿。安世弟安礼,字和甫,嘉祐六年(1061年)进士,官大名府萃县主簿。安礼弟安上,未仕。

王益有女三人,长适尚书处部员外郎沙县张奎,次适衙州西安县令天长朱明之,次适扬州沈季长。

王安石少年时就酷爱读书,一过目能终身不忘,作文动笔如飞,见者皆服其文之精妙。友生曾巩携以示欧阳修,欧阳修为之赞 叹。庆历二年(1042年),赐礼部奏名进士诸科及第出身,安石登进士榜第四名,签书淮南判官。七年调知鄞县,重民之利,邑人便之。皇佑三年(1051年)任舒州通判。嘉祐元年(1056年)为群牧判官,明年知常州,又明年移提点江东刑狱。五年召入为三司度支判官。六年知制诰,纠察在京刑狱。八年居母丧,在江宁。

治平四年(1067年),神宗即位,命安石知江宁府。数月,召为翰林学士兼侍讲。熙宁二年(1069年),拜参知政事,三年拜同中书门下平章事(丞相),命安石与知枢密院事陈升之创置三司条例司,议行新法。定农田水利、青苗、均输、保甲、免役、市易、保马、方田等新制,遣提举官四十余人颁行天下,发动了一场轰动千古的变法运动。安石所定新法,对于抑制豪强土地兼并,发展经济,加强农田水利建设,增加财政收入,都是有益的,但由于推行过速,超过了中上层社会的心理承受能力,加上措施不配套和执行中的偏差,因而遭到中上层不少人物的反对。熙宁七年,神宗不得不罢安石,移任观文殿大学士,知江宁府。但八年二月,再拜安石为相,并加尚书左仆射兼门下侍郎。然事不顺利,情绪益差,加上爱子王雱病逝,多次请求辞职。熙宁九年十月,罢为镇南军节度使、同平章事、判江宁府。明年,改集禧观使,封舒国公。元丰二年(1079年),复拜左仆射、观文殿大学士。换特进,改封荆国公。哲宗即位,加司空。

元祐元年(1086年),安石卒,赠太傅。绍圣中,谥曰文,人称王文公。崇宁三年,又追封舒王。

王安石变法坚决。熙宁三年(1070年)春,官员中流传着“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的议论,以此指责王安石变法是胆大妄为。而这三句话,正是王安石变法的决心和信心的表现。变法虽然最终失败了,但还是取得了一定的成绩,如农田水利建设达一万多处,灌溉民田、官田三十余万顷,许多荒地变成良田。财政收入增加了许多,军备武器、边防士卒都有改善。王韶收复河、洮五州之地,是北宋空前的一次大捷。变法在一定程度上达到了“富国强兵”的目的。

王安石在学术研究上也有很大成绩,是一位很有造诣的学者。

他在变法期间,曾训释《诗》、《书》、《周礼》,颁发到各地学官,天下号为《三经新义》。晚年居金陵,又作《字说》,是一部语简意深的文字训诂著作。王安石还是著名的诗人、文学家,写有很多诗文,被益为“唐宋八大家”之一。

安石夫人吴氏,金溪吴敏之孙女。生二子二女。长子名王雱,字元泽,聪敏过人,未冠时已著书数万言。治平四年(1067年)登进士,调旌德尉。熙宁四年(1071年),除太子中允,充崇政殿说书。擢天章阁待制兼侍讲,八年迁龙图阁直学士。安石变法,王雱是积极推行者。熙宁九年(1076年)卒,年仅三十三岁。无子,以族人之子棣为继。安石次子名旁,字仲元,官奉议郎、秘书正字。旁子桐,承议郎。桐子珏,字德全。安石长女嫁吴安持,次女嫁蔡卞。二女皆能诗文。

资料来源:

①《宋史》卷三二七《王安石传》。

②蔡上翔:《王荆公年谱考略》。

③《太原王氏通谱》卷十三。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村