《太原王氏》(连载13)—下篇《太原王氏历史名人传》

秦 汉

王 翦

王翦,频阳(故城在今陕西省富平县东北)东乡人。秦代大将军。生卒年不详,约生活在战国末秦初。

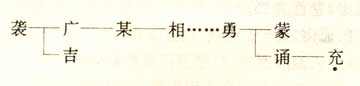

其世系如下:

王翦的七世祖错,是周灵王太子晋的八世孙,魏将军。六世祖坟,为中大夫。五世祖渝,官上将军。高祖息,为司寇。曾祖恢,封伊阳军。祖父亢,父亲颐,均被召为中大夫,皆不就。

王翦少年时就喜爱兵战之事,成年后为秦始皇将军,作战勇猛,连战连捷,威振四海。始皇十一年(公元前236年),王翦率军攻赵,取九城而归。十八年(前229年),再次率军伐赵,一举攻占“太行八陉”之一的井陉关军事要塞。第二年,又与秦将羌疣密切配合,直趋南下,占领赵地东阳,紧逼赵都邯郸.赵王迁被迫投降,赵地尽为秦国所有。秦始皇二十年,燕太子丹惧秦兵攻燕,派壮士荆轲刺杀秦王,未能成功。始皇大怒,命王翦、辛胜率大军攻燕。翦军长驱直入,势不可挡,第二年即大破燕太子丹所率燕军,占领燕都蓟城,获太子丹首级。燕王喜仓卒奔辽东,原燕国版图全归秦国所有。与此同时,王翦之子王贲率大军攻楚,击败了楚军。取胜后回师攻魏,逼迫魏王假交械投降,魏国之地也尽归秦国所有。

秦始皇平定三晋和燕国之后,扫除了中原的全部障碍,开始筹划彻底消灭楚国的大业。他首先同年轻勇敢的将军李信商量说:“我想马上攻伐楚国,你说需要多少兵卒才行?”李信回答道。“有二十万人就足够了。”秦始皇又问身经百战的老将军王翦,王翦的回答是:“非六十万人不可”。秦始皇不高兴地说:“王将军毕竟有些老了,为什么变得胆小起来了呢?还是李将军果断勇敢,他的估计是对的。”于是不再王翦领兵,而命李信和蒙恬率领二十万大军前往攻打楚国。翦见大王不听正确意见,便托病辞官,回家乡频阳养老去了。李信与蒙恬同楚军作战,一开始还算顺利,打了一些胜仗,但城父一战,遭到惨败,七个都尉级军官阵亡,兵力损失惨重,李信狼狈而归。

秦始皇对这场败仗十分恼火,后悔未用王翦之言,招此重大损失。于是亲自驱车至频阳,向王翦认错,请王翦出山,继续承担统一全国的大业。王翦再三推迟不得,便说:“大王如果一定要用我率军伐楚,请给我六十万大军,否则我完不成如此重任。”始皇无奈,只好答应照办,王翦也无法再作推辞,便跟随始皇至京。

稍作准备之后,王翦也不顾年迈,率六十万大军浩浩荡荡南下攻楚。始皇亲自送王翦之灞上。临行之前,王翦请求始皇多给他一些田宅和园林。始皇有些不懈地问:“将军前去打仗立功,为何要担心受穷呢?”王翦回答说:“大王不实行封侯制度,我当了多年将军,有再多的战功也不能被封为诸侯,所以趁现在大王用臣之际,赶紧多要一些田宅园林,好留给子孙后代尽可能多一点的家业。”始皇满口应承。当王翦率军到达函谷关时,觉得这样做还不够,于是又派人回京师向始皇请求再给一些上等田宅。左右之人对王翦此举很不理解,便劝他:“将军的要求是不是太过分了?”王翦说:“不是我太贪财,而是因为大王太傲慢多疑,不相信手下的将领.现在他把全国几乎所有的军队都交给了哉,如果我不多要些田宅,以表示我只是贪財,是为子孙后代着想,并无篡夺之心,那么大王岂不是要怀疑我向他要这么多军队是想篡夺王位吗?”一席话说得左右无不称是。

王翦率军抵达楚国边境,楚王心惊胆颤,连忙调集全国所有的军队前来抵御。王翦见楚军欲决一死战,正处气锐之时,应予回避。于是命秦军坚壁固守,拒不出战,并安排士兵休息,养精蓄锐,又命以好饭好菜供士卒食用,还亲自与士卒同食,检查伙食好坏,鼓舞士气。等到秦军将士的锐气大增、楚军士卒烦燥之时,王翦一声令下,六十万大军一起冲进楚营,其势如黄河决口,无可抵挡。楚军一败涂地,楚将项燕被杀,楚王负刍被擒,楚国疆土迅速被秦军全部占领。紧接着,王翦马不停蹄,率军趁胜南征百越,统一了整个南方。

与此同时,王翦之子王贲奉命进攻辽东、俘虏了燕王喜。回师时攻占了代国,俘虏了代王嘉。于是全国统一,时为秦始皇二十六年(前221年),战国纷争局面结束,统一的秦王朝正式开始。王翦在统一大业中立下了不朽的功勋。

翦六子:贲、戊、勇、刚、毅、乙。贲为秦将军、通武侯。贲子离,字子明,西汉时封武城侯。离二子:元、威。元宫中议大夫,避秦乱迁琅邪,为琅邪王氏之始祖。

资料来源:

①《史记》卷七十三《王翦传》。

②《新唐书》卷七十二中《宰相世系二中》。

③《续修王氏世谱·世系》,山西省社会科学院“家谱资料研究中心”藏。以下所引家谱资料,均系该“中心”收藏,不再注明。

④《王氏通谱》卷首之二。

王 陵

王陵,沛县(今属江苏省)人。西汉开国功臣之一。生年不详。当生于战国末年,卒于西汉高后七年(公元前181年)。

其世系如下:

王陵是王翦叔父王蠲的后代。蠋为齐画邑布衣,燕乐毅破齐,闻蜗贤,将封以万户。镯固谢曰:“忠臣不事二君,贞女不更二夫。”遂自经死,墓在临淄愚公山。蠋子匡,徙沛郡。王陵即王匡后裔。

王陵在县中甚为知名。西汉高祖刘邦起义前,曾视王陵如兄。

刘邦起兵占领咸阳后,王陵亦聚众数千人,占据南阳,不愿受刘邦节制.但刘邦派将军薛欧、王吸路过南阳去沛县迎接刘父与吕后时,王陵曾派兵协助,可知他仍然是心向刘邦的。不久楚汉相争,刘邦率军还击项羽,陵便毅然归汉,助高祖定天下。

项羽得知王陵公开归附刘邦,十分恼火,便把王陵的母亲逮至军中,威胁王陵。陵派使者见项羽,陵母对使者说:“请你替我转告王陵,要他好好帮助刘邦。刘邦是个贤德的长者,不要因为我而背叛刘邦。”说完便自刎而死。王陵由此更加坚定了助刘邦定天下的决心。刘邦统一天下后,封王陵为安国侯,位次第十二,刘邦临终前,曾对吕后说:“将来相国萧何去世后,可以用曹参接任;曹参去世后,可以用王陵接任,命陈干帮助他。”

惠帝六年(公元前189年),相国曹参去世,吕后按刘邦遗嘱,以王陵为右丞相,陈平为左丞相。二年后,惠帝去世,吕后欲立吕氏亲戚为王,询问王陵。王陵回答说:“高皇帝曾与大臣们盟誓,说‘非刘氏而王者,天下共击之。’现在你要立吕氏为王,不合盟约。”吕后对王陵的回答很不满意,怀恨在心,于是要他当太子的老师,表面上重用了他,实际上剥夺了他丞相的权力。王陵也明知吕后在行报复,心中愤怒。推说有病,堵门不出,拒不朝请,十年后在家中去世。

王陵子名忌,汉高后八年(公元前180年)嗣爵,一年后卒,谥曰哀。忌子游,汉孝文帝前元年(公元前179年)嗣爵,景帝后三年(公元前141年)卒,谥曰终。游子辟方,汉武帝建 元元年(公元前140年)嗣爵,元狩二年(公元前121年)卒,谥曰安。辟方子定,武帝元狩三年(公元前120年)嗣爵,元鼎五年(公元前1 12年)因罪免。

资料来源:

①《史记》卷五十六《王陵传》。

②《汉书》卷四十《王陵传》。

③《王氏通谱》卷首之二。

王 吉

王吉字子阳,琅琊皋虞(今山东省即墨县东北)人。西汉著名的清廉官吏。生卒年不详,约生活在西汉昭帝、宣帝、元帝之间,享年六十三岁。

其世系如下:

王吉是琅琊祖王元的五世孙。秦二世时,王元为临淄令,以避秦乱,迁于琅琊,后徙临沂(今山东省临沂县北),定居于此。王元配郑氏,生一子,名忠,为秦子婴散骑常侍.子婴降,忠避乱于梁,后仕汉,为后将军。王忠配孙氏,生一子,名浑,字元仲,汉高祖时拜将军,守河内,封睢阳侯,卒葬琅琊城都乡广昌里。王浑配颖川钟氏,生三子:曜、害、仲。曜字明德,西汉秦州牧,卒年七十九,葬皋虞。王曜配彭城刘氏,生二子:袭、舒.省仕汉为南阳太守,生二子:壬、士。仲先居不其县(今山东省即墨县西南),好道术,明天文。诸吕作乱时,齐哀王刘襄谋发兵,数问于仲。及济北王刘兴居谋反,欲以王仲为军师,仲不从,浮海东渡乐浪(今朝鲜乎壤市)山中,后代以此为家,为王氏乐浪派始祖。

王曜长子名袭,字公武,汉武帝时为秋官,拜中书监,元封二年出守太原,加后将军,卒于官,年六十九,葬晋阳。配高阳许氏,生二子:广、吉。王曜次子名舒,字仲展,明经,为郎,徙家东平,卒葬新桃县。王袭长子、王吉之兄王广,字子远,西汉黄门书者,随父任复居太原,著有《吕嘉赋》五篇。

王吉始家皋虞,后徙临沂都乡南仁里。吉少时好学明经,以郡吏举孝廉为郎,补若卢右丞(主管兵器库),迁云阳令。不久举贤良为昌邑王中尉。昌邑王刘贺好游猎,放荡无节,王吉上书观劝。刘贺虽不能改过,但心中明白王吉的忠心,常加赏赐。国人知王吉多次诤谏,莫不敬重。

昭帝亡后,大将军霍光秉政,遣使迎昌邑王刘贺到京,即皇帝位。临行前,王吉奏书戒刘贺。劝他约束自己,尊敬霍光等忠义大臣。然刘贺即位后.益加淫乱,群臣无奈,只得废贺重立。霍光等以刘贺臣属不向朝廷举奏刘贺罪过,致使朝廷误立刘贺为帝,皆下狱诛杀,唯王吉与郎中令龚遂因忠直数谏减死,咒为刑徒。但不久便被宣帝起用为益州刺史,又征为博士谏大夫。时外戚贵宠,王吉上书劝止,宣帝不能用,吉遂谢病归琅琊。元帝即位后,遣使征王吉,吉年老,于去京途中病卒。元帝亲派使臣吊唁。

王吉对经学颇有研究,兼通《五经》,亦通《驺氏春秋》,并以《诗》、《论语》教授生徒,又爱好梁丘贺所讲之《易经》,令子骏受学。是西汉今文经学著名学者之一。

王吉原配费氏,生一子,名崧。字维岳,以吉任为郎。卒葬皋虞。崧配房氏,生一子名霸,字太始,未仕。王吉继室刘氏,生一子,名骏,字伟山,少从梁丘贺学《易》,长以孝廉为郎。左曹陈咸与光禄勋匡衡交相举荐,迁谏大夫,又迁赵王内史。王吉坐昌邑王被判刑后,曾戒子孙不要当诸侯王的官吏,故骏在赴赵国途中称病,免官回家。不久征为幽州刺史,迁司隶校尉,迁少府,又出为京兆尹,代薛宣为御史大夫。六年后病卒,葬皋虞社父茔.著作有《鲁论说》二十篇行世。配杜氏,生二子:崇、游。崇字德礼,以骏任为郎,历官刺史、郡守.建平三年,以河南太守征人为御史大夫,左迁为大司农,后徙卫尉左将军。平帝即位,崇为大司空,封扶平侯.岁余,因王莽秉政,谢病归,岁余卒,葬祖茔。配郑氏,继解氏,生一子名遵。游字福一字自如,王莽篡位,游终身不仕,隐于琅琊山。配郑氏,生一子名望。

史称王吉父子“自吉至崇,世名清廉”,声誉颇佳。

资料来源:

①《汉书》卷七十二《王吉传》。

②《新唐书》卷七十二中《宰相世系二中》。

⑧《王氏通谱》卷首之二。

④《琅琊王氏通谱》卷一。

王 充

王充字仲任,会稽上虞县(今届浙江省)人。东汉著名的哲学家。生于光武帝建武三年(27年),约卒子和帝永元九年(97年)。

其世系如下:

王充是西汉王吉之兄王广的后代。广字子远,仕汉为黄门书者,随父任复居太原。广孙相,官豫章、零陵、丹阳三郡太守,遂定居于丹阳。相后裔勇(一作汛)自魏郡元城徙会稽。勇二子:蒙、诵。诵 即充之父。

王充先人耿直任气,不屈服于豪门,与豪门结下怨仇。西汉末乱时,恐被豪门所害,王勇举家担载,迁居会稽钱塘县,以商贩为业。勇子蒙、诵任气更胜于祖先,结怨甚多,最终与本地豪强丁伯为仇,不得不举家迁徙至上虞县。至王充时,家境已十分艰难,故王充自称出身于“细族孤门”。

王充自幼与众不同。与同龄小孩游玩,不好狎侮。同龄小孩喜欢摸雀、捕蝉、耍钱,王充独不肯,其父为之惊奇。六岁始在家中读书识字,恭庄仁顺,礼敬具备,父亲没有打过,母亲没有骂过,邻居没有指责过。八岁进书馆学习,读《论语》、《尚书》,日能背诵干言。不久,其父去世,家境越发清苦。因他刻苦奋发,成绩优异,被保送到京师太学深造,受业于经学大师班彪。王充在太学,好博览群书,不守经学章句。家贫无书,常游洛阳街市,阅书摊所卖之书,一见便能记诵,由此博通九流百家之言,成为一个通晓古今的学者。然却得不到仕进的机会,不得不回到故乡,屏居教授,靠教书来维持生活。

王充在家先后做过一些小官,但都是一些幕僚届吏之类的差事,没有什么实权。在县衙,位至掾(普通的政府属员)、功曹(考核政绩的官);在都尉府,也只是掾和功曹;在郡太守衙门,同样是列掾和五官功曹行事一类小吏;在州府,最高官至从事(协助州刺史做监察工作)。在不长的仕途上,他因不媚于俗,多得罪当权者,或被当权者黜退,或自行辞职,始终不能长久。

当时时俗多贪进忽退,收成弃败。王充见众人在他升擢在位之时,纷纷前来依附;而当他废退穷居之时,便纷纷叛去。对此,王充十分厌恶。作《讥俗》、《节义》十二篇,记俗人之寡恩,希俗人观书而自觉。其后不久,王充又“闵人君之政,徒欲治人,不得其宜,不晓其务,作《政务》之书,为郡国守相、县邑令长陈通政事所当尚务。”对当时的政治和风俗都有议论和抨击。

除了议论政事和风俗外,王充用了更大的精力,持续多年,批评各种荒谬言论,著《论衡》一书。《后汉书。王充传净载:“充好论说,始若诡异,终有理实。以为俗儒守文,多失其真,乃闭门潜思,绝庆吊之礼,户牖墙壁各置刀笔,著《论衡》八十五篇,二十余万言,释物类同异,正时俗嫌疑。”王充自己说:“《论衡》之造也,起众书并失实,虚实之言胜真美也。故虚妄之语不黜,则华文不见息;华文放流,则实事不见用。故《故衡》者,所以铨轻重之言,立真伪之平,非苟调文饰辞,为奇伟之观也。”

就在王充积极著述、批评时俗之时,被人所陷,不得已举家避难于扬州刺史部的丹阳、庐江、九江等郡,长期无安身定居之所。后来得扬州刺史董勤的赏识,辟为从事,转治中(州刺史的佐吏,居中治事,掌管文书等内部事务),时年已六十出头。不久又罢职回乡,仍以教授生徒为业。

王充回家后,一边教书,一边著书立说,除完成巨著《论衡》外,又撰(养性》之书,凡十六篇。那时他“贫无一亩庇身”,“贱无斗石之秩”,但“居贫苦而志不倦”,坚持著述不息。据史籍载,他著书时,常闭门潜思,连亲戚邻里的喜庆丧葬之事都拒绝参加,门窗墙壁上放着、挂着的都是写书用的刀笔。当他写完《论衡》时,已年渐七十,发白齿落。完成了一项伟大的事业,他心中感到格外轻松愉快。

晚年时,同郡山阴县人谢夷吾曾上书推荐王充,说:“王充的天才,非后世学习所得,虽前世孟轲(孟子)、孙卿(苟子),近汉扬雄、刘向、司马迁,也不能超过。”汉章帝得书后,特诏以公车征充至京,王充称病未行.约七十岁左右,病卒于家。墓在今上虞县乌石山林下大队塔墅村。

王充一生著述甚为丰厚,但除《论衡》外,其余均已失传。《论衡》今缺《招致》一篇,存八十四篇。在这部著作中,他总结了汉代自然科学的成果,继承了荀子和稷下黄老学派的唯物主义和无神论思想,以逆潮流的大无畏精神,全面地批评了当时严重泛滥的天人感应论和谶纬迷信中的荒谬成分与思想体系,系统地阐述了自己的唯物主义和无神论学说。其立论的勇敢,批评的犀利,学识的渊博,见解的卓越,在东汉学者中是首屈一指的。

资料来源:

①《后汉书》卷四十九《王充传》。

②王充:《论衡》卷三十《自纪》。

⑧蒋祖怡:《王充卷》。

④《王氏通谱》卷首之二。

王 允

王允字子师,太原郡祁县(今属山西省)人,汉献帝时官至司徒,是东汉末名臣。生于永和元年(136年),卒于初平三年(192年),享年五十六岁。

其世系如下:

王允是汉末中山太守王凌的叔父。允的祖先仕世州郡为望族。允父王述是王殷的四世孙。王述生有三子:长子名王隗。次子名王懋,东汉时官至侍中,幽州刺史。三子即王允。

王允少好大节,有志于立功,常习诵经传,朝夕试骑射。同郡郭林宗见而奇之。允年十九为郡吏,时有宦官赵津在晋阳

太守怒,收允欲杀之。刺史邓盛闻知,驰传辟为僚属,由此知名,遂以司徒高弟为侍御史。

中平元年(184年),黄巾起义爆发,王允被选拜豫州刺史,征名士苟爽、孔融等为从事,与左中郎将皇甫嵩、右中郎将朱俊等共同参与镇压义军。不久因揭发中常侍张让与义军交通罪状而被诬下狱,后经大将军何进、太尉袁隗、司徒杨赐联名疏请始释。桓帝死,何进欲诛宦官,召王允同谋,辟为从事中郎,转河南尹。献帝即位,拜太仆,再迁守尚书令。

初平元年(190年),王允代杨彪为司徒。军阀董卓废少帝刘辩,立刘协为献帝,自任相国,操纵朝政,为所欲为,引起朝臣和各地诸侯的不满。同年。渤海太守袁绍、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁及曹操等组成讨伐董卓联军,发兵攻击洛阳。董卓便挟持献帝,迁都长安,并把洛阳的宫殿、官府和二百里内的房屋焚劫一空,强迫数百万人西迁。王允将兰台、石室图片秘纬要者带一部分至长安,对保存文化遗产免受摧残有所贡献。当时董卓仍带兵留守洛阳,派部将徐荣等抵挡关东联军,朝政大小,悉委之于王允。王允迫于情势,表面上随附董卓,实际上却对董卓篡逆专横的言行非常不满,与司隶校尉黄琬、尚书郑公业等密谋诛杀董卓,送献帝回返洛阳。

初平二年(191年),董卓还长安,大封亲信,残杀异己。第二年四月,司徒王允、司隶校尉黄琬、骑都尉李肃、中郎将吕布谋定计乘献帝生病刚好,大会群臣于未央宫,派亲信兵士十余人扮成卫士模样,守住宫门,等董卓入门之后,一拥而上。董卓被刺伤,堕落车下。他大声喊叫:“吕布何在,快来救我!”吕布应声喝道:“有诏令讨贼臣董卓!”举矛将董卓刺死,接着又杀死董卓的几个亲信。吕布向吏士们大声宣布:“诏书只讨董卓,余皆不问!”吏士们皆正立不动,“大称万岁”。长安城中百姓听到董卓被杀的消息后,十分高兴,纷纷歌舞于道。长安城内买珠玉酒肉相庆的人填满街巷。

董卓死后,王允掌握政权。但不久,董卓的部将李催、郭汜趁机煽动部属反叛,领兵十余万进攻长安,打败吕布,杀死王允。百姓气愤,然莫敢收允尸者,唯故吏平陵县令赵戬弃官营葬。王允墓在祁县西北修善村。

王允有二子,长子王盖,次子王景定。盖汉时官至侍中,郭、李陷长安,与父允,弟景定同被害。孙王黑,以祖恩封安乐亭侯,食邑三百户。

王允死时,两子及宗族十余人被杀,唯兄王懋子王晨、王凌得脱归乡里。王凌,字彦云,少举孝廉,长稍迁至中山太守。曹操辟为掾属。曹丕称帝,拜散骑侍,出为兖州刺史,封宜城亭侯,加建武将军,改扬、豫州刺史。正始初年(240年),任征东大将军持节都督扬州诸军。事毕擢司空,进太尉,假节钺。司马懿篡魏,饮药死。王凌弟王宏,字长文,官至河东太守。王允被杀,弃官北居,后为雁门太守。王凌长子王广,字公渊,有志尚学,官至尚书,次子王飞,字公翼,三子王枭,字公美,才武过人,均被害。四子王金虎,字明山,善书,多技艺。人得其书皆以为法。郭、李杀其家族时,他逃向太原,追军及之,投亲家觅食,亲家告知官府吏,于是被执杀害。

资料来源:

①《后汉书》卷六十六《王允传》,卷七十二《董卓传》。

②《太原王氏通谱》卷一。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村