《太原王氏》(连载18)

海外太原王氏联谊后援会编

王 恕

王恕字宗贯,号介庵,晚号石渠,西安府三原县(今属陕西省)人,明代中期名臣。生于明永乐十四年(1416年),卒于正德三年(1508年),享年九十三岁。

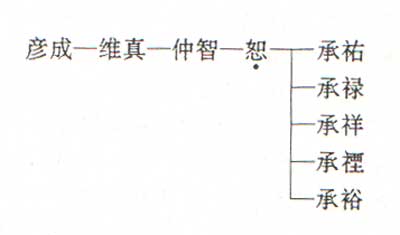

其世系如下:

据《太原王氏通谱》卷十六记载,王恕家族望出太原,世居陕西三原。曾祖王彦成,明弘治朝以孙恕贵赠光禄大夫、柱国、太子太保、吏部尚书,墓在三原县北。祖父王维真,弘治朝以孙恕贵赠光禄大夫、柱国、太子太保、吏部尚书。墓在三原县西北二里西关。父亲王仲智,弘治朝以子恕贵赠光禄大夫、柱国、太子太保、吏部尚书,墓在三原县西北二里西关。王仲智夫人周氏,累赠一品夫人,生子一,即王恕。

正统十三年(148年),王恕成进士,由翰林庶吉士授大理寺左评事。迁扬州知府,发粟赈饥,作资政书院。天顺四年(1460年)以治行最,超擢江西右布政使。宪宗即位,诏大臣严核天下方面官,于是黜河南左布政使侯臣等十三人,而以恕为河南左布政使。成化元年(1465年),南阳、荆州、襄阳一带流民发动起义,擢王恕右副都御史抚治流民。会丁母忧,诏奔丧两月即起视事,旋与兵部尚书白圭镇压刘通、石龙领导的流民起义,严束所部滥杀,以使流民复业。移抚河南,以功进左副都御史,迁南京刑部右侍郎。丁父忧,服满,以原官总督河道,疏浚高邮、邵伯诸湖,修复雷公、上下旬城、陈公四塘水闸。

成化十二年(1476年)大学士商辂等以云南远在万里,西控诸夷,南接交趾,而镇守中官钱能贪恣,议遣大臣有威望者为巡抚镇之。于是命王恕以左副都御史巡抚云南,威行边境内外,自黔国公大帅下及土官夷人皆惕服奉令。疏凡二十上,直声动天下。钱能大惧,买通朝中贵倬诏还王恕,遂改恕南京都察院,参赞守备机务。不久改南京兵部尚书,考选官属,严拒请托,为同事者所忌。宦官钱能屡谗于帝,宪宗亦衔恕数次直言进谏,遂命兼右副都御史巡抚南畿。当时应天、镇江、太平、宁国、广德五府民田多被豪右兼并,官田重租累民,王恕便量减官田耗,又以常州羡米六万石补夏税及诸府户口盐钞六百万贯,公私两便。所部发生水灾,奏免秋粮六十万石,周行赈贷,救活二百余万口。宦官王敬挟妖人干户王臣以买书收药为名,搜刮遍江南。王恕累疏言敬等罪状,宪宗乃命械系宦官十九人,杀王臣,传首南京。成化二十年(1484年),复命王恕任甫京兵部尚书。力请罢永昌寺,宪宗得疏很不高兴,王恕毫不畏惧,照旧侃侃论列。先后应诏陈言者二十一,建自者三十九,皆力阻权倬,天下倾心慕之。遇朝事有不可行者,必日:“王公胡不言?”则又日:“公疏且至矣”。不久,恕疏果至。时人歌谣日:“两京十二部,独有一王恕。”于是权贵近倬皆侧目,宪宗亦很厌恶他。成化二十年(1486年)起用传奉官,王恕力谏,宪宗更不高兴,遂强令王恕致仕,朝野大骇。王恕以好直言,终不得立朝。归家后,名声益高,台省诸臣月月推荐起用他。

成化二十三年(1487年),宪宗死,孝宗即位,孝宗是明代中期的名君,号称“中兴令主”。他登基后斥逐奸侫,整饬吏治,采纳廷臣荐言,起用王恕为吏部尚书掌管铨选官吏。王恕感激眷遇,益以身任国事,黜陟进退皆秉公,致使吏治一清。不久加太子太保,孝宗念恕老,遇大风下雪免恕朝,又免午朝。后丘浚入阁,与王恕不相能,常干预吏部察劾天下官,王恕屡争不能得,遂力求去。上二十余疏乃赐允命,驰驿还乡,有司月给米二石,岁给夫役三人,赐宝钞三千贯。

王恕历仕四朝,为官刚正清严,所引荐皆正直名臣。史称“弘治二十年问,众正盈朝,职业修理,号为极盛者,恕力也。”家居十三年,武宗即位,派行人带敕慰问,赏羊、酒,增廪禄,且谕以谠论无隐。王恕复陈大政数事,帝优诏报之。正德三年(1509年)四月卒,讣闻,辍朝,赠特进左柱国太师,谥端毅。有司给棺椁治葬,墓在三原县西北二里西关父坟旁。吏部尚书刘用齐撰行状,大学士李东阳撰神道碑,大学士王鏊撰墓志铭,文学家王世贞为之作传。

王恕有五子十三孙。长子王承祐,以父荫南京都督府经历,早卒。次子王承禄,以父荫授中书舍人。三子王承祥,明弘治间举人,官至顺天府通判。四子王承禋,明义官。五子王承裕,字天宇,号平川,七岁能诗,弱冠著《太极动静图说》。王恕官吏部,令他日接四方宾客,因此周知天下贤才。弘治六年(1493年)成进士。告归待父,起授兵科给事中,出理山东、河南屯田。减登、来粮额,三亩征一斗,还青州、彰德军田先赐王府者三百六十余顷。武宗立,迁吏科都给事中。刘瑾当权,以言事忤瑾,罚米三百石输塞上。刘瑾败,再迁太仆卿,奉命阅视京营马匹,人称能,清逋赋一百七十万石,积羡银四万八千余两,帝手书“清平正直”褒之。在部三年,致仕。卒,赠太子少保,谥康僖。

资料来源:

①《明史》卷一八二《王恕传》。

②《太原王氏通谱》卷十六。

王 鏊

王鏊字济之,苏州府吴县(今江苏省苏州市)人。明中期名臣。生于名景帝景泰元年(1450年),卒于明世宗嘉靖三年(1524年),享年七十五岁。

其世系如下:

王鏊的祖先百八,于南宋初自河南随宋室南渡,居住在洞庭山中,曾祖彦祥,字伯英,元末曾在淮西经商,戳力治生,家业日兴,以鏊赠光禄大夫、柱国、少傅、太子太傅、户部尚书、武英殿大学士。祖父逵,字惟道,宽厚好学,得朱子、小学、四书诵读不去手,曾为粮长,死后赠少傅、太子太傅、户部尚书、武英殿大学士。父琬,字朝用,后以字行。年二十三始入乡学,发奋读书至喀血不止,累举应天乡试不第,以贡入太学,不久出任湖广光化县知县。当时刘通、石龙领导的的荆襄流民起义刚被镇压,光化县境内流民散处山泽间,府州官员怕这些流民再聚众起事,竟烧毁他们的住处,驱出辖境。朝用不忍流民四散逃亡,便招安流民,著籍当地,并选俊秀子弟入学,募名壮教射,因此得罪上司,于是弃官还乡。

王鏊十六岁那年,随父至京太学读书,博学有识,文章尔雅,国子监诸生争诵其文,一时先达名流皆忘年求为友。侍郎叶盛、提学御史陈选奇之,称为天下士。成化十年(1474年)乡试,明年会试,俱第一,主考官谢一夔、郑环得其文大惊,以为东坡复出,于是名声大振。

廷试时策问农桑、学校,答日:今天下事止是乎?策末自献防汛及当时利害数千言。考官认为此卷太直,难于宣读,欲置第二甲。大学士尹直认为朝廷正求直言,吾当读之,于是置第一甲第三名,授翰林院编修。闭门读书,远避权贵,肆力于六经诸子史事。弘治初,进侍讲学士,充讲官,每进讲必分别天理、人欲、君子、小人、治乱、得失。宦官李广导帝出游西苑,他以周文王不敢盘于游田规谏。太子出阁,大臣请选正人为宫僚,令王鏊以本官兼谕德,不久转少詹事兼侍读学士。吏部缺侍郎,尚书韩文力荐,遂擢吏部右侍郎。在吏部,有贪昧求进者必加裁抑,清正恬退者必进之。不久针对宦官干政,赏罚不明,边防空虚的状况奏陈边计及设制科养士储才的建议,未纳。以父忧归。

正德元年(1506年)四月,起吏部左侍郎。时刘瑾等专权乱政日甚,王鏊与户部尚书韩文诸大臣至左顺门拜疏列“八党”罪恶。武宗旨谓八人不可除,王鏊认为刘瑾等八人不去,乱本难除,天下难治。当晚刘瑾诸人在武宗面前哭泣并诬告说诸臣想借此挟制皇上,昏庸的明武宗不辨忠奸,遂令刘瑾掌司礼监,八党各分踞要位。大学士刘健、谢迁相继退去,内阁止李东阳一人。刘瑾欲引焦芳入阁,廷议独推王鏊。刘瑾迫予众议公论,只好采取折衷手段,命王鏊以吏部侍郎兼翰林院学士与焦芳同入内阁。一个月后,进户部尚书、文渊阁大学士、国史总裁、同知经筵事。

刘瑾得势后,进一步党同伐异,排挤打击反对他的官员。他特别怨恨带头上疏的户部尚书韩文,很快将韩文罢官,又创“罚米法”,令韩文输米千石至大同,并欲置韩文于死地。

护抗争,韩文得免。郎中张玮、副使姚祥、尚宝卿、崔璿三人皆以途中乘轿被逮,枷于东西长安门,荷杖几死。王鏊愤而谓瑾曰:“士可杀,不可辱。今辱且杀之,吾尚何颜居此。”大学士李东阳亦力救,璿等得免死遣戍。刘瑾又攻击三边总制杨一清筑边糜费,王鏊抗争道:杨一清为国防修边,哪能以功为罪。兵部尚书刘大夏被刘瑾逮至京,要按兵变罪定死刑。王鍪再争日:刘大夏未叛,怎么能说会激起兵变?终于遏制了刘瑾随意杀害正直大臣的卑多批正派官员免遭宦官迫害。但刘瑾与焦芳狼狈为奸,中外大权悉归瑾,王鏊独木难支,渐受二人排挤。他目睹权宦祸国殃民害忠良而自己无法解救的状况痛心疾首,四年之内三次上疏力求辞去。刘瑾对此求之不得,怂恿武宗许其归去。于是赐玺书、承传、有司给廪隶。家居十四年,廷臣交荐不起。世宗即位,遣行人存问。王鏊疏谢,因上讲学、亲政二篇,嘉靖三年(1524年)复诏有司存问。未几卒。赠太傅,谥文恪。

王鏊有四子五女:长子延莆,字子贞,恩荫大理寺又司副。次子延寿,字子永,官至南京中军都督府都事。三子延陵,郡学生。四子延昭,官至中书舍人。长女嫁张缙。次女嫁都事朱希召。三女嫁生员邵銮。四女嫁中书舍人靳仁。五女嫁生员严濡。长孙王有壬,廷喆子,字克大,官至尚宝司卿。重孙王禹声,字遵考,官至承天府知府。

资料来源:

①《明史》卷一八一《王鏊传》。

②《太原王氏家谱》卷二十《传状类》。

王 琼

王琼字德华,号晋溪,别署双溪老人,太原县(今山西省太原市南)晋源镇人。明代中期名臣。生于明英宗天顺三年(1459年),卒于明世宗嘉靖十一年(1532年),享年七十四岁。

其世系如下:

王琼祖先,元初有子实居并州。子实生高祖王良,元时官至潞州(今长治)知州。元末明初,曾祖伯聚由蚕石(今太原市南郊桃村乡蚕石村)迁汾东柳林(今太原市南郊刘家堡村)居住。祖父安生二子:长子名永寿,永乐二十一年(1423年)举人。明英宗顺年间(1457—1464年),官至南京工部尚书。次子永亨,即王琼之父,字延庆,曾受业于明代理学大师薛瑄之门。天顺三年(1459年)乡试中举。明宪宗成化时曾任昌黎知县、隆庆知州,并建新弟于县城东街。王琼母亲任氏,太原县人,生四子:长子名瑶,次子即王琼,三子名玠,四子名珮。

王琼二十六岁登进士后,授为工部主事。不久,升任主管水利的都水郎中,出治漕河三年。在此期间,他首先采取了核实人员编制、革除地方兼差、责令专司河道本职的措施,使漕政整肃一新。其次是建立“稽核资财、杜绝贪耗”的法规,将各州县所积扫草数量统计核实,然后量裁征数,做到了草不积腐,民不困征。并规定沿漕河州县,不得动用河防专用木材,违者严加议处。在此基础上,他还实地勘察河道闸座,计算漕船木材费用,参照王恕所著《漕河通志》,于弘治八年(1495年)编著了《漕河图志》八卷。书中对漕河河图、河之脉胳原委及古今河道变迁、修治经费,以及历代有关漕河奏议、碑记等无不详载备述。《漕河图志》被当时和后人都称作是一部切于实用的治理漕河的著作。王琼也因治理漕河秉公识体、敏练而著称,得到了朝廷的赏识。

从弘治九年到十八年的十年中,他先后升任山东、河南参政、河南左布政使等职。正德元年(1506年),再升左副都御史督漕运。第二年,调任户部右侍郎。三年春,廷推吏部侍郎,前后六人,皆不允。最后以琼上,许之,于是改任吏部左侍郎。当时正是宦官刘瑾专权时期,所有官员入奏,都必须先具“红本”拜谒刘瑾。王琼为官正派,从未具红本谒瑾。刘瑾便借口王琼任户部侍郎时有边臣借太仓银未偿还之事将王琼排挤出京,去南京任职。直到刘瑾伏诛,才又回京复任户部左侍郎。

在户部侍郎任内,王琼十分注意各种条例的具体规定,并实地掌握调查了户部收支盈亏的精确数字。正德八年(1513年)六月,王琼升任户部尚书,总管天下钱财。不久,一位边镇总兵官企图向户部冒领粮饷马草,王琼屈指计算他所辖军士人数、已领粮草数量、某仓某场现存粮草数额、地方各郡每年上输、边卒岁采秋青数量,然后说:足矣,多索妄然。那个总兵官不得不佩服王琼明习国计民生,人们更以琼为奇才。

正德十年(1 51 5年),王琼出任兵部尚书。根据当时军令偏出、边军腐败、官逼民反、四方盗起的状况,他提出了全面整顿军务的方案,得到了朝廷的赞许。不久他又针对将士残酷杀戳百姓以首功进秩的规定提出了严厉的批评。他在《内地征讨应废除首功疏》中痛切地指出:“此赢秦弊政,行之边方犹可,未有内地而论首功者。今江西、四川妄杀平民千万,纵贼贻祸,皆此议所致。自今内地征讨,惟以荡平为功,不计首级。”从此废除了“首功进秩”的残暴定制,使无辜百姓免受杀戳之苦,内地出现了比较安定的局面。

正德十四年(1519年),宁王朱宸濠反叛。消息传来,举朝惴惴不安,唯王琼镇定自若。他连夜草疏十三道,沉着应急,周密部署,并对众官员说:“诸君勿忧,吾用王伯安抚赣州,正为今日,贼旦夕擒耳。”于是令南和伯方寿祥督操江兵防南京,南赣巡抚王守仁、湖广巡抚秦金各率所部攻南昌。七月二十四日,王守仁攻克南昌,很快就将叛乱平定。朝臣十分佩服王琼的预见和用人。第二年王琼出任吏部尚书,但他的非凡才能引起大学士首辅杨廷和的嫉妒。正德十五年(1520年)三月武宗暴死,为立嗣事,王琼率九卿在左顺门当面质问杨廷和。不久杨廷和指使同党诬陷王琼“交结内侍”,定成死罪,经王琼力辩,改谪戍绥德。

嘉靖七年(1528年)二月,明廷因西北边事吃紧,由阁臣桂萼推荐,起用王琼以兵部尚书兼右都御史提督三边军务。时已七十高龄的王琼,二月接旨,三月登程西进,为国安边定疆的壮心不减当年。同年六月,王琼率军到达西北重镇兰州,十二月抵嘉峪关。他首先开禁了关闭多年、不许吐鲁番入贡的西域关隘,恢复了边疆地区民族之间的正常往来与贸易。另一方面对无故劫掠的行动,坚决予以打击。如对不断来犯宁夏灵州的北部蒙古军事贵族,采取督将士击败,剿抚兼用的办法加以解决。经过他四年的操劳,西北边境基本安定。同时,他总结了历代守边之得失,搜集了所有条例、奏疏、图舆,编著了《西番事迹》和《北边事迹》各一卷。嘉靖十年(1531年)冬,明廷召王琼回京任吏部尚书。次年秋,王琼疾逝于北京任所,赠太师,谥恭襄。长子王朝立扶灵柩回籍,安葬于蒙山脚下,后称王家坟。嘉靖十二年(1533年),诏建专祠于晋溪园之西,即今存的王琼祠。王琼和予谦、张居正并称为明代三重臣。

王琼有三子四女:长子朝立,字乃贤,号内泉。次子朝翰,字乃屏,号月坡。三子朝儒,字乃武,号内源。长女嫁浑源州官赵魁。次女配配代州崔允。三女配平定郗元洪。四女配太原卫侍郎侯纶。朝翰三子:长子名壮,次子名佳。王壮有子名贞吉。王珪有三子一女:长子名贞白,次子名贞庆,三子名贞明。

资料来源:

①《明史》卷一九八《王琼传》。

②《太原王氏通谱》卷十八。

③张友椿:《王恭襄公年谱》。

王云凤

王云凤字应韶,号虎谷,辽州和顺县(今属山西省)人。明中期名臣。生于明宪宗成化元年(1465年),卒于明武宗正德十二年(1517年),享年五十三岁。

其世系如下:

据《王氏零派通谱》卷十八记载,王云风的五世祖伯成自保德州迁和顺乔庄里。明洪武初,伯成曾以乡耆召至南京问民疾苦。伯成生子贵,以曾孙贵赠光禄寺卿。贵生子珍,也以孙贵赠光禄寺卿。珍配周氏,生子义,曾任巡检、谭城驿丞,卒于成化十年(1474年),以子贵赠光禄寺卿。义夫人张氏生二子:长子名佐,即王云凤之父。次子名不详。

王佐字廷辅,明英宗正统五年(1440年)生,成化年间成进士,授吏部文选司主事。不久丁忧,服满补考功司,迁验封司员外郎中。弘治间升郎中,迁太常少卿。历顺天府丞、光禄寺卿。正德初年,迁户部右侍郎,转左侍郎,不久升南京户部尚书。刚抵任,因p酃广东司丢失金币册籍,逮原任尚书韩文等诘问,并将王佐一并下狱,诏令致仕归。正德七年(1512年)十二月卒,享年七十三岁,葬县东虎谷村。王佐夫人马氏,生四子:长子名云鸣;次子即云凤;三子留京与四子诰,皆早夭。

成化十六年,王云风中举,二十年(1484年)成进士,授礼部主事,转祠祭司员外郎,升郎中。太监李广与寿宁侯表里为奸,作恶多端,云凤上疏请斩二人以消灾患。李广怒,于是借祭天诬云凤在车驾后骑马惊主,逮下狱,贬陕州知州。孝宗即位,重吏治,斥奸佞。李广败,张雅等上言云凤亢直被诬,宜奖用,乃升陕西按察司佥事,奉敕提督学校。不久升按察副使。正德初晋山东按察使,以内艰归,服满升国子监祭酒。又因刚直得罪当权宦官刘瑾,上疏乞致仕,未许,改官南京通政司右通政。刘瑾败后,命以右佥都御史巡抚宣府。后数乞致仕,以忧归,家居数年卒。葬祖坟虎谷村,谥文简公。乔宇为撰神道碑。

王云风性刚介英迈,嫉恶如仇,著有《小学章句》、《博趣斋稿》。其道德、文章、政事皆为时人称颂,与乐平乔宇、太原王琼号“河东三凤”。

资料来源:

①《明史列传》卷五十三《王云凤传》。

②《王氏零派通谱》卷十八。

王守仁

王守仁字伯安,号阳明,学者称阳明先生,绍兴府余姚县(今属浙江省)人,明代著名思想家。生于明宣宗宣德七年(1472年),卒于明世宗嘉靖七年(1528年),享年五十七岁。

其世系如下:

王阳明是三槐王氏后代。至南宋时王寿,始迁居余姚,继而蕃息十余代,直至明朝一直定居于此。曾祖王杰,邑廪生,天顺中应贡入南京国子监。祭酒陈敬宗荐于朝,未报,卒于太学,归葬竹山。以孙王华赠光禄大夫、兵部尚书、新建伯。祖父王伦,字天叙,秉性孝弘治三年(1490年)卒,以孙守仁赠光禄大夫、兵部尚书、新建伯。父亲王华,字德耀,号实庵,成化十七年(1481年)进士,授编修。弘治中,累官学士、少詹事。曾任孝宗的讲官,甚得眷遇。正德初,进礼部左侍郎。因子王守仁反对刘瑾专权乱政,被贬出京,任南京礼部尚书。不久刘瑾又借故将他罢官。正德五年(1509年)刘瑾伏诛后,复官。不久卒,享年七十七岁,葬山阴天桂岭之南原。有《龙山集》、《垣南草堂稿》、《礼经大义》传世。

王守仁性聪慧颖悟,六岁时听其祖父读诗书,即能背诵。年十岁,便知读书非求富贵,乃为学成圣贤。十五岁时曾往居庸关、山海关塞外游历,目睹边境多难,于是纵览山川形胜,决心研学兵事。弱冠举乡试,学业大进,益好谈兵,且善射。孝宗弘治十二年(1499年)中进士,提出安定西北边疆的八项建议。不久授刑部主事,决囚江北。

正德元年(1506年),刘瑾专权乱政,罢户部尚书韩文,逼迫大学士刘健、谢迁致仕,并逮捕南京给事中、御史戴铣等二十余位正直官员。王守仁对刘瑾的倒行逆施十分不满,抗章疏救戴铣等。刘瑾大怒,廷杖四十,将王守仁贬谪到贵州龙场驿做驿丞。王守仁的父亲王华也被迫弃官归田,亲率五子偕同守仁入黔。龙场当时是少数民族聚居地区的荒凉驿站,既无住房,又缺口粮,只好找个岩洞搭间茅草篷栖身。为作长期流寓打算,不久,王华率四子北上到遵义军民府桐梓县挖坎沟落脚。王守仁则因俗化导,教当地苗、僚等少数民族伐木造屋,得到少数民族的信服,并在龙场东边龙岗山麓东洞旁建造房屋居住。王守仁将此处美其名目“阳明小洞天”。

正德五年(1510年),刘瑾败亡,他调任江西庐陵知县。一家本可随行,可是王华顾虑年老体衰,不堪长途跋涉,加之成家立业不易,且已随乡入俗,不欲回籍,遂和已有妻小的几个儿子留居下来。延及明末清初,这门王氏后裔瓜瓞绵绵,已在仁怀、绥阳、桐梓等地发展为千余家。因此,现在黔北、渝南一带世居的王氏族人,多属阳明宗亲后裔,是明代越地移民,与浙东宁波、绍兴平原地带古会稽境内蕃息至今的王氏宗族同一始祖。

正德十年(1515年),王守仁入京朝觐,迁南京刑部主事。吏部尚书杨一清知其能,调任考功郎中,擢南京鸿胪寺卿。兵部尚书王琼素知王守仁奇才,适值福建汀、漳盗起,便于正德十一年(1516年)八月擢王守仁右佥都御史,巡抚南赣,仅四个月就将起义镇压。在镇压农民起义的过程中,王守仁深深体会到解决社会危机的严重性,说出了“平山中贼易,平心中贼难”的命题。

正德十四年(1519年)六月,宁王朱宸濠在南昌谋反。十九日五守仁飞书报警。兵部尚书王琼沉着应变,镇静自若地对众官员说:“诸君勿忧,吾用王伯安抚赣州,正为今日。不过旦夕,贼成擒耳。”不久王守仁从吉安回师征讨。七月,在鄱阳湖大败叛军,于赣江下游樵舍楼生擒朱宸濠,很快平定了这次叛乱。以功进光禄大夫、柱国、新建伯,世袭,岁禄一千石。

嘉靖六年(1527年),思恩、田州土酋卢苏、王受叛,明廷令王守仁以左都御史总督两广兼巡抚,赴广西平乱。乱平乞归,由梅岭至南安,卒于途。丧过江西,军民夹遭哭送。隆庆初,诏赠新建侯,谥文成。其文治武功,冠绝明代。

王守仁是明代著名思想家。他五十岁时在白鹿洞招生讲学,弟子满天下。他强调知行合一,主张致良知于万事,使“天赋”的“良知”恢复和发扬光大。认为良知是知,致良知是行,吾人必欲致良知于行事,而后良知之知,方为完成。此即知行合一之说。又说:“知鲁行的主意,行是知的功夫。知是行之始,行是知之成。”他的全部哲学思想具体体现在《王文成公全集》三十八卷中。

王阳明的心学在当时影响很大,其弟子分为浙中、江右、泰州、南中、楚中、北方、粤闽七大门派。他的思想不仅在中国古代哲学史上占有重要地位,而且东传日本及东南亚一带。

资料来源:

①《明史》卷一九五《王阳明传》。

②《三槐王氏通谱》卷四。

王 艮

王艮字汝止,泰州(今属江苏省)安丰场人,学者尊称他为心斋先生。他是王阳明的弟子,又是泰州学派的创始人。生于明宪宗成化十九年(1483年),卒于明世宗嘉靖十九年(1540年),享年五十八岁。

其世系如下:

王艮先世居苏州,到先祖王伯寿时自苏州迁泰州东台县安丰场。五世祖国祥,洪武时曾为百夫长。国祥生仲仁,洪武中官司签,为义民,戌四川,后在南征中卒。仲仁生二子,长名文贵,次子名未详。文贵性轻财好义,修桥补路,为善乡里。生子公美,倜傥有父风,曾捐资修广容桥。公美子玒,字纪芳,少喜任侠,中年乐善不倦,享年九十三。

王艮初名银,家乡安丰是一个盐场,祖上世代煮盐,父亲王玒是灶丁。艮幼有异质,七岁受书乡塾,十一岁时因家贫不能学,辞塾师就理家政。父亲常于隆冬寒晨为官府服役,某日,艮见之,伤心地哭道:“为人子,令父受冷至此而不知,得为人乎!”于是出代父役。

十九岁时与乡人同去山东贩卖私盐,途经曲阜孔庙,徘徊许久,慨然奋日:“此亦人耳,为何能称万世师表呢?”归家取《孝经》、《论语》读之,以经征悟,以悟释经,如此审问明辩数年,人未识也。塾师赣人黄文刚闻艮言,诧日:“怎么和王中丞守仁的思想如此相近呢?”

于是王艮去江西与守仁辩,久之大服,拜守仁为师,时年三十八岁。

当时王守仁自贵州龙场驿谪归,已升任南赣巡抚,在南昌讲良知、知行合一诸学,四方学者往从。王艮去南昌后就“格物”问题与王阳明进行了辩诘,在“君子思不出其位”问题上,两人产生了意见分歧。王艮欲以草莽匹夫,致君民于尧舜,不能忘情于天下,意思是要被统治者参与天下国家大事;王阳明不同意王艮的看法,认为舜为匹夫,耕于历山,乐而忘天下,被统治者不能干涉国家大事,只能忘天下,这显然遵守着“君子思不出其位”的正宗思想。不久,王艮从分歧至不满,终于进行了一次北行传道的活动。这次活动,遭到王门同学的非难,受到王阳明的严厉责备。但北行所至,耸动视听,干百群众,男女奔忙,皆饱义感动。在北京,不但都人聚观如堵,而且惊动了最高统治者。在这种易于招祸的形势下,同学欧阳德等劝阻王艮,王阳明最后通过移书王艮之父,才把王艮叫回会稽。

从正德十五年(1520年)王艮师从王阳明起,至嘉靖七年(1528年)王阳明死,这八年间,王艮大部分时间在阳明门下。在这期间,王艮的交游活动主要为两类,一面接触社会各层,一面帮助王阳明讲学。嘉靖四年(1525年),王艮在广德复初书院大会同志。五年,会讲泰州安定书院,主教事。六年,至金陵,聚讲新泉书院。七年,在会稽,集同门讲于阳明书院,讲百姓日用是道。八年冬,会葬王阳明,大会同志,聚讲于书院,订盟以归。

王阳明死后,王艮回到故乡安丰场讲学,四方从游日众,相与发挥百姓日用之学。王艮还将自己的思想主张传与弟子林青、徐樾,徐樾又传颜钧,颜钧传罗汝芳、梁汝元,汝芳传扬起元、周汝登、蔡悉,从而形成在明代学术思想界很有影响的泰州学派。该派传道讲学,主张通俗实用,发“愚夫愚妇,能知能行”的“百姓日用之学”,这种学说在下层社会传播十分广泛,具有一定的进步性及人民性。

嘉靖十九年,王艮在家乡安丰讲学十三年后与世长辞。他的语录文字由其子王衣、王襞和门人董燧收集编订。万历年间,其孙王之垣重刻《心斋先生全集》。

王艮的子孙继承王艮的学术思想,也作过一些传播文化教育的事情,但成就有限,主要是收集编订王艮的言录。

资料来源:

①《明史》卷二八三《王艮传》。

②《王氏零派通谱》卷四。

③侯外庐主编《中国思想通史》第四册,人民出版社1980年版。

王崇古

王崇古字学甫,号鉴川,平阳府蒲州(今山西省永济县西)人。明中后期名臣。生于明武宗正德十年(1 51 5年),卒于明神宗万历十六年(1588年)。

其世系如下:

王崇古是隋末文中子王通的后裔,出身于官商之家。祖父王馨曾官河南邓州学正。父亲王瑶,累试不第,家业中衰,于是弃儒从贾,先后在邓州、湖北襄阳、陕西、河南鲁山、甘肃张掖、酒泉等地进行贸易,积累一定资本后,贩盐于淮浙间。死后葬乡里祖坟,以子崇古贵,赠光禄大夫、柱国、少保兼太子太保、乒部尚书。伯父王文显及兄王崇义也都是长芦盐商。王崇古的长姐嫁给了盐商沈廷珍,生子沈汇,沈氏父子是活跃于扬越的盐商。另一妹许配商人张允龄,生三子,长子张四维,字子维,嘉靖三十二年(1553年)进士,万历三年(1575年)以吏部尚书兼东阁大学士入预机务。王崇古是张四维的舅父。王、张二家既是姻亲,又同是蒲州的豪门望族。

王崇古性喜谈兵,嘉靖二十年(1541年)中进士,授刑部主事,升郎中。不久出任安庆、汝宁二府知府,迁常镇兵备副使。适值患严重之时,他率部击倭于夏港,追至靖江歼灭之。又从巡抚曹邦辅同倭寇战于浒墅,累建战功。后在东南沿海一带继续跟随抗击倭寇名将俞大猷几次与倭寇出海交战,均获大胜,成为俞大猷麾下一员抗倭猛将,并以军功累升陕西按察司按察使,河南布政司右布政使。

嘉靖四十三年(1564年),王崇古以左佥都御史巡抚宁夏。因他熟知诸边险塞,身历行阵,修战守,纳降附,几次主动出击捣敌营巢,故而鞑靼骑兵屡攻其它边镇,唯独不敢进犯宁夏。隆庆初,加崇古右副都御史。其时,蒙古鞑靼部酋长吉能占据河套地区,成为西北鞑靼诸部的头领,属部宾免活动在大、小松山一带,不时南犯河、湟周围的少数民族,攻掠陕西、延绥、宁夏、甘肃四镇。而明朝的陕甘总督陈其学缺乏威略才能,总兵官郭江,黄演等战败身亡,陕西巡抚戴才亦十分无能。因此明廷只好在隆庆元年(1567年)冬令王崇古以兵部右侍郎兼右佥都御史,总督陕西、延绥、宁夏、甘肃军务。为了有效地防守明朝的西北边陲,他奏请明廷发给四镇旗牌,允许巡抚用军法督战,又根据山川地理,指授部将用兵方略。不久,鞑靼着力兔进扰河东,崇古部将雷龙潜出兴武,袭破敌营,斩获着力兔部属羊马数百,明廷晋崇古右都御史,吉能率众犯边,被王崇古的部队阻遏,扎营于白城子。雷龙、赵槿等率兵出花马池、长城关与敌交战,大败之。王崇古在陕七年,先后斩获首三千多,西陲遂安。但是从河套以东直至宣府、大同一带活动的吉囊弟俺答、昆都力、土蛮诸部当时也十分强盛,并不断地进犯边塞和内地。尤其是俺答部,招降汉人赵全及亡命之徒数万,屋居佃作,号日板升。赵全还为俺答治城郭宫殿,又日夜教俺答练兵。俺答东犯蓟昌,西掠忻、代,扰边三十年,边臣坐事得罪者接踵,还曾于嘉靖二十九年(1580年)八月入犯京师。明朝曾以高宫(都指挥使)重赏(千金)募获赵全,终未成功。边将或贿敌求和,或杀百姓冒功贪赏,致使边防日坏,俺答气焰更甚,因此,祸患的程度比陕西四镇还严重。故而明廷于隆庆四年(1570年)正月调王崇古出任宣大、山西总督,整饬北部边防。他不负众望,不仅整顿了北边防务,而且促成了“俺答封贡”。

“俺答封贡”的导火线是把汉那吉事件。把汉那吉是俺答第三子铁背台吉的儿子,长大后先娶大成比吉为妻,感情不合,又自聘我儿都司之女三娘子。三娘子是俺答的外孙女,俺答见其貌美,夺为己妻。把汉那吉恚恨,于隆庆四年(1570年)十月率妻子降明。大同巡抚方逢时接受其投降,并报告总督王崇古。王崇古认为这是以把汉那吉交换赵全,促成蒙汉和好的千载良机,当即安妥了把汉那吉,与方逢时一道疏报朝廷,建议乘机对俺答实行封贡互市,得到大学士高拱、张居正的大力支持。诏授把汉那吉指挥使,赐绯衣一套。俺答果然接受明朝的条件,于隆庆四年(1570年)十二月,绑解赵全到明朝,把汉那吉则被送还蒙古。俺答迎于河上。祖孙一致表示愿臣服明朝,岁贡方物。第二年二月,王崇古上《确议封贡事宜疏》,进一步提出了具体处理封贡互市事宜的八条建议,明廷大臣经过一番争论采纳了王崇古的正确主张。于是,俺答被封为顺义王,其余蒙古诸部首领也都封给都督同知、指挥同知、千户等职。王崇古在北边广召商贩,听令贸易,布帛、菽粟、皮革远自江淮湖广辐辏塞下。因收其税以充搞赏。对蒙古各部则赏给金缯、开市易马等,自此多年战乱不息的边境得以休息。东起延、永,西抵嘉峪关七镇,数千里军民乐业,不用兵革,每年为国家节省军费十分之七。明廷升王崇古兵部尚书,加太子太保。万历十年(1582年)俺答死,其子黄台吉袭封顺义王。后来三娘子又被封为忠顺夫人,明蒙双方很长时期内保持着和平互市的友好关系。

万历十五年(1587年),诏以王崇古竭忠首,身历七镇,勋著边陲,三封诰成,荫一子益锦衣卫干户。另一子谦,万历五年(1577年)进士,官至太仆少卿。长孙王之桢,以荫累官太子太保、左都督,掌锦衣卫事十七年。次孙王之柱,明官生,万历二十六年(1598年)

进士,官至兵部右侍郎,陕西三边总督。

资料来源:

①《明史》卷二二二《王崇古传》。

②《太原王氏通谱》卷三。

王世贞

王世贞字元美,自号凤洲,又号弇州山人,苏州府太仓州(今苏州省太仓县)人,明代中后期著名文学家、史学家。生于明世宗嘉靖五年(1526年),卒于明神宗万历十八年(1590年),享年六十四岁。

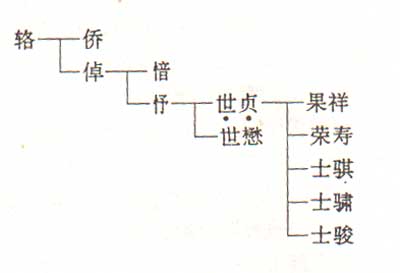

其世系如下:

王世贞属琅琊支后裔。曾祖辂,字寄殷,号夷庵,少读书修行,不乐仕进,以子倬贵赠少司马兵部侍郎。祖父倬,字兴捡,明宪宗成化年间进士,曾任浙江山阴县知县,颇具政绩,弘治中擢山西道监察御史,迁广东右布政使,四川左布政使,进都察院右副都御史,整饬苏州边备兼巡抚顺天等府,官至南京兵部右侍郎。父亲王仔字民应,号思质,生于明正德二年(1507年),卒干明嘉靖三十九年(1560年),嘉靖十年成进士,授行人司行人,选江西道监察御史,超拜都察院右佥都御史经略通州军务。嘉靖二十一年(1552年)巡抚山东,二十三年巡抚大同,累立战功,进兵部左侍郎兼右副都御史,总督蓟辽保定军务,兼理粮饷。后因滦河失事,严嵩挟嫌构陷,诏以失律论死,天下冤之。弟世懋,字启美,官至明南京太常少卿。

王世贞于嘉靖二十六年(1547年)中进士,初授刑部主事。有阎氏犯法,躲藏在锦衣卫都督陆炳家,他搜得此人,陆炳托权相严嵩说情,王世贞不允,终于置此人于法。不久迁青州兵备副使。适值其父王忬因滦河失事被嵩挟陷下狱,他与弟世懋弃官奔走,日伏嵩门,涕泣求贷。奸诈的严嵩口头上谩语以宽之,实则置王忏于死地。隆庆元年(1567年)八月,兄弟至京论父冤,言为嵩所害,父冤得白。诏求直言,世贞陈法祖宗、正殿名、广恩义、宽禁例等八事,以应诏荐起大名兵备副使,历浙江布政使司右参政、山西按察使、广西右布政使、太仆寺卿。万历二年(1574年)九月以右副都御史抚治郧阳,奏屯田、戍守、兵令诸事。张居正当国,王世贞与张不合,罢归。居正卒,起南京刑部右侍郎,称病不赴。不久其友王锡爵秉政,出任南京兵部右侍郎,升南京刑部尚书。

王世贞在文学上成就很高。他与当时的李攀龙、谢榛、宗臣、徐中行、梁有誉、吴国伦等,被称为明代文坛上的“后七子”。在李攀龙去世之后,王世贞独主文坛二十年,对当时的文风士习有相当大的影响,一时士大夫及文人墨士,莫不奔走门下,片言褒赏,声价骤起。他提出“文必西汉,诗必盛唐,大历以后书勿读”,认为秦汉以后,一代不如一代,主张一味复古模拟,文则刻意模仿秦汉以前的作品,讲究无一字无来历,诗则模仿诗经、汉魏六朝乐府、唐人李杜。

王世贞在史学方面的贡献尤大。他的史学思想倾向千复古,十分推崇司马迁,主张史贵实,史家贵直笔。他的历史著述宏富,有《弇山堂别集》一百卷、《弇州史料》一百卷及《嘉靖以来首辅传》八卷、《明野史汇》一百卷及《皇明名臣琬琰录》等。

世贞有五子:长子果样、次子荣寿,皆早天。三子士骐,字同伯,号淡生,万历十七年(1589年)进士,授兵部主事,改礼部仪制司,历文选、稽勋司郎中,忤大学士沈一贯罢官,光宗时追赠太仆少卿,著有《醉花庵集》、《御倭录》、《铨曹纪要附奏书》。四子士骑,字房仲,聪慧,工制词举义及古文词,为庠生,荫入太学,著有《弇山人稿》。五子士骏,字逸季,明隆庆三年(1569年)生,补庠生,试辄高等,尤善汲引后进,一时才俊多出其门,万历二十五年(1597年)卒,年仅二十九岁。

资料来源:

①《明史》卷二八七《王世贞传》。

②《琅琊王氏通谱》卷九。

王家屏

王家屏字忠伯,号对南,大同府山阴县(今山西省山阴县东南)人,明代中后期名臣。生于明世宗嘉靖十五年(1536年),卒于明神宗万历三十一年(1603年),享年六十八岁。

其世系如下:

据《太原王氏通谱》记载,家屏先祖自凤翔屯山西云中,迁山阴。家屏高祖冲,明朝邑县尉。曾祖缙,成化间贡生,曾任临邑县知县,性清廉,勤于民事。民有讼至,情理谕之,不用荆条苔打苛责。问刑之余,单骑巡行田野中,呼农夫田妇问耕织之事。祖父朝用,号黄坡,明诸生,有俊声,为儒官,以孙家屏贵赠通议大夫、吏部左侍郎兼东阁大学士。父宪武,字克定,号石溪,弱冠补邑诸生,正德间以岁贡授学官。他生于明正德四年,卒于嘉靖四十四年,享年五十六,葬山阴县周家庄南岭。弟王家玺,明廪生,配郭氏,生三子。

王家屏自幼奇颖,十三岁为诸生,隆庆二年(1568年)中进士,选庶吉士,授编修,参与《明世宗实录》编撰。当时高拱为内阁首辅,其兄高捷任操江都御史时,曾挪用官库钱物贿赂权奸严嵩的党羽赵文华。高拱想利用自己的权位为高捷掩盖这桩丑事,便派人嘱托家屏修实录时加以讳饰,但家屏秉笔直书,不予隐讳。

家屏不仅不畏权贵,而且一生忠直,好建言进谏。万历元年(1573年),他又修《穆宗实录》。第二年实录修成,晋修撰,充任皇帝的日讲官。每次认真进讲古今帝王治乱兴衰之道,从不停辍,深得万历帝的敬重,被称为“端士”。此时张居正已取代高拱出任内阁首辅,力主改革,权倾朝野。当张居正病重时,朝中文武群臣为表示效忠和关心,多为他的疾病奔走祈祷,而家屏却不参与这种趋炎附势的迷信活动。万历十二年(1584年),家屏升为礼部右侍郎,不久改任吏部左侍郎。一个月后,又以吏部左侍郎兼东阁大学士入预机务,成为明政府中枢决策机构内阁的成员之一。其时内阁首辅是大学士申时行,辅臣的排名依次是许国、王锡爵、王家屏,他虽位居辅臣之末,但每议军国政事,总是不亢不随,秉公持法,知无不言。

万历十七年(1589年),丁继母忧期满三年的家屏又回到内阁,并出任总管朝廷礼乐仪制的礼部尚书。这时张居正改革时的纲纪已日益松弛,荒淫无道的万历帝贪财宠色,经年不朝,大臣的许多请示奏折扣压宫中不加批复,王家屏到任三月都未见皇帝一面。为了改变这种朝政荒怠的状况,他反复上书请求万历帝临朝听政,发留中章奏,举行册立皇太子的典礼。万历帝不得已召见了他一次。但此时万历帝已整日深居宫内,沉溺于声色犬马之中,王家屏对此十分愤慨,一再上疏劝谏。第二年,他以久旱不雨,疏请辞职,万历帝不准。同年十月为册立皇太子事,他又和全体阁臣联名奏请,据理力争,万历帝只好稍作让步,假意答应二十年春举行册立大典。

万历十九年(1591年),阁臣申时行、许国、王锡爵相继离任,家屏成为内阁首辅。次年春天,礼科给事中李献可等奏请万历帝履行诺言速立太子,竟然触怒万历帝,要将李献可罢黜。为了营救李

献可,王家屏封还御批,拒不执行。万历帝更怒,又下旨贬谪数名正直官员。家屏见万历帝一再拒绝接受臣僚的意见,愤而再请罢职。有人劝他姑息迁就,他认为人君之所以为所欲为,就因为大臣贪恋爵禄,小臣畏惧有罪,故而皇帝轻视群臣的言行。如果大臣不爱禄位,小臣不怕刑诛,国事尚可救济。他不允许君主故作非为,轻视臣僚,觉得自己位居辅弼,便应为国家大事尽言效忠,匡君过失,不必计较名位的得失。这是很可贵的思想。遗憾的的事情发展到这种地步,万历帝和家屏的君臣关系已难以维持,万历帝诏准乘传归家。朝野都为失去这样一位忠直辅臣而惋惜。

家屏辞官后,心里仍时刻关心着国家大事。万历二十五年(1597年),日本的丰臣秀吉发动了侵朝战争,朝鲜向明朝求援,明政府决定出兵抗倭援朝。家屏便给辽东经略顾养谦写信,陈述其用兵救援建议。万历二十八年(1600年),历时已久的册立太子典礼终于举行,明廷派遣官员带着万历帝的敕书及金币羊酒去慰问他。此后三年,家屏卒。赠少保,谥文端,葬山阴县西北河阳堡。熹宗立,再赠太保,荫一子为尚宝丞。有《王文端公集》、《复宿山房全集》传世。

家屏有八子:长了浚初,明万历十三年(1585年)解元,官至柳州府知府,著有《薇垣小草》六卷。次子湛初,明庠生。三子沛初,四子汲初。其余四子名未详。

资料来源:

①《明史》卷二一七《王家屏传》。

②《太原王氏通谱》卷十六。

王肯堂

王肯堂字宇泰,镇江府金坛县(今属江苏省)人,明代医学家。约生活于明嘉靖到万历年间。

其世系如下:

王肯堂属太原王氏后裔。据《王氏零派通谱》称,肯堂的祖先是由西江州迁到浙江金坛的。肯堂六世祖苓,字子辉,性孝友,正统间曾出粟三千石助官府赈饥。高祖镇,轻财尚义,济人之急,年十六即为税长,值岁饥,曾代人输税。曾祖瀚,明太学生,官简校。有二子,长子名概,次子名臬,即王肯堂的祖父。臬字汝陈,号迟庵,明正德丁丑进士,授兵部主事。武宗荒淫无度,四出巡游,他以职掌车驾,独具疏抗谏武宗南巡。招捕之,罚跑午门五日,廷杖几死。嘉靖初起原官,两疏乞改。后历南京吏部郎中,出知东昌府,有惠政,复以母老乞养,官至山东按察使巡海副使。

父樵,字明逸,明正德十六年生,邑庠生,年弱冠就学,后以贡入京。嘉靖二十六年(1547年)进士,授行人司行人,迁刑部员外郎。著《读律私笺》,十分精详。当时正值倭寇扰掠东南沿海之时,明廷派胡宗宪处置倭患。胡宗宪到浙江后,设计诱降通倭头目汪直,王樵力主将汪直杀掉以除后患。不久,升山东按察司佥事。万历初,以抚按荐,令王樵分巡浙西。张居正当国,素知樵名,于是将他从浙江按察使司佥事任上擢为宝卿。御史刘台弹劾张居正,居正争归。各部奏请留张,万历帝决定严惩刘台,而王樵表请全谏臣以安大臣。他说:“自古明主欲开言路,言不当,犹优容之;大臣欲广上德,人攻之,犹荐拔之。如宋文彦博于唐介是也。今居正留而台得罪,无乃非仁宗待唐介意乎!”于是引起张居正的不满,将王樵贬出京城,调往南京任鸿胪卿,不久自陈乞罢。家居十余年,起南京太仆少卿,再迁大理卿,不久拜南京刑部右侍郎。诚意伯刘世延主使杀人,他力主革刘世延之任,遂擢右都御史。给事中卢大中劾其年老,帝令致仕。旋卒,赠太子少保,谥恭简。

王肯堂是王樵之子,好读书。万历十七年(1589年)进士,选庶吉士,授检讨。万历二十五年(1597年),日本的丰臣秀吉发动侵朝战争,明政府决定出兵抗倭援朝。王肯堂疏陈十议,愿假御史衔练兵海上。因引疾归。京察,降调地方,遂辞官家居。不久,吏部侍郎杨时乔荐补南京行人司副,后官至福建布政司参政。

王肯堂好学博览,尤精于医。所著《证治准绳》,广博精粹,世竞传之。又有《郁冈斋笔尘》,论药方者占书中十分之三四,很受时人的欢迎。

资料来源:

①《明史》卷二二一《王肯堂传》。

②《明人传记资料索引勇,中华书局1987年版第40页。

③《王氏零派通谱》卷四。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村