《太原王氏》(连载19)

海外太原王氏联谊后援会编

王时敏

王时敏字逊之,号烟客,又号西庐老人。明末清初画家。生于明神宗万历二十年(1592年),卒于清圣祖康熙十九年(1680年),享年八十九岁。

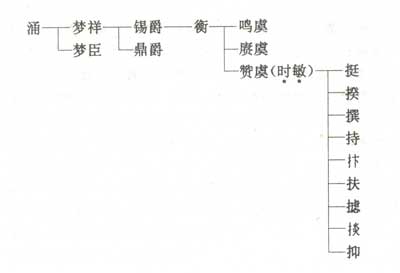

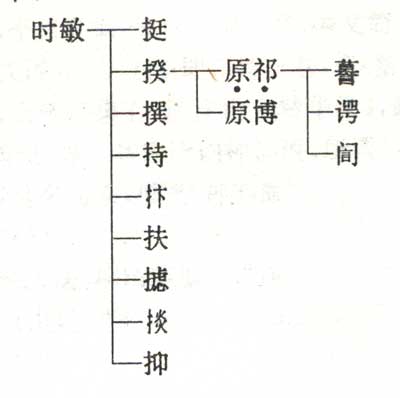

其世系如下:

时敏祖先属三槐王氏。高祖涌,为人宏爽,有才器,富而好行其德,里中称之。卒年七十五,葬金字圩西祖坟之右。曾祖梦祥,乃涌之长子。少而有才,尝入太学,授鸿胪寺序班,不赴。以子贵封通议大夫、詹事府詹事,兼翰林院侍读学士,卒年六十八,赐祭葬,葬于嘉定县。祖父王锡爵,乃梦祥长子。嘉靖间中举及第,授编修之职;隆庆间充经筵讲官;万历初进侍讲学士,迁祭酒,又以詹事掌翰林院。后累迁礼部右侍郎、礼部尚书,召入阁,进一品,在朝为首辅。后引疾乞休,万历三十八年卒于家,年七十七。赠太保,谥文肃,墓在苏州府阊门外来凤桥西。祖母朱氏,乃黄岩令朱邦臣之女,封一品夫人。

锡爵只有一个儿子,名衡,即王时敏之父。王衡字辰玉,号缑山,少时发奋读书,与华亭董其昌、陈继儒,嘉定唐时升、娄坚等以文行相砥砺。万历间举进士,廷对第二,授翰林院编修。万历三十七年卒,年四十九,葬于镇洋县二十都。康熙间,以孙掞贵,累赠光禄大夫、文渊阁大学士。生前著有《论语驳义》、《春秋纂注》、《诸子类语》等。

时敏兄弟三人,他排行老三。两个哥哥可惜都短寿,先他而逝。长兄鸣虞,十六岁以租荫授中书,十七岁赴南雍应试,不久便亡故;次兄赓虞·继从叔父术为后,然亦早卒。时敏原名赞虞,次兄死后,父亲本打算让他顶替为嗣.但偏偏长兄又死,他成了家中的独苗,也就不可能再去别家另立门户了。也许,他的更名与此有关。

时敏系出高门,文采四照。未弱冠以祖恩荫,授尚宝司丞。天启年间升正卿,又迁太常寺少卿。明亡后,闭户不出,从此隔绝了仕途。然而,他的真正成就却表现在绘画方面。从小时候起,他就以黄公望为宗,拜董其昌为师,认真刻苦地钻研画技。在此期间,临摹了不少家藏的宋元名迹,虽多为模拟之作,但笔墨苍润松秀,颇有几分功力。经过几十年的磨砺。他的绘画水平越来越高,到晚年则达到了出神入化的境地。他成了一代画苑领袖,四面八方的画者纷纷赶来登门求教;他的画成了名贵的珍品,为天下人们所收藏。在他的众多弟子门徒当中,不乏卓越的人才,如王翚、吴历等,后来都成为著名的大画家。他的孙子王原祁,得祖父指授,成为画坛上的佼佼者。另外,他还有一个族侄,叫王鉴,与他砥砺学画,以董源、巨然为宗,画风沈雄古逸,在画界名望也颇高。故后人常把他和王鉴、王晕、王原祁合在一起,称为“清初四王”;再加吴历、恽寿平,亦称“清六家”。除善画外,他还兼工隶书,能诗文,著有《王烟客先生集》、《西庐画跋》等。

时敏共有九个儿子,其中六个是原配李氏所生,三个是继室徐氏所生。长子挺,明时官至中书舍人,尝奉使两浙,却馈遗,不宿官舍,不赴公宴。入清,闭门辞官,专事著述,所作古文脱绝蹊径,自成一家。晚年废目,使家童诵书,以听为文,口述使书之,名其稿为《不盲集》。卒年五十九,门人私谥文贞先生。次子揆力辞举荐,终不出仕。卒年七十一。三子撰,继伯父之后,为鸣虞嗣子。性温厚,工诗,善书法及丹青。卒时八十七。其文采年寿,悉肖其父。四子持,为贡生。卒年三十一。五子抃,太学生,为诗善乐府体,卒年七十五。六子扶,贡生,卒年四十七。七子摅,善诗文,为海内推重,著有《芦中集》。八子}炎,康熙间进士,授编修,累迁左春坊左赞、侍读学士,尝主顺天乡试,迂刑部尚书,拜文渊阁大学士,兼礼部尚书。卒年八十四。九子抑,曾任太原府同知,屡决疑狱,上官以为能,摄忻州事,尝破遗尸案,众以为神明。

王时敏多子多孙,家中人丁兴旺。他的九个儿子均有子嗣。多则四人,少则一人,合计十九人。这十九个孙子又各有后,总人数达四、五十人。在这诸多的孙辈、重孙辈中,不乏有成就者,有的做过高官,有的文名显赫,有的工于诗词,有的则擅长丹青,实可谓人才济济,英杰辈出。

资料来源:

①《三槐王氏通谱》卷十三。

②《太仓州志》。

王夫之

王夫之字而农,号薑斋,学者称船山先生,衡阳(今属湖南省)人。明清之际著名的学者、思想家。生于明万历四十七年(1619年),卒于清康熙三十一年(1692年),享年七十四岁。

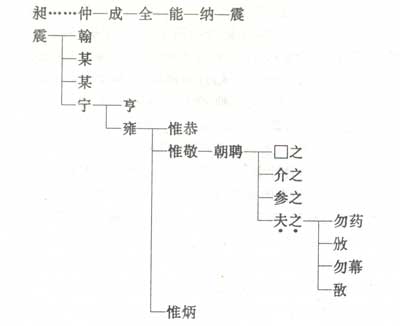

其世系如下:

其先世昶为太原王氏后裔,三国时魏南征将军,官至司空,封金陵侯。昶后裔仲,元末居高邮,从明太祖定天下。以功授山东青州左卫正干户。仲之子成,于永乐初由高邮迁衡阳,为衡阳派始迁祖。成之子全,全之子能,均嗣都尉,终于官,能之子纲,累官江西都使司、都指挥佥事。纲之子震,官至参将、骠骑将军,有四子:长子名翰;次子与三子名不详;四子名宁,始文默教子,改换门庭。宁有二了:长日亨,次日雍。雍号静峰,明隆庆四年(1570年)乡贡,初授武冈州学训,升江西南城县学谕,致仕。雍有三子:长曰惟恭,号次峰;次曰惟敬,号少峰;三曰惟炳,字太素。惟敬子朝聘,安逸生,一字修侯,有四子:长子三岁而殇,次日介之,三日参之,四日夫之。介之字石子,号石崖人士,谥为贞献先生。参之于弘光年间选贡未就,廷试遇乱,以疾卒。

夫之十四岁考中秀才,十六岁前遍读州学藏书,以年轻博学驰名乡里。明崇祯十五年(1642年)乡试,以春秋魁与兄介之同登乡榜中举人。清顺治五年(1648年)曾和友人管嗣裘举兵于衡阳,阻击清兵南下。失败后,出任南明桂王政权行人。其问因三劾内阁大学士王化澄结党营私,几陷大狱。后辞职还乡,展转于湘西山区,晚年隐居于衡阳石船山,著述凡四十年,计有经类二十三部,史类四部,子类十七部,集类三十三部,其中主要有《张子正蒙注》、《周易外传》、《读四书大全说》、《思问录内、外篇》、《尚书引义》、《黄书》、《噩梦》、《宋论》、《读通鉴论》等。夫之之学,涵淹六经,传注无遗,会通心理,继承发展了王充、张载的唯物论,把我国古代朴素唯物主义推向了高峰。他认为宇宙万物都是由“气”构成,以“气”变化日新的辩证性质,阐述世界一切事物存在发展的对立统一规律,在我国古代哲学史上占有重要地位。此外,还对两汉神学、魏晋玄学、隋唐佛学,进行了批判研究。在文学上善诗文,工词曲,论诗也多独到见解。

夫之有四子:长日勿药,次日敝,三日勿幕,四日敌。敌为康熙贡生。

资料来源:

①《清史稿》卷四八O《王夫之传》。

②《太原王氏通谱》卷二。

王 辇

王犟字石谷,号耕烟散人、乌目山人、清晖主人等,江苏常熟人。清朝画家。生于明思宗崇祯五年(1632年),卒于清圣祖康熙五十六年(1717年),享年八十六岁。

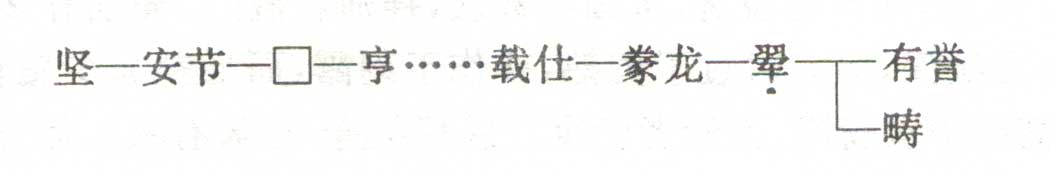

其世系如下:

晕之先祖,自王坚始,世居常熟。王坚于宋时尝知合州,因抵御金兵有功,升任宁远军节度使,封清水县开国伯,又迁左金吾卫上将军、湖北安抚使,兼知江陵府。后为贾似道所忌,出知和州,优郁而死,谥日忠壮。立庙,题额报忠。坚有五子,除长子安节外,其余四子均未留下名字。安节继其父志,为南宋间爱国将领。他在任浙西兵马副都监时,镇守平江,面对元军的大举进攻,坚持抵抗。两月后城破,他挥双剑率死士与敌巷战,终因臂伤被俘,不屈而死。安节有子,名未详;其孙名亨,性严正,通《春秋》左氏之学,明洪武中举秀才,授州部郎。后升任四川按察佥事,在当地大振风纪,蜀人称之为“王铁面”。会红苗破城,亨率戍卒以战,为贼所得,大骂不止,被刃三刀,不久卒于行台。

据谱载,王坚的子孙只传三代,至王亨便告终止,其后裔可查考者自王载仕起。载仕,即为王犟祖父,乃明朝庠生。晕之父,名豢龙,系载仕独子,以善画闻。

王晕受其父熏陶,童年时无其他嗜好,却入迷于绘画,常引荻画壁作山水,心游目想,尽古人秘奥,而以灵心运之。他的山水画见赏于当时的有名画家王鉴,被收为弟子。后来,又转师另一位名家王时敏,有机会临摹了不少宋元名迹,广泛吸收诸家技法,并与颇具才气的恽寿平一起切磋画艺。起初,恽寿平因擅长山水画而自负,但看了王罩的作品,自愧不如,便干脆改作写生以避之。翚学成功就,跻身于大家之列,内廷知其名,遂征召之,命其主绘《康熙南巡图》。此乃难为之举,况高手云集,故无人敢率先下笔。而王罩却艺高胆大,欣然领命,以奇特新颖的构思完成了全图的总体布局。该图画好之后,康熙帝亲自观览,赞不绝1:3,并下诏封赏授官,翚固辞不受。从此,他声名益著,求画者甚众,拜师者盈门。翚所作多为仿古,功力颇深,但有时过于圆熟,或伤于刻露,而丘壑尤少变化。晚年于简练中求苍浑,为论者所重。偶写花卉,秀隽有致。他有一批门徒弟子,其中以杨晋较为著名。由于这群师生画家在绘画风格上自成一体,故号为“虞山派”。

王晕在清初画坛上享有盛誉,他和王时敏、王鉴、王原祁被世人合称“清初四王”,再加上吴历、恽寿平,又称“清六家”。他在世八十六年,死后葬于虞山北麓,著名学者沈德潜为其撰写了墓志。

晕娶妻钱氏,生二子:长子有誉,为清朝邑庠生;次子畴,为清朝太学生。翠有孙五,知名者二:玖、大椿。其中,王玖传祖父衣钵,有画名。另据墓志称,晕还有曾孙八人,但名讳与事迹均未详。

资料来源:

①《宋史》卷三十八《王安节传》。

②《王氏零派通谱》卷三。

王士祯

王士祯字子真,一字贻上,号阮亭,别号渔洋山人,济南府新城县(县治在今山东省桓台县西)人,清初名臣、诗人。生于明崇祯七年(1634年),卒于清康熙五十年(1711年),享年七十八岁。

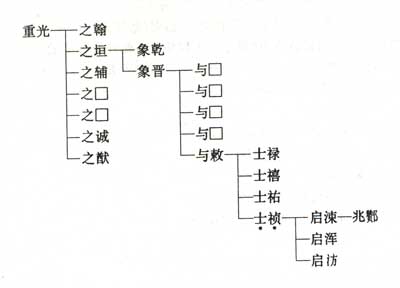

其世系如下:

士祯是三槐王氏之后。其父与敕,是祖父象晋第五子,字钦文,号匡卢,性孝谨,尤警慧。顺治初贡太学,诰封朝议大夫、国子监祭酒,赠通议大夫。与敕有四子:长日士禄,字子底,顺治壬辰进士,吏部稽勋司员外郎;次日士禧,字礼吉,官至州同知;三日士秸,字子侧,进士。弟兄四人皆工于诗。

士祯为与敕第四子,生有异禀。十六岁补诸生,十八岁举乡试第六名。顺治八年中会试,十五年殿试二甲,次年选扬州推官,十七年分校江南乡试。时户、刑两部侍郎驻江宁,谳海寇重案,士祯与善类力为保全,并清扬州积逋,雪高邮居烈妇冤。在扬五年,完大案八十三件。康熙三年注上上考,擢礼部主事,寻迁户部福建可郎中。康熙十…年典四川乡试,归丁母艰,服除,补户部四川司郎中。召对,改翰林院侍讲,转侍读,入直南书房,充《明史》纂修官。康熙十七年典顺天武乡试,二十三年迁少詹事,丁父艰,服阙,补原书官,累迁兵部督捕侍郎。康熙三十年主礼闱。三十七年晋都察院左都御史,又晋刑部尚书,平反庶狱,矢矜矢慎。卒,谥文简。

士祯为清代诗人。十五岁即作诗一卷,名《落笺集》。成年诗作有《带经堂集》、自选诗集有《渔洋山人精华录》,此外尚有笔记《居易录》、《池北偶谈》等。其论诗创神韵说,所谓“不著一字,尽得风流”。一时学者慕名而来,形成“神韵派”。

真州绝句

江干多是钓人居,柳陌菱塘一带疏;

好是日斜风定后,半江红树卖鲈鱼。

灞桥寄内

大华终南万里遥,西来无处不魂销;

闺中若问金钱人,秋雨秋风过灞桥。

送胡出芳孩赴长沙

青草湖边秋水长,黄陵庙口薯烟苍;

布帆安稳西风里。一路看山到岳阳。

题聊斋志异

姑妄言之妄听之,豆棚瓜架雨如丝;

料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。

士祯有子三:长子启涑,字清远,别号石琴山人,岁贡生,任在平教谕,性淡泊,不乐仕进,著有《西城别墅诗》等诗文。启涑有一子兆鄼,官至侯选光禄寺典簿,雍正八年协办濮州、范县赈务,釐弊剔奸,全活甚众。士祯次子启浑,字弈远,邑诸生,十七岁殇。士祯三子启防,岁贡生,文登县教谕侯选知县。

资料来源:

《三槐王氏通谱》卷六。

王原祁

王原祁字茂京,号麓台、石师道人,太仓(今属江苏)人。清初画家。生于明思宗帧十五年(1642年),卒于清圣祖康熙五十四年(1715年),享年七十四岁。

其世系如下:

原祁祖先属三槐王氏。祖父时敏,乃明末清初著名画家,擅画山水,兼工隶书,能诗文。伯父挺,是时敏的长子,性温厚,工诗,善,是时敏的次子,明末举乡荐,清顺治年间中进士,然四十年终未入仕。而志切民生,曾几次力请地方官减免苛税,兴修水利,在世间留下佳名。卒年七十一,葬镇洋县十九都六里桥,累赠资政大夫、户部左侍郎。

王揆有两个儿子,原祁为长兄,他的弟弟原博,字迪文,号潞亭,为州学生,康熙间曾做主事、掾事之类的小官,后戍肃州,凡七年,赎锾归里。于乾隆五年卒,寿八十五。

原祁于康熙年间举乡荐,又中进士,曾在任县当过县令,寻以行取擢刑科给事中。转礼科掌印,多称职。累升詹事府詹事、掌院学士,以文章翰墨结友。主知,常召入便殿,从容奏对,甚得嘉许,升为户部左侍郎。康熙五十四年卒于官,特赐全葬,墓在镇洋县五都。

由于受到前两代人的熏陶和影响,原祁幼时就喜爱画画,常作山水自娱。后得祖父传授指点,画艺日臻成熟,终于成为远近闻名的画家。曾入朝廷如意画馆作画并鉴定古画,充《佩文斋书画谱》纂辑官,参与绘《南巡图》、《万寿盛典》等。其画继承家法,学“元四家”,以黄公望为宗。喜用干笔焦墨,层层皴擦,用笔沉着,自称笔端有“金刚杵”。设色长于浅绛;其重彩之作,青、绿、朱、赭,相映鲜明,有独到之处。惟丘壑缺乏变化,但功力深厚。弟子颇多,自成一体,故有“娄东派”之称。与王时敏、王鉴、王晕合称“清初四王99 9再加上吴历、恽寿平,又称“清六家”。尚能诗文,著有《罨画集》、《雨窗漫笔》等。

原祁娶妻李氏,另有侧室沈氏,共生三子。长子,字孝征,号梅冶,官居广东巡抚;次子谔,字中贻,康熙举人;季子阁,字叔骞,号汶漪,以父荫授工部主事。

原祁的十个孙子,是同用“述”字取名的,他们分别叫:述浚、述湛、述淮、述汾、述洽、述献、述俭、述缙、述维、述素。其中,前五个乃王謩所生,中间两个乃王谔所生,后三个乃王訚所生。

资料来源:

《三槐王氏通谱》卷十三。

王鸣盛

王鸣盛字凤喈,号西庄,晚年自称西沚居士,太仓州嘉定县(今属江苏省)人,清代著名史学家、经济学家。生于康熙六十年(1722你),卒于嘉庆二年(1797年),享年七十六岁。

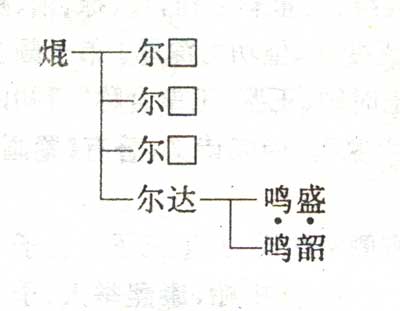

其世系如下:

鸣盛是三槐王氏后代。祖父焜,字大生,号卓人,康熙三十五年举人,授丹徒县教谕,卜居嘉定,为王氏“嘉定分支”始祖。乾隆间以孙鸣盛贵,被赠通议大夫。焜有四子,前三子名未详,第四子尔达,字通侯,号虚亭,清新阳学廪生,因子鸣盛贵,赠通议大夫。次子鸣韶字鹤溪,清新阳县学生,少而明敏,习古文,兼工诗画。

尔达长子鸣盛幼奇慧,四、五岁日识数百字。乾隆九年补诸生副贡,十二年江南乡试中举人,十九年会试成进士,殿试中一甲第二名,授翰林院编修。二十一年大考翰林第一,特擢侍读学士。二十四年充福建乡试正考官,升内阁学士,兼礼部侍郎。事竣还京,以滥用驿马被吏议,左迁光禄寺卿。二十八年回原籍为母奔丧,后迁居苏州,至嘉庆二年卒,不复出仕,励志治学三十年。

鸣盛一生著作颇富,经史子集无不通晓。自诩其成就不亚于明代文学家王世贞的《弇州山人四部稿》:“我于经有《尚书后案》,于史有《十七史商榷》,于子有《蛾术编》,于集有诗文,以敌《弇州四部》其庶几乎?”其治史讲究真实,致力于校勘本文,改正伪文,添补脱文,删去衍文,核实事迹;详述舆地、职官、典章制度,剖析异同,搜求根据,证实错误,皆对事不对人。其史学代表作《十七史商榷》百卷中,计《史记》六卷、《后汉书》二十卷、《后汉书》十卷、《三国志》四卷、《晋书》十卷、《南史》(合宋、齐、梁、陈书)十二卷、《北史》(合魏、齐、周、隋书)四卷、《新·旧唐书》二十四卷、《新·IEIZ代史》六卷,计九十八卷,加上论史字义例概略《缀论》二卷,共百卷,包括史书十九部。在史料鉴别、辑佚、整理方面有独到处,为清代史学名著。

鸣盛发愤重治汉学。他认为汉人应墨守汉人家法,但汉儒内部的今文与古文、郑学与王学等等的纷争长期不休。汉代积儒经典必崇一家,及自唐贞观以后,由于《五经定本》的颁行,经书文字的统一,经学也统于一尊,各派之争销声匿迹。唐代注疏《五经正义》等,墨守注文,为严格的汉学系统。从郑玄以后,经学就不是纯粹的汉学了。到宋代王安石用自己训释的《诗》、《书》、《周礼》三经新义,取代唐朝用诗赋的明经取士方法后,先儒的传注一概废而不用,汉学消亡。鸣盛治汉学,尤重郑氏之说。通过正文学、辨音读、释古训、通传注、辑逸文,遍览群书,广采博集,力求全面发现郑学之真意旨,终成《尚书后案》三十卷。其材料丰富、考订翔实,为后人阅读《尚书》提供了方便条件。

《蛾术编》为鸣盛晚年编成的一部综合性学术笔记。以考证经义、史地、小学为主,旁及人物、制度、名物、诗文,与宋洪迈的《容斋随笔》、王应麟的《困学纪》齐名。他言而有证、不尚空谈的严肃治学态度与精神,堪为后人楷模。

①《清史稿》卷四八四八一《王鸣盛传》。

②《三槐王氏通谱》卷二。

王念孙

王念孙字怀祖,号石曜,扬州府高邮州(今江苏省高邮县)人。清代著名的音韵训诂学家。生于乾隆九年(1744年),卒于道光十二年(1832年),享年八十九岁。

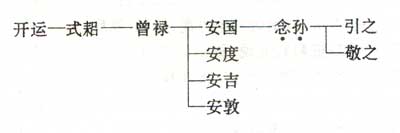

其世系如下:

念孙先祖为太原王氏,后迁高邮。高祖开运,治《尚书》有声于州学。曾祖式耜,为康熙副贡生,通五经,淡予仕进,以教书为业。祖父曾禄,贡生,有子四:长日安国,次日安度,三日安吉,四日安敦。安国字书城,号春圃,康熙五十六年举人,雍正二年会元,殿试第二名,授编修,充《一统志》、《八旗志》书馆纂修十年,典试福建。后迁司业、侍讲,官至乾隆吏部尚书,谥文肃。

念孙为安国独子,自幼随父常居北京,以著名学者戴震为师,学习儒家经典,故八岁即读毕《十三经》,旁涉史鉴。十四岁扶榇南归,服阙,补州庠生。乾隆三十年(1765年)高宗南巡,念孙以大臣子迎銮献颂册,钦赐举人。乾隆四十年(1775年)中进士,选翰林院庶吉士,散馆,改工部主事,累迁郎中,擢陕西道御史,转吏科给事中。嘉庆四年(1799年),仁宗亲政,奉旨巡淮安漕、济宁漕,尽汰陋规,寻授永定河道,积弊一清,吏治民瘼悉以闻。六年,永定河涨溢,夺职留办河间漫工,工竣,赏主事衔。后奉旨署山东运河道,任职六年后复调永定河道。后因永定河复涨溢,上疏引罪,得旨以六品休。道光五年赏四品衔。

念孙生平笃守经训,贡献非凡。已刊刻于世的有《广雅疏证》二十二卷、《校正广雅音》十卷、《文雅疏证补正》、《读书杂志》八十二卷等十八种,未刊丛稿一箱,被罗振玉1922年购得后,从中整理出《积大》、《方言疏证》和《古韵谱》三种,刊入1925年出版的《高邮王氏遗书》。其余未定稿十余种,被王国维清理后载《观堂林集》卷八《高邮王怀祖先生训诂音韵书稿叙录》。

念孙主要学术成就在音韵训诂方面。梁启超曾将其“就古音以求古义”的治学方法,概括为六个方面:注意(发现研究的地方)、虚己(忠实研究客观资料)、立说(提出研究目标)、搜证(广泛搜集证据)、断案(作出恰当判断)、推许(将其判断结论推广运用),从而使其考据之功达到了当时的最高峰,《广雅疏证》即是其代表作。三国时张揖所撰《广雅》内容庞杂、错误颇多。念孙日疏三字,坚持十年,共改正错字五百七十八个、脱漏字四百九十一个、衍字三十九个、前后错乱一百三十二处、正文误入内音的十九处、内音误入正文的五十七处,基本恢复了《广雅》本来面貌。

念孙的校书成就是与其子引之的协力研究分不开的。引之为念孙长子,字伯申,号曼卿,乾隆六十年举人,嘉庆四年一甲进士,殿试一甲第三,授编修。大考一等,擢侍讲,累官礼部尚书。父亡归,服阙,署工部尚书。应顺天乡试,下第归,急究音韵文字训诂之学,越四年,著有《经传释词》、《经义述文》等。念孙父子运用“内证”(求证于本书内容的文字、训诂、语法、结构、体例等矛盾处)和“外证”(广泛引用本书以外的文字或实物,以订正席科学方法,集中精力校订儒家经典及周秦诸子,把群经中的“衍文”、“形讹”、“上下相因而误”和“后人改注疏文”等,进行了总结,并列举出各种错误的成因,对校勘学作出了卓越贡献。

资料来源:

①《清史稿》卷四八一《王念孙传》。

②《王氏零派通谱》卷四。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村