《太原王氏》(连载15)

隋唐五代

王 珪

王珪字叔玠,太原祁人。唐初大臣。生于北齐后主武平二年(571年),卒于唐太宗贞观十三年(639年),享年六十九岁。

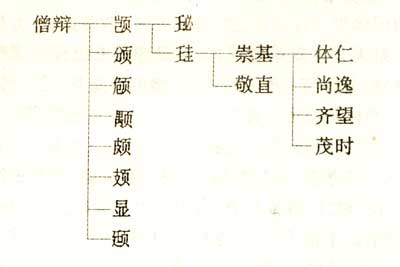

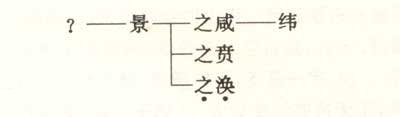

其世系如下:

王珪是僧辩之孙。王珪父岂页,乃僧辩之长子,梁承立初,历官至侍中。初僧辩平建业,遣陈武帝守京口,都无备防。岂页屡以为言,僧辩不听,竟及于祸。西魏克江陵,岂页随王琳入齐,为竟陵郡守。齐遣琳镇寿春,将图江左。陈既平淮南,杀琳。岂页闻之,乃出郡城南,登高号哭,一恸而绝。岂页妻李氏,赠陇西郡君,有二子:长子王珌,字仲佩,早逝,其妻柳氏守节,遗儿名闵。次子即王琏。

王硅性沈淡,志量隐正,恬于所遇,交不苟合。隋开皇十三年,召入秘书内省,为太常治礼郎。会季父颁坐诛,亡命南山十余载。唐高祖入关,李纳荐署世子府谘议参军。建成为皇太子,迁中允,礼遇良厚。后以连其阴谋事,流于隽州。建成伏诛,太宗召为谏议大夫,封永宁县男,再迁侍中,进封郡公。后坐漏禁近语,除同州刺史。不久帝念名臣,又召拜礼部尚书,兼魏王泰师。王尝问何以为忠孝,对日:“今帝,王之君,事思尽忠;又兼王之父,对当尽孝。忠孝可以立身,可以成名。”王问愿闻所习,对日:“为善最乐,愿王志之。”太宗闻之喜日:“我儿可以无过矣!”

琏少时孤且贫,人或馈遗,初不辞谢,及贵则厚报之。其人已亡,必赈赡其妻子。兄长早逝,硅则事寡嫂尽礼,抚孤侄恩义极隆。宗姻困匮者,亦多所问恤。子敬直,尚南平公主。当时凡公主下嫁,以出帝胄,未尝奉行见舅姑礼。及硅,日:“今上循法度,我当受公主谒,非以荣身,实昭国体也。”自后公主尚有舅姑者,皆备妇礼。贞观十三年,硅病重,太宗遣公主就第省视,又遣民部尚书唐俭增损药膳。及卒,帝素服哭别,并诏魏王率百官临祭。赠吏部尚书,谥日懿。

王琏之妻杜氏,乃杜工部甫之曾祖姑。后来杜甫在送重表蛭王砅使南海诗中,有“我之曾祖姑,尔之高祖母”之句,即为佐证。王珪夫妇有两个儿子,大的叫崇基,小的叫敬直。崇基袭父爵,官至主簿员外郎;敬直为驸马都尉,封南城县男,后因与太子承乾交结而得罪,徙于岭外。王建的四个孙子,系崇基所生:长孙名体仁,为散大夫;次孙名尚逸,为定州长史;三孙名齐望,为通州刺史;四孙名茂时,未仕。在重孙辈中,则有齐望之子旭,茂时之子光大、焘。另按谱记,王琏还有五世孙一人,六世孙一人,后裔一人。

资料来源:

①《旧唐书》卷七十《王琏传》。

②《太原王氏通谱》卷四。

王 通

王通,字仲淹,河东龙门(今山西省万荣县)人。隋代著名的儒学理论家。生于北周大象二年(580年),卒年隋大业十三年(617年)享年三十八岁。

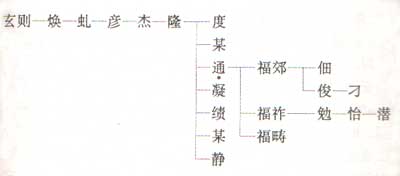

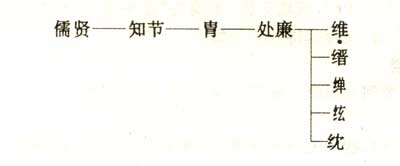

其世系如下:

王通的先辈为太原祁人,西晋末永嘉年间因晋室丧乱迁往南方。六世祖王玄则仕宋,历太仆、国子博士,曾作《时变论》六篇,言化俗推移之理。五世祖王焕,为江州刺史,曾著《五经决录》五篇,言圣贤制述之意。四世祖王虬,在萧道成代宋后,于建元年间奔至北魏,任并州刺史,始家河汾,称为晋阳穆公,曾著《政大论》八篇,言帝王之道。三世祖王彦,仕至同州刺史,因悲永安惨案(胡太后杀明帝,尔朱荣沉胡太后与幼帝钊于河,杀王公、官民二千余人),退居龙门,曾著《政小论》八篇,言王霸之业。祖王杰(一作王一),官济州刺史,谥日安康献公,受田于龙门,始定居下来,曾作《皇极谠义》九篇,言三才之去就,并有龙门禹庙碑传世。父王隆,字伯高,隋开皇初,以国子博士待诏云龙门,曾向隋文帝奏《兴衰要论》七篇,言六代之得失,帝称善。后出为武阳郡昌乐县(今河南南乐县)令,再迁忻州铜川县(今山西忻县西)令。秩满退归。

王通的兄弟,据记载当有七人:王度、兄某、王通、王凝、王绩、弟某、王静。王度初仕隋为御史,兼著作郎,又出兼陕州芮城县(今山西芮城县)令。王凝字叔恬,唐贞观初出仕为监察御史,后黜为姑苏令,不久解印回乡。贞观十九年再次起用为洛州录事,后仕至太原县令。王绩字无功,另有传。王静曾任唐高祖千牛卫。

王通出生在世宦兼儒学家庭,从小受儒学熏染,少年聪慧,十八岁时有四方之志,外出游历问学,“不解衣者六岁”。不久中秀才高第,仁寿三年(603年)西游长安,见隋文帝,奏太平十二策,尊王道,推霸略,稽今验吉,文帝大悦。但下其议于公卿,公卿皆不悦,故未能见用。此后王通任蜀郡司户书佐、蜀王侍读。大业末弃官回乡,路过长安,游太乐,见再仕无望,作“东征之歌”而归。歌日:“我思国家兮,远游京畿。忽逢帝王兮,隆礼布衣。遂怀古人之心兮,将兴太平之基。时异事变兮,志乖愿违。吁嗟道之不行兮,垂翅东归。”

王通回乡后,著书立说,聚徒讲学,传授王道之业。他用了八、九年时间完成巨著《续六经》,书中阐述了他对天人关系与帝王之道的看法。在著书的同时,于家乡白牛溪讲学,并以孔子自称,发誓重振儒学。在此期间,朝廷多次征召,如大业十年召署蜀郡司户,十一年以著作郎国子博士征,均不就。卒后,门人私谥日“文中子”。

王通一生以明王道为己任,希望重兴孔子之学,重振孔子之业,提出了许多很有价值的思想和主张。被后人称为隋唐时期儒学复兴的先驱。王通后人将王通讲学与学生、朋友的对话记录整理为《文中子中说》一书,流传至今。

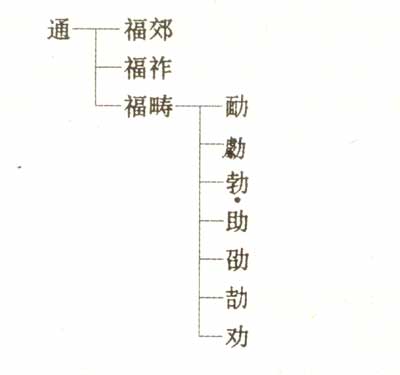

王通有三子:福郊、福祚、福睛。福郊一作福奖。福奖二子:佃、俊。俊子刁,隐居龙门山得道。福祚官蔡州上蔡主簿。子王勉,举进士,征贤良,皆上第,仕至河中府宝鼎县令。王勉子王怡,为渝州司户参军。王怡子王潜,为扬州天长县丞,赠尚书吏部郎中。王潜第五子王质,仕至宣歙池等州都团练观察处置使、宣州刺史兼御史中丞,赠散骑常侍。福睛历任太常博士,雍州司功,交趾、六合二县令,为齐州长史。

资料来源;

①《文中子中说》。

②尹协理:《王通论》。

③《太原王氏通谱》卷三。

王 绩

王绩字无功,尝居皋,号东皋子,龙门人。唐朝文学家。生于隋唐文帝开皇五年(585年),卒于唐太宗贞观十八年(644年),享年六十岁。

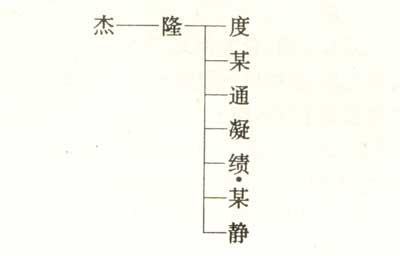

其世系如下:

王绩是王通之弟,其父隆,字伯高,幽识远悟,非礼不动,传先生之业,所在教授门徒常千余人。隋开皇初,以国子博士待诏云龙门,承诏著《兴衰要论》七篇。每奏,帝称善。出为昌乐令,迁猗氏、铜川,所治著称。秩满退邽,遂不仕。墓在山西万荣县。王绩之母,教子有方。遭时丧乱,尝藏次子通之书于筐笋,东西南北未离身。唐武德四年,天下大定,返于故居,又以书授通弟凝。她一共生了七个儿子:长子王度,隋大业九年以御史出兼芮城令。次子某。三子王通。四子凝,仕隋为著作郎,曾任监察御史,为权贵所恶,黜为姑苏令,又为太原令,撰《隋书》未成即去世。五子绩。六子名未详。七子静。在上述七兄弟当中,王通是大学者,王绩是大文豪,可谓佼佼者。

王绩性简放恬淡,不喜拘束。隋大业中,举孝悌廉洁,授秘书省正字。后出任为六合县丞,日惟耽酒,不问政事。及逢世乱,乃还乡里,积黍制酒,放诞不拘。高祖武德初年,待诏门下省,依旧制,予酒三升。同俦或问待诏乐趣何在,答日:“有良酿足恋。”侍中陈叔达闻之,日予一斗,时称“斗酒学士”。贞观初年,因疴罢归。时有太乐署史焦革者,家善酿酒,绩不惜卑躬求为丞,革死又弃职去。其饮至五斗不乱,尝著《五斗先生传》及《醉乡记》。初兄凝撰《隋书》未就死,绩续余功,亦不能成,贞观十八年卒。临终自克死日,遗命薄葬,并自志其墓。

王绩思想倾向于道家,嘲讽周、孔礼教。其诗多以酒为题材,盛赞嵇康、阮籍;又以田园闶适情趣为内容,歌颂陶潜,表现尉现实之不满,亦流露颓放消极情绪。语言平淡自然,风格清新朴素,能突破宫廷诗束缚。观其《过酒家》、《野望》、《田家》等诗,知其为阮籍、陶潜流亚。及发“网罗在天我将安”之语,明哲保身,公之谓欤。原有集,已散佚。后人辑有《王无功集》,一名《东皋子集》。其作品如:

过酒家

此日长昏饮,非关养性灵。眼看人尽醉,何忍独为醒。

野望

东皋薄暮望,链倚欲何依。树树皆秋色,山山惟落晖。牧童驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

秋夜喜遇王处士

北场芸藿罢,东皋刈黍归。相逢秋月满,更值夜萤飞。

田家

家住箕山下,门枕颍川滨。不知今有汉,惟言昔避秦。琴伴前庭月,酒劝后园春。自得中林士,何忝上皇人。

据谱载,王绩无后裔。与他有血缘关系的后人,见有其兄王通、王凝的子孙。在这些侄子、侄孙中,值得一提的是王通次子福畴的第三个儿子王勃。作为侄孙辈,王勃于王绩去世六年之后出生,他虽然只活了二十六岁,却以诗文扬名天下。他和他的叔祖一道,在华夏文学发展的史册上留下了光荣的一页。

资料来源:

①《旧唐书》卷一九二《王绩传》。

②《太原王氏通谱》卷三。

王勃

王勃字子安,龙门人。唐朝文学家。生于唐高宗永徽元年(650年),卒于唐高宗仪凤元年(676年),享年二十六岁。一说卒年二十九。

其世系如下:

王勃是王通之孙。通三子:长子福郊,未仕;次子福祚,曾任蔡州上蔡主簿;三子福畴,即王勃的父亲,历官雍州司户参军、交趾令,嗣圣时卒于泽州长史任上,王勃兄弟七人他排行第三。长兄勔,为泾州刺史;次兄勋,为弘文馆学士,兼知天官侍郎;大弟助,为监察御史;二弟劭,未仕;三弟劫,以文显名,但早逝;四弟劝,亦有文名。万岁通天二年,王勮因綦连耀谋反案受到牵连,与其兄王勐、弟王助并获罪受诛。在兄弟七人当中,除王勃之外,其余皆有后代。

勃六岁尚文辞,九岁能指颜师古汉书注之得失。唐高宗麟德初,十四岁应举及第,受朝散郎而年尚未冠。及李贤为沛王,闻其名,召为王府修撰,甚爱重之。时诸王斗鸡,互有胜负,勃戏为文檄英王鸡,高宗览之,怒斥出府。久之,补虢州参军,因坐杀官奴当诛,会赦除名。其父亦受连累,贬交趾。上元二年,往交趾省父,渡海溺水,受惊而死。当时年仅二十九岁。

王勃才气横溢,文思出众,在当时颇有名声。初祖通续古尚书,共作百二十篇,起汉尽晋。后亡其序,有录无书者十篇。勃另著廿五篇补足之,可见其功力。乾封初,上游东岳,及重修乾元殿颂,极蒙赞许。又道出锺陵,为阎都督即席作《滕王阁序》,为文瑰丽飘逸,人叹为天才。序末押诗云:滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云,朱帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江空自流。传云,勃属文先磨墨数升,酣饮引被卧,及寐寤,援笔成篇,不易一字,时人谓之“腹稿”。他与杨炯、卢照邻、骆宾王四人,皆以文词齐名天下,并称“王杨卢骆”,亦称“初唐四杰”。

在文学创作上,王勃力图改变当时“争构纤微,竟为雕刻”的诗风,其诗偏于描写个人生活,亦有少数抒发政治感慨,隐寓对豪门世族不满之作,风格虽未尽摆脱六朝排偶华艳余风,但已向清新、质朴方向发展。所作骈文,音律谐和,对仗精切,句式齐整,脍炙人口的名篇《滕王阁序》即为代表作品。原有集,已散佚。明人辑有《王子安集》,从中可见王勃留给后人的一份珍贵遗产。其作品如:

送杜少府之任蜀州

城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。

咏风

肃肃凉风生,加我林壑清。驱烟寻涧户,卷雾出山楹。去来固无迹,动息如有情。日落山水静,为君起松声。

江亭月夜送别二首

江送巴南水,山横塞北云。津亭秋月夜,谁见泣离群?

乱烟笼碧砌,飞月向南端。寂寞离亭掩,江山此夜寒。

资料来源:

①《旧唐书》卷一九O《王勃传》。

②《太原王氏通谱》卷三。

王之涣

王之涣字季陵,晋阳(今山西太原市)人。唐朝诗人。生于唐武后垂拱四年(688年),卒于唐玄宗天宝元年(742年),享年五十六岁。

其世系如下:

之涣的祖先世居晋阳,但谱书上关于他们的记载却残缺不全。其父以上几代均无稽可查。也许正是由于这一缘故,该家族才被列入零支。尽管如此,《王氏零派通谱》仍将之归于“山西太原府·祁县世系”,至于他后来安家至降郡(今山西绛县),不过是居住地的变动而已。

之涣的父亲王景,官司门员外郎、莱州刺史。他有三个儿子,长子之咸、次子之贲和季子之涣,皆有才华,善属文,其中以之涣最为出名。

之涣虽饱学诗书,然仕途不济。开元初,当他二十五、六岁时,才混上了一官半职,任冀州衡水县主簿。后被人诬陷,弃官去。至晚年复任文安郡文安县尉。其为人豪放不羁,常击剑悲歌,以泄心曲。其诗韵律生动,多被当时乐工制曲歌唱,名诵一时。与王昌龄、高适等甚善,常相唱和。一日共诣旗亭,有梨园伶官数十人会饮,三人拥炉以观。俄有妙妓四人奏乐,皆当时名作。三人私相语日:吾辈各擅诗名,未分高下,今诸伶所讴,以诗多者为优。初讴昌龄诗,次讴适诗,又次复讴昌龄诗。之涣指诸群妓中最佳者日:“此子所唱,如非我诗,当终生避席矣!”俟发讴,果为“黄河直上”诗,因大谑笑。诸伶诣问,乃告之,争相之拜筵席间。清代王渔洋谓唐代压卷绝诗,为王维渭城、李白白帝、王昌龄奉帚平明、王之涣黄河直上,洵属不诬。其诗如下:

凉州词

黄河直上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

之涣最善边塞诗,留下的诗篇虽寥寥无几,但七绝《凉州词》和五绝《登鹳雀楼》悲凉壮阔,沉雄无比,不愧为“佳乎乐章,布在人口”之名作。《全唐诗》录存其诗六首。如:

登鹳雀楼

白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

宴词

长堤春水绿悠悠,畎入漳河一道流。莫听声声催去棹,桃溪浅处不胜舟。

在王氏三兄弟中,之贲、之涣均无后,只有之咸生一子,日纬。王纬字文卿,初任长安尉、御史郎官、检校司封郎中等职,累迁御史中丞、给事中、御史大夫,官至检校工部尚书。卒年七十一,赠太子太保。

资料来源:

①《王氏零派通谱》卷十八。

王 维

王维字摩诘,太原祁(今山西祁县东南)人。唐朝文学家、画家。生于唐武后大足元年(701年),卒于唐肃宗上元二年(761年),享年六十一岁。另说,他的生卒年代为武后圣历元年(698年)至肃宗乾元二年(759年)。

其世系如下:

关于王维的籍贯世系,据《王氏箸定三房》和《旧唐书·王维传》、《新唐书·王缙传》中所载,称维之祖先本太原祁人,至父处廉,徙家于蒲,遂为河东人,故属河东王氏,亦即太原王氏。另据维之先祖王卓碑文,称维等归猗氏房,应属太原王氏和琅琊王氏之外的别派,故收入《别派王氏通谱》内。然而,明代的《王谢谱系》序言中,又称太原王氏可分为正派、支派、别派三个派系,并未隔断太原王氏与别派王氏之间的兼容关系,这便从另一角度证明了别派王氏的一部分,很有可能是从原先太原王氏中分离出去,迁徙他处的,其居住地的变化,并不会改变其籍贯世系。依上述,则可大致判定王维家族系属太原王氏,太原祁县应为其祖籍,而蒲州则为其里贯。

维高祖王儒贤,乃王卓十二世孙,为赵州司马。曾祖王知节,为扬州司马。祖父王胄,为协律郎。以上三代均是单传,至维父王处廉,方才得以改变。处廉,终汾州司马。其妻崔氏,共生五个儿子和一个女儿。王维排行老大,是长子。次子王缙,历官侍御史、武部员外郎、太原少尹、兵部侍郎,广德二年拜黄门侍郎同中书门下平章事,爵太原县开国伯,大历初封齐国公。三子王缂,为江陵少尹。四子王缠,未供职。五子王统,曾任祠部员外郎、司勋郎中及太常少卿等职。关于王维兄弟的后代,本传和通谱中均缺记载,不详。

王维少有才名,“九岁知属辞”,十五岁时和大弟王缙游历于两都,以其学识和艺技,受到上层社会的赏识与器重。唐玄宗开元九年,维进士及第,初入仕途,在朝廷担任太乐丞,掌管宫中舞乐之事。因伶人舞黄狮子,触犯禁规,不久被贬出京城,到济州当了一名司仓参军。后得贤相张九龄提携,重回京城,任右拾遗,累迁至给事中。其间曾以监察御史的身份奉使出塞,在河西节度使幕中。天宝十五载,安禄山陷长安,为其所执,被迫任伪职。乱平之后,因尝写《凝碧池》诗而减罪,责授太子中允,加集贤殿学士,再迁为中书舍人。乾元中,转尚书右丞。此即他生前最后所任之职,故世称“王右丞”。上元二年辛丑七月卒,赠秘书监,葬于蓝田县鹿原寺西。

维博学多艺,以诗名盛于开元天宝间。他早年向往开明政治,奋发进取,写过一些具有积极意义的政治讽谏诗和边塞诗,如《济上四贤咏》、《老将行》、《观猎》、《使至塞上》、《少年行》诸作,风格雄浑,气象开阔,不乏建功立业的豪气和批判现实的锋芒。晚年退居蓝田辋,过着亦官亦隐的优游生活,尤笃志奉佛,故作品大多抒写隐居的闲情逸致,意境清幽,语多禅理,超然浑化,往往流露出对现实的冷漠。有《辋川诗集》遗世。其诗歌艺术上极见功力,体物精细,状写传神,以描写自然风光著称,是盛唐山水田园诗派的主要代表。名作有《渭川田家》、《山居秋暝》、《终南别业》、《华岳》等。

又兼通音乐,善绘画,擅长破墨山水及松石,笔迹雄壮,似吴道子,始用皴法和渲染,布置重深,尤工平远之景。曾绘《辋川图》,山谷郁盘,云水飞动。亦擅人物、肖像、丛竹,有《孟浩然像》和《盂浩然马上吟诗图》等。明董其昌推他为“南宗绘画之祖”,并言文人画自王右丞始。存世的《雪溪图》、《写济南伏生像》相传是他的画迹。更为难能可贵之处在于,他凭借自己多方面的艺术才能,破门类藩蓠之阻隔,熔诗、画、乐之理于一炉,为增强文学与其他艺术之间的相互联系和配合做出了积极贡献,使其作品达到了画意与诗情相统一,场景和气氛相和谐,色彩和音调相融合的艺术高度。故北宋苏轼称之为“诗中有画,画中有诗”。传世之作有《王右丞集》。其作品如:

渭川田家

斜光照墟落,穷巷牛羊归。野老念牧童,倚杖候荆扉,雉锥麦苗秀,蚕眠桑叶稀。田夫荷锄至,相见语依依。即此羡闲逸,怅然吟《式微》。

山居秋瞑

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

终南山

太乙近天都,连山接海隅。白云回望合,青霭入看无。分野中峰变,阴晴众壑珠。欲投人处宿,隔水问樵夫。

观猎

风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。

忽过新丰市,还归细柳营。回看射雕处,千里暮云平。

使至塞上

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁落胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

相思

红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思。

九月九日忆山东兄弟

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

送元二使安西

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

王维有妻,早卒。从此未再娶,孤居三十年。这也许就是他没有留下后代的原因。

资料来源;

①《旧唐书》卷一九o《王维传》。

②《别派王氏通谱》卷七。

王审知

王审知字信通,光州固始(今属河南省)人。唐末五代时闽国的开国之君。生于唐懿宗咸通元年(860年),卒于后唐庄宗同光三年(925年),享年六十六岁。

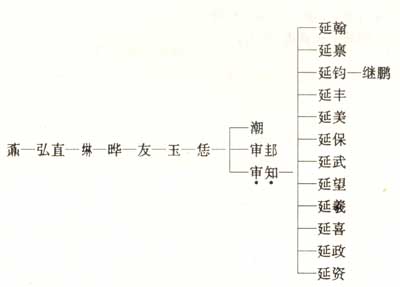

其世系如下:

王审知是王褒的后代。褒四世孙晔,字德明,贞元中守定城宰,迁家于光州固始,赠尚书左仆射。哗子友,赠左仆射,光禄寺卿。友子玉,字蕴玉,赠秘书少监,累赠司空。玉子恁,字以诚,赠光州刺史,累赠太师。恁三子:长子名潮,次子名审酆,三子即审知。

王审知靠唐末黄巢起义后的动乱时机起家。当时光州屠夫王绪聚众起兵,攻占固始。王潮时任固始县佐史,王氏兄弟三人才气出名,当地人称“王家三龙”。王绪为站稳脚根,取得固始人的拥护,便任命王潮为军正,而后率军南下。由于王绪多疑猜忌,诛杀部将,引起部属不满,遂于唐僖宗光启元年(885年)被部将擒缚后自杀。王潮凭其才望,被推举为首领。因他治军有方,很快得到泉州人张延鲁、福州观察使陈岩的赏识,并于光启二年、景福二年先后率军占领了泉州、福州二地。唐帝任王潮为福州观察使,王审知为辅佐。王审知遂将在泉州时实施过的招抚离散、均赋缮兵等办法推广于全闽,民心大悦,使全闽出现统一升平的新局面。乾宁四年(897年),王潮病重,舍亲子而任命审知继为威武军节度使。同年王潮死,审知袭职,唐帝又加他同中书门下平章事、检校太保,封琅琊王。后梁开平三年(909年)四月,朱全忠又加拜王审知为中书令,并册封为闽王,此即“开闽王”之由来。当时中原群雄割据,王审知尊奉中原王朝为王朔,支持统一,深得民心。在他执政期间,自奉俭约,与民休息,劝农教织,轻徭薄赋,兴办义学,修筑道路,访求民隐,兴利除弊,极大地促进了福建社会经济的发展。

在经济方面,王审知审时度势,因地制宜,不仅注重发展农业经济,而且广招海外商贾,发展对外贸易,致使泉州、福州两港一跃而为五代时期对外贸易的主要港口。

在军事方面,王审知开创了统一全闽的新局面,尽管他并不是从中原入闽的第一人,但却由于他“功肇闽祖”而被尊为“开闽第一”。因为在他之前,无论战国时越王勾践的七世孙无诸在闽建国,还是唐朝的陈元光、陈渊经营福建,均属偏安一隅的割据政权,皆未统一八闽之地。

在文化方面,王审知招贤纳士,广揽人才,业绩卓著。当时福建尚属荒服初辟之地,民多目不识丁,文化十分落后。他任进士翁承赞为相。首先在四门广设学校,招纳文士,一时文风大振。其次创办鳌山书院,按期亲临书院,论才授职,培育人才。第三是设立招贤院,广招中原名士,短短时间内,黄滔、韩渥、李洵、徐寅、王涤等数十位名士相继避乱而来,致使八闽文学之盛,为十国之冠。

由于王审知治闽期间,在军事、政治、经济、文化诸方面都有重大贡献,所以被推崇为福建开闽王氏的开族始祖。在他死后,其子孙先后称帝,并追认他为开国之君。

王审知病逝后,长子王延翰继立。同光四年(926年),庄宗授延翰威武军节度使。天成元年(926年)冬十月,延翰自称大闽国王。后被其弟泉州刺史延钧和建州刺史延禀执杀。天成二年(927年)五月,唐明宗以延钧为本道节度使,守中书令,封琅琊王。长兴三年(931年)夏四月,延禀闻延钧有疾,遂率军袭福州,结果反被延钧执杀。次年,延钧即帝位,改元龙启,国号大闽,并追谥王审知为昭武孝皇帝,庙号太祖。龙启三年(935年),皇城使李仿执杀王瞬(即延钧),谥日惠皇帝,庙号太宗。其子王继鹏立,更名王昶,建元通文。通文四年(939年),控鹤都将连重遇率士纵火焚南宫,王昶出走。重遇迎延羲而立之。王延羲称帝后,更名曦,遣使朝贡于晋,改元永隆。其弟延政为建州节度使,封富沙王。延政以曦无道,乃以建州建国,改元天德。天德二年(944年),王曦出游,醉归,被连重遇遣壮士杀之。接着,连重遇又对王氏家族进行大屠杀,凡在福州者,无论少长皆杀之。然后拥立朱文进。不久,王氏家族在泉州、漳州、汀州先后得势。连重遇见势不妙,又将朱文进执而杀之,传首建州以自归。福州裨将林仁翰又杀连重遇,并把王延政迎回福州。其时,南唐李霹}闻闽乱,乘机发兵攻之。延政建立的殷政权遂亡。但延政后裔,遍布东南沿海及海外各地。

资料来源:

①《新五代史》卷六十八《闽世家第八》。

②《开闽忠懿王氏族谱》。

③《谱牒学研究》第二辑,张海瀛:福建《忠懿王氏族谱介绍》。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村