新城古镇·诗宗王渔洋故里

原标题:新城古镇 藏着深闺里的故事 2012-12-13 11:31:34 来源: 新疆日报 新城王渔洋纪念馆

新城四世宫保坊

新城王家忠勤祠内景

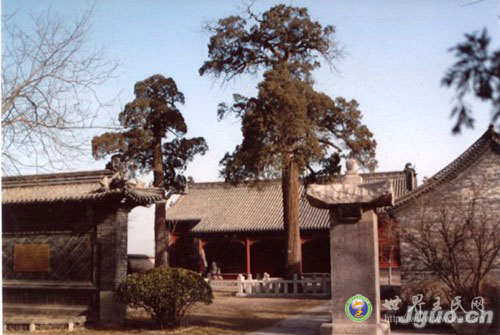

新城王家忠勤祠外景

透过铁门看王渔洋故居

在淄博桓台的新城古镇,一代诗宗王渔洋的名号,显赫于明清两代的王氏家族,在当地可谓无人不知、无人不晓,虽然那都早已成为历史,但是人们依然时常讲述着他们的故事。当然,除了王渔洋与王氏家族,作为古镇的新城,自然也出现过其他同样耀眼的历史名人,他们都是新城的历史名片。若说风景,这里的山河并不是最美的;若说传奇人物,这里的名人也并不是最突出的;若说知名度,这里更是很少有人知道……但是,一个古镇有没有魅力,更多的在于你是否有一双慧眼,能发觉这座养在深闺的古镇,所留下的故人、故居、故事……

王家忠勤祠

从淄博张田路桓台县新城镇下车左转到忠勤祠不过百米。

从车来车往的繁华都市到寂静的王渔洋纪念馆不过百米。

繁荣与富强,衰落与颓败,更替交融,不过百米。“迈过这条路,进入忠勤祠,那里就和一切烦躁绝缘。”路边小商店老板话里有诗,“那是一块净土,可以净化心灵。”

王渔洋从26岁开始为官,累官至刑部尚书,是著名的清官廉吏。他从政之余勤于著述,一生著述36种560多卷。独创诗论“神韵”说,主盟诗坛半个世纪之久。被誉为“一代诗宗”、“文坛领袖”。出生于书香门第、官宦之家,先祖王贵于元朝末年,从青州诸城迁至桓台新城。四世祖王重光是第一个进士,王渔洋是第八世。从王重光到王渔洋,历代冠缨不绝,科甲蝉联,先后出进士31人,举人46人,出仕为官者120余人,有文学著述者50余人。多么傲人的家世与文采,有几人能不羡慕呢?

古树苍柏,曲径通幽,碑文林立,厚重文化气息迎面扑来。

门前是王氏后人刻制的石碑,正门的右侧分别立有省、市两级重点文物保护单位的“忠勤祠”石碑,正门台阶两侧各有一只威风凛凛的石狮,祠堂外散落着一些残缺不全的石料,或方或圆,或清白或染迹。护院的老人名叫王克义,今年65岁,是王渔洋的后代。老人说,多年来,他一直看护着忠勤祠,守护着王氏家族的荣耀。

王渔洋纪念馆给人的第一感觉并不宏伟,却充满内涵。

新城镇,是山东桓台的古县城,至今已有七百二十二年的历史,几年前被国家住房和城乡建设部以及国家文物局共同评选为“中国历史文化名镇”,也是山东省内的第一个“中国历史文化名镇”,而一切均与清初著名文坛领袖王渔洋息息相关。

忠勤祠是明朝万历十六年为纪念新城王氏四世祖“忠勤公”王重光所建,分东西主两跨院。王重光,字廷宣,号泺川,明嘉靖十六年举人,嘉靖二十一年进士,因触忤阉党调任贵州按察使参议,当时皇宫里正大兴土木,重修三殿,遂在贵州山区采办大木。因积劳成疾,病逝于任上,后受到嘉靖皇帝谕祭,文中有“忠勤报国”之褒语,嘉靖皇帝赠“忠勤可悯”匾额,颁旨在贵州永宁敕建立祠供后人纪念。其后人征得万历皇上恩准,在新城故里重立忠勤祠以示纪念。

从亭台楼阁到古色古香的建筑,从陈列的诗词歌赋到稀世碑文“圣旨” ,从古宅内一片小草到参天大树……经历数百年风雨的纪念馆,每块青砖都可以讲述一段有关文化的凄美故事。

孤独的四世宫保坊

桓台县新城镇南村大街,几名顽皮的孩子在阳光下奔跑,不远处一名卖冷饮的妇女很悠闲地看着过往车辆。

她身后,一座高大的砖石牌坊似乎在诉说着某种威严和荣耀,这是四世宫保坊。“新城有七十二牌坊,就剩这一座了。这是这儿的宝贝……”卖冷饮的妇女把记者当成了外地游客,对于身后这座牌坊的历史,她如数家珍。“我曾经觉得自己很有眼光,总想着能占据一个风水宝地做生意,靠着这座‘宝贝’绝对差不了。可事实上并不如意,游客少得可怜……”

南村大街的这座牌坊始建于明朝万历四十七年(1619年),目的是为了表彰兵部尚书王象乾在“总督蓟辽”、“行边视师”中功绩显赫,被朝廷晋爵为太子太保的事迹。王象乾往上至曾祖父都在朝廷为官,这座牌坊被称为四世宫保坊。

四世宫保坊被称为新城镇的宝物一点不为过,作为新城七十二座牌坊的唯一幸存者,也是国内唯一的砖坊。

三门四柱一牌楼,四世宫保坊至今仍保持着传统的宫殿样式。最下边是方形的巨石底座,三层,每层四周都有精致浮雕。

底层雕刻着莲瓣,中层是云朵,上层刻着龙驹、麒麟、松鹿等一些传统图案。基座上开有三个拱门,中间大,两边小。基座上还雕刻着八尊石狮。雄狮脚踏绣球,回首张望;雌狮怀抱幼狮,俯首凝视。大拱门上,嵌着上下两块石匾,下边的功德匾,镌刻着王氏祖孙四代的名讳、职衔和诰赠。上方的匾则是刻着“四世宫保”四个大字,笔力遒劲,相传是大书法家董其昌手笔。“四世宫保”四周是一圈水泥围栏,显然是后来为了保护牌坊而做的。也正是因为有了这圈围栏,老牌坊跟周围的道路、村落更像极了两个世界。

历经了四百年风雨的“四世宫保”,至今仍是新城镇标志性建筑。然而,这座诉说着王家煊赫历史的牌坊如今却孤独地树立在原地。除了记者,附近村民来来往往,没有人多看它一眼。

落魄的王渔洋故居

推开锈迹斑斑的铁门,王渔洋故居矗立眼前。位于院西的两棵古槐罩住了大片绿地,而下方却横躺着王渔洋的石头雕像。

当地村民李成忠告诉记者,眼前的荒凉确是王渔洋的故居,王渔洋不仅生在这里、长在这里,晚年告老还乡还住过这里。据记载,至清末,王家已非昔日可比了,于是将宅院的一部分卖给了盐商冯冠儒,也因此有了如今“王渔洋故居、冯氏住宅”的说法。

据记载,王渔洋故居是在其曾祖王之垣所建的西城别墅的基础上修建而成,建于清康熙二十四年(1685年)。康熙五十年(1711年)王渔洋病故,后西城别墅蒙受火灾,王氏家族日渐衰败。由冯冠儒收买改建后,也称“冯家花园”。1945年新城解放时,冯氏家人弃室而走,而年久荒芜。解放后的几十年里,这处宅院一直作为粮仓使用,因此古宅内部并未遭受太大的破坏。

随着铁门被打开,宅院内齐腰的杂草拦住了记者的脚步,让人一看便知此处已许久无人管理了。因为曾被用做粮仓,王渔洋故居躲过了那个动荡的年代。

故居建筑为四进院落,大门位于东南角。进大门过重门,即南花厅,花厅3楹,木制隔扇,石砌台阶,北为花墙、园门,园门内即前院,北为过厅,五级踏步,前廓5楹,木柱卷檐,雕花门窗。厅前有甬道,两侧为鱼池和东西厢房,厅后门可抵后院,后院正堂稍低于前厅,配东西耳室。

目前,除西城别墅的花园被后来建筑占用和少量局部建筑被毁外,整体轮廓即主体建筑均得以完整保存。“锁了得有十几年了,没人管。现在真的有些落魄,真让人心疼。几百年了,它为什么还藏在闺中?”面对眼前的王渔洋故居,李成忠的话语里颇有一些无奈。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村