走进楚天第一大夫第

“大夫第”位于湖北省通山县大路乡吴田村畈上王自然湾,是清末知县王明璠的府第。据王家族谱记载,王明璠在清咸丰年间中举,曾任江西武宁、瑞昌、上饶、南康、丰城、萍乡知县,为官30年。他任瑞昌知县时,“外江内湖,公倡筑长堤,以捍水患,人称为王公堤”。任萍乡知县时,他兴建了“福惠仓”以赈济灾民,“萍民歌颂,建生祠百余处。”1900年,八国联军攻占北京,“两宫西巡”王明璠跋涉数千里面奏圣上。朝廷褒其忠义,授予“朝议大夫”封号。 这座百余年古宅,占地6600平方米,有28个天井,48间正房,16间厢房,是湖北省现存的明清建筑中规模最大的民宅。家祠、家学,马厩、碾房、织房、柴房、厨房和杂役间等多达三十余间。还有“怡济药房”,家庭戏楼,牢房等等,衣食住行一应俱全,被称为“江南第一宅”、“楚天第一大夫第”。8月11日,笔者走进大夫第感受了一翻.

孔帆升 杨华美

到通山吴田看村景,观古民居,品农家菜,钓无忧鱼,在山民屋前屋后自由溜达,把消闲旅游融入山民日常生活中,去感受那份古朴、自然,是被城市拥得疲累的人,最闲适惬意不过的事情了。

一处田野 一块结土

从武汉驱车经咸宁半个小时就是通山县境了,一入山门就见一大片青瓦覆盖的屋顶,犹如黛色的湖蜿蜒铺展,显示出皇宫般的气势。猫拱式山墙和高昂的翼角,犹如一条条青龙在长空翻舞。这就是大路乡吴田村畈上王湾的“大夫第”了。

想不到县城郊区竟然会保持这样一份静谧与古老,茂密的林荫道掩没了车水马龙的喧嚣,蓬松的柳条写意着蔚蓝的天空。林立的修木清秀如男女牵手田间,又似兵丁执予而立,守卫一份远逝庄严肃穆。林间春绿于梢,而脚下分明堆积着一片片金黄与焦枯的落叶。斑斑点点的脉胳一定记载着岁月沧桑的轮回,寓示历史总能在静谧中长出片片新绿,一次次唤起人们的新映象。时光不老,历史同样会青春永驻。

此时,林间有鸟鸣叫,啾啾啾,咕咕咕,嗒嗒嗒,多么动听的音乐,它穿透汽车摩托车的聒噪,弹拔访者如井心境。近山识鸟音。林间道上,老农饶有兴味地告诉我,鸟语林间有猫头鹰的“挖孔”声,斑鸠的“水灌朵”声,钻木鸟“打打”的敲击声,还有鸟叫“薛仁贵”,“薛贵姐”的呼应声。看头上轻燕剪风,闻各式鸟的清啼,感受拂面而来的清风,我们真正感受到自己确切地是回到了山中、林中、自然中。

环村落而凿的人工“玉带河”水,被引入各户庭园。渠以青石砌成,每隔几十米便有一挡水板,挡水板既可以积水量,加快水的流速,冲刷浮物,又可分段沉淀垃圾,便于清理淤积。所以即便渠水绕着各家各户门前屋后而过,仍清澈洁静。农家足不出户就可说说笑笑地在水里洗衣洗菜洗碗。引水排水洁水的科学合理化,让你不得不佩服古人的科学设计与良苦用心。如今的畈上王湾作为新农村建设的典范,真正在按“走硬化路,建绿化地,喝洁静水,上卫生厕,烧沼气灶,住整洁旁,种林果树,树文明风”的要求实施,变成了既现代又传统的秀美村庄。

一处历史 一段回忆

清朝作为一段历史,早已淡出人们的生活,岁月却在这里把与百姓最接近的清朝官吏的生活,留给了世人反思。王明番这位清同治时期的县令,用他的豪宅告诉我们远古的建筑,末代县官的生活习性,从及古朴的乡风乡俗,还有浓缩在老屋里未曾知晓的故事。令游人追古抚今,嗟叹不已。

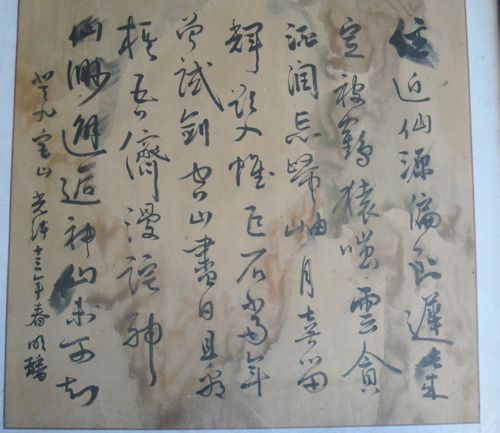

踏过鸟语林,在紫蓝、金黄、火红的花儿牵引下,踏上大红灯笼高高挂的“风雨桥”,听“玉带河”湍急的水流声,就到了藕塘边,凉亭就建在荷塘身旁。早春正是男耕女织时候,犁耙水响就在耳畔,你一边歇息一边垂钓,一边可品凉亭间充满哲理的对联,真正是“地方虽小春赏桃花秋赏菊,池水不深夜藏星斗日藏龙”。池边立着王明番写于庚子年七月十七日的诗句《晚登西阜》:闻八国联军进犯北京战事激烈近无的信,“海沸天翻六十年,神州破碎赖谁肩,早知危局难孤立,久卧空山愧苟全,图脉已随民血尽,烽烟又自帝国燃,揪心日日登高望,对此河山泪涌泉。”从中可见一个暮年官吏对朝庭的忠恕,对时局的忧心。

“大夫第”后右侧,建有一池,池中置有石雕“灵龟”,据碑文介绍:王羹公营第时,引水绕宅,筑洗墨池,以供族中子第读书习字者洗笔砚之用。此物不食人间烟火,专司山川龙脉。勤洗,不使饿,饿则,去也。一旦发现它吃墨过多,身如墨黑,族中当出好大官。灵龟今在,身仍如昨,然而祖人劝学之情令后人奋发。洗墨池边,座落着一个清朝县令的庄园。“芋园”占地万余平方米,仅主居室就有64间。被称之为“楚天第一大夫第”的“大夫第”就是园内的一栋主建筑。

一座庄园和一道路“五公堤”

芋园建于清朝同治年间,主人王明藩,号璞夫,生于道路光九年。据《五氏宗谱》记载,于咸丰午年(1858)中举而入仁,历署江西乐安、上饶、丰城、瑞昌、萍乡知县,其间在家乡建起一座豪宅大院。芋园四周高墙围护,形成一个自我封闭的世界,是古代政治封闭、经济封闭、文化封闭的产物。院外人工开凿的“玉带河”傍院而流,既是宅院水系建设的匠心之作,也是营造风水旺地的神来之笔。院内布局浩大而精致,宅院坐西北,朝东南,东有荷塘,西有果园,南有竹园,北有后花园。走进院门,一个占地3200平方米的前院,青石板墁地,恰如一个广场。正屋“大夫第”以家祠为中轴线,两边严格对称布局,建筑面积3600平方米,面阔十一间,进深五进,每进可以连通,又各自是一个独立的小院。木质梁柱粗大,抬梁与穿斗并用,格扇、楼台装修虽然简朴,却富于气势。中轴线为一条宽3米长80余米的长巷,既是女眷们平日行走的避弄,又是通往家祠的通道。长巷尽头,就是王家祖祠,雕梁画栋,装饰辉煌,足见主人对孝道的推崇。这么一座深宅大院在现存的湖北省明清民居建筑中无出其右,目前已被列入湖北省文物保护单位。据说当年为建这座宅院,专门建窑两座,烧制砖瓦三年。

王明藩为官近三十年,自诩“清、慎、勤、明、决”,被上司誉为“江西干员”。他在上饶时,奉命赴南康“设伏擒匪,解南安之围”,被称之为“才智吏”。他在萍乡时,“保甲以安民,积谷以安贫”,兴建“福惠仓”,以赈济灾民,“萍民歌颂,建生祠百余处,春秋两祀”,颇收民望。他在瑞昌时,由于瑞昌“外江内湖”,他“倡筑长堤以捍水患”,人们为纪其功绩,称堤为“王公堤”,直至现在长堤还在发挥作用。一边是“王公堤”,一边是芋园,这是王明藩为官的轨迹留给历史的记忆。清代县令每年的俸银仅45两,实属薄薪,却能建设起这么一座私家大宅院,这个不等式正是清代官场形象的注脚。其实历史上也有些微记载,他每到一地,便“裁并各局,总其出入”,便可见端倪。

一座大宅院和一个小“朝廷”

芋园内设施、机构的齐备令人兴叹。经济方面,前院北侧是一字排开的七间仓房,每间仓容可达三万斤,富甲一方。至于马厩、碾房、织房、柴房、厨房和杂役间等多达三十余间。他的第厂个儿子宗沂在家里还开了个“怡济药房”,衣食住行一应俱全。在文化教育上,前院东南角有一座400平方米的家学,取名“讲经楼”,楼前建设有“鲲化池”,专门供子孙读书,盼望鲲鹏展翅。与家祠相对建于有家庭戏楼,是一家人看戏娱乐和祭祖奏乐的所在。在政治宗教上,除了设家祠弘扬孝道严峻家法外,在中轴线的长巷上,摆有十多快诸多“江西上饶七品正堂”、“江西萍乡七品正堂”、“回避”、“肃静”之类“巡行牌”,在家中摆出一整套官衙的仪仗。尤其特别的是在门卫房旁边建有一间逼仄的小屋,仅有一个小窗洞,阴冷黑暗,辟为牢房,当为关押入室匪盗和抗租“刁民”而设的。还在其父亲期间,周围一群“地痞”纠结一起,准备抢劫王家,恰逢王明藩中举的“报子锣”进村而未遂。据其后代讲,到民国时期,王家仍有八个丫环,那么当年为护院而蓄养的家丁当不在少数。从这些现存的设施中,让我们感受到了一个封建小朝廷的架构。

王明藩生有六子二女,长子宗濂任陕西平利县知县,次子宗洛任四川补用县丞。这么一大家子,就是由其推行的专制家政而维系着始终的统一。王明藩居家期间,每天儿孙们的早课就是向他请安。连在外的儿子,每月必须写信报告一切。

一封奏折和一个“朝议大夫”

同治末年,因为父亲年逾七旬,作为独子的五明藩告假侍父,后又服父丧,归家十余年。直到1884年朝廷广求人才,由于上峰举荐,王明藩应诏进京,军机处派其仍往江西任知府。王明藩“痛时事日坏,国家用人亦不能尽其才”而激流勇退,。以省墓葬告别官场,回家“课子弄孙,莳花种竹”,达二十余年。

赋闲的王明藩其实心里一直为未当大任而郁郁寡欢,连他在京城当邮传部员外郎的姻亲也为他鸣不平:“公才略固可任方镇压当一面,惜仅以守令终也”。其实,王明藩的效忠仕进之心未有一时泯灭。当“庚子之变”,八国联军攻占北京,两宫西逃的消息传来,王明藩“中夜悲愤”,拟了一份“救时刍议”的奏章,以年逾六旬的老迈之躯跋涉数千里专程送往慈禧和光绪的逃难地西安。由于已签订“辛丑条约”达成协和,两宫回了北京而未能呈交,更不能面圣,成为他暮年最遗憾的一笔。

垂死的清朝,以滥封宫员企图挽狂澜于既倒。王明藩同样得到了封敕,以“朝议大夫”衔享受从四品俸禄而终老余年。他的灵柩溯水而上百余里归葬于高湖大源,恰如他的仕途一样漫长而曲折。

王明璠手书真迹——

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村