中华金寨王氏文化研究通讯双月刊6(4)

初唐四杰之冠---王勃

王勃(649或650~676或675年),唐代诗人。字子安。绛州龙门(今山西河津)人。王勃也与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,齐称“初唐四杰”,其中王勃是“初唐四杰”之冠。 王勃,字子安,被称为诗杰。王勃出身望族,为隋末大儒王通的孙子(王通是隋末著名学者,号文中子),王通生二子,长名福郊,次名福峙,福峙即王勃之父,曾出任太常博士、雍州司功、交趾县令、六合县令、齐州长史等职。可知王勃生长于书香之家。 王勃也是王绩的侄孙。

王勃小时候很聪慧,从小就能写诗作赋,世人目为神童。《旧唐书》本传谓王勃:“六岁解属文,构思无滞,词情英迈,与兄才藻相类,父友杜易简常称之曰:此王氏三珠树也。”又有杨炯《王勃集序》说:“九岁读颜氏《汉书》,撰《指瑕》十卷。十岁包综六经,成乎期月,悬然天得,自符音训。时师百年之学,旬日兼之,昔人千载之机,立谈可见。”太常伯刘公称王勃为神童。

唐高宗麟德元年(664年仲秋,右相刘祥道巡行关内,年方十五的王勃上书刘右相,其中第一条就是抨击唐王朝的侵略政策,反对讨伐高丽,他认为:“辟地数千里,无益神封;勤兵十八万,空疲帝卒。警烽走传,骇秦洛之甿;飞刍挽粟,竭淮海之费。”真实地反映了人民的不满情绪。刘祥道看后,为其“所以慷慨于君侯者,有气存乎心耳”之语惊异,赞王勃为“神童”,并上表举荐。王勃乃应麟德三年(666年)制科,对策高第,被授予朝散郎之职。此时的王勃虽然才17岁,尚是一少年,但由于才华毕露,在那时就与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名并称为“初唐四杰”。

乾封初(666年)为沛王李贤征为王府侍读,两年后因戏为《檄英王鸡》文,被高宗怒逐出府。少年得志的王勃经过这样的打击,心情是沉重的。他在《夏日诸公见寻访诗序》中说:“天地不仁,造化无力,授仆以幽忧孤愤之性,禀仆以耿介不平之气。顿忘山岳,坎坷于唐尧之朝;傲想烟霞,憔悴于圣明之代。”可以看出他当时的凄怆悲苦和愤激不平。总章二年(669)五月,王勃悻悻离开长安,南下入蜀,开始了他将近三年的蜀中漫游。仕途的挫折,生活的体验,山川的感召,使王勃写下了很多抒发自己情怀的诗文,其中主要是朋友间的酬唱,仕途艰难的感叹和一些抒写乡思的作品。在蜀期间,朝中曾先后征召过王勃,王勃都称病辞谢。

咸亨三年(672年)王勃返回长安,裴行俭、李敬玄同典选事,闻王勃文名,又数次召用,但王勃耻以文才受召,作文述志,结果触怒了裴行俭,被斥为“才名有之,爵禄盖寡”。第二年,王勃听友人陆季友说虢州多药草,他很想去,便设法做了虢州参军。这是王勃第二次走上仕途。但谁能想到,等待他的却是第二次沉重的打击。王勃恃才傲物,在虢州参军任上与同僚的关系搞得很僵。当时有官奴曹达犯了死罪,王勃不知为什么却把他藏到自己府内。后来他又害怕此事泄露出去,就私下把曹达杀了。事情很快被发现,王勃被判死刑而入狱。后又巧遇大赦,免除了死刑。但王勃的父亲却因此事而从雍州司户参军的位置上被贬为交趾令。至于王勃擅杀官奴的具体情况,史无详载,是非莫辨。不过,王勃没有象第一次废官后那样寄情于山川烟霞,而是更珍惜这劫后余生。“富贵比于浮云,光阴逾于尺璧。著撰之志,自此居多。……在乎辞翰,倍所用心。”第二年朝廷虽恢复王勃原职,但他决计弃官为民而不就任。在短短的一年多时间里,王勃完成了祖父王通《续书》所阙十六篇的补阙,刊成二十五卷。撰写了《周易发挥》五卷、《唐家千岁历》、《合论》十篇、《百里昌言》十八篇等,同时还创作了大量诗文作品。这是王勃一生中创作最宏富的时期。

上元二年(675年)或三年(676年)春天,王勃从龙门老家南下,前往交趾看望父亲。一路经洛、扬州、江宁,九月初到了洪州。在这里王勃留下了《滕王阁序》这一传世名篇。滕王阁大宴后,王勃继续南下,于十一月初七到达岭南都督府所在地南海,第二年秋由广州渡海赴交趾,不幸溺水而卒,年仅二十七岁。

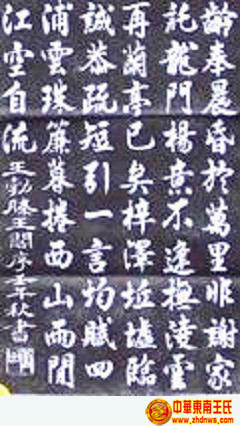

王勃的《滕王阁序》

豫章故郡,洪都新府,星分翼轸(zhěn),地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯(ōu)越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃(fān)之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍(huáng)枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨(qǐ )戟(j ǐ)遥临;宇文新州之懿(yì)范,襜(chān)帷(wéi)暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电清霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

时维九月,序属(shǔ)三秋。潦(lǎo)水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨(yǎn)骖騑(cān fēi)于上路,访风景于崇阿(ē);临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀(tīng)凫(fú )渚(zhǔ),穷岛屿之萦(yíng)回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

披绣闼(tà),俯雕甍(méng ),山原旷其盈视,川泽纡(xū)其骇瞩。闾(lǘ)阎(yán) 扑地,钟鸣鼎食之家;舸(gě)舰弥津,青雀黄龙之舳(zhú)。云销雨霁(jì),彩彻区明。落霞与孤鹜(wù)齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡(l ǐ)之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

遥襟俯畅,逸兴遄(chuán)飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏(è)。睢(suī)园绿竹,气凌彭泽之樽(zūn);邺(yè)水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄(dì miǎn)于中天,极娱游于暇日。天高地迥(jiǒng),觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会(kuài)于云间。地势极而南溟(míng)深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍(hūn)而不见,奉宣室以何年?

嗟呼!时运不齐,命途多舛(chuǎn)。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁知(在人教版中为“移” 根据数本权威古籍也可为“知”)白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙(hé zhé)以犹欢。北海虽赊(shē),扶摇可接;东隅(yú)已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭?

勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫(què)之长风。舍簪(zān)笏(hù)于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨(tāo)陪鲤对;今兹捧袂(mèi),喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期即遇,奏流水以何惭?

呜呼!胜地不常,盛筵难再,兰亭已矣,梓(zǐ) 泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙杯,恭疏短引,一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔。

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。 画栋朝飞南浦云,朱帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。 阁中帝子今何在?槛外长江空自流。琅邪新安王氏祖王壁公上源世系探考

作者 王福华

19世:王 元:离长子,秦二世初为临淄令,因惧秦乱战争,避迁於琅邪,后徙临沂,为琅邪王氏之始祖。娶郑氏,子一:忠。 20世王忠:元子,秦子婴散时,婴避乱於梁,仕汉为右将军。娶孙氏武信君知之女,子一:浑。 21世:王浑:忠子,字元仲,汉高祖时(-206—-195年)拜将军,守河内,封睢阳(古城在今河南省商丘县南)侯。 22世 王曜:浑长子,字明德,汉秦川(今甘肃省)牧。娶彭城刘尚书智之女,子二:袭、舒。 23世:袭:曜长子,字公武,汉武帝时为秋官,拜中书监,元丰二年(-109年)出守太原,加后将军,卒於官,年六十九。娶高阳许氏侍中太常毗之女,子二,广、吉。 24世:吉(?—前48年),袭次子,字子阳,西汉琅邪皐虞人,后徙临沂都乡南仁里。汉举存廉,迁云阳令。宣帝时(-73—-49年)官谏议大夫,不久谢病归琅邪。《汉书•传第四十二》王吉传有载。《新唐书•宰相世系表二上》载吉为王元四世孙,王庸敬著谱吉为六世孙,相差二世代。再考吉卒年与其父公元前109年出守太原年代来分析,父子出生年率有疑。娶费氏,子一:崧。继刘氏子一:骏。 25世:骏,吉次子,字伟山,汉谏议大夫,鸿嘉二年,仕汉御史大夫。永始二年(前15年)十二月卒,《汉书》王吉传载其名。娶杜氏,子二:崇、游。按萧山谱,杜氏为贡氏,现存疑。

26世:崇,骏长子,字德礼,以父任为郎,历官大司空,封扶平侯,《汉书•传第四十二》王吉传中有其名。娶郑氏,继解氏,子一:遵。 27世:遵,崇子,字伯业。汉时为中郎将,封义乡侯,卒年六十一。《新唐书•宰相世系表二上》有其名。娶师氏大司空丹次女,继朱氏子二:时、音。 28世:音(公元26~114年)遵次子,字少元,后汉永年初(公元58年)举明经博士为大将军椽。元初卒,年八十八。《新唐书•宰相世系表二上》有其名。娶谭氏,子一:仁。继钱氏女二。《新唐书•宰相世系表二上》记载,音有谊、睿、典、融四子,并无“仁”一子。 29世:仁,音子,字周望,一字振之。后汉元嘉初(151年)举茂才,授中州御史,后入曹操,为青州刺史。娶陈氏,继郑氏子四:谊、睿、典、融。《新唐书•宰相世系表二上》没有“谊、睿、典、融”四子,该四子为“音”之子。 30世:融,仁四子(按《新唐书•宰相世系表二上》“融”应为“音”之第四子,字巨伟,一字景彰,博涉经史,公府屡辟不就。《晋书•列伟第三》王祥传中载其名。娶高平薛氏,子一祥,继朱氏子一览。 31世:览(206年—278年)融次子,字玄通,后汉建安十一年(206)二月初一生。本郡召为西曹椽,历清河太守。入晋拜宗正卿,转光禄大夫,咸宁四年卒《晋书•列传第三》王祥名下载其名。娶金氏,继仲氏子六:裁基会正彦琛。 考证评语:览后汉建安十一年(公元206年)生,曾祖音后汉建武二年(公元26年)生,自音至览出生年相差180年,平均60年一世代,这种世代年率是不正常的。再查《新唐书•宰相世系表二上》,音无“仁”一子,除去“仁”,“音”至“览”相隔二世代,每代年率为90年,笔者以为“音”至“览”的世系有问题。 32世:裁(233——?)览长子,字士初,晋护军长史,历镇军司马《晋书•列传第三》王祥名下有载。娶魏氏子三:导、颖、敞。 33世:导(276——339)裁长子,字茂宏,渡江后为元臣,卜宅东冶,初袭祖爵,历官安东司马,宁远将军,振威将军等,都督中外诸军事。后为东晋三朝宰相。《晋书•列传第三十五》载王导传。娶曹氏子四:悦、协、邵、荟。侧室雷氏子二:恬、洽。 考证评语:按王铁著《中国东南的宗族与宗谱》一书王氏篇说:“《汉书•王吉传》,只说王吉是琅邪人,而并未说他是秦将王翦的后代。王吉卒于汉元帝初年,即公元前48年,王导卒于晋咸康五年(339),其间相隔近四百年,仅传八世,这是不可能的。”从王吉到王导的世系是有质疑的,特别是28世音至31世览的世系是谓不实。 34世:洽(323——358)导三子,字敬和,东晋琅邪临沂人(注:王庸敬著《琅邪王氏通谱》导名下载“渡江为元臣,卜宅东冶。”历仕散骑中书郎,中军长史,史徒左长史,建武将军,吴国内史加中书令见《晋书•王导传》。娶刘氏继恒氏子二:珣、珉。侧室□氏,子一珨。 35世:珣(349—400)洽长子,字元琳,东晋琅邪临沂人。少为桓温椽,从讨袁真,封东亭侯,转大司马参军,中军长史,辅国将军,吴国内史,拜仆射,迁尚书令,司徒加散骑常侍。见《晋书•王导传》。娶谢氏子五:宏虞柳孺曇首。 36世:曇首(394—430),南朝宋琅邪临沂人。初琅邪王辟为大司马。入宋文帝即位(424年)拜中领右卫将军,迁太子詹事。见《宋书•列传卷第二十三》曇首传。娶谢氏黄门侍郎韶女,继济阳蔡氏,荥阳郑氏子二:僧绰,僧虔。 37世:僧绰(423—453),曇首长子,南朝宋琅邪临沂人,袭爵豫章县侯,尚文帝长女(宋书中为太祖长女)东阳献公主,初为江夏王义恭司徒参军,转始兴王文学秘书丞,司徒左长史,太子中庶子,历尚书吏部郎,侍中(452年),为太子邵所害。见《宋书•列传第三十一》僧绰传。娶刘氏被废,侧室徐氏子二:俭、逊。 38世:俭(452—489),僧绰长子,字仲宝,祖曇首南朝齐琅邪临沂人。袭爵豫章侯,尚明帝尚阳羡公主,拜驸马都尉,转吏部郎,升明二年(478)兼侍中,次年转左仆射。入齐进封南昌县公,左仆射加侍中,领太子少傅。五年(487)开府义同三司。《南齐书•列传第四》王俭传。娶刘氏子二:骞、暕。 39世:骞(474—522)俭长子(《中国人名大辞典》载“骞”为“俭”从子,并非嫡子)。本字元成,避齐高帝讳改思寂。《梁书•列传第一•太宗简皇后王氏》下记载:骞袭封南昌县公,出为义兴(今江苏宜兴)太守累迁黄门郎,司徒右长史。天监四年(505)出为东阳郡太守(金华市志载)。十一年迁中书令、给事中,领射声校尉。见《梁书•皇后列传》。武帝受禅(502年)历度支尚书、中书令。因忤旨,出为吴兴太守。娶安氏继徐氏子二:矩、范。侧室汪氏子二:规、箴。 40世:规(492-536),骞长子,字威明。《梁书•皇后列传》王规传记载,骞、梁举秀才,起家为秘书郎,迁太子舍人。中大通三年(529)迁五兵尚书。俄领步兵校尉,父忧服阕袭爵南昌县侯,除中书黄门侍郎。大通二年,出为贞威将军。后为散骑常侍,太子中庶子,领步兵校尉,规辞疾不拜。大同二年卒。娶袁氏司空昂之女,子一:褒。 41世:褒(509—572),规子,字子渊(西汉时有王褒,字子渊汉蜀人,因何会同名又同字),一字子汉,北周琅邪临沂人。《周书•列传第三十三》王褒传载:曾祖俭祖骞父规。梁武帝喜褒之才,以弟鄱阳王恢之女妻之,起家秘书郎,转太子舍人,袭爵南昌县侯。元帝时拜侍中,累迁吏部尚书,左仆射。入北周除内史中大夫,授太子少保,迁小司空,卒于任上,年六十四。娶萧氏鄱阳王恢之女,子一:鼒。 42世:鼒(生卒不详),褒子,字玉铉,南朝梁琅邪临沂人。仕周为开府记室参军,袭爵石泉县侯,拜光禄卿,入隋为安都通守。《周书•王褒传》尾见其名。娶周氏,子八:宏让宏直宏庆宏仁宏义宏训宏道宏艺。 43世:宏直(生卒不详),鼒次子,字长宗,琅邪临沂人,初仕唐太子舍人,袭爵石泉县侯。龙朔□年卒(龙朔仅三年661-663),年四十八。娶魏氏子五:缄续缋綝绲 44世:綝(?—702),宏直四子,字方庆,以字显。(明嘉靖二十二年友谧撰王氏家乘受姓源流序中载,綝为宏让之子,而非宏直之子)。《新唐书•列传第四十一》记载“綝”其先自丹阳徙雍州咸阳(今属陕西省)。年十六起家越王府参军。永淳中累迁太仆少卿。武后时迁广州都督,当政廉政秋毫无索取,以善政转洛州长史,封石泉县子,迁鸾台侍郎,同凤阁鸾台平章事,进凤阁侍郎,依旧知政事。神功初(697年7月)清边道大总管。以老乞身,改鸾台监修国史。中宗复为皇太子,方庆为检校左庶子。长安二年卒。娶□氏,子十:晞晦曒晊晔晙暟昕喡晖。 45世:曒(生卒不详),綝三子,字光辅,以字行,仕唐殿中侍御史,迁尚书度支郎中,开元中出为潞州刺史,卒年五十六。娶李氏羽林大将军多祚女,子二:宠、宰。 46世:宠(715-785),曒长子,字尚年,一守尊荣。唐贞元初卒(公元785年),年七十一。 考证评注:孙王绍公元690年生,祖孙三代出生年代有问题。娶博陆田氏,子一:仲连。 47世:仲连(生卒缺),宠子,初名嗣鲁,以字行,唐北方人。唐扬州禄事参军,卒年三十八。娶韩氏,子一:绍。 48世:绍(690-731),仲连子,字祖渊,唐举明径不仕。 评注:祖宠生于公元715年,孙绍生于690年。祖孙出生年代倒置有问题。娶杨氏,子一:玙。 49世:玙(?—768),绍子,字奂若,唐雍州咸阳人(今属陕西)。娶郑氏,子二:及、乂。 考证评注:王庸敬对四十四世的“綝”(即方庆)至五十二世“博”(壁)这9世世系已有质疑,他在谱中列举四个疑点:其一:“按旧唐书有王玙传,传首不言王玙为方庆六世孙,传末不言曾孙为博(壁)”,更无子嗣记载,因玙入道好仙术,又善祭祀,被玄宗器重肃宗时累官至同中书门下平章事(宰相),“惟新唐书增入此说。”其二:庸敬引据“沈炳震考核,以时代分析谓别一王玙之说甚允”王庸敬在四十八世王绍行传中说,王绍“其赠官或称淮南节度使,太子少帅,开府仪同或称尚书祠部郎中,并太保,开府仪同三司二说不相符合……据沈氏炳震说,谓方庆以万岁通天元年(696)入相,玙与乾元元年(758)入相,相去仅63年,不应据有六世孙(綝、曒、宠、仲连、绍、玙)位至宰相……玙(与)高祖(曒)间隔四世同时而仕,恐亦不然,相肃宗者,盖别一王玙云云”。其四:王庸敬“又据艧轩谱於绍行传注云”,“开元辛未(731年)上溯四十二年,当生于天授庚寅(690年),是绍长於宠(绍祖父)二十三年,安得为祖……”。按王庸的考证,自四十五世“曒”至五十二世“博”共九世,其生卒年率和父子关系大有质疑。我在2008年根据考证时,已列举过琅邪王氏世系的多处质疑,以为有拉凑、嫁接所在。 50世:乂(生卒无考),玙次子(按《旧唐书•列传卷第八十》王玙行传中未记载有子嗣),唐太常博士,历中散大夫,迁居渭南。娶潞氏,子二:镕、鏚。 51世:鏚(生卒无考,其兄镕生卒为873—921年),乂次子,字仁圭,唐奉礼郎,潞州刺史。娶韩氏,子二:挥,壁。 52世:璧(844—912),鏚子,字大猷,祁门人(因何从陕西咸阳迁居安徽祁门,无考)。唐乾宁初弟博任宣抚浙东西令,尚遗书给钱鏐,被留参其军事,授镇东节度判官。娶章氏,侧室陈氏、周氏,子九:思聪、思联、思仲、思茂、思会、思悰、思经、思谅、思谦。 思聪,璧长子,南唐朝散大夫。娶□氏,子二:敬章,安远知县,析居祁门高塘。敬允,仁化县尉,居浮北柘平。 思联,璧次子,南唐谏议大夫。娶□氏,子四:敬文,仕通判,居祁门邑东王村。敬昭,陕州推官,居祁门樵潭。敬成,文林郎,居浮梁港西。 思仲,璧三子,南唐中散大夫。娶□氏,子三:敬爱,万人长知县,居浮梁港南。敬琬,千人长县尉,居浮梁港口。敬璁,柳州通判,居浮北石鼓大田。 思茂,璧四子:南唐行军司马。娶□氏,子二:敬献:早世;敬祥,石埭知县,居祁门栗木。 思会,璧五子:南唐宣州行军统师。 思悰,璧六子:南唐洪州教授。娶□氏,子二:敬仲,广州通判,居祁西田源。敬饶,承信郎,居浮梁北新置。 思径,璧七子,仕南唐直秘省。娶□氏,子三:敬伦,奉议大夫,居浮西拏源。敬诲,宁州别驾,居浮梁西龙潭。敬珉,翰林文馆秘书,居浮梁北涪溪。 思谅,璧八子,南梁通议大夫。娶□氏,子三:敬显,德安府知禄,居祁西山口。敬清,奉议大夫,居浮西拏源。敬淳,宁乡县尉,居祁西小易。 思谦,璧九子,仕吴越为客省舍人。娶□氏子五:敬义,文林郎,居浮梁县西大景段。敬逸,先锋将,居浮北坑头。敬忠,通议大夫直学士,居浮北岭。 敬和,保义郎,居浮西盘溪。敬复,仕通判,居浮梁北韩。 考 证 评 述 一、该支王氏世系考证主要依据《二十五史》、《中国历史大辞典》、《中国人名大辞典》、《中国历代年谱总录》、《琅邪王氏通谱》、王大良《中华王氏通书》、《中国族谱序列选刊》、王铁著《中国东南的宗族与宗谱》、《辞海》、《浙江省金华市志》等书籍资料,进行对考核实。 二、本次考证仅琅邪王氏王元至王璧一支,共34世,五代十国以后的世系暂不列入考证行列。 三、初步考证,该支王氏世系不符合世代年率传承的有四处,二十多世代①袭至吉。②音至览。③吉至导。④綝至玙。这些世代的出生年率,已评注在相关世代中。根据王庸敬和王铁的考核,有可能是拼凑起来的(其他琅邪分支我还考证了几支,则更加乱套)。 四、从王璧及九个儿子,22个孙子都在朝为官,也是不符实际的,更何况王璧也是靠王博留遗书给钱鏐,才有个小官,璧不可能为9个儿子22个孙子都安排为官。璧、子、孙三代为官有质疑,应向为官之地的县府志调查,可由当地本会会员负责调查。 另外,考外一说:琅邪王氏世系之乱,我认为不知在何朝何时,大范围王氏代表汇合到宁波鄞县“会谱”有关。因当时没有录音录像技术,仅凭记忆,返回后改郡系,当然差错很多。

江西乐平瓦西坝不是王氏寻根的终点

王义林

从许多王氏寻根问祖的讯息中得知,他们的始祖都是从江西乐平瓦西坝迁徙而来。

遥想当年江西饶州府所属各县的外迁人口沿昌江、乐安河(婺水)及众多的支流顺流而下,岀饶州府城后在鄱阳湖边的瓦西坝(又叫瓦屑坝)集中,然后登舟北上。到达湖口后,多数人就近在安庆府属各县定居,少数人或朔长江而上,迁入湖广(今湖北)或顺长江而下,迁往安徽及其他省份。

湖广填四川,江西填湖广,在元末和明末两次战乱后,湖北及安徽、河南大地因受战乱之害,十里无人烟。而江西饶州府远离中原战乱,背靠徽州,有鄱阳湖平原的沃土,得以人丁兴旺,两朝政府均以瓦西坝为集散地,大规模地向湖北、安徽、河南等地移民。现散居这些地方的后人打开族谱,十之八九显示饶州瓦西坝为祖先之地,目前记载全国人口有2亿人的祖先是从瓦西坝岀去的。

瓦西坝早已不属于江西饶州府乐平县,而属于江西鄱阳县管辖,更奇怪的是,一个历史上有名的地方竟然在江西的版图上都找不到。虽然瓦西坝只是一个移民集散地,对绝大多数移民来说,还不是他们真正的故乡,但当年的移民多数没有文化,没有资产,更不可能有文字记录,当他们历尽艰辛在他乡定居后,留给后代的记忆只是他们的岀发地——瓦西坝。有些人甚至没来得及给子孙留下任何故乡的信息,他们的后裔就与周围的移民后裔一样以瓦西坝为故乡了。

锹溪祠致迁徙全国各地王氏宗亲的一封家函

尊敬的各祠宗亲:

《锹溪源流远·九井世泽长》此二句乃是我王姓世族众所周知的俗语,自我祖 偞之公在豫章任职(今江西南昌),来德安昆仑山访其祖迹而定居锹溪以来,讫今已有壹仟叁佰余年之久。

在这漫长的历史时期,随着年代的湮远,我族将发展成为一个庞大的家族团体体系,均已星罗祺布在广袤的中华大地之上,有着源远流长的历史背景和文化背景。古往今来,上至圣人君子、豪杰英雄、达官贵人,下至黎民百姓。唯宗祠是赖以瞻仰先祖遗徽之处所,用于子孙供奉,祭拜宗祖之圣地,而我中华民族是一个光荣神圣的文明古国,它俱有着悠久的历史文化和传统文化。然而,在这一浩瀚的历史长河中,经过了多少历史磨难和战争的洗礼,特别是在日寇侵华战争,国内革命战争以及文化大革命十年浩劫之中,多少宗祠圣像尽遭蹂躏。往日圣徽一时尽丧,唯有中华儿女久经圣着深远的历史意义和时代意义。

回眸过云,展望未来,在中国共产党的正确领导下和一系列方针政策指引下,人们尊宗敬祖的心愿倍增,族谊日益加深。近来年,各地王氏家族团体来锹溪寻根问祖,探本溯源,赞其环境幽雅,水绕山环,风景秀丽,诸君子叹为观止,唯独宗词年久失修破旧不堪,诸君子则咐为老庄牵头,组织储备小组。本着这一理念,王氏故里父老乡亲诚邀本祠宗亲联谊会诸位在德安宾馆召开第一次会议,会议一致认同,重振宗祠雄风,并须向各庄祠发函致请我王氏世族同仁书。各宗祠派代表于____年____月____日来江西德安锹溪旧祠(今江西省德安县爱民乡土塘三组)共同商讨其大事,届时 驾临。

恭候!

联络方式: 王义宝:15979930566 王贤勇:15170928218 王义荣:13907921044

王义炳:13803566286 王贤满:13767251428 王义恒:13879241282

王全国:15679209628 王忠能:13907023274

湖北省蕲春县漕河镇枫树林社区居委会 邮编 :435300 王伦玉 15972816665

德安县爱民乡锹溪祠筹备小组 二零一一年八月二十二日

江西德安锹溪王氏偞之公上源至下源蕲春漕河镇一线图

1世晋—2宗敬—3凤—4覃—5渠—6丰—7芝—8亿—9错—10墳—11渝—12息—13恢—14亢—15颐—16翦—17贲—18离—19元(琅琊王氏)--20忠--21浑—22曜--23袭--24吉--25骏—26崇—27遵—28音—29仁—30融—31览--32琛--33侃—34景光(戠)--35明德—36浚—37尹(?)寿—38施仁—39政—40廷治--41濒--42代(?)--43伟—44偞之—45瓘文—46定(次子海)--47晖(长子显、次子靖—48溶—49义—50君济—51承杲—52少斌—师祯······注:本支系金寨七邻王湾支系)--48哲—49锐—50君权(君明、君显)--51承宝(承传—少简、少榆、少亮)--52少珙(少澜、少熏、少铎)--53师怡(师贵)--54令廷(?)--55世孝(世仲、世孟)--56知泗(知洙—文铨、文镇)--57文才(文尖)--58仲敬—59仲友······略 (蕲春县王伦玉提供)

燕子河镇龙马村王道金寻在河南汝宁府平舆、汝南等地的上源世系

金寨县燕子河镇龙马村王道金于2011年10月11日来本会,要求帮助指导、查找他老家在河南平舆的上源关系。本会王宣国给予接待。王道金的父亲在解放前,由河南平舆县迁至金寨燕子河,现兄弟三人,近20人口。根据王道金2002年到平舆老家从王化峰手里拿来的一九九一年创修谱卷首记载:该宗二世祖兄弟三人名讳失传,于明永乐年间(1403—1435)迁居河南汝宁府,民国二年(1913)居汝南县东七十里王营,1951年汝南划分为平舆、汝南县。该宗现居平舆王营、找王庄、王家墩,另有一只迁光山。本次创修谱不明迁河南始祖及明、清以来的世系传承。王营支上八代辈派:丕建德永 化家兴义 找王庄上七代辈派:君景好心世家本。王家墩上八代辈派:为先导传文起庭新。 本会认为该宗寻根应遵循以下方案:一、王道金与平舆宗亲先找好自明永乐年间三位先祖至现在的世系;二、本会根据该宗提供的线索,与河南王氏文化研究会联系,协助联络有关王氏宗亲;三、浠水伯武王氏二世祖万零、万镒、万三三公中,有万零、万镒二公的后裔与元末明初迁河南汝宁府、归德府,目前尚未联宗,有否关系,尚待研究。伯武王氏上源至太子晋世系清楚。

江苏泗阳三槐堂桃源王氏王春喜世系一线图,并寻始祖上源

始祖:沛恩公(字待诏)籍隶山西太原府。二世祖启后公(字裕昆)迁居扬州府宝应县东门置买市房。三世祖古敦公(字守朴)、连敦公(字次淳)、辉敦公(字光斋)元末明初同迁江苏淮安府桃源县崇河乡图志六七(现江苏宿迁市泗阳县王集镇古敦村)。辉敦公又迁居海州。四世荣宗(字尊卿),五世申(字绍和),六世鉴卿(字子金),七世益淮(字三州)、益泗(字发兖),八世鹏里(字云程),九世诠(字选之)、谨(字其慎),十世尊蘧(字希瑗)正德十三年始创草谱(1518年)。十一世律(字调元),十二世明安(字静轩),十三世纯孝(字慕之)、全孝,十四世建国(字功臣)、建侯(字辅巨)、建邦(字同禄)、建伯(字允嘉),十五世洵(字又苏)、滨(字悁叟),十六世梦凯,十七世裕勤、裕繁,十八世凤举、凤华、凤羽,十九世学宝、学玉、学金,二十世荣山、开山,二十一世万钱(字良之)、万才(字干勋)、万英(字杰之)、万雄(字治华),二十二世业树(字乔之)、业森(字茂之)、业林(字盛之),二十三世克杭(字春勤)、克桐(字春宝)、克松(字春喜)、克栋(春奎)、克梁(字长春),二十四世昭普.......

自始祖至今约730年历史、现已繁衍到二十八世,至1996年已历经六次修谱。从21世新定十六个字辈是:大业克昭,绍述斯远,仁厚忠义,恒盛乃延(荣)。现寻查上源以及代远年湮迷失乡井的同宗近族。敬请知情者告之相关信息。甚为感谢!!!

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村