王遐春王学贞父子:清代爱国爱民的杰出出版家

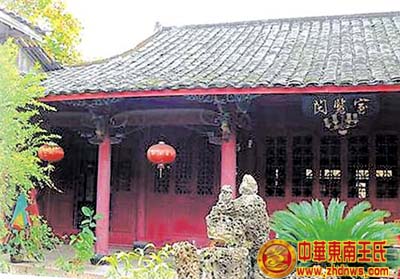

王遐春参与修建的文昌阁。资料图

【福鼎地方名人档案】

清朝嘉庆年间,秦屿出现了两位出版家———王遐春和王学贞父子,王遐春(1760~1829年),字文周,号东岚。祖籍福清漈塘(今福清市龙田镇漈塘村),其曾祖协山公随一支驻屯福宁州的军队来到秦屿,成为福鼎市秦屿镇三槐王氏的开山鼻祖。据史料记载,王遐春身材魁梧,声若洪钟,精文章,通医学,其子王学贞,名吉泉,自小便格外聪颖特别,嗜群书如命,尤其是宋代名儒诸书。父子二人不仅皆为人乐善好施,淡薄名利,就连对弘扬民族文化、抢救和保存历史文献也如出一辙。二人学识渊博且不论,仅凭他们刻印了三大集共四十二卷的福建历史名人的书籍,在当时文学领域便属一大创举,使秦屿文化鼎盛一时,被世人誉为“滨海邹鲁”。

宁德网消息(记者 赵小月 文/图) “暗淡了刀光剑影、远去了鼓角争鸣,湮没了荒村古道、荒芜了烽火边城……”无论历史长河中曾经发生过的一幕幕或辉煌或惊天动地的事件,古圣和先贤留下的经史子集或训戒教诲,当后人想要去追溯考证这些史实的时候,莫过于仰赖于古人留下的史书、史料。承载着千百年文化遗产的古书遗籍,因年代久远,总会显得破损不堪,或是被人遗弃在某个角落,总令人扼腕没有及时修补而令这些残缺的古籍留下一页页空白。我们不曾想过,其实,在当时那个社会,汇刻书籍不仅需要自身饱读诗书,还需殷实家底,更需一腔想为后代子孙留住历史、想弘扬民族文化的浓浓爱国爱民之意。

在福鼎市秦屿镇,这个英雄辈出的古镇,不仅涌现出仁人志士,还孕育了众多饱学之士,更有在弘扬民族文化上做出显著成效的著名的出版家。王遐春王学贞父子便是当时福建乃至全国古籍校勘、出版界中颇具影响的人物。由他们校勘付梓的典籍,至今仍在海内外广为流传收藏。

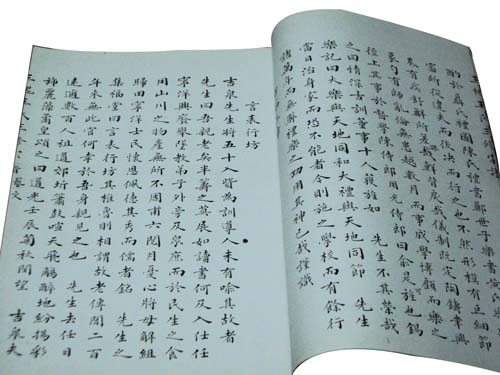

古宅已不见当日之恢弘境况。

筹建纪念馆缅怀先贤

“他们的精神如太姥之峰———崇高挺拔;如太姥之岩———浑朴坚实;如太姥之洞———幽险坚深;如蓝溪之水———清冽甘醇。”这是后人评价清代杰出出版家———王遐春王学贞父子对于民族文化执着追求的一句话语,也是秦屿镇三槐王氏子孙引以为豪的过去。

秦屿镇三槐王氏子孙王兆赠告诉记者,近年来,许多留居异国他乡的王氏族裔时常来电来函,要求回乡寻根祭祖,可王氏祠堂并无规模,长期未修葺已有些破旧。目前他们正积极筹备在福鼎市秦屿镇柴栏湾修建王遐春王学贞父子的纪念堂,“先贤有如此创举,实该让我们这些后人学习,但由于历史变迁,他们的事迹鲜少有人知晓,更遑论好好倡导学习他们的这种精神。”王老凝重地述说道,“如果建个纪念堂,将他们生平事迹一一向大家呈现,让所有的后人都来观摩,便可将他们的可贵精神发扬光大。”

据王老介绍,纪念堂之所以欲建在秦屿镇柴栏湾,不为其他只求不给他人添麻烦,不给政府添负担。“先祖生平默默无闻,做过的好事何其多,但从不一一炫耀邀功,《三槐王氏宗谱艺文》里的事例还是当时受惠于此父子二人的乡民,一篇篇记录,而王氏后人四处搜集汇编而来的。”王老告诉记者,介于此缘故,他们便选了柴栏湾这个阴深无人居住,且又不妨碍城镇规划的空地建纪念堂。

王氏父子的不凡事迹,只除了福鼎秦屿镇积石路上的古宅及汇刻的丛书留下见证,其余琐事都仅凭当时当地乡邻点点墨迹。古宅虽庞大却已沧桑年迈,丛书虽流传下来家乡却不见片字,摆放王遐春小小石雕像的墙内暗格虽在,但雕像却在文革时期损毁。王老告诉记者,如今,古宅的残破让三槐王氏的子孙们心急如焚, “古宅已无法修葺,我们希望能建个较具规模的纪念堂来纪念他们这一生不平凡的事迹。”

刻书祝寿传为美谈

这对父子出版家与出版结下不解之缘,渊源还应追溯于王遐春五十岁大寿那年。当时,王学贞任宁洋县(今宁化)训导,被福建巡抚张师诚选调省城参与编校贡书。趁此机会,孝顺的学贞便恭请巡抚大人撰文制锦为父亲祝寿。王遐春闻讯后,立马修书阻止。

生平喜好勘书校版,几近痴迷的王遐春,要求学贞“盍取古名人著作将灭仅存者,采梨伐枣先为古人寿,然后厕名校梓,得附古人之寿而为寿。”训导儿子应该广为搜集行将湮没的名人古籍,精心进行校勘增补,以此来作为寿礼。自此,为承父命,王学贞开始大量搜集挖掘校刊,刻印唐宋元明以来散失、遗漏八闽乡邦的文献典籍。后来,在梁芷邻等众学友的协助下,收集了唐先贤遗书五种:《欧阳詹集》(南安)、《黄滔集》(莆田)、《王棨集》(福清)、《徐寅集》(莆田)、《韩偓集》(南安),其师陈恭甫又增补了《林蕴集》(莆田),元代韩信同《三礼图说》,明初《十子集》中的三部:《林鸿集》、《周元集》、《王偁集》。诸书均加以一一校勘,兢兢业业地努力及在好友协助下,第二年这一项工作才结束。巡抚张师诚听闻王学贞有此创举,不仅大加赞许,还写了序以行世,其他学士儒生也纷纷称颂这一行为,在当时,王遐春王学贞父子刻书祝寿、移风易俗一举,被众人传为美谈。

据王老介绍,王氏父子汇刻的这些丛书共42卷,不同于其他学者的汇编,王氏汇刻的书籍卷卷保留原序、旧序,撰写新序,之后还补上《附录》和《补遗》,卷末每篇都附有王学贞《书后》一篇,以说明新刻本所作之校正,使读者有翔实可靠之感,为通读和深入研究提供线索。这一套王氏丛书不仅汇刻认真仔细,还填补了福建出版史的空白。

据相关文史记载,由于王氏丛书的面世,湮没已久的唐以来八闽乡邦的文献再度焕彩,为大家所耳熟能详。在它未出世前,没有人知晓在朱子理学传播以前,福建文化之所以能繁荣昌盛一时,是因为唐末王审知入闽主政后,采取“保境安民”“开四门之学”的措施,也无人知晓,欧阳詹、黄滔、徐寅等人著作乃是开朱子“闽学”之先。

此外,据介绍,在这些文献的卷端都有“福鼎王遐春刊”或“大清贡生王遐春刊”。书口下题“麟后山房”四字系王氏室名(其古宅在秦屿麒麟山之前)。王老告诉记者,据《三槐王氏宗谱艺文》记载,近200年来,王氏丛书已先后流传海内外,福建省图书馆、浙江省图书馆及英美德日等国家图书馆中皆有收藏,遗憾的是,王氏父子的家乡福鼎市图书馆却并未有珍藏。

古书不见踪迹,王氏子孙仅能凭此宗谱得悉先祖们的生平。

乐善好施护乡爱民

王遐春王学贞父子二人刻书祝寿一事,在八闽传为美谈。而其二人平日里的乐于助人,也深得当地百姓的赞许。

“在当时那个社会,谁家有钱谁就是地头蛇,不仅不会帮助当地百姓,还会变本加厉一个劲地欺负百姓,可他们父子却恰恰相反。”讲述中,王老的脸上溢满崇敬。嘉庆壬申(1812)年,福鼎遇饥荒,百姓无粮可食四处流亡谋生,民不聊生,一派颓废。王遐春见此实在不忍,便带头发动秦屿当地一些富足家庭,自捐巨款向台商采购十余船大米,再平价卖给秦屿、店下、峡门等乡的百姓们,因此举百姓这才逃过一劫。福鼎县令为表彰其,特赐署“任恤可风”四字大匾。邻县霞浦七都的百姓也遇饥荒,向王遐春求助后,他也欣然答应,在合计了七都全村人丁后予其以大米救济,但凡老幼男女,每日可供一升,因而,七都村百姓得以全部存活。

不仅王遐春如此这般热心爱国爱民,其子王学贞亦是如此。他无意仕途,得了个贡生资格后,便甘心到偏远地区,担任宁洋训导之职,在当地,他修文庙,赈灾民。《三槐王氏宗谱艺文》中记载,在道光癸巳年秋天,从长乐一带迁徙到福鼎的部分不务正业的闲散人员,密谋私据嵛山岛并在此开荒。王学贞对此忧心忡忡,他认为嵛山岛自古为江浙闽粤等沿海船只必经之地,属咽喉要塞,一旦暴露,那后果将不堪设想。于是,他写了十条建议上陈给当地秦屿巡检程稼园,并上报福鼎县知县程祖洛,程祖洛得知后,采取封禁措施有效保护嵛山岛登基免遭破坏,也因此巩固了福鼎沿岸海防。道光庚子年七月,英军攻陷定海,东南沿海形势吃紧,王学贞率秦屿民众于后岐港建筑海椿以防敌舰来犯。晚年回秦屿,王学贞又秉承父亲心愿,潜心经学,编写家塾教材。

倡办乡学书香绵延乡梓

“他不仅热心帮助别人,也十分提倡学习民族文化。”据王老介绍,为了让更多百姓有地方读书,有老师教书,他和同宗的王虚谷倡导修建文昌阁(原秦屿第一中心小学德育室,今因破损严重已拆除),并移建莲峰书院改为龙门书院,广招生徒,还出资聘请良师进行多方面的教育。自此,秦屿成了不少求学无门的学子争相前来的好地方,在那段时间,汇集众饱学之士的秦屿也成了清代闽东地区人文文化氛围极浓的宝地,被世人称为“滨海邹鲁”。

据王老介绍,清朝嘉庆癸酉年间,恰遇秋闱,秦屿数位贡生赶赴省城应试。作为乡里最为德高望众的师尊,王遐春照例为他们饯行于虎头岗下。圣寿岭,俗称虎头岗岭。它坐落于国家级风景名胜区太姥山的西南侧。三面群山环抱,东临大海,因山势酷似虎头而得名,自古以来是福鼎与福州来往的主要通道。一位贡生感慨道,秦屿往省城四百余里,崇山峻岭,道阻难行,许多饱学之士因此苦于无路而默默无闻于乡野。王遐春当即决定出资修路沿虎头岗而上直至今天的观音亭。修成之时,刚好是嘉庆皇帝五十寿庆,故名此岭为圣寿岭,岭上建一亭,内供观音大士,外供韦驮。圣寿亭也就是今天的观音亭。后于慈禧60大寿年间又重修。

几年前秦屿镇的一批退休老同志,看到镇上没有一个适合老年人休憩活动场所,忧心如焚,经反复商讨,决定发挥余热,自筹资金在虎头岗上修路植树,兴建公园,老人们倡议一传开,就得到全镇干部群众的热情响应,各界人士毫不犹豫地慷慨解囊,不到两年的时间,筹集资金近40多万元,砌麻石台阶五千多级到观音亭,把原来的荒山旧道修建成了秀美的休闲和晨练的好场所,成为人们登山健身娱乐的好去处。

尽管王遐春王学贞父子连一张画像都不曾留下,然而,如今人们来到秦屿,漫步而过书声朗朗的位于秦屿中心小学德育室的龙山书院旧址,仿佛当年王氏父子倡办乡学之风穿越了时空;拾级登上灌木丛生,古木参天的圣寿岭,睹物思人,眼前便会浮现起令人肃然起敬的先贤的身影。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村