王十朋与朱熹交往事迹考略3

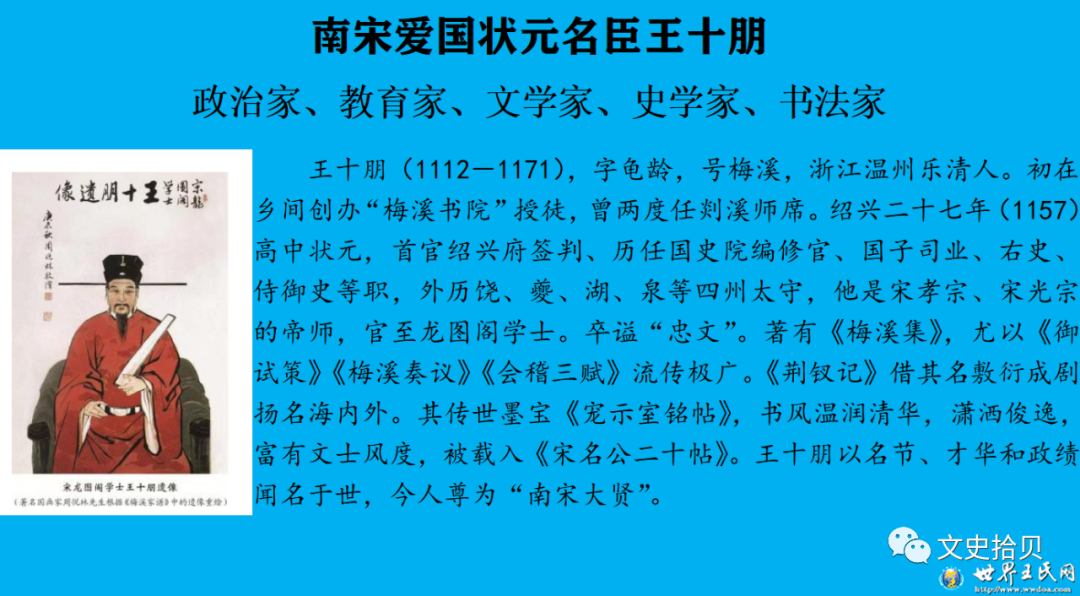

泉州在古代学风很好,向学的人也很多。所以自宋以来,办了不少书院。其中有泉州古代“四大书院”之一的泉山书院又名温陵书院,是宋代著名的理学家朱熹建的。原址在今泉州东街第一医院,有学舍十三间和“敬业堂”一座,历代屡有兴废,后迁到东街菜巷内。宋乾道年间太守王梅溪知泉州时曾会诸生于学宫讲经。

清源书院是泉州历史上规模最大的一个书院,为泉州郡守陈之铨所创建,一直延续到清末,民国时改称晋江公学。冯国柄《重修清源书院经费碑》载:

泉郡为子朱子(朱熹)过化之地,而王梅溪(王十朋)、真西山(真德秀)两先生皆守兹土,所以启迪而熏陶之者,至深且久,故有海滨邹鲁之称。巨儒名臣后先辈出。士生其间,耳濡目染,必有以继迹前贤,而教育造就,非加意于书院不可。

2019年1月5日,《石狮日报》第8版“闽南文化”刊载了胡丹扬《龙泉书院“国学讲堂”开展对联知识专题讲座》一文,其中写道:

朱熹曾在泉州城内兴建温陵书院,又为修葺不二祠,祠宇修成后,朱熹撰联云:“事业经邦,闽海贤才开气运;文章华国,温陵甲第破天荒。”而宋孝宗年间,王十朋任泉州太守期间,曾撰春联:“万里和风生柳叶,五陵春色泛桃花。”

据笔者考,此为王十朋佚联。

(四)共同景仰秦姜二公高风高节

朱熹、王十朋两人先后仕泉州守,而位于晋江北岸的南安九日山,是全国历史文化名城——泉州的名山胜地。九日山是晋人南迁聚居之地,又是中唐名诗人秦系、名相姜公辅长隐之地。南宋绍兴初年,泉州太守赵令衿,为了纪念姜公辅与秦系在此山长隐,特在延福寺东侧建二贤祠(亦称姜秦二公祠)。

朱熹至少两次登临九日山。清乾隆三十三年(1738)福建提督马负书题“九日山”三个大字,十分醒目。附记云:

郡乘山川志,朱文公两游于此,又书九日山三字。余游历憩览,考之山僧,谓世远湮没无存,良可慨息。因重勒三字,以承先哲表彰胜地之至意云。

朱熹还写过多首与九日山相关的诗篇,如《题九日山石佛院乱峰轩二首》《寄题九日山廓然亭》等。

王十朋亦多次登九日山,留下20多首不朽的诗篇,他作的《十日同知宗提舶游九日山延福寺》诗,把九日山胜境之多、景色之美,游人盛况、游后心境,写得有声有色。

同时,由于对姜秦两人的景仰,上九日山东峰,凭吊姜公辅、秦系。他在《姜秦峰》诗写道:

郡侯不识国元勋,释子哪知姜与秦。

隐士有灵应拊掌,相公死亦不容身。

南宋朱熹为景仰秦姜二公高风亮节,特在“半山里许道上”建思古堂(亦称怀古堂)。王十朋与朱子有同感,亦赋诗以言志,其诗云:

孤屿游人思谢公,天台禅客亦思丰。

黄花境界谁思古,堂在烟云缥缈中。

(五)与两公相关的成语举隅

2022年1月8日,CCTV10“百家讲坛·中华成语”播放了湖南大学彭兰玉教授讲述与“真诚品德”有关系的成语故事。第一个成语讲的就是“表里如一”。

成语1【表里如一】

表里:外表和内心。人的内心和外表一样。指人的思想和言行完全一致。

——语出宋·黎靖德《朱子语类·中兴至今日人物下》:“王龟龄学也粗疏,只是他天资高,意思诚悫,表里如一。”也作“表里一致”。

成语2【光明正大】

指心地坦白明朗,正派无私。

——语出宋·朱熹《晦庵集·王梅溪文集序》:“是以其心光明正大,疏畅洞达,无有隐蔽。”

成语3【肆无忌惮】

肆:放纵,任意;忌惮:顾忌和畏惧。任意胡作非为,毫无顾忌和畏惧。《礼记·中庸》“小人而无忌惮也”。朱熹注:“小人不知有此,则肆欲妄行而无所忌惮矣。”

——语出宋·朱熹《晦庵集·与王龟龄书》:“遗君后亲之论交作,肆行无所忌惮。”

成语4【顽廉懦立】

使贪得无厌的人能够廉洁,使懦弱的人能够振作起来。形容志节高尚的人或行为对人的感化力量巨大。《孟子·万章下》:“故闻伯夷之风者,顽夫廉,懦夫有立志。”

——语出宋·朱熹《晦庵集·书·与王龟龄》:“读之真能使人胸中浩然,鄙吝消落,诚不自意,克顽廉懦立之效,乃于吾身见之。”顽:通“怃”,贪婪。廉:廉洁。懦:懦弱,软弱。立:自立。也作“廉顽立懦”。

三、互致书函考

王十朋中状元后,与朱熹两人各地为官,虽未曾晤面,但书信来往不断。近读顾宏义撰《朱熹师友门人往还书札汇编》收录有王、朱两人的往来书信,为论述方便,征引如下:

(一)王十朋《与朱元晦书》

过玉山,邂逅侍郎汪丈,极口称道登对三札,所论天理人事,备数千言,高见远识,当于古人中求之也。

按:滕珙《经洲文衡》续集卷三于《癸未垂拱殿奏札一》下云“是年春三月,召先生(朱熹)赴行在。冬十月丙子,至在所,辛巳,人对垂拱殿,首论大学之道在乎诚意正心修身以及于齐家治国平天下,上为之动容。十一月戊辰,除武学博士。既拜命,遂归。”又按语云:按先生有《与魏国录帖》云:‘初读第一奏论致知格物之道,天颜温粹,酬酢如响。第二奏言路壅塞,嬖幸乖张,则不复闻圣语矣。’王詹事十朋《与先生书》:“过玉山……”云云。王十朋与朱熹之书未载于王十朋《梅溪集》,仅存此数言。癸未乃宋孝宗隆兴元年。王十朋与朱熹书中所称侍郎汪丈乃指汪应辰,与朱熹亦关系密切。而所谓“玉山”,当指王十朋隆兴二年自家乡乐清(今属浙江)起知饶州(今江西鄱阳),赴任途径之玉山县(今属江西)。据吴鹭山《王十朋年谱》下,王十朋于隆兴元年六月间罢侍御史出京归家,二年夏以集英殿修撰知饶州,七月朔日于信州上饶(今属江西)水南僧寺拜见途经此地之张浚。三日抵饶州。而玉山乃信州属县,正当由浙入赣之要道。乾道元年七月,王十朋移知夔州,即由饶州西去,便道曾游庐山。此后其移知夔州,乃由长江水路东归,亦不经玉山。三年九月赴知湖州任,次年春请祠去。故王十朋与汪应辰于玉山晤面,当即在此隆兴二年间。又朱熹《与王龟龄》书中而一则言“于是慨然复有求见于左右之意,而未获也”,再则言“而自伤无状,独不得一从宾客之后,以望大君子道德之余光也”,可知两人此前未曾晤面,亦无书信往还。故王十朋赏识朱

熹,而只能“手策,以抵宋倅,盛有以称道”。因此,王十朋与朱熹信中所述玉山会见汪应辰及汪氏称誉朱熹癸未“登对三札”,当恩追述之语。而据朱熹《与王龟龄》所言推知王十朋此信当撰于在乾道三年(1167)九月至十二月间。

(二)朱熹《与王龟龄》

熹穷居晚学,无所肖似。往者学不知方,而过不自料。妄以为国家所恃以为重,天下所赖以为安,风俗所以既漓而不可以复淳,纪纲所以既坏而不可以复理,无一不系乎人焉。是以闻天下之士有声名节行,为时论所归者,则切切然以不得见乎其人为叹。及其久也,获得见之,或不得见之,而熹之拳拳不少衰也。闻其进为时用,则私以为喜;闻其厄穷废置,则私以为忧。及夫要其所就而观之,则始终大节真可敬仰者盖无几人;而言论风旨卒无可称,功名事业卒无可纪者,亦往往而有。以此喟然自叹,知天下所谓声名节行者,亦未足以定天下之人,而天下之事未知其果将何寄也。自是以来,虽不敢易其贤贤之心,缓其忧世之志,然亦窃自笑其前日所求于人之重而所以自侍者反轻,如孟子之所讥也。于是始复取其所闻于师友者,夙夜讲明,动静体察,求仁格物,不敢弛其一日之劳,以庶几乎有闻者,而于前日之所为切切然者,则既有所不暇矣。

当是时,听于士大夫之论,听于舆人走卒之言,下至于闾阎市里,女妇儿童之聚,亦莫不曰:“天下之望,今有王公也。”已而得其为进士时所奉大对读之,已而得其在馆阁时上奏事读之,已而得其为柱史、在台谏、迁侍郎时所论谏事读之,已而又得其为故大丞相魏国公之诔文及《楚东酬唱》等诗读之,观其立言措意,上自奏对陈说,下逮燕笑从容,盖无一言一字不出于天理人伦之大,而世俗所谓利害得丧、荣辱死生之变一无所入于其中,读之真能使人胸中浩然,鄙吝消落,诚不自意克顽廉懦立之效乃于吾身见之。于是作而叹曰:“士之求仁,固当以反求诸己为务,然岂不曰事其大夫之贤者云哉?今以前日失数公者自惩,是以一噎而废食也。”于是慨然复有求见于左右之意而未获也。

昨闻明公还自夔州,抚临近甸,而熹之里闬交游适有得佐下风者,因以书贺之。盖喜其得贤大夫事之;而自伤无状,独不得一从宾客之后,以望大君子道德之余光也。不意夤缘与其向来鄙妄无取之言皆得彻闻于视听。明公又不以凡陋为可弃,狂僭为可罪,而辱枉手笔,以抵宋倅,盛有以称道。窃惟明公之志,岂非以世衰道微,遗君后亲之论交作肆行,无所忌惮,举俗滔滔,思有以障其横流者,是以有取于愚者一得之虑,因以不求其素而借之辞色也耶?明公之志则正矣,大矣。而熹之愚未有称明公之意也。虽然,有一于此,其惟益思砥砺,不敢废其所谓讲明体察、求仁格物之功者,使理日益明,义日益精,操而存之日益固,扩而充之日益远,则明公之赐庶乎其有以承之,而幸明公之终教之也。

虽然,明公以一身当四海士大夫军民一面之责,其一语一黙、一动一静之间,所系亦不轻矣。伏惟盛德大业前定不穷,其刚健中正、笃实光辉者固无所勉强。以熹之所睹记,则古语所谓“行百里者半九十里”,明公其亦念之。况今人物眇然,如明公者仅可一二数,是以天下之人责望尤切,而明公尤不可以不戒。不审明公以为如何哉?熹又闻之,古之君子“尊德性”矣,而必曰“道问学”;“致广大”矣,必曰“尽精微”;“极髙明”矣,必曰“道中庸”;“温故知新”矣,必曰“敦厚崇礼”。盖不如是,则所学所守必有偏而不备之处。惟其如是,是故居上而不骄,为下而不倍,有道则足以兴,无道则足以容,而无一偏之蔽也。熹之区区以此深有望于门下,盖所谓德性、广大、高明、知新者必有所措,而所谓问学、精微、中庸、崇礼者又非别为一事也。狂易无取,明公其必有以裁之。

往者明公在䕫,成都汪公声闻密迩,窃意有足乐者。此来时通问否?此公涵养深厚,宽静有容,使当大事,必有不动声色而内外宾服者。明公相知之深,一日进为于世,引类之举,其必有所先矣。熹杜门养亲,足以自遣。昨尝一至湖湘,出资交游讲论之益。归来忽被除命,既不敢辞而拜命矣。然明公未归朝廷,熹亦何所望而敢前也?引领牙纛,未有瞻拜之期,向风驰义,日以勤止。辄敢复因宋倅相为介绍,致书下执事,以道其拳拳之诚,伏惟照察。

朱熹的这封书信写得至性至诚,获人好评无数。

南宋黄震言:

《与王龟龄》书,谓其有节行声名,而勉之以学。

清代圣祖玄烨云:

《与王龟龄》书,极写向往之诚,末兼勉励意。两贤相慕,岂同世情酬酢。

清代王元文在书信称:

又读紫阳与王龟龄书,言国家所恃以为重者,在乎人。

“乾道三年十二月朱熹有书信致之。”说的这封“书信”即是“《与王龟龄》”。在书中,朱熹言及王十朋云“昨闻明公还自夔州,抚临近甸”,而言自己“昨尝一至湖湘,出资交游讲论之益。归来忽被除命,既不敢辞而拜命矣”。据《王十朋年谱》,王十朋于乾道元年知夔州,三年七月离夔州东下,被命移知湖州,九月至湖州,至四年春请祠,提举江州太平兴国宫。而据《朱熹年谱长编》卷上“昨天上,朱熹于乾道三年(丁亥)九月至潭州,十一月同张栻往游南岳衡山,十二月二十日归至家乡。是月朝命除枢密院编修官,待次。可知朱熹收到王十朋之信当在乾道三年末,由宋倅转交,而朱熹回信当于四年(1168)初,仍托宋倅转交:‘复因宋倅相为介绍,致书下执事,以道其拳拳之诚。’”

北宋倅为谁?王十朋有《登清风楼呈通判宋子飞》,有“苕霅水会处,楼高风快哉”句,其诗注云:“时某的祠,子飞摄郡事,酌别是楼。”是北宋倅当即王十朋知湖州时之湖州通判宋子飞。《吴兴备志》卷六云“宋翔,字子飞,通判湖州摄郡事。翔崇安人,绍兴十二年进士。为张浚十客之一。韦太后既归,献《绍兴乐府》十二章”。《万姓统谱》卷九二又云宋翔“幼颖敏,七岁时,刘子翚命赋灯诗,援笔立成,大为所称赏。绍兴中第进士,累官国子监簿。受知张浚,为浚十客之一。韦太后既归慈宁宫,祥瑞交至,献《绍兴乐府》十二章。寻差湖南帅司参议官,以朝散大夫致仕。有《梅谷集》。”作为张浚幕僚,其与张栻交往颇密切。张栻《仰止堂记》云:“武夷宋子飞,盖游从之旧也。戊寅之夏,自其乡触热来访于潇水之上。”戊寅绍兴二十八年(1158),宋翔卒,张栻又为《祭宋子飞参议》。朱熹与宋翔亦来往颇密,有诗《次刘明远宋子飞反招隐韵二首》。又宋翔当向朱熹讲说张浚谪居永州时事:“宋子飞言张魏公谪永州时居僧寺,每夜与子弟宾客盘膝环坐于长连榻上,有时说得数语,有时不发一语,默坐至更进而寝,率以为常。”宋翔卒后,“有言士大夫家文字散失者,先生(朱熹)蹴然曰:魏元履、宋子飞两家文籍散乱,皆某不勇决之过。当时若是聚众之抄札封锁,则庶几无今日之患。”。故朱熹《与王龟龄》中所言“熹之里闬交游适有得佐下风者,因以书贺之”之“里闬交游”,当即指宋翔。惜朱熹与宋翔之书信亦散佚不传。而王十朋当是知宋翔乃朱熹之“里闬交游”,故致信朱熹,而托宋翔转交,时当在乾道三年九月至十二月间。

又因王十朋来中提及汪应辰,故朱熹《与王龟龄》有言“往者明公在夔,成都汪公声闻密迩,窃意有足乐者,比来时通问否?此公涵养深厚,宽静有容,使当大事,必有不动声色而内外宾服者”,以为回应。王十朋知夔州时,汪应辰正知成都府。

自此至乾道七年七月王十朋卒,王、朱二人是否还有书信交往,史无记载。而从二人行踪上看,二人似也未曾有晤面。然数年后,朱熹曾代刘珙作《王梅溪文集序》,为王十朋墓碑篆额。

世界王氏网版权及免责声明:1、凡世界王氏网所有作品、图片,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编,违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明“来源:XXX(非世界王氏网)” 的作品、图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权请告知删除。谢谢! 本网总机:0593-7639088,有关作品版权事宜请联系:QQ邮箱:1173471839 网易信箱:fjfdws@126.com

相关文章

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村