《三字经》作者王应麟为竹口王姓肇基始祖

“人之初,性本善……”但凡提起《三字经》,几乎每个中国人都知道,然而作者是王应麟还是区适子却一直没有定论。长期以来,占主流的说法是出自南宋王应麟之手,时下出版的《三字经》也多标明“宋·王应麟著”。

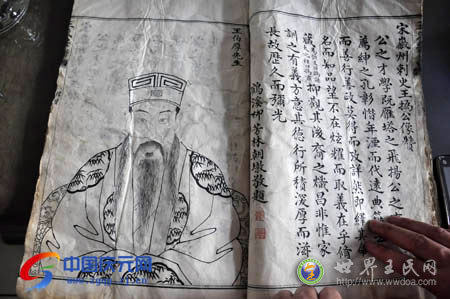

王应麟一直被认定为宁波鄞县人,然而,近日,竹口镇一王姓家的《王氏族谱》,却清楚地记载着南宋礼部尚书王应麟由鄞县徙居庆元竹口,是该镇王氏肇基始祖,并在竹口期间创作了《三字经》。

据介绍,《王氏族谱》是在竹口阜梁桥重建过程中发现的。重建委员会副主任吴荣步在起草阜梁桥重建记的过程中,查询阜梁桥的历史文化底蕴,发现《庆元县志》上记载着原阜梁桥上悬挂着“宋王伯厚先生故里”的牌匾。后通过网上查询,王伯厚是南宋时期的礼部尚书王应麟,也是目前学界比较认可的《三字经》作者。

吴荣步告诉笔者,他是竹口人,得知这一情况后,马上着手相关情况的搜寻,了解到镇上还有一户王姓人家,他便前往寻访并发现了保存尚且完好的《王氏族谱》。而正是这本族谱详细地记载着王应麟的相关情况。

在吴荣步的带领下,笔者来到这户王姓人家。户主王海丰,今年76岁,是竹口王氏第19代子孙。

在王海丰家里,笔者见到了两本族谱,因年代久远封面已经贴上报纸,看不到任何文字,正文也有破损,但有关王应麟的记载却非常详细和清楚。

族谱的第四页记载:“一世——撝,守澄公之子,行福一,嘉定癸未蒋重珍榜登第,官徽州知府,卒葬鄞县,配周氏夫人,生二子。”

“二世——应麟,字伯厚,行寿一,号厚斋,晚号深宁居士,登嘉熙戊戍进士第,官礼部尚书寻调工科给事中致仕,由鄞县鄮山徙居庆元竹口,所著有玉海集四书论语攻异深宁集小学绀珠困学纪闻王尚书遗稿三字经等书行世,详载县志,配陈氏夫人,合葬廻龙潭后坐,丁向癸,生一子,始迁之系。”

“应凤,行寿二,中博学宏词可,仍居鄞县鄮山。”

王海丰告诉笔者,这两本族谱是一代代传下来的,由于竹口王姓人丁不是很兴旺,所以族谱也就一直未拿出来给人看过,传到他手中已经有49年了。

王海丰还告诉笔者,他父亲曾经和他讲过祖宗的故事,王氏开祖从宁波那边逃难至庆元竹口,便在竹口定居,于是王氏便在竹口繁衍开来。

在族谱上还记录着王应麟缘何来到庆元及其坟墓的详细山形图。族谱记载:“翻阅旧谱方知为宋儒伯厚先生之后裔也,先生世居宁波附郭之鄞县致仕,后徙居庆之竹口,然鄞距庆千余里矣,竹口山川固佳,而非能过于负滨海控扶桑枕山臂江深迥,幽奇之胜也……”

依照族谱中所画的王应麟坟墓山形图,笔者在王海丰的带领下,来到位于竹口镇水尾廻龙潭附近的王应麟坟墓所在地,由于年代久远坟墓被杂草树木所掩盖。

穿过密密麻麻的树丛,王海丰指着几个已经破坏得不成样子的深坑告诉笔者,这就是先祖王应麟的坟墓。但早在民国时期就已经被盗过,后来又陆陆续续被挖过。每逢清明节都会有人来扫墓,但目前竹口王姓只剩他家一户。

笔者发现,族谱上标识出来的地名和现在的地名完全符合。

《三字经》在竹口创作?

族谱能否真实反映王应麟确为竹口王姓造基者和《三字经》是其在竹口隐居期间创作?随后,笔者又在庆元县档案局和图书馆查阅了相关信息。

《庆元县志》(光绪三年版)注释本(下册),在卷十,人物志(理学)第258页,有关于王应麟情况介绍,同时该书的《重建阜梁桥记》和《重建竹溪公馆记》中分别有王应麟的事迹描述。《王氏族谱》中的写序或作跋的陈嘉猷、姚梁、余垲在该书中均有详细情况介绍。

而在康熙十一年版的《庆元县志》第266页至267页中也有王应麟的情况介绍。

据《二十四史》宋史卷四百三十八第12987页至12991页记载:王应麟字伯厚,庆元府人。九岁通六经,淳佑元年举进士,从王埜受学……后二十年卒。

王应麟19岁,淳佑元年举进士,与族谱中记载的登嘉熙戊戍进士第年份不一致。然而,嘉熙与淳佑是相衔接的两个年份,嘉熙末也就是淳佑初,这一矛盾也就不复存在。

而史书对于其官场之后的20年没有详细记载,那么竹口《王氏族谱》所记载的王应麟从宁波鄞县迁到庆元便也有了支撑点。

而《中国古代编辑家评传》中陈述的立志做通儒的编辑家王应麟章节则详细记录了王应麟的生平与政治活动。

该书记载:咸淳九年(1272年),襄、樊沦陷,元军兵分三路攻宋。王应麟迁礼部侍郎,转礼部尚书兼给事中,因与丞相留梦炎不合,东归。宋亡之后,隐居不出,以讲学著述终其身,我国古代典籍浩若烟海,但由于天灾人祸,代有亡佚。特别是改朝换代之际,更是文化典籍遭殃之时,其大部分著作即在此时期完成,《三字经》未被收录在其作品集中也就正常了。

清陈仅《王深宁先生年谱》(《四明文献》本):“恭帝德佑二年丙子(1276),五十四岁。是年宋亡,先生杜门不出。所著述,只书甲子。”

竹口,往来浙南龙泉、庆元间的大道,是大道上必经之地。距此不远的曹岭更是当时庆元通往外界的重要商埠,流经的瓯江直通温洲入海。因为交通险要,素称“闽浙通衢”。小镇的旁边,有条“竹口溪”,往福建方向流去,是闽江的上游。

吴荣步告诉笔者,重建古桥一方面是为了挖掘地方文化,另一方面也是对先贤古人的一种敬仰。阜梁桥原来悬挂着“宋王伯厚先生故里”的匾,这是不争的实事,庆元县志有详细的记载,现在竹口当地还有很多人记忆犹新。只是后来阜梁桥被拆除,这块匾也就不知去向。

对于族谱上关于王应麟先生的相关佐证,吴荣步还指出族谱序中收录着龙泉、庆元、浦城、松溪及竹口迁居龙泉王姓子孙写的序言或跋。

谱序上记载:“先生世居宁波鄞县,当宋末造,隐居四明,从学西山真先生(名真德秀,南宋名臣,著名儒家学者。今福建浦城人),时相过从经竹溪(竹口),览其山川秀异,幽胜宜人,固移居焉。遂成庆元之始祖。”

“中国经历了几千年封建社会,人道亲亲,尊祖敬宗的观念根深蒂固,且修订家谱的目的也是为了序昭穆别。将肇基始祖乱认,不但不符合礼教,而且会让他人耻笑。”吴荣步说,王氏子孙也就犯不上几十代如一日的祭扫先祖的坟墓,同时为家谱作序或跋的多为外地人,他们并没有理由要为竹口树碑立传而造假。

从各方资料显示,竹口《王氏族谱》上出现的王应麟极有可能就是南宋名儒王应麟,从时间上推断《三字经》就是其晚年隐居竹口时所创作的作品,故有“王尚书遗稿未收录《三字经》”一说,这或许就是当时庆元距鄞千里有余,编辑者未能将其及时收集汇编。

关于王应麟是否为《三字经》作者学界自有评论,我们也无法妄加评论。但从所查阅的资料和竹口镇王海丰家中的《王氏族谱》看出,竹口的王应麟应该就是南宋礼部尚书。《三字经》是否为其在竹口期间创作的,还有待于进一步考证。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村

最新排行

- · 鬼谷子王诩

- · 明清时期莱阳蚬子湾王氏名人

- · 《旧唐书》王姓人物

- · 闽南王氏人物志

- · 琅琊王氏历史名人·王弘(附子王锡)

- · 明朝开国功臣太原郡侯王胜公传

- · 明初猛将定远侯王弼

- · 《晋书》王姓人物传

- · 王禹偁世系研究

- · 明朝武德将军王鉴