文成这个静谧的村庄,蕴含深厚历史和独特魅力

宝丰,静谧中的繁华

作者/胡加斋

1

阳春三月,风和日丽,我和文友们前往宝丰村探访。

宝丰又名宝湗,坐落在双桂乡东南部,下辖宝丰丼、后半垄、山央降、九石、三条对、驮垟、下盟垄等七个自然村。据传那里菰草丛生,其根盘结,曰“葑”,“葑”同“湗”。又冬天不积雪,村民认为是宝地,故称之为“宝湗”。宝丰四面环山,风景秀丽。清嘉庆年间,平阳莒溪刘眉锡(刘基后人)游宝丰,留诗云:“三条碓上路萦纡,九石田边山曲绕。岙深林密人烟叠,湗阔泉平月色铺。王维半幅辋川图,韩愈一篇盘谷序。数日同游杖不扶,徘徊最羡苍颜叟。”

▲宝丰丼

宝丰是一处古老的村庄,至今已有四百余年的历史。村民以王姓为主,另有郑、包、林、叶等姓氏。据载:王姓先祖王克昌,系福建赤岸人,宋朝时任温州通判,居留在永嘉十三都康州(今温州永强一带)。明嘉靖年间,9世孙道余、道远兄弟为了躲避倭寇,迁居郭阳半岭。有一年冬天,天降大雪,天气特别寒冷,族人看到山下一处山丼里没有被积雪覆盖,心想此地肯定暖和。于是就从山上搬下来定居,繁衍子孙,至今已历17代。宝丰一带仍然流传着“若要暖宝丰丼”之说。后人写文赞颂道余公开基立业的功劳:“荒我高山,安我乐土;垦我堂构,辟我门户。日功日德,惟公是普。”

宝丰村的郑姓则因来宝丰做木工居留下来。后人郑作印,为宝丰著名木工世家,村里许多老房子皆出自他及族人之手。包姓则来自“双垟”,娶王姓为妻而居留下来。林姓为宝丰人上门女婿。叶姓来自桂西,民国时期来三条对做生意而居留下来,先前名声在外的“顺久”便是叶姓人家开的店铺。因三条对繁华热闹,交通便利,尤其是1998年文平公路开通之后,宝丰丼一带村民便逐渐向三条对集聚。

▲三条对

三条对又名“三条碓”。因村民在桂溪上建造了三座水碓(里水碓、中水碓、下水碓)而得名。清咸丰年间至民国时期为桂东乡政府驻地,现为宝丰村委会驻地。

三条对面临桂溪,地处文成与平阳的中心点。文平古道沿溪而行,与文成县城和平阳水头相距各约25里。当年国民党李延年部队溃败时,经过此道退往平阳方向。当时还抓走两位村民去当挑夫,一人机警逃回,另一人则至今没有音信。

▲振昌

▲王利生药铺

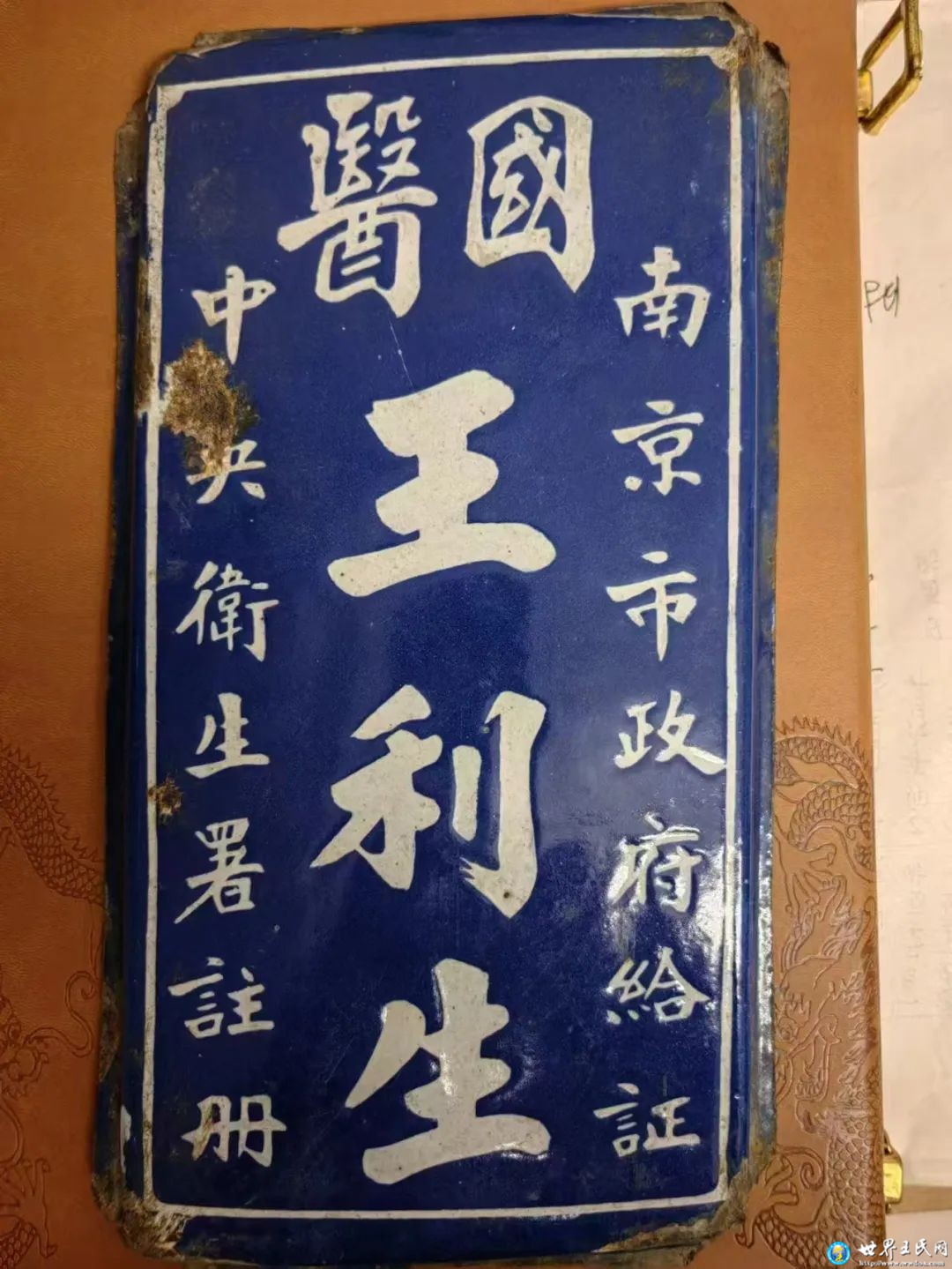

由于三条对交通便捷,昔日成为文成、平阳一带商品集散地,商客、旅人来来往往,络绎不绝。当地有“同和”“大森”“顺久”百货批发店,周边乡村,包括平阳一带都到这里批发进货。三条对还开设了“振昌”“王利生”两家药铺。“振昌”药店至今依然延续下来,柜子里仍然盛放着各种药材。“王利生”药铺创办者为王其倬,系当地有名的中医大夫。民国二十二年(1933)曾携家眷安居南京夫子庙附近,考取“中央卫生所注册、南京市政府给证”的执照并就地行医。1937年南京沦陷后西迁至重庆。抗战胜利后返回温州,先后在温州西郭、大峃王合吉四房开设中药店并行医,深得群众信赖,生意非常红火。

▲执照

由于宝丰商客、路人来往众多,村里开了好几家驿站(旅店)。还开设了卫生院,据说有医护人员十余人。

2

在村干部的引领下,我们沿着桂溪边的水泥路上行,首先映入眼帘的是溪水中央有一座古老的庙宇。黑色的瓦片,斑驳的石墙,拱形的庙门,给村庄增添了一份神秘的历史厚重感。庙里香烟袅袅,红烛烈烈。这里便是宝丰村的杨府爷殿。该庙于清乾隆年间由王族先人守、成两辈人士聚资建造。原为木质结构,后因木柱毁朽,庙宇即将倒塌。民国元年,王族先辈步星公主管维修,将木柱改为石柱,桌脚改用石料。尔后,村人爱博、其梳、其禄、仲诚等人聚资重新维修,林升银母出资塑神像一尊,庙宇焕然一新。杨府爷殿曾有过一段凶险的经历。1994年,桂溪发大水,洪水把横跨在溪上的十多座石板桥全部冲毁,但该庙虽遭急流冲洗,仅冲走部分围墙及石桌脚一只,神像安然无恙,村人感到非常神奇。

▲杨府爷殿

杨府爷殿上行右侧有一块凹地,地里芒草丛生,村干部说这里是中水碓的遗址。我低头细看,只见草丛里隐隐约约露出几块方形的石头,这石头便是当年水碓的石墩、石槽。面对水碓遗址,我的眼前不免浮现出一幅热闹忙绿的场景:清澈的桂溪奔腾而下,撞击着宽大的木轮。在水车的带动着下,下方的石锤一起一落,发出“邦邦邦”鼓点般的响声。村民们三五成群地聚集在这里,把一筐筐沉甸甸的稻谷倒进石臼中。孩子们围着水车嬉戏玩耍,笑声在山村里回荡。

▲桂东桥

走过水碓,只见溪上横跨着一座拱形的水泥桥,这便是桂东桥。桂东桥是新龙、西园、双湾等地群众通往宝丰、上坑等地的必经之道。从前无桥,行人靠碇步过溪,每逢雨天水涨便不能通行。民国三十年(1941),热心公益事业的王族宗亲延奉主持建造了一座五板、五洞的石板桥。1994年农历七月十五晚,天下暴雨,洪水泛滥,此桥不幸被冲毁。尔后宝丰两岸乡亲共同出资出力,建造了一座拱形水泥桥。

▲同和

▲驿站

走过桂东桥,便来到三条对沿溪的街道上。街边的房子新旧相间,古树掩映,高低错落。原先文平古道就此经过,是宝丰村最繁华热闹的地方。但随着村人的外出或迁居,如今显得异常静谧,偶有几位背着锄耙的农人走过。同和、顺久、大森、振昌这些老字号店铺,以及早年的驿站、卫生院房门紧锁,人去楼空。昔日忙碌而威严的桂东乡政府,如今只剩下一处残垣断壁。古旧的石墙边残留着岌岌可危的木架子,那些木头早已被岁月侵蚀得斑驳不堪,表面覆盖了一层厚厚的灰褐色苔藓。看着这些木房子,我的眼前如同徐徐展开一幅古老的画卷,在宁静中弥漫着繁华的气息。

▲桂东乡政府遗址

3

沿着三条对后山的公路上行,我们来到了后半垄。这里有一座四面屋,后退建于清乾隆年间,为世崇公建造;前退建于清雍正年间,为守迥公建造。屋里至今还保存着“正”字辈书写的“文元”牌匾。四面屋如今依然完好无缺,藏青色的瓦片,紫色的雕廊,棕色的板壁,处处透出古色古香的气息。

▲后半垄四面屋

▲文元牌匾

这是一座有故事的老屋,村里广泛流传着“傻娘生灵儿”的故事。相传道余公5世孙世崇公家道殷富,却中年无子,他的兄弟则生了五个孩子。世崇公原想从兄弟家过继一个儿子。有一次世崇公在地里掘菜园,叫五个孩子帮忙,结果没有一个愿意前来。世崇公感觉那五个孩子太懒,难以继承家业,于是便想抱养别家的孩子。世崇公曾在巨屿一带放贷,有户人家因家贫付不起利息,便想把自家的孩子送给他,以免除部分债务。但又怕世崇公不愿意,于是就把孩子放在箩筐里,挑到路口的叶山亭。世崇公发现后便把孩子抱回家里抚养,就是后来的守通公。世崇公此举引起兄弟的不满,意为自家骨血不要,非要别家的孩子继承产业。后守通公渐渐长大,十六岁便娶妻成家,十七岁就有了孩子。有一次,世崇公抱着孙子去兄弟家玩耍,兄弟家人便说了不少难听的话。世崇公为此感到非常气恼,连早饭也不想起床吃。守通公来到世崇公床前询问缘由,世崇公一一说明,并跟守通公说想再娶生子,以缄兄弟家人之口。守通公遵从父命来到了江南(现苍南一带),当地人问守通公有什么条件。守通公说:“人要老实,会生孩子,会料理家务。多花银子无妨,但不想跟岳丈家有瓜葛。”当地人说:“我这里有一个女孩非常老实,二十多岁了还没嫁出去。”守通公见了那女子迎头就拜,后来化了三百两银子把那女子带回给世荣公当夫人。雍正葵丑年(1733)八月,那女子生了一个男孩(守迥公),时年世崇公已六十余岁。不料守迥公及其后代异常聪慧,家族愈加发达。由此便有了“傻娘生灵儿”的故事。

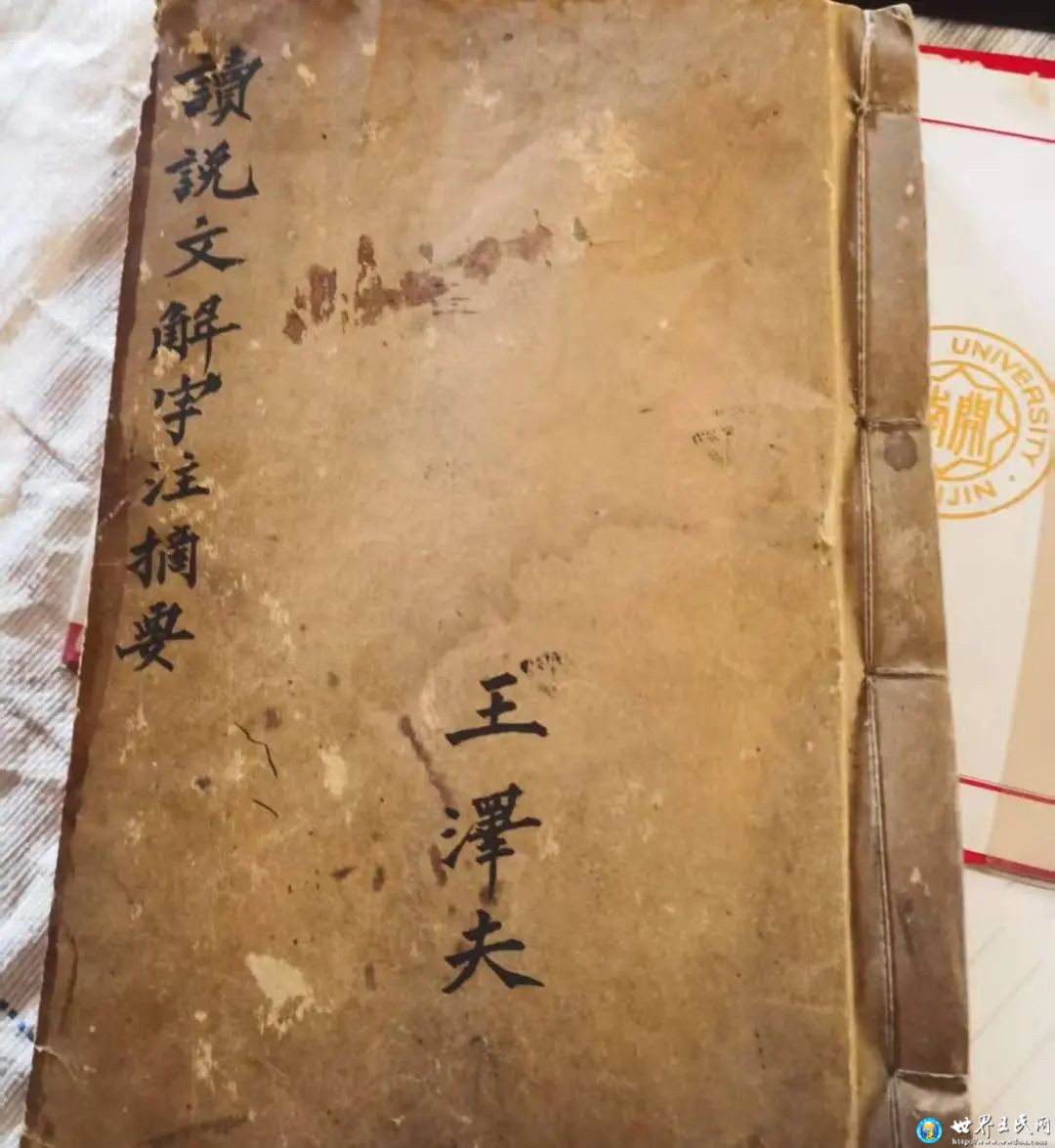

如今四面屋依然有四位老人守护在那里。守迥公的第六世孙王敬连是一名退休教师,他拿出了一叠古籍和证书让我们看。我仔细翻阅了《读说文解字注摘要》《当今“红学”两派争论点我的识别》两本书籍。这是王敬连老师的父亲王泽夫(王其端)的手稿,书里的钢笔字勾画了了,苍劲有力。王泽夫自幼聪慧好学,曾就读于浙江第十师范(温一中前身),其才学渊博,工作笃实,曾在峃口和本里小学(王其倬创办)任教多年,其培养的学子遍布四方。

▲王泽夫手稿

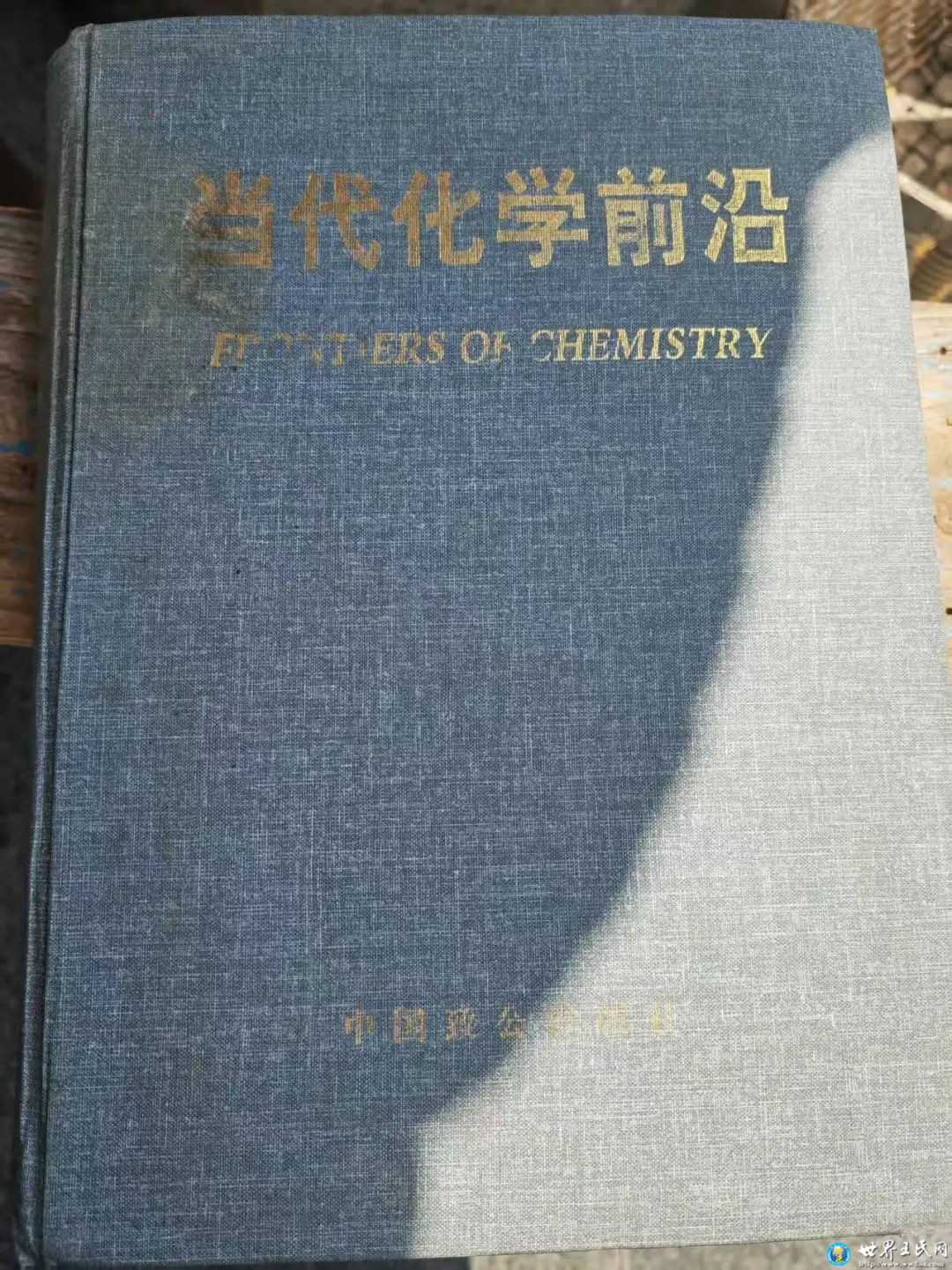

我又翻阅到一本《当代化学前沿》的杂志,为国家级刊物,里面有一篇化学论文《膜催化剂的制备化学》,作者为王敬中。王敬中系王敬连的哥哥,致力于化学研究,为南开大学化学系教授。在一九九四年二月退休之际,校长目国光评价为“贡献良多,殊堪赞誉”。其妻子杨梦燕为物理系教授。

▲王敬中论文发表刊物

四面屋的后代还出现了一位知名的画家——王素柳。王素柳1980年出生,2002年毕业于温州师范学院美术系,获学士学位并留校任职。此后她继续深造,于2015年获中国美术学院国画系博士学位。她的作品以青绿山水为特色,注重传统与现代审美的结合,形成了独特的艺术风格。代表作有《丘园养素》系列、《西湖天下景》和《云棲竹径》等,作品多次参加国内外展览并获奖。

4

我们怀着敬佩的心情离开了四面屋,那“傻娘生灵儿”的故事在耳边久久回荡。纵观宝丰的历史,宝丰村不只是守迥公及其后代是“灵儿”。后人对世崇公抱养过来的守通公也有很高的评价,赞曰:“公之器识,非俗所同。持躬涉世,克翊乃翁。排难解纷,里闾畏风。于族日干,在乡为雄,无伐其善,罔张厥功。兰树馀荫,食厚履丰。祇聆遗诫,企慕无穷。”

或许世崇公兄弟的那五个孩子也只是偶尔贪玩而已,他们及宝丰村所有的后代继承了先辈勤劳节俭、尚学上进、敢闯敢拼、团结互助的优良传统,通过自己的智慧和努力,共同谱写出王氏宗族繁荣兴盛的历史篇章。

▲瀹群学校遗址

宝丰人非常注重后代的培养,比较突出的是民国元年(1912),那时全国开展学制大改革,当地乡绅王其倬紧跟历史潮流,借用本里岩头宫庙宇,创办瀹群学校,为桂东乡第一所正规学校,学生达百余人,为宝丰培养了不少人才。

宝丰人才辈出,活跃在社会的各条战线上,有从政的,从军的,从教的,从商的。村里还出现了不少昆剧、京剧、越剧、瓯剧民间艺人。改革开放后,宝丰的年轻人纷纷走出家门,奔赴义乌、南宁、深圳、温州、四川等地,从事广告、鞋业、宾馆、电子等行业,涌现出诸如王朝际、王延东、王光浦等著名企业家。还有王延芒、王玉龙、王碎通等人,远赴意大利、法国创业,凭借自身的智慧、勇气和勤奋,在异国他乡开辟了新的天地,取得了卓有成效的业绩。

▲宝丰文化礼堂

宝丰的能人在自身发达的同时,不忘回报社会,反哺家乡,他们纷纷出资建造村文化礼堂、王氏宗祠以及体育设施,改善村庄的环境,丰富家乡人民的精神和文化生活。

我们来到了宝丰丼里,只见那里矗立着一座规模宏大的宗祠。紫色的琉璃瓦、青色的石柱、红色的木架在阳光下熠熠生辉,飞檐翘角如大鹏展翅。大门之上悬挂着一块巨大的匾额,上面镌刻着“王氏宗祠”四个大字,字迹苍劲古朴。石柱上刻有一幅对联,曰:“笔架山前翰墨生辉兴万古,王家祠里金炉吐焰耀千秋。”祠堂里金碧辉煌,青色的地面、红色的柱子、彩色的盘龙、精致的雕刻,浸蕴着浓郁的艺术文化气息。祠堂正中央供奉着祖先的牌位,他们如同一部史书,记录着一个氏族的传承与血脉。

▲王氏宗祠

据《王氏宗谱》记载:王氏宗祠始建于清光绪二年(1876),由先辈志士正辅公等首事创建,后又经过数次修缮。因宗祠规模狭小,2014年王族贤士带头筹集资金,拆除旧祠,重新修建。2024年进行装修,遂成今日之规模建制。宗祠承载着一个家族的历史记忆,是血脉相连的精神纽带。每逢重大节日或祭祀时,宝丰的族人们齐聚在这里,共同缅怀先人,祈求未来平安顺遂。

王氏宗祠的后面,坐落着道余公和道远公的墓地。墓地四周古木参天,枝叶繁茂,共同见证着宝丰四百余年沧桑而繁华的历史。宝丰的后人们常怀着敬畏之心缅怀自己的先人,感受氏族的延续与荣光。

透过宝丰厚重的历史扉页,我们深深领略到:在这静谧的山村里,每一处景致,每一段历史,都在展现着曾经拥有和正在拥有的辉煌和魅力。

世界王氏网版权及免责声明:1、凡世界王氏网所有作品、图片,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编,违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明“来源:XXX(非世界王氏网)” 的作品、图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权请告知删除。谢谢! 本网总机:0593-7639088,有关作品版权事宜请联系:QQ邮箱:1173471839 网易信箱:fjfdws@126.com

相关文章

最新推荐

文成这个静谧的村庄,

宝丰,静谧中的繁华作者 胡加斋1 阳春三月,风和日丽,我和文 [详细内容]

- · 文成这个静谧的村庄,蕴含深厚历史和独特魅

- · 闽国殷帝延政王公陵乙巳年隆重举行春祭活动

- · 祝贺戴云山脉将举行闽王文化交流座谈会

- · 六省祖地王氏赤岸大宗祠清明祭祖纪实

- · 家规家训对一个家族的影响

- · 清明节拜祖文明行

- · 广西合浦县大山角王氏祭祖盛典圆满举行

- · 幸福和美的官桥席里村

- · 轩辕黄帝祭祀典礼在渝隆重举行

- · 王氏家族:从起源到争议,探寻姓氏背后的真