为治之本 在于得人 ——王恽对于元代国家治理所做的贡献

为治之本 在于得人

——王恽对于元代国家治理所做的贡献

——王恽对于元代国家治理所做的贡献

作者:王长华

来源:中华新闻通讯社

王恽是金、元之际著名的诗文大家和元世祖时期的重要文臣,在金末元初文坛上独树一帜,其诗文影响遍及整个元代。一生仕宦,是元世祖、裕宗和成宗三代谏臣。其词清丽雅正,平易通达,风格接近苏轼、辛弃疾。其书法,于遒劲中见委婉,自成一体。

元代文学家、政治家张养浩有《挽王恽》一诗:

束发耽经晚益勤,平生精力尽斯文。先朝十老今余几,当代三王独数君。李贺屡烦韩愈驾,羊昙空阻谢安坟。玉堂寥索人何在,落日淇川满白云。

可谓对王恽一生的概括。

王恽的事迹,在宋濂等著《元史·卷一百六十七·列传第五十四·王恽传》(乾隆四年校刊)、柯劭忞撰《新元史·列传第八十五·王恽传》,以及王恽著,其长子王公孺辑编的一百卷《秋涧先生大全文集》等典籍中均有详细的记载,本文即以前者和后者为本,对王恽的事迹做一概述。

王恽,字仲谋,卫州汲县(今河南卫辉市,元朝在汲县设立卫辉路总管府)人。

据2013年河南大学宋福利硕士毕业论文《王恽年谱》载:王恽的“高祖王仲英,为郡吏,官至河平军节度府都目官,年三十八得暴疾而卒;曾袓王经 (1139——1214 ),字伯常,不仕,贞佑二年甲戌(1214)春正月十一日卒, 享年七十六,谥文元先生:祖王宇(1174——1224),字彦宇,官至金朝敦武校尉。正大元年(1224)卒 ,年五十一;父王天铎(1202——1257),字振之,号思渊子,官至金朝忠显校尉,元宪宗七年(1257)秋八月十八日卒,享年五十六岁;长子王公孺,字绍卿,生卒年不详,推氏(其妻)所生,至元三十一年(1294),任秘书监著作佐郎,大德二年(1298),进著作郎,大德七年(1303),授卫州推官。”可见,王恽一生主要活动于元世祖时期,为有传承 的名儒之家。

王恽生于1227年,自幼就有材干,操履端方,好学不倦,善于作文,与东鲁王博文、渤海王旭齐名,时人称之为“三王”。

王恽画像

知无不言 弹劾奸佞

史天泽率军攻取南宋,路过卫州,一见王恽,非常喜爱,以贵宾之礼待之。中统元年(1260年),中书左丞姚枢任东平宣抚使,征辟王恽为详议官(简称“议官”。宋太宗淳化二年,于禁中增置审刑院,下设详议官六人,以京朝官充任,与知院共同详谳大理寺所断案牍,写出书面意见,奏报中书,再由中书奏请皇帝论决。神宗元丰三年,审刑院并归刑部,详议官亦转为刑部属)。

当时,蒙元刚刚一统天下,中书省和各部也初步建立,朝廷敕令各路,各自推荐儒士和官吏之中能够理财者各一人,王恽得到推选,到了京师,他立即上书,纵论时政,与渤海周正一起,共同擢升为中书省详定官(殿试时复查并最后评定试卷等第的考官)。

中统二年(1261年)春,王恽转任翰林修撰,同知制诰兼国史院编修官。不久,兼任中书省左右司都事一职,无论治理钱谷,擢拔贤能,议定典礼,考明制度,都能够发挥其所长,同僚们对他非常佩服。至元五年(1268年),朝廷设立御史台,王恽被拜为首任监察御史,他知无不言,上书《击邪》《纳海》等论列一百五十余条。

当时,都水监(中国古代负责水利,包括航运、桥梁工程计划、施工、管理的中央机构)长官刘晸(zheng)交接权势,任用私人,专横跋扈,陷没官仓粮食四十余万石,王恽对他的劣迹进行了弹劾,将其结党营私,弄权谋利的恶行暴露于天下,一时间,权贵们对他非常戒惧,侧目而视。他还揭露说,刘晸监修太庙完毕后,朝廷对他特别赐官加以奖赏,这才过了几年,太庙的梁柱就变得摧朽不堪,他的行径事涉对祖宗的不敬,应当以法论处!王恽上奏后,刘晸自知罪责难免,不久,竟然忧惧而死。王恽任职届满后,陈天祐、雷膺向朝廷交相推荐他。

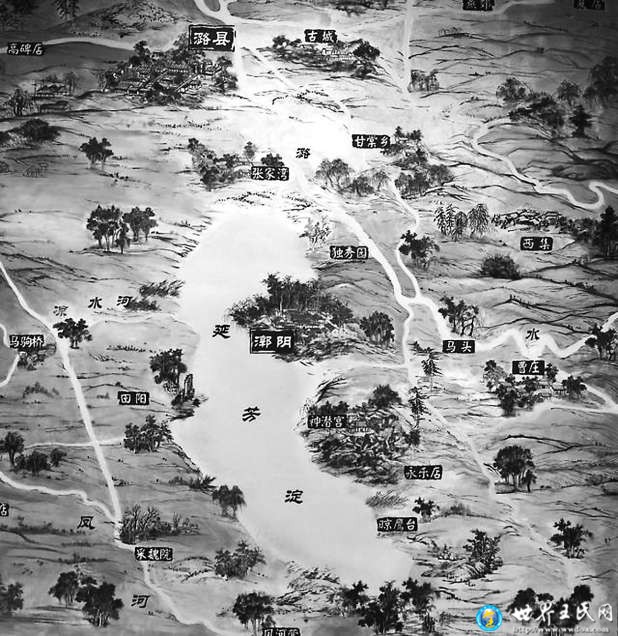

《钦定元王恽承华事略补图》,王恽撰,清徐郙、李文田补图与校订。清光绪二十二年(1896年)武英殿刻本

劝农兴教 平反冤狱

至元九年(1272年),王恽被授为承直郎、平阳路总管府判官。

关于王恽在平阳路总管府判官任上的政绩,中国辽金文学学会理事张勇耀先生在《王恽与元初平阳路经济文化重建》(原文刊发于《史志学刊》2020年第1期)一文中所记甚为详实,现引述如下。

王恽是在44岁的那一年,由监察御史调任平阳路总管府判官的。

王恽到平阳路,面临的艰难情况主要有二:一是元初平阳路遭金末战乱,民生凋敝,吏治混乱,百废待举;二是平阳路幅员极广,领九州一府。相当于现在的晋南、晋东南半个山西。

《政问》一文,记录了他上任前向几位师长前辈辞行并以为政之事请教的过程。右相史天泽(1202—1275)对他说:“汝读书年长,久在朝行,今官外郡,寅奉之心当常若在朝廷时。至于事机变转,不可预料,临时制宜可也。”史天泽嘱其常怀敬奉之心,并临事机变。翰林学士王磐(1202—1293)对他说:“长次不睦,及首沽虚声,今天下之通患。推让有终为上。”即要倡导孝悌民风,并正直立身。国子祭酒、理学家许衡(1209—1281)则对他说:“临政譬之二人对弈,机有浅深,不可心必于胜,因其势而顺导之。同僚间勿以气类匪同而有彼此,或有扞格,当以至诚感发,无所争矣。”将处理政事比作两人下棋,不必事必求胜,而要因势利导;同僚之间则要以诚相待,不争短长,不意气用事。可谓皆良言。在他任职期间,左丞姚枢(1203—1280)、吏部尚书高鸣(1209—1274)每有事经过平阳,“必有言顾慰”。史天泽、王磐、许衡、姚枢、高鸣皆为由金入元的一代名士,对于战争导致的中原民生的艰难凋敝有着切肤之痛,因而对王恽叮嘱之深切,一方面是对王恽寄予厚望,另一方面也可看出这些老臣对于国家民生恢复的热切愿望。

王恽四月赴任,五月即为当地官吏定立法条。其《谕平阳路官吏文》记所立法条有以下五点:

一、官无大小,俱为一体。

二、官要为民父母,以民生为本。

三、官员要明察秋毫,公正断狱。

四、官员皆受监督,不可妄为。

五、官无大小,皆有使命。

王恽在晋五年,足迹几乎遍历各府、州、县。

“劝农”是王恽在任期间的首要任务。他开列劝农事宜共十一条,令有司将之遍历乡村。王恽巡行中还常和老农交流,了解农事。

在王恽支持下,绛州正平县新开溥润渠,改造浍河以溉农田。

研究表明,元初的农业政策加之各地官员的努力,使元代粮食产量大幅提高,“与前代相比,元代的亩产量相当宋代的123%,达到前所未有的新高度”。无疑,王恽这样务实的地方长官,正是当时促使元朝经济发展的重要力量之一。

修复被战争损毁的庙学祠寺等文化设施,是王恽任职中的又一项重要内容。修临汾星丸漏,“漏”为古代计时之器。其《平阳府新修星丸漏记》对新漏之形制记述颇详,可作为元代计时工具的一份科技史料。

修首阳山伯夷、叔齐庙,修泽州天井关夫子庙,修平阳路道爱堂,即平阳府治的前厅。

王恽在重申庙学对于尊崇孔子正道之学的意义之外,还谆谆叮嘱教师要明其大义,尽心育才,并表达了对这一方有着古老深厚文化传统的土地能够“人材辈出,斌斌然追两汉之风”的殷切期望。

开通临汾姑射山道,是王恽任职平阳路期间的一项重要业绩。

此外,王恽五年内也写作了大量诗词,记下了他去往各地考察的情况,并对山西境内的古迹多有题咏,极大地丰富了山西的地方文化。

当时,绛州治下的太平县(今襄汾县),有一位姓陈的人,杀害了他的兄长,却因为向官员行贿而被宽缓刑狱,但受其牵连,被逮捕关进牢狱者竟有三百余人,这个案子拖了五年还久拖不决,朝廷委派王恽去审查。王恽到了太平县后,经过审讯,很快就弄清了案件事实,他立即下令,全部释放被错误逮捕而关押在狱中的无辜者。当时,绛州地面久旱无雨,这一天晚上,大雨滂沱而下。

在离任回朝前所写的乐府《木兰花慢》(其七)中,王恽写道:“老西山倦客,喜今岁是归年。笑镜里衰容吟边,华发薄宦,留连功名事,元有分,且著鞭。”词自注:“十三年平阳秩满,清明日赋。”可见他对自己平阳路五年的治理结果是较为满意的,王恽也因此获得了忽必烈“奉公勤政”的嘉奖。

王恽 著 《玉堂嘉话》

黜置枉法 劝勉太子

至元十三年(1276年),王恽奉命在河南主持儒生考试。至元十四年(1277年),王恽任职翰林待制,拜朝列大夫、河南北道提刑按察副使。不久,就改置于诸道制下,迁任燕南河北道,巡察各郡,一些贪赃枉法的官吏,多被罢黜。

至元十八年(1281年),王恽官拜中议大夫,行御史台,治书侍御史(治书侍御史是官名.秦置,亦称治书御史、持书侍御史,简称御史、侍御.或说西汉宣帝时令侍御史二人治书即管理图籍文书,遂有其名。东汉为御史台属官,置二员,秩六百石.职掌依据法律审理疑狱,与符节郎共平廷尉奏事,选御史考试高第、明习法律者充任),但没有赴任。

元裕宗孛儿只斤·真金尚为太子之时,王恽就将历代明君贤勤于政务、定国安邦的经验和事迹系统地整理成章,编成《承华事略》,于至元十年(1273年)进呈给太子,意在劝勉太子效法古人,以成明君,其篇目有:广孝立爱,端本进学,择术谨习,听政达聪,抚军崇儒,亲贤去邪,纳诲几谏,从谏推恩,崇俭戒逸,知贤审官,总计二十篇。真金阅览时,看到汉成帝不绝驰道,唐肃宗改服绛纱为朱明服,心中很高兴,说:“我如果遇到这种情况,也会这样去做。”又读到邢峙谏止齐国太子食邪蒿,就对左右侍臣说:“区区一种野菜的名字,怎么会使人走上邪路呢?”詹事丞孔九思从旁回答说:“这是正直的大臣防微杜贱的良苦用心,按礼应当如此。”太子认为这个说法很好,就赐酒慰勉嘉奖王恽,并让各位皇孙传阅观看,并称赞这本书补益很多。

至元十九年(1282年)春,王恽改任山东东西道提刑按察副使,在官一年,就因疾病回到卫辉故里。

至元二十二年(1285年)春,朝廷诏命左司郎中召王恽回朝,当时,中书右丞卢世荣以善于聚敛而受到朝廷重用,也多次催促王恽来京,但王恽就是不来赴京。卢世荣,名懋,以字行。阿合马专权时,任江西榷茶运使。至元二十一年(1284),由桑哥推荐,世祖召见了他,命他与中书省官员廷辩获胜,任中书右丞。遂主持财政,整顿钞法、盐法,调整课税,实行官营酿酒、制造铁器,立规措所规划钱谷收支,又公布免课税、地租、定百官考课升擢法等九条。世祖深为倚重,但为大臣所嫉,遭到弹劾,说他理财过于苛刻诛求,天下空虚,所行不符所言等。不久,即入狱被诛。

有人询问王恽不去赴任的原因,他说:“能力小而责任大,剥削众人而为己谋利,没有听说过这样的人能够保全的。就是疏远他,尚且担心被其玷污,何况接近呢!”不久,卢世荣果然事败被诛杀,众人都非常佩服王恽超人的见识。

王恽的著作,由其子王公孺编纂为《秋涧先生大全文集》,共一百卷

至元二十六年(1289年),王恽被授为少中大夫,福建闽海道提刑按察使。在任上,他罢黜贪官污吏和不法者共计数十人,复查迟迟不决的案件,将拘禁在狱中的囚徒,审结后立即释放;他还告诫戍守的兵卒,不得寓居在当地居民家中,必须自建军营房屋居住。

他还经常说:“为治之本在于得人!”

王恽向朝廷进言说:“福建所辖郡县五十有余,山脉连绵,距海较近,实为边塞重地,而当地民情却轻浮诡异,自从南疆平定以来,官吏贪婪残暴,以故寇盗往往啸聚于山林之中,不明真相的民众受到蛊惑,往往蚁附他们,剽掠村落;而官兵去讨伐时,当地就会再次遭到蹂躏摧残,这不是朝廷对于新归附的民众一视同仁的本意。当今之时,虽然不能一一选择任命地方太守和县令,而且,行省官僚比如平章左丞等职位尚在空缺,因此,应当特别选任清明干练,平素就有声望,能够体谅天子的爱民之心,文才足以抚慰黎庶,武略足以克敌制胜的官员,使他们镇守一方,安定形势,这样的话,当地治安可以指日而待。”

当时,行省征讨巨盗钟明亮无功,王恽再次分析陈述利害说:“福建新归附的民户有几百万人之多,经过黄华一变,就逃走了十分之四五。如今巨贼猖獗,黄华又残酷蹂躏民众多年,因此,绝不可以拿寻常草寇来看待!何况,当地有溪流山川之险,如果从东面进击,则他们会向西逃走,出没难测,招之不降,攻之不克,应当挑选精兵,申明号令,专门命令重臣节制,以计谋讨伐,使他们势穷力竭,这样才可以攻取其地。”

至元二十八年(1291年),王恽被召至京师。

二十九(1292年)年春,王恽在柳林行宫觐见世祖忽必烈,上陈万言书,极力陈述时政,被授予翰林学士,嘉议大夫。

成宗即位,王恽献上《守成事鉴》十五篇,所论都来源于儒家经典。

成宗元贞元年(1295年),王恽加通议大夫,知制诰同修国史,奉旨纂修《世祖实录》。乘此机会,他搜集编纂了《圣训》六卷,上陈给皇帝。

成宗大德元年(1297年),王恽进中奉大夫。大德二年(1298年),朝廷给王恽赐锭万贯,以示奖励。王恽请求致仕(退休),但朝廷不许。大德五年(1301年),他再次上陈奏章,请求退休,朝廷授予其子王公孺为卫州推官,以便奉养,仍然任命其孙王笴为秘书郎。大德八年(1304年)六月,王恽去世,赠翰林学士承旨,资善大夫,追封太原郡公,谥文定。其著述有《相鉴》五十卷,《汲郡志》十五卷,《承华事略》、《中堂事记》、《乌台笔补》、《玉堂嘉话》并杂著诗文,共为一百卷。

元代皇帝多次巡幸驻跸于柳林行宫,王恽曾在行宫觐见元世祖忽必烈

操履端方 好学善文

王恽是元代前期文学家、政治家,也是卓有成就的著名学者。在其四十余年仕宦生涯中,王恽为官清廉,刚正不阿,五任台宪,三入翰林,留下大量诗文以 及反映元前期社会面貌的记录,这些著述后来被其子王公孺编入《秋涧先生大全文集》中 。

安徽大学历史文献学博士郭晓燕在其学位论文《王恽著述研究》(2012年5月)中认为:

《秋涧先生大全文集》一百卷,是元人诗文别集中卷帙最多、内容最丰富的一部。其中前七十七卷为王恽杂著作品,包括诗、词、歌、赋、疏、议、碑铭、墓志、记、序、跋、 行状、辨、说、祭文、赞等不同文体,所记多为金末元初事。后二十三卷包括《承华事略》与《元贞守成事鉴》二卷、《中堂事记》三卷 、《乌台笔补》十卷 、《玉 堂嘉话》八卷,共五部作品。另有《相鉴》五十卷和《汲郡志》十五卷,早已亡佚。

《承华事略》二卷,引述较多前人之语和文化典故,结合历朝历代太子故事说明为政之道,并据此提出个人的政治思想和用人观点;《中堂事记》三卷,以 日志形式记录历史事件,翔实可信,详细记录了元初燕京行中书省的建构情况, 多为它史所不载,可补史阙,对研究元代典章制度,尤其对研究元初行中书省官 制的源流沿革有着非同寻常的史料价值。不少内容提及王恽本人与当时名族贵 卿的交往情况,涉及元代社会不同身份与阶层的人物,便于考见元初人物的活动情况,其中更蕴含了王恽关于治世修身的观念和看法,对研究元代典制、人物有较高的史料价值;《乌台笔补》七卷,详细记载了作者在御史台任职期间开展的 多项活动,也有直接抄引的御史台文件,涉及政治、经济、军事、法制、社会生活方面,可供后人考证元代前期政治、民生及御史台建置之用;《玉堂嘉话》八卷,所记为王恽两入翰林时所见所闻,包括唐宋及元代有关翰林院掌故、文诰礼仪及词馆制度诸事,足以显示翰林院典制沿革,可补史阙。卷二、卷三中摘记王恽亲见元灭宋时所收宋内府书画二百余幅,不见于他书著录,是研究古代书画流传端绪的重要资料。

王恽著述所载,多为其仕宦吋亲身经历或耳闻目见,有关时事之作尤为疏畅 详明,内容相当丰富,涉及元代政治、经济、军事和社会生活等方面。举凡僧侣 儒道、游侠义士、达官显贵、商贾百工之流,包括法律规章、经济刑罚、人文典 故、咏物怀古、交往行谊、 游山玩水、风俗习惯、医药葬俗、送别赠答、渔猎 农耕、祝寿碑文、上疏事状等素材,王怦在其著述中均有意识地予以记载和保留, 是明修《元史》的重要史料来源之一,不但为后人研究元代文学提供了大量翔实 的资料,具有文学上的研究价值,亦具有史学、文献学和科技发展史上的参考价值。《秋涧集》屮也体现了王恽对元朝治乱兴衰、政策得失的思考和建议,其作 品中所蕴涵的经世致用思想,更是发人深省的。

在整个元朝的诗文作者中,王恽是不容忽视的,其作品文笔流畅,内容多关注国计民生、吏治得失,涉及元初重大历史事件。如《四库全书总目提要》评价其所著《玉堂嘉话》时说:所记当时制诰特详,足以见一朝之制,其他论事诸作, 有关时政者,尤为疏畅详明。

另外,郭晓燕还在《简论<中堂事记>及其史料价值》一文中指出,《中堂事记》对研究元代典章制度,尤其是蒙元初行中书省官制的源流沿革有着非同寻常的参考价值:其一,保留了原始档案和诏令,有重要的史料学价值。其二,可订正、补充史料之误漏,有校勘之价值。其三,包含了丰富的历史地理史料,对认识元朝区域内自然环境、社会生活、经济文化、城市布局有重要的参考研究价值。

总之,《秋涧集》融汇了王恽个人的仕途经历、政治理想、学术观念,为我们研究元初社会政治、经济、军事等保留了翔实可靠的资料和史实,为研究元前期历史和社会提供了极为宝贵的资料,在文献学与历史学方面都有着重要贡献, 是中国古代文化宝库中的重要组成部分。

相关文章

最新推荐

- · 为治之本 在于得人 ——王恽对于元代国

- · 推忠守正 敬授人时 ——王恂对元代制定

- · 被遗忘的北宋名将王韶

- · 贺浙江省百姓家谱文化研究会王姓委员会成立

- · 三槐王氏上源世系部分“三说”史料粗浅辨析

- · 王大松宗贤创办的闽王酒业

- · 听传奇故事·品百味人生·赏王大松宗贤风采

- · 重阳节前夕拜访王重农老爷子

- · 75岁王馥荔痛别爱人王群

- · 今日寒露,三宜、三忌、三秘诀,过好深秋1

最新排行

- · 鬼谷子王诩

- · 明清时期莱阳蚬子湾王氏名人

- · 《旧唐书》王姓人物

- · 闽南王氏人物志

- · 琅琊王氏历史名人·王弘(附子王锡)

- · 明朝开国功臣太原郡侯王胜公传

- · 明初猛将定远侯王弼

- · 《晋书》王姓人物传

- · 王禹偁世系研究

- · 明朝武德将军王鉴