【史海钩沉】鸿儒故里觅踪迹 ‖ 王桂文

解读大鸿儒王文清随感录系列之九

鸿儒故里觅踪迹

首篇:走进一代鸿儒王文清(作者王桂文)

之二:王文清先生大事年表(作者李乔生)

之三:王文清与他的族规族训(作者李乔生)

之四:重访九溪故里 (作者李乔生)

之五:王文清的洋“粉丝”(作者李乔生)

之六:但愿天下更识君——深山探访王文清古墓(作者王建武)

之七:锄经大师王文清(作者王跃飞)

之八:王文清——廉洁的典范(作者李乔生)

鸿儒故里觅踪迹

● 王桂文

在一个微风轻拂、金阳灿丽的秋日,我们一群王文清的追慕者应王氏族人之邀走进了王文清故里。寻觅王文清的丝丝踪迹,探访研学一代鸿儒留传的文化遗存。在乡土清香中,接受了一次醇厚的文化熏陶。

出宁乡城区十余里,从宽阔的城际干线转入一条突然变窄的乡间小道,穿过一片起伏的山丘,转了几个弯后,便到了我们此行的目的地,王文清人生起始和安寝之处。

当地王氏后裔老支书王克仁和王建军等人早已在此热情等候。在他们的引领下,我们向一处地势较高的山头走去。行至半山腰,已能看到此地方圆十余里的全貌。翘首向南,可见衡山余峰逶迤而来;转头向北,一线齐整的低矮山岗围绕,中间几公里是一片开阔之地,良田沃野,呈现于前。这里是江南丘陵与洞庭湖平原的交汇之处,地势不高,平地与山丘交错。早在几百年前的明初,王文清的祖上便相中了这个山不是很高良田却很多的地方。

明永乐二年(1404),王文清的祖上北直辽东都指挥使贵公,携子辅公征云南时屯兵于此。一边待命,一边屯田以解军需。这种方式在中国历史上叫屯田制,战时出战,闲时务农,是一代枭雄曹操的杰作。其后为兵家沿袭。直至新中国成立后,这种屯田制发展到极致,典型的就是王震的二十二兵团解放新疆后转建为新疆生产建设兵团。

永乐四年(1406),辅公因军功授怀远将军,奉旨屯长沙卫中舍于宁乡铜瓦桥(今宁乡夏铎铺),立屯田慰安将士。自此,辅公由江西吉安迁居于湘,落户生根,繁衍生息,开宁乡铜瓦桥王氏一脉,成为宁邑三十四支王氏中的重要一支。至王文清时,已传至第十五代。据说王文清的先祖连续四代皆为武将,以武传世。就连王文清的祖父王国林,也能以一己之力,徒手搏杀猛虎。而未曾料想,到王文清这一代却培育出了一代鸿儒,近辅皇帝,广教儒生。

我们稍观片刻后,继续向上前行。行到一山坳处,便看到一线横堤之下张着一只洞眼,周围满是洒落的残枝枯叶,间隙着裸露出大地的原色。当老支书王克仁说这就是王文清的墓地时,同行人都倍感惊讶,唏虚不已。老支书又不无遗憾地解释道,其实早在清朝道光年间,其曾孙辈就把墓地修砌得很气派,一直保持到20世纪六十年代。后因“四清运动”和“文革”,全部拆毁。当地上了年纪的老人还能回忆起墓地的场景。高大庄严的墓碑,一根根雄伟的旺柱,还有威武的石狮、精致的香炉、跪拜石。关于王文清的墓地,当地王文清后裔向我们讲述了不少故事。

据说当年王文清寿终正寝时,有七副棺材出柩,抬往后山,分埋在不同地方,很少人知道,哪副才是真主所在,也不确定哪处坟茔才是王文清安息之地。也因为这个传说,再加上王文清的身份和地位,引来了摸金校尉(盗墓人之别称)的光顾。据王建军所述,在20世纪八十年代一个月黑风高、凄风冷雨的夜晚,这个小小的山岗上,突然汇聚了一支人马,离墓地很近的王建军祖父母被悉悉索索的声响所惊醒,起来打开门正准备往山上看时,两把寒光冷冷的白刃架在了脖子上,被人迅速推入屋内,并威胁道,“不许叫,管好自己的嘴”。第二天,风云散去,当地人上山察看时,就看到我们现在所见到的这个盗洞。后来,这伙盗墓贼在别处作案时被抓获,从审讯地供述中得知,盗墓贼在此处并无所获。也许七副棺材的传说是真的,此处不一定是真主所在;也许王文清作为一个学者,一个教书先生,并无贵重之物陪葬,致使摸金校尉的洛阳铲并未探到有价值的东西,而匆匆收场。

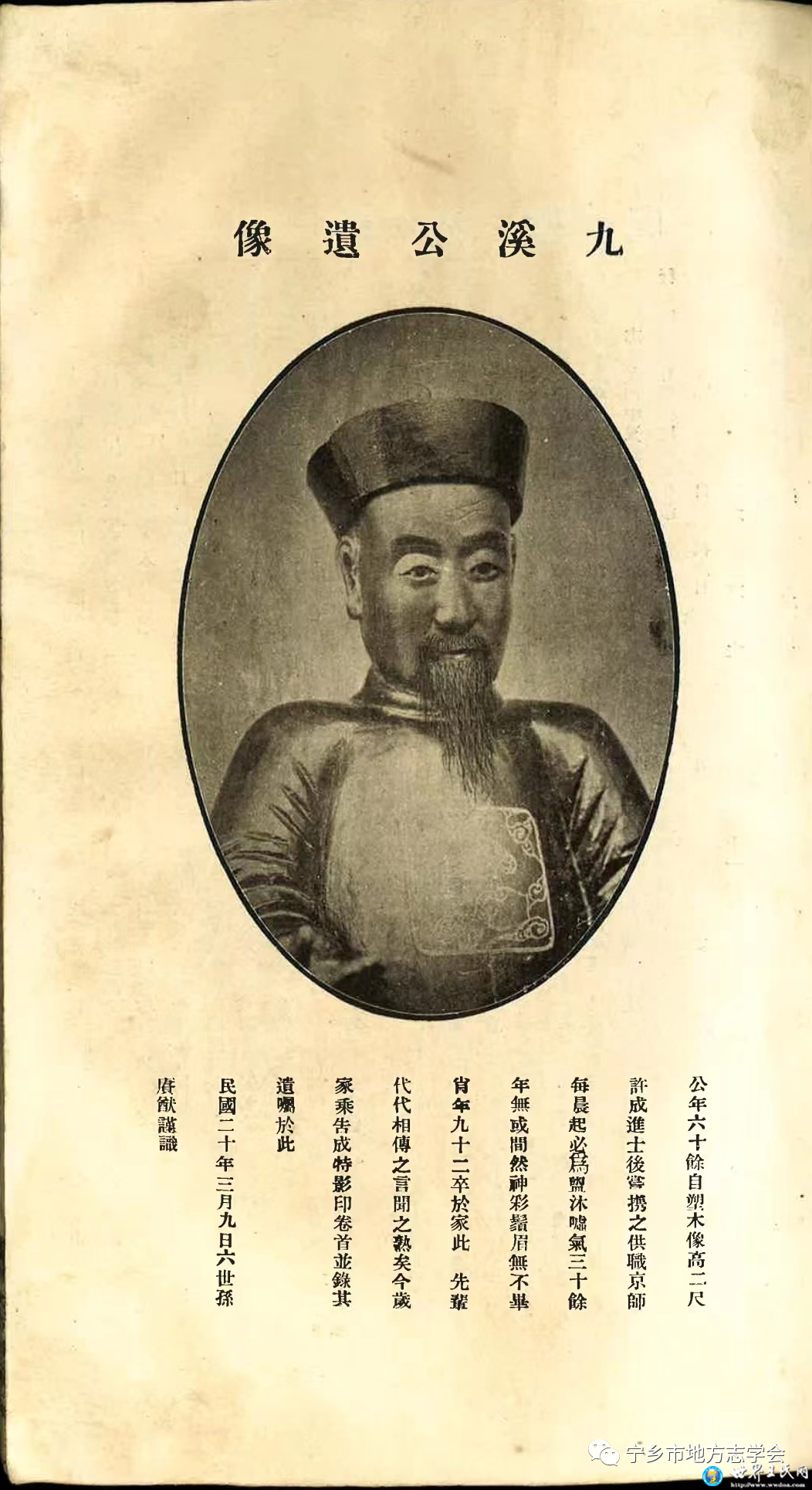

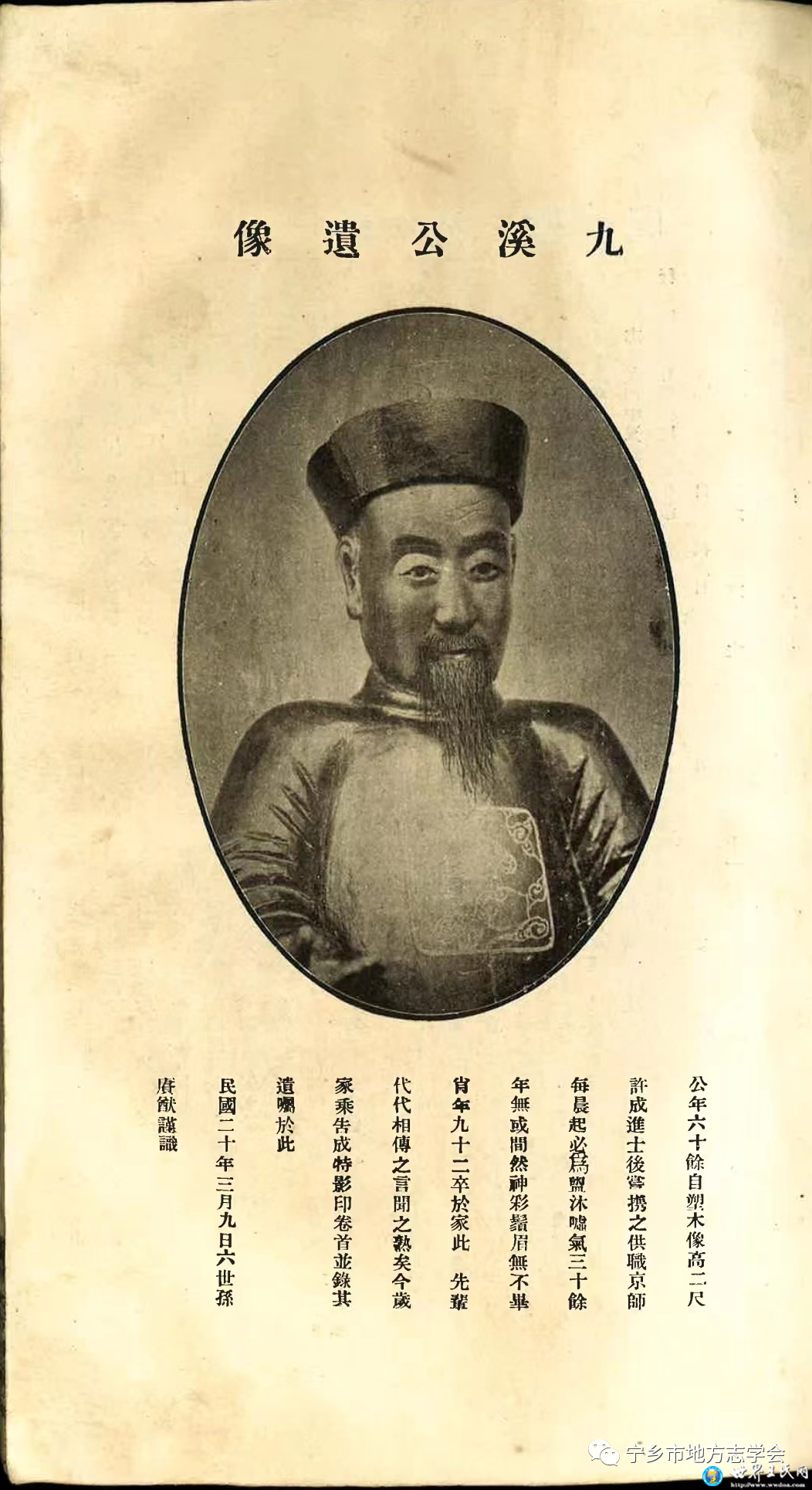

我们在王文清墓地缅怀祭拜一番后,跟着向导向山脚处的村居屋场走去,因此地大都为铜瓦桥王氏后裔而称为王家湾。经过一片荒芜之地,王建军介绍道,这片地方曾是王文清出义资而主修的铜瓦桥王氏宗祠——天相公祠,以纪念其开基祖贵公而建,但在“文革”期间被拆毁,现在仅残存有青砖的基脚。我们一行继续在村中移步探寻,走到一处民居的土砖杂屋旁,只见地上放着几个年代有些久远的麻石块柱。一根大约两米高左右的石柱,顶部成圆头状,其身为方柱,典型的“天圆地方” 的传统构造理念。走近一看,上面的文字虽已模糊,但还能清楚地辨识其上镌刻有“三礼纂修官”的字样。据当地村民说,此柱曾矗立于王文清墓地,文革拆除时洒落池塘中。今年雨水少,池塘也干枯见底,这根石柱露了出来,村民们便抬了上来草放在此。王建军说,小时在池塘戏耍游玩时,还经常脚板触探到这根柱。旁边一块长条形已中间断裂的麻石,显然是王文清的墓碑,正中央刻着“曾祖王公九溪墓”,旁边落款已难辨认。这些有幸遗存的珍贵文物,它们静静地躺在我们面前,似在诉说着历史的沧桑,冥冥之中又似在提示着我们如何敬重先人、如何尊重历史、如何传承文化、如何弘扬名人风采。我们不免心情沉重,婉惜之余更感保护优秀历史文化的责任感和紧迫感。

随后,在老支书的引领下,缓行200余米来到了一条小河边,当地人叫官桥河,在王文清的相关著作中称为铜瓦小溪。这里还流传着王文清当年骑竹马过河上学的故事。当时,王文清要通过此河去对面的王家学堂上私塾。河水浅时尚可徒涉,遇到丰水季节,则有一定难度。河上又没有桥,王文清则想出了一个办法,上学时带着一根较长的竹竿,每次过河时,利用力学的杠杆原理,一个助跑,再把竹竿向水中一插,速即腾空跃起,便落到了对岸,在宁乡的民间戏称此种方式叫“骑竹马”。一次过河时,水面不宽用不着,王文清便把竹竿寄放到了附近的土地庙旁,并托付土地公公帮其守护,没想到当地一小孩玩耍时,随意把它带回了家中。王文清放学后来土地庙取竹竿,却不见了。他生气地对着土地庙说道:“土地阿公,你不把我的竹竿找回来,我就叫你去充军”。说来也奇怪,那小孩拿了竹竿回去后,就一直叫肚子疼,他父亲一问,才知小孩在土地公公面前作了孽(宁乡民间的一种说法,在土地庙前做了不当的事)。再一看,他父亲便知这是王文清的东西,更急了说道:“神童的东西,你也能随便拿啊”(时王文清五岁能诗,十岁能文,在当地惊为神童)。于是,那小孩子父亲就赶紧带着小孩把竹竿放到了原地,并向土公公公赔礼道歉。故事有神化的成份,却也显示了王文清不同寻常的一面。

在这条小河上,有一座叫铜瓦桥的石桥,见证着王文清惠泽乡梓的义举。而且此桥在方圆几十里还小有名气,相传“有于此溪中拾得铜雀瓦砚者而得名”,地以桥名。民国之前,这一带就以此称呼。王文清还曾深情地以诗赞誉,写下了《铜瓦桥溪上三首》 ,留下了 “铜雀当年瓦,飞来覆此桥”“万卷藏书在,千秋识此溪”“回流出稻花,垂柳侵潭绿。柳下有沙鸥,飞向晚晴浴”“有时来濯足,随意好流觞。布帽冲风稳,芒鞋踏月凉”的佳句。

从王文清所作的《重修铜瓦石桥记》中得知,王文清曾几次倾力修缮此桥。“予亦两袖萧然,不得已称贷若干金,鸠工为之,仍用板片横铺柱上。乃桥成而冲去者,又二次。予力穷矣,幸甲申岁主讲岳麓书院,获俸金。遂捐赀,召石工架小石桥”。王文清不仅不遗余力修复,而且还在家规中明确若铜瓦桥崩缺损坏,后人则“定须即行修补。小则独捐,大则纠众合力。一则不枉费我之前功,一则不没祖宗下屯之旧处”。后人也诚遵其意。道光年间,铜瓦桥垮塌,王文清儿子运槐及时组织重修。同治间,铜瓦桥又破损了,他长孙松筠、德后等又分别补修。因此使得铜瓦石桥还至今幸存。

我们兴趣盎然来到此桥上,仔细端详,它是一座麻石梁桥,横跨官桥水。桥身长约15米的样子,两座桥墩支撑起桥面,桥面宽约2米,由三搭组成,桥一端的一搭由三长条麻石铺就,而另一端的两搭上原来的铺石,已被水泥预制件代替,麻石上铁楔钻印和手工剁斧的痕迹还依稀可见。在现代化的进程中,还能保有如此传统风味的老石桥,已少之又少,而这样的石桥,既体现了古代人民的智慧和勤劳,更彰显着当时人们造福乡里的德善义举。

距此不远处的栗基坝,据说为王文清始修,此坝使得官桥河两岸近千亩良田得以灌溉呵护。更为惊奇的是,与王文清有关的一件重要文物,不知何时砌护其内。据当地人说,20世纪七十年代大兴农田水利之时,有许多附近有些年份的麻石就被当作建筑材料。那块麻石上面还刻有文字,其中就有湖南巡抚陈宏谋为王文清老宅撰写的 “经学之乡”石碑。在2009年的全国文物普查中,发现“经学”“之乡”两通石刻静静地躺在栗基坝北侧堤内。王文清也深情的描述过栗基坝, “幸有先畴在,农人莫惮劳。坝高能灌井,溪窄不容舠。春雨锄山径,秋风裹布袍。时从桥上立,战栗看危涛”(王文清《栗桥坝上口占》)。

距此几里之处,是王文清老宅所在,小地名为学堂屋场。据《宁乡县志》记载:“小回龙山一曰望南,岭下有蟾蜍泉。自龙首冲而东为六甲冲诸山,东迆为原野,有学堂屋场,清宗人府主事王文清宅也,堂额曰‘五召徵君’。” “五召徵君”之匾是乾隆亲笔御赐,见匾如见君。当地有到王文清老宅文官下轿、武官下马之说。后还被人误传为乾隆皇帝微服私访至此,歇居一宿,并盛传乾隆皇帝下榻之处,蚊虫不扰,蚂蚁不生。显然,这与史实不合,乾隆皇帝并未到过湖南,微服私访也只在今江苏的江南一带。这样的传说在中国各地都有类似,是人们对盛赞之事之人的一种美化与神化。王文清第七代后人王日团先生曾回忆九溪宅第的盛况。他说老宅位于大株树和方家桥中,规模宏伟,占地约8亩,由四座院落组成,宅第前有月塘、曾家塘。东院落由王文清家人住宅,西院落为学堂。学堂延续举办到解放初期,时更名为狮顾乡中学。

这次王文清故里之行,收获颇丰,亲眼目睹了王文清留下的或与王文清有关的许多物件,亲耳听到了一些关于王文清的事迹、故事和传说。王文清不仅以其渊博的才识传道授业、著书立学,更以一颗仁爱之心布德乐施、广行义举,出资修路架桥建坝,造福当地,泽被后世。充分展现我国传统读书人“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的情怀和抱负。也许王文清没有想到,这些他认为发自本心应以为之的事,过了几百年后还有人惦记,还有人怀念,甚至赢得了后世的推崇敬仰。也充分地验证了“桃李不言、下自成蹊”的至理,又似乎告诫我们“但行好事,莫问前程,心之所向,无问西东”。历史和事实也再次告诉世人,人生在世要怀公义之心,行仁善之事,走出自已,在更广阔的天地里,建功立业,历史会记住,人们会记住!

也许是年代相距还不算远,也许其后裔众多,使得我们有幸见到了王文清的一些珍贵之物,一些传说故事还能代代口口相传下来。如果不是历史的、时代的原因,也许王文清相关的文物还会留存得更多更完整。诚然,如果我们还不足够的正视,这些保存的珍贵文物,不知命运又将如何?我想,在和谐安然的今天,在文化自信的豪情中,民间与官方的文化自觉,一定会把王文清的文物遗存和文化精髓有力地保护传承起来。我们期待有一天,这里将成为一代鸿儒的纪念缅怀之地,这里将成为传统文化的经典弘扬之处!

后记:

在原宁乡县政协王智琦主任、原宁乡日报社记者杨长生、原宁乡县文物局局长李乔生的倡议下,为保护弘扬一代鸿儒王文清的文化遗产,他们多方奔走,并组织相关人士多次实地探访王文清故里,深入挖掘王文清之文化精髓,发文宣传。之前我已作《走近一代鸿儒王文清》一文【地方族谱】走近一代鸿儒王文清 ‖ 王桂文,介绍王文清的生平事迹,以及在教育、学术上的成就。承其上又作此文,追寻和探访王文清的德行义举,以其宣示弘扬历史名人、保护传统文化的重要性!望社会各界重视。后续还将从家规、教育、诗文、学术等方面推出专题,以飨读者。

参与文献:

1、《王文清集》

2、《宁乡县志》

3、《重方九溪故里》(李乔生)

4、《重修铜瓦石桥记》

作者简介

作者系湖南宁乡人,高级经济师,市场营销师。宁乡市诗散文协会会员,宁乡市网络文学协会会员,中国诗歌网注册诗人,《青年文学家》杂志社理事,湖南王船山专业委员会副秘书长,长沙市楹联协会会员,新阳诗社会员,宁乡市地方志学会会员。

世界王氏网版权及免责声明:1、凡世界王氏网所有作品、图片,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编,违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明“来源:XXX(非世界王氏网)” 的作品、图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权请告知删除。谢谢! 本网总机:0593-7639088,有关作品版权事宜请联系:QQ邮箱:1173471839 网易信箱:fjfdws@126.com

相关文章

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村