王羲之手书《黄庭经》石刻在扬首现

2012年06月 19日 扬州网记者 孔茜 文/图

昨天,我市收藏家刘如俊向记者展示了一部“鸿篇巨制”——王羲之手书《黄庭经》的三块完整石刻,这也是国内出现的首个石刻版《黄庭经》。这为原本就传说颇多的《黄庭经》又添了一个扬州符号。

《黄庭经》佳话频传,又称“换鹅帖”

《黄庭经》是魏晋时期颇为流行的道家养生修炼之书。据相关记载,王羲之所书小楷《黄庭经》系《外景经》,原本为黄素绢本,在宋代曾摹刻上石,因此有拓本流传。欧阳修在《集古录》中记载,他曾亲眼见到记有“永和十二年”的《黄庭经》石本。

王羲之“爱鹅成痴”的故事众所周知,其所书《黄庭经》背后也有一个关于“鹅”的传说。山阴有一位道士,想得到王羲之的书法,因知其爱鹅成癖,所以特地准备了一笼又肥又大的白鹅,作为写经的报酬。王羲之见鹅欣然为道士写了半天的经文,高兴地“笼鹅而归”。

然而,王羲之只在文末署上了“永和十二年(356)五月二十四日山阴县写”,“由于王羲之没有落款署名,传说道士没有将鹅全部送给王羲之。”刘如俊介绍,也因为这段趣事,后世有人将王羲之所书《黄庭经》称为“换鹅帖”,现在留传的只是后世的摹刻本。

石刻保存完好,拓片清晰可见

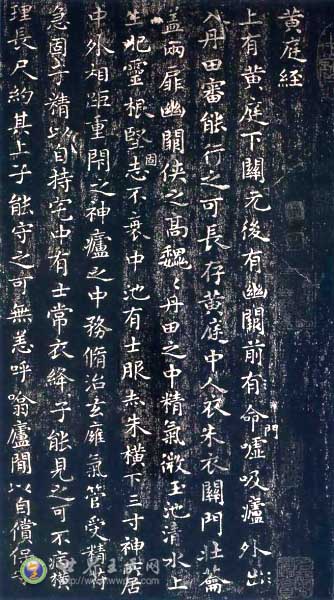

在刘如俊家中,记者看到了这三块珍贵的石刻。大小一致的石刻均为青石材质,长约1.5米,除了一块上面有些许的磨损外,其余两块保存如新。浇上水后,可以依稀辨认出《黄庭经》的大致内容。

为了更好地保护以及研究,刘如俊给每一块石刻都贴上了拓片。透过拓片,整部《黄庭经》完整呈现在眼前。王羲之书写的飘逸小楷在石刻上一一铺陈,三块石刻前后总共达到60行,约1200余字,运笔流畅,结构完美。石刻上的字体并不一致,有大有小,笔画有粗有细,在保持整体和谐的前提下,增强了字与字之间的形态变化,具有动态美,更富有轻灵飘逸感。文末所署时间、地点也与历史记载相符。

系扬州人家祖传,颇具传奇色彩

刘如俊介绍,这些石刻出自江都的赵姓藏家,并且是他家的祖传物。“后来他又开出了高于收购价两倍的价格想要收回,可见这的确是件不可多得的稀罕物件,值得收藏研究。”

我市资深收藏家陈晓友表示,《黄庭经》的珍贵史料价值尽人皆知,而如此完整的石刻也是首次发现,且从这三块石刻来看,虽然刻于哪个朝代已无法考证,但做假的可能性不大。此石刻的现身也给人们带来诸多的猜想:“这是扬州人家的祖传之物,或许这些石刻的制作者就是来自扬州,《黄庭经》的流芳百世或许也是从扬州起源的。”责任编辑:陈惟金

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村