山西公开征集民间家谱 民众反应强烈超预期

. 中新社太原4月19日电 (李新锁)19日,记者从山西省地方志办公室了解到,山西省首次公开面向社会征集家谱。山西省地方志办公室主任李茂盛表示,“征集、梳理民间家谱,有利于增强民族凝聚力和自豪感,能吸引更多人关注传统文化、关注祖先、教化子孙。”

山西省地方志办公室省情信息处副处长马晓玲说,短短几天,已接到大同、忻州、晋中、临汾、运城等地居民捐赠家谱的电话,民众的参与热情超出预期。

国有史,郡有志,家有谱。家谱的珍贵在于分则是一族一姓的历史和现状,合则是一地一郡状况的汇总,它可以填补正史和方志资料的不足。方志专家章学诚说,“家谱有征,县志取焉”。

李茂盛表示,“官方倡导民间编修家谱,民众响应积极。这是社会、经济发展到一定阶段的现象。当人均GDP超过3000美元时,人们对文化的消费会快速增长”。

“家谱热”反映出民众传承中华历史血脉和传统文化的心理需求,也是文化软实力的一种表现。

据不完全统计,山西省图书馆现有新修家谱90余种。山西省社科院谱牒中心也存有相当数量的家谱。2004年,有媒体报道,仅忻州市一地就有70多种家谱。

山西省图书馆地方文献部主任李齐增说,2000年左右,随着政府对地方志工作的逐渐重视,民间修家谱的人逐渐增多。但政府在倡导民间修家谱时,还应拟定一些合乎规范的体例、格式,以便于传承和传播。

据了解,早在1988年,山西省社科院就在五台山组织发起了首届中国家谱研讨会。随后,太原也成立了“太原王氏研究会”。山西省政府拨款资助,组织人力赴江苏、福建等地调查,以太原王氏家谱研究为肇始,推动山西民间编修家谱的兴起。

家谱是一种以表谱形式记载,以血缘为纽带的反映家族世系繁衍和重要人物的特殊史体家族,是我国最具民族特色的文献。

早在周代,就已有修谱制度,先秦的《世本》被学术界公认为中国家谱的开山之作。明清以后,家谱的修撰达到鼎盛,几乎是有姓就有谱,有族就有谱。(完)

民间兴起重修家谱热 专家:经济发展带来文化现象 青岛新闻网青岛晚报

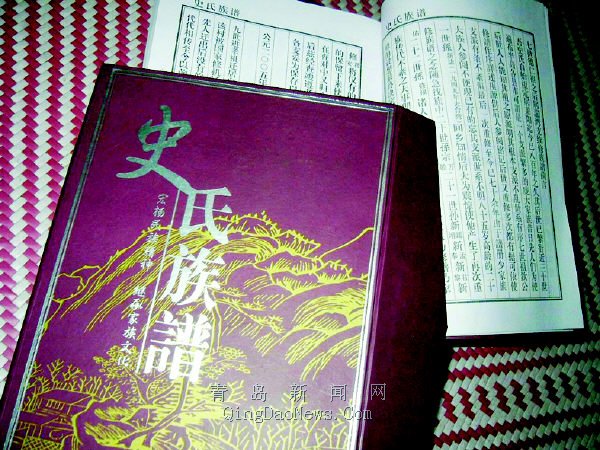

即墨史家重修的《史家族谱》。

打开百度搜索引擎,搜索关键词“家谱”,能够找到331000个相关网站网页。日前,记者从我市一些乡镇及民俗研究部门了解到,目前,民间涌动了一股修撰家谱的热潮,而且温度一直“高烧”不降。

老人回乡修家谱

1949年,30岁的史新法去了台湾,从此,他无时无刻不在思念家乡。从1989年起,条件允许了,他便每隔两三年回乡一趟,住上两三个月。去年,他再次回到即墨市七级镇湍湾村的老家时,特意做了一件事:修家谱。

“当时听弟弟史新宗说起修谱这个事,我感到很兴奋,我就说,三万五万的修谱费用我全包了!”史新法说,“我希望在有生之年拥有这样一本家谱,我还要带到台湾去,台湾还有几户史家,我们都是‘一家子’,他们也要我给带回一本去。”

“小修”花了一万三

大家没有要老人那么多钱,但在老人的坚持下,他还是捐出了2000元钱。加上大伙纷纷掏钱修谱,最后,一共捐了13000元。村民史新宗说,这个事被远在流亭的史其宗一家得知后,他兄弟四人一下子又捐出了6000元。“如果真要修‘大谱’,那山东半岛都可以‘拾’起来,史姓都是一个祖先,但是没有那么多的钱和精力,所以大家就花了一年多的时间,主要在即墨市范围内‘小修’了一下。”史新宗说。

“以前听说我们史姓是明朝时最先搬到山东的,修谱时发现,原来是宋朝淳熙年间,一个河南进士来到了山东,这是我们的祖先。”史新法在给记者讲起家谱时,俨然一个史学家。

又排出二十多辈

“如果再不修,等我们这一代人走了以后,后几代人就没这个观念,也没这个能力修了”,该村巩氏家族的巩志田说,自己和另外两个人负责修巩氏家谱,大伙热情也很高,一共捐了7000多元,现在,家谱已基本修补完善,就等待印刷了。

巩志田说,修谱是一项承前启后的工作,既明确了家族的起源,同时也排定了后代的辈分。这一次,又往下排出了24代的辈分去,分别是:源继祖福,开发余业,新华传扬,国会占魁,育才广杰,博大隆昌。这是大伙集体想出来的,从字面就可以看出来,对后代寄予了深厚的期望。

据悉,该镇的王姓、丁姓等十余个姓氏,都先后修起了家谱,还有一些家族正在筹备中。

民俗专家:经济发展带来的文化现象

市民俗博物馆民俗研究员张淑臻分析说,现在全国很多地方确实出现了修家谱热,首先,这应该是经济发展带来的一种文化现象。从历史上看,盛世修谱———当经济实现了稳步发展,无战乱、无灾荒时,就会产生文化复兴,带来修谱热。

其次,也是一种传统宗族观念的释放。中国尽管经历了文革时期,但大家没有忘记传统的宗族观念,同时,大家也是感念先恩,增强责任感,追求家族更大发展和壮大。

“现在五六十岁的人,是承前启后的一代,到后代也可能真的没能力修家谱了,很多东西可能就失传了,这也应该是一种家族文化的拯救”,张淑臻说,这也是一种寻根,编修家谱能够挖掘前辈的文化财富,并作为一笔精神遗产教育后人,创造一个和谐家族,有助于和谐社会的创建。

张淑臻说,前几年,老家胶南的很多家族也修了家谱,现在,自己手里也有一本。

社会学者:加强集体力量的一种体现

青岛大学社会学副教授刘黎红认为,中国人多有身份认同观念,修家谱也是在经济发展了、社会进步了的条件下,传统思想意识的大迸发。

刘黎红说,修家谱前几年在南方比较盛行,现在北方也开始热了起来。不过,大部分都是在农村里,城市人的宗族观念大多淡化了。文/图和声

相关链接:家谱涌进图书馆

近年来,中国许多地方出现了重修家谱的热潮,尤其以江浙、湖南等地为盛。据国家图书馆地方志家谱文献中心副研究员张廷银介绍,目前该馆收藏的各地家谱约3000多种,地方志家谱阅览室每天大约接待读者十余人次,有人是进行家谱研究,有人则是为自己家族修谱作参考。上海图书馆牵头编纂的《中国家谱总目》目前已征集到家谱目录6万多份,许多人主动将自家珍藏的家谱或其复印件送至图书馆,以求在书中取得一席之地。

枝江民间悄然兴起“修家谱热” 2011-04-19

楚天金报讯 金报讯 特约记者高秉喜 通讯员毛启国报道:“自己的根到底在哪里?自己的祖先到底是谁?”“国家编史,地方纂志,姓氏修谱。”记者近日在枝江采访时发现,时下,寻根问祖、合族立谱就像人们热议房价一样,成了当地民间一个流行的话题,枝江民间正涌动着一股修家谱热。“以前不修家谱还不知道,现在一修就知道,自己说不定还是名门之后哩!”在枝江经营水果摊的尤先生说起修家谱之事,一脸地满足。

2009年4月,枝江市江西丰城毛氏后裔组寻根团专程到丰城寻根认祖,当地一毛姓副县长专门在家中设宴接待寻根团一行。不久,枝江《毛氏族谱》续修负责人毛启国经研究枝江毛氏500年迁徙史,写成了12万字的《枝江毛氏史话》一书,把枝江修家谱热与寻根热推向了新境界。

据了解,近三年来,枝江市民间寻根问祖、合族立谱的比比皆是,已有李氏、施氏、胡氏、林氏、曹氏、赵氏、尤氏、文氏等20多个姓氏新修了家谱、族谱,并主动将新修的族谱捐赠给枝江市档案馆永久收藏。如今,当地城区、村镇几乎已到了家家户户皆“入谱”的境地。

据专家称,修家谱成风的一个重要原因是经济的发展、社会的稳定与人们怀旧意识的与日俱增。修家谱,从小处来说,是一种传统宗族观念的体现,旨在感念先恩、激励子孙增强责任感;从大处上讲,修家谱不仅浸润了深厚的地方文史观,更为后人展现了一定的地方社会历史风貌,留下了地方特色文化发展的轨迹,其历史、文化价值不言而喻。

民间热修家谱的背后……

新闻调查 国有史、县有志、家有谱!上虞民间一批又一批文化人加入从事抢救家谱的行列,一些企业家则纷纷出资,出现盛世修家谱的热潮。近日,本报记者专门进行了调查。

□记者 范文忠 文/摄

一场声势浩大的民间抢修家谱之风正在上虞悄然兴起。

《上虞丰惠敕王堂胡氏家谱》、《丰惠范氏家谱》、《横山陈氏家谱》、《古虞王氏家谱》……在上虞家谱研究者、上虞乡贤研究会会长陈秋强的案头,30多部100余册新修家谱异常醒目。除了已经修篡一新的家谱外,《丰惠刘氏家谱》、《上虞徐氏总谱》等一大批家谱正在修篡中。

在陈秋强看来,上虞民间蓬勃兴起的新修家谱热,是上虞抢救非物质文化遗产的壮举。

谢绳武和谢晋

都是东晋谢安后代

“谢绳武和谢晋是本家,都是东晋时期东山谢安的后代!”陈秋强翻着《盖东谢氏宗谱》,给记者讲述一桩桩家谱故事。

谢绳武,今年65岁,原上海交大校长。谢晋(已故),我国著名导演。

谢绳武和谢晋虽然都在上海工作,老家都在上虞,多次在虞籍团拜会上相聚,但一直以来都点头一笑,算作打招呼。

但一次偶然的机会,改变了这层关系。

上虞学者通过《盖东谢氏宗谱》,揭示谢绳武和谢晋都是东晋东山谢安的后代,而且谢绳武是52世,谢晋是53世,两人应该是“小阿叔大阿侄”。

自此,谢导和谢绳武的距离一下子拉近了,两人的友谊成了文化界的一桩美谈。每次见到谢绳武,谢导总是笑着向“叔叔”问好。

如果说是家谱成了谢绳武和谢导等的精神纽带,才有了现在重修《盖东谢氏宗谱》,那么许多迁移至外地,特别是海外游子的寻根意识日渐增强,则是新修家谱热的又一原因。

上虞市水利局副局长任岗在一次全国性的水利会议上,就碰到了一件寻根故事。

在水利部工作的顾先生接到在美国的堂兄的电话,称其祖籍在浙江上虞,但不知老家具体在哪里,要求顾先生负责寻根归祖。

顾先生为此四处打听,没有消息。这次在杭州碰到来自家乡的官员,顾先生当然不忘问个究竟。

趁会议的间隙,在任岗等上虞有关人士的陪同下,顾先生在崧厦镇西华村的《顾家宗谱中》,发现了他祖先的名字。

顾先生欣喜万分,立即将这一消息告诉了海外的堂兄们。顾先生的堂兄很快来到崧厦镇,称家谱是海内外游子寻根谒祖的一座桥梁。

抢修《苞徐世谱》寻旧谱花了一年多时间

徐华仁捧着两册新修的《苞徐世谱》显得异常激动。“我们的《苞徐世谱》1875年第二次修编,距今已有133年了,加上老谱凡例记载规定,当时年满19岁的男性才可入载。也就是说只有152岁的老人才能在旧谱中找到。如果再不修,那么家谱就要失传了!”徐华仁告诉记者。

现年67岁的徐华仁是上虞市东关街道保驾山村的老书记。在12月6日举办的《苞徐家谱》圆谱典礼上,徐华仁透露了3年修篡家谱的艰辛历程,光寻找旧谱就花了1年多时间。

“老书记,你再不站出来抢修家谱,我们保驾山《苞徐世谱》就要永埋地下了!”3年前,保驾山村的老人们非常信任当过中学教师、街道干部、村党支部书记的徐华仁。

于是,徐华仁骑着电瓶车,踏上了民间寻找之路。上虞下管、崧厦、小越等乡镇,凡是有徐氏群居的地方,都留下了徐华仁的足迹。

抱着希望而去,带着失望而来,是徐华仁每天的心情写照。上虞找不到,邻近的嵊州、新昌、绍兴呢?徐华仁扩大了寻找半径。

在嵊州黄泽镇传来一条激动人心的消息:光明村的治保主任徐建龙家里有一套《苞徐世谱》。徐华仁当天就赶到光明村,复印一套《苞徐世谱》,兴冲冲赶回上虞。让徐华仁失望的是,这套《苞徐世谱》是1724年的首版,断层较深,无法接篡。

转眼半年过去了,徐华仁一无所获。

民间搜寻之路不通,徐华仁踏上了单位查找之路。上虞、绍兴县和绍兴市3地的图书馆、档案馆、博物馆都留下徐华仁的身影。然而,半年很快又过去了,徐华仁还是一无所获。

有心栽花花不开,无心插柳柳成阴!去年3月的一天,徐华仁在与上虞市图书馆的杜普照闲扯中获悉,据《家谱总目纲要》中记载:《苞徐世谱》除收藏在美国、日本两处外,国内的国家图书馆和上海图书馆也有收藏。

徐华仁终于见到了《苞徐世谱》(1875年版)共8册。

让徐华仁欣慰的是,《苞徐世谱》面世后,被上虞市“非遗办”推荐申报为绍兴市非物质文化遗主保护名录,这是迄今为止上虞家谱中唯一的一种。

家谱是本家族百科全书

说家谱是一本家族百科全书并不为过。翻阅家谱,里面记载着大量风土人情、人物事迹、历史掌故、碑文墓葬、诗词书法等。

上个世纪80年代,上虞在修编县志时,编纂人员对晚明著名乡贤倪云璐的出生地发生了一番争执。编纂人员回忆:当时有3种版本,一说是在皂湖的倪家堡,理由是那里是上虞倪姓聚居之地,倪云璐在那里当过教书先生。教书期间他还在附近的兰穹山上拜过菩萨许过愿,说今后若做了大官一定来建庙,结果17岁中了进士,后在兰穹山造了“福先祠”。二说是上浦的董家山,理由是那里有他的坟墓和其它一些遗迹。三说是小越倪梁村。

公说公有理,婆说婆有理!最后这桩文字公案由《上虞贺氏倪氏宗谱》作裁决,以家谱记载作为依据,确定了小越倪梁村才是倪云璐的出生地。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”、“山阴道上桂花初,王谢风流满晋书”。历史上王羲之与谢安关系非常密切,但密切到何种程度?一般研究者只知道谢安的侄女谢道韫嫁给王家为媳。

但在《上虞王氏宗谱》中记载,原来谢安与王羲之是亲家。谢安女儿嫁给王羲之儿子王涣之,谢女寿84岁,两人合葬在暨阳茶山。

在查阅家谱过程中,陈秋强还发现余姚著名乡贤、哲学家、教育家王明阳祖籍在上虞下管镇,而且王阳明与王羲之属宗亲。这一发现引起广泛关注,为学者研究王谢文化提供了新的资料。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”写入《范氏宗谱》

每本家谱,一般都有自己的家训,对现在的子孙来说,具有时代意义。

记者发现,名人范寿康堂弟范福康续修的《范氏宗谱》,把范仲淹的名句“先天下之忧而忧,而天下之乐而乐”作为家训。

范氏的一些传人认为,如今发现了祖训,在人生中有了理想和信仰!

同样,丰惠镇老人成鸿涣编修的《上虞丰惠敕王堂胡氏家谱》,发现敕王堂文化氛围十分特别:大厅柱子上挂有“东方月上,忙开书卷课儿曹”、“南亩春来,予诫锄犁修穑事”的对联;从敕王堂走出去的原全国人大副委员长胡愈之房门红漆对联是“书香旧内阁,嘉荫后咫园”,大台门的对联是“二百年祖宅,十一世清香”等,家谱中还记有“独坐防心,群居防口”等家训。

陈秋强称,作为大家出身的长孙,胡愈之长期接受“耕读传家”、“独坐防心、群居防口”等胡氏文化影响,对他日后的人生之路产生了深远影响。

记者还发现,还有的家谱记录了读书男女平等的祖训。而《上虞姚氏家谱》规定:孝父母、尊师长、崇勤俭、戒赌博等内容。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村