新城王氏文化研究会赴广饶县花官镇杨王村访亲记

—溯源寻根终有果 两地宗亲浓浓情—

新城王氏文化研究会

赴广饶县花官镇杨王村访亲记

王克明

映入眼帘的广饶县花官镇杨王村,白墙红瓦,街道整洁,环境优美,物阜民丰。荣获东营市“市级文明村”称号。

去年八月十八日,杨王村的王红亮书记和王清选等宗亲,曾到新城溯源寻根。在新城王氏第九次续谱委员会办公室,当王克明瞻阅杨王村宗亲带来的因秘藏在墙壁里面侥幸躲过“破四旧”“文革”等运动而未被损毁的、工工整整的手抄新城《王氏世谱》时,深为杨王村宗亲尊宗敬祖的虔诚之心及世世代代接续不断寻根溯源拳拳之心所感动。随重点拍照后发至王毓棠、王履家二位副会长以供续谱委员会研究考证。

杨王村委会议室,气氛热烈,亲情盈盈。两地宗亲畅叙族谊,敦宗睦祖之情溢于言表。

王清选(新城王氏第十八世)等宗亲介绍,杨王村于一九五一年第四次续谱时,按以往惯例委派其三爷爷王绪成(新城王氏第十六世)等人赴新城省墓并从新城族人那里借回《新城王氏世谱》一~四卷昼夜抄写,直至抄完后又步行送还新城。

在会议室瞻阅到的杨王村《王氏世谱》载:族谱历经嘉庆十年、道光廿九年、民国廿五年、一九五一年、一九六二年、一九九一年共六次续修,二〇二一年启动了第七次续修。每次续修前都要派员到新城省墓访亲。王长营(新城王氏第十九世)至今仍珍藏着赴新省墓时,新城老家守墓人赠送的两枚篆刻的玉石印章;杨王村王长祥(新城王氏第十九世)与新城王氏的一位族人曾同时参加了黄浦军校武汉分校的录取考试,并在赴新省墓时合影留念。该照片惜于毓斌老人之孙王奎章二〇二〇年搬家时不慎遗失;《王氏世谱》历次续谱,均尊称新城王氏始祖王公讳贵为“太上祖”。

新城王氏文化研究会会长王克明在座谈会上介绍了赠送给杨王村宗亲的《新城王氏第九次续修世谱谱后》《新城王氏家箴》《新城王氏历史文献选集》《王渔洋小传》《手镜》《王士禛诗选译》《新城王氏文化》等文献书籍后提出:为经得起历史、社会、时间和后人的检验,杨王村王氏要继续收集整理能够充分证明其始迁祖世本公是属于新城王氏第二世之后代的资料、物品、音像等证据,以续入第十次续修的《新城王氏世谱》中;要密切交流往来,促进家族亲情,关心和支持家族公益事业。积极参加新城王氏文化研究会举办的各项公益活动。关注“新城王氏文化研究会公众号”,了解新城王氏文化和家族公益活动。要传承新城王氏“忠勤报国、不负人民、清正廉明、耕读为本”的家训门风,为建设中国特色现代化国家作出应有的贡献。

新城王氏文化研究会副会长王毓棠、王履家、王克刚,常务理事王履全、王克纬等也在座谈会上对杨王村宗亲提出:要落实世本公是哪位新城王氏先祖的后代,收集、理顺、完善世本公的世系、支份等资料,以形成完整的证据链;加强两地宗亲的交流往来等。

随后瞻仰的杨王“王氏祠堂”,是在道光二十三年所建祠堂的原址、原貌、原尺寸及部分使用原建筑材料的基础上重建的。《杨王王氏族谱十训》展板悬挂于正面墙上,是杨王村乃至新城王氏族人必须恪守的家训;第九次续修的《新城王氏世谱》四函三十六卷,分别珍藏于两个特制木柜中,昭示着杨王村族人尊宗敬祖,正本清源的虔诚之心。

在王红亮(新城王氏第二十世)书记带领杨王村村民创建的“山东农富农业科技有限公司”“杨王村党支部领办合作社杏鲍菇项目”的杏鲍菇生产基地,我们参观了现代化的日产8000多盒的菌菇生产车间,眼界大开。生产的“菌客来”绿色环保无公害菌类产品,深得消费者喜爱。

下午两点,两地宗亲依依惜别中表示:共育新城王氏名门望族之参天大树枝繁叶茂,生机勃勃;共祝新城王氏后裔承前启后,兴旺发达。

附:新城王氏文化研究会副会长王履家撰《广饶县花官镇杨王村王氏世系考证》及新城王氏文化研究会、新城王氏第九次续修世谱委员会对该《考证》的结论。

广饶县花官镇杨王村王氏世系考证

2022年8月18日、8月22日,克明会长电话告知:广饶县花官镇杨王村王清选、王宏亮等王氏族人带着民国年间手抄的新城王氏民国四年族谱和杨王村王氏历次续修族谱资料到新城寻根,克明会长等人在新城王氏文化研究会办公室接待了他们,并要求查阅相关资料,考证杨王村王姓家族是否为新城王氏族人。

2022年8月22日晚,按照克明会长的要求和安排,本人电话联系杨王村王氏族人王清选(退休教师),就杨王村王氏族人的情况进行了沟通交流。8月23日上午,王清选将民国年间手抄的新城王氏民国四年族谱1-4卷(图1)和杨王村王氏历次续修谱(图2)资料以及正在续修的部分族谱拍照由微信传来。

图1

图2 图3

图4 图5

2022年8月28日,杨王村王氏族人代表王红亮、王清选等3人带着保存的1951年赴新城手抄的民国四年《新城王氏族谱》1-4卷和杨王村王氏族人历次续修的族谱与新城王氏文化研究会副会长王履平、王履家等就相关问题进行了沟通和交流。

经过仔细查阅杨王村族人族谱和相关资料,与杨王村部分族人代表座谈和多次电话微信交流,对该村王氏族人的情况有了基本的了解,现将对该村族人的调查考证情况汇报如下:

一、广饶县志、村志对该村王氏族人的介绍

杨王村简介(村志):杨王村隶属于东营市广饶县花官镇,位于花官镇政府驻地正东5.3公里,小清河之阳,南口至王道公路从村中穿过。截至2007年,该村有550户,1930人。明洪武二年(1369年),杨姓由山西洪洞县迁此立村,取名杨家庄,据 《王氏族谱》载:明成化年间(1465--1487年),王姓由青州府新城县(今桓台县)迁此杨家庄,被杨氏招为女婿,子孙繁衍,而杨氏无后,王氏继前村名后加王字,逐改为杨王庄。民国25年(1936年),县志载有“杨王庄”,今称杨王村。

《广饶县志》(1986-2002)(图3-5)载:杨王村,位于乡政府驻地东五公里,小清河北岸。明洪武二年(1369年),杨姓由山西省洪洞县迁此立村,取名杨家庄。据《王氏家谱》载:明成化年间,王姓由青州府新城县(今桓台县)迁此定居,被杨氏拓为婿,子孙繁衍,村名遂改为杨王。2001年有510户,1842人,耕地3516亩。

二、杨王村《王氏族谱》续修情况

细阅杨王村《王氏族谱》,杨王村王氏大致经过了七次续谱。

1、杨王村族谱的第一次编修是嘉庆十年(公元1805年),允逊(字敏斋)编修(图6-8)。现存最早的嘉庆十年允逊(字敏斋)编修的《王氏族谱》旧谱总序,明确此次修谱是将此前的各分支旧谱的内容整理汇集,并采用“朱子宋续”修谱格式,“余尝见诸巨族谱图或曰雁行或曰昭穆或曰葡萄等匕诸续不一而其义无殊余独取朱子宋续云者盖见五世一格六世一提自始至终不紊不淆较之雁行诸巨尤明晰焉故取之也”;“我先祖之嘉言懿行村落地舆族约诸记虽属蕃衍难以悉举凡有益于后者莫不采而录之以志不朽俟诸百世”。就是说此前杨王村王氏族人的家谱分散在各支系中,内容比较零碎散乱,此次修谱允逊汇集各支谱相关内容,第一次将杨王村的王氏谱系统一成谱。共分总序、一本序、由来志、庄志、地域志、河桥志、祖坟志、祠堂志、录旧谱十训(十条家训)、族约、谱图书例等十几部分内容。但不知何原因,此次修谱“绪工未竣”,据道光二十九年允武在重修族谱序言中说:“敏斋(允逊的字)绪工未竣迄今四十余年(图9)”。

《王氏族谱》旧谱总序明确记载杨王村王氏是新城王氏后代。此次修谱沿袭传统习俗“每遇节令率子孙赴新省墓曰此即吾之故乡也”,修谱是家族中的大事,在启动修谱前要先派族人代表到祖籍新城进行“赴新省墓”祭奠活动。并在“由来志”中作了记载。

图6-7

图8

图9-10

2、第二次续修是道光廿九年(公元1849年),允武等重修(图9-10)。

因允逊(字敏斋)“绪工未竣”,这次重修“倣照旧谱扩拓诸记挨门循户按支究派或正或旁······补续旧谱所未及······又约众老定例十年一添六十年一续”,这次续修是杨王村王氏族人比较完整齐全、准备充分的一次续修,同时与众老族人约定了“十年一添六十年一续”的续谱定例。

由王氏族谱不难看出,此次续修谱之前,族人已做了大量工作,如道光二十三年修了王氏祠堂,“原宅系允逊处西至夥巷东至道南至街中北至卖主计宅一分二厘九毫使钱三十千于道光二十三年修堂房三间西培房二间大门一座北陪房一间西角门东垣墙日后残者补之坏者修之”。这里详细记载了杨王村王氏祠堂的修建过程。祠堂是王氏族人议事聚会祭祀等公议大事的场地聚所。

3、第三次续修是民国廿五年(公元1936年),毓斌等续修。

据杨王村王氏族人回忆说,此次续修前几年,大约是民国廿一年(公元1932年),毓斌(新城王氏十七世)、乐三(新城王氏十七世)、长祥(新城王氏十九世)、德昌(新城王氏二十世)等4人一块去新城老家进行了探亲。因为长祥与新城老家的一位族人曾经同时参加了黄埔军校武汉分校的录取考试并保持着联系,找到这位族人后,他们受到新城老家族人的热情接待,并与新城老家一位年长族人(很可能是与长祥一块参加黄埔军校的族人)合影留念。当时他们身着长袍礼服,毓斌与那位老人头戴疙瘩帽,其余三人戴着礼帽(此照片一直由毓斌老人的次孙奎章保存,2020年春天因搬家照片遗失)。

此次探亲老家族人还赠送了一盏“状元灯”,逢年过节挂在杨王村王氏宗祠大门前,据说过去朝廷官员见到此灯,文官下轿、武官下马。村里每每唱戏演出时,此灯必挂戏台前,王家人引以为自豪,四邻八乡人家见到此灯则是羡慕不已。可惜此灯在文革期间被烧毁。

1936年第三次续谱时,因时局动荡、参与续谱的族人大多年事已高等原因,“赴新省墓”困难重重,公议再三,最终公推乐三(新城王氏十七世)、长祥(新城王氏十九世)二人赴新省墓。

赴新期间,二人“同祖家父老请谱缮写班次(辈绪)清晰既而捧以献”、使“支派益晰世系益明”,理顺了“先祖排序班次今瓜瓞绵绵将已告斩”的王氏族人辈绪的窘境。

此次续修有序言、附序、赴新志、附志(图11-15)等的详细记载,序言主要记载了续修时先“赴新省墓”,最后续修告成、完成续修夙愿的喜悦心情。

附序记载了“赴新省墓”由新城获得先祖“排序班次”(即新城王氏辈绪)使“先祖排序班次今瓜瓞绵绵将已告斩儻不率旧章妄创班次则与祖家之续替有忝厥祖也多矣······于是公推乐三、长祥赴新省墓约同祖家父老请谱缮写班次(辈绪)清晰既而捧以献”的艰难曲折过程。

赴新志则记载了这次续谱赴新克服诸多困难,最终由乐三、长祥等人赴新和二人赴新“沐浴捧谱对缮清晰告竣因就事寔跋于序后”完成家族重托的自豪感;

附志则记载了此次续修沿袭传统修谱的习俗,派长祥、乐三“赴新省墓”使此次续谱“支派益晰世系益明亦可云盛举也有是举不志焉可乎余族也微無鼎可铭無石可勒爰录之于谱藉以永垂不朽云是为志”后15世孙正典(新城王氏17世)代表族人所表达的此次续谱圆满竣工由衷地成就感。

4、第四次续修(图16-18)是公元1951年,毓斌等续修。此次续修因“族人共议重修恭请原谱细阅末卷字迹抹糊支谱五卷数年未添”,于是“共同研究按支寻派徧考错讹出游迁徙悉整遗漏将原谱半部尽行缮写支谱五卷遵期补续工已告竣”。

据杨王村王氏族人回忆说,此次续修,按照惯例派乐三(新城王氏十七世)、绪成(新城王氏十六世)赴新省墓,并从新城族人那里借回新城王氏世谱1-4卷,回杨王村后由王清选的三爷爷王绪成昼夜加班抄谱数日,直到抄完后步行送还新城。

图11-12

图13-14

图14-15

此次续谱将尙存的半部原谱进行认真抄写,并将杨王村族人五卷支谱进行了纠错补续,重新缮写了班次(辈绪)例则,杨王村王氏族人五卷支谱分伯仲叔季四个支系。

赴新省墓期间,新城老家守墓的老人还赠送了他们两枚篆刻私人印章(图19),至今由长营(新城王氏十九世)保存至今。

图16-17

图18

图19

5、第五次续修(图20-23)是公元1962年,绪成、乐三等续修。此次续修将杨王村王氏班次行辈自20世下又议定十字:盛兴在继述念泽恒承先。

图20-21

图22-23

图24-25

6、第六次续修(图24-25)是公元1991年,正廷、嘉礼等续修。此次续修与1962年的修谱相隔近30年,因此此次续修比“十年一添”的续修规模要大。并沿袭此前按照伯、仲、叔、季的班次例则进行了排序。

7、第七次续修于公元2021年启动,殿敏、清选、化先等筹备续修。此次续修即要理顺宗脉,又要遍访四邻村及省内外族人入谱,将是杨王村族人规模宏大、任务繁重的一次续修谱。

三、该村《王氏族谱》历次续修基本沿用新城王氏辈绪

由杨王村历次续修的《王氏族谱》世系(班次例则)可以看出,杨王村王氏族人族谱分伯、仲、叔、季四个支系,其中第8--15世是“象士之祖宸允维茂”,除8-10世的“象士之”辈分排序不对,11-15世辈分排序完全是新城王氏辈分。而伯、仲支第11-18世是“祖宸允维茂树毓锡”,11-18世辈分完全是我新城王氏辈分。这里不难看出,该支王氏族人由新城迁杨王村早期由于长期处于失续状态,8-10辈分虽然用了新城王氏辈分但却未按新城王氏辈绪排序;而嘉庆十年续谱时因赴新省亲了解并带回了新城王氏辈绪,所以此后11-18世连续8世辈分全部都按新城王氏辈绪排序。

四、该村续修族谱前有先赴新城祭祖省亲的传统习俗

杨王村王氏族人嘉庆十年、民国廿五年续修的《王氏族谱》,都有续谱前赴新省墓的记载。1932年,派族人“赴新探亲”则规模更大(详见前面第三次续修介绍)。据王长祥的孙子王殿龙(“绍”字辈,21世,杨王村19世)等回忆说,前几年他家里曾保留着1932年他爷爷王长祥(“履”字辈,19世,杨王村17世)和王毓斌、王乐三、王德昌四人赴新探亲时当时与新城王氏族人的合影,因几经搬家现在照片暂时找不到了。

此次赴新他们还从新城族人那里借回民国四年的新城王氏世谱1-4卷,回杨王村后由王清选的三爷爷王绪成昼夜加班抄谱数日,直到抄完后步行送还新城。

五、该村族人从始迁祖至今世系传承与我族世系高度吻合

据《广饶县志》介绍:明洪武二年(1369年),杨姓由山西洪洞县迁此立村,取名杨家庄,明成化年间(1465--1487年),王姓由青州府新城县(今桓台县)迁此杨家庄,被杨氏招为女婿,子孙繁衍,而杨氏无后,王氏继前村名后加王字,逐改为杨王庄。这里说的“被杨氏招为女婿”的新城王氏族人是杨王村王氏始祖世本,当时入赘杨家后改姓杨,后杨氏无后,王氏继前村名后加王字,逐改为杨王庄,并认祖归宗复姓王。

1、杨王村王氏始祖世本公生年与三世祖麟公的生年接近。

世本公入赘杨家庄杨姓的时间是成化年间(1465--1487年),对照我族族谱最早有生年记载的三世祖麟公(图26)是成化七年(1471年)出生,按照常理可以看出,世本公入赘时的年龄可能是二十岁上下,生年与三世祖麟公的生年接近,比麟公应该年长一些。

图26

2、杨王村王氏族人世系与我族世系基本吻合。杨王村《王氏族谱》伯、仲支世系第11-18世是“祖宸允维茂树毓锡”,11-18世辈分与新城王氏辈分完全一致。

3、杨王村王氏族人与我族一直保持着往来联系,嘉庆十年、民国廿五年续修的《王氏族谱》,都有续谱前赴新省墓的记载。

六、由于多种原因,该村王氏族人始终未能续入新城王氏族谱

首先,世本公最初入赘杨姓或离家出走失去联系,按照新城王氏续谱凡例都无法续入族谱。所以早期谱中对世本公无记载;

其次,后虽认祖归宗,因两地相距较远、信息不通、交通不便等原因不能及时续入族谱;

第三,虽然后来杨王村族人历次续谱基本都赴新省墓,但因立谱时间较晚、年代久远,中间隔了几代人甚至十几代人,所以双方上源世系都说不清;

例如嘉庆年间,我族已是第五次续谱,嘉庆十年杨王村王氏族人已传至第十三世以后,因此上源世系无人说清,导致每每“赴新省亲”,新城方面虽热情认亲,但无法续入族谱。

第四,还有祖训家规、续谱凡例等说不清道不明的诸多原因,导致该支族人一直未入族谱。

七、杨王村王氏族人的归属问题

由广饶县县志杨王村简介、杨王村《王氏族谱》的相关记载、历次“赴新省墓”、赴新城借谱抄谱、杨王村王氏族谱辈绪等基本可以认定,现居于广饶县杨王村的王氏族人为我新城王氏家族分支。

但由于长期失续、迁出年代久远、其《王氏族谱》等史料未注明上源世系准确出处,因此其始祖世本(应为新城王氏第三世)上世为新城王氏老五支(新城王氏第二世:权幹溱存伍)何支不好确定。但结合新城王氏历次续谱和相关史料以及该村族人的相关说法,个人认为,该支族人属于老长支的可能性较大。

1、由杨王村《王氏族谱》看归属。杨王村现有《王氏族谱》“由来志”记载:“始祖原籍济南府新城县明初间徙民太上祖讳贵公之后也定婚于是邑绅士杨公之家公长女即余之始祖妣也成婚后怙恃均失又值祸乱是以伛偻提携投亲是庄依杨公泰山之重为家焉不意杨公再传乏嗣余始祖耕读有法家颇厚实置王家庄为管庄每遇节令率子孙赴新省墓曰此即吾之故乡也”。“由来志”较为详细介绍了世本公先与“是邑绅士杨公之家公长女”成婚后入赘杨姓后,勤俭持家、耕读为本、家颇厚实和杨姓乏嗣后将杨家庄改为杨王庄,“每遇节令率子孙赴新省墓曰此即吾之故乡也”的怀念祖上、眷恋故乡的特殊情怀。

2、由该村王氏族人历次续修谱世系辈绪看归属。前面已经说过,该村王氏族人历次续修谱的世系(班次例则)基本沿用新城王氏辈绪,第五次(1962年)续修将杨王村王氏班次行辈自20世下又议定十字:盛兴在继述,念泽恒承先,这十字辈绪很明显沿用了新城王氏同治三年续修族谱(资料来源于此前抄录的民国年间新城王氏族谱1-4卷)时文字辈下议定的“振兴在继述,念德永承先”辈绪,其班次行辈只所以将“振、德、永”三字改为“盛、泽、恒”是因为其班次例则中的第5世、第18世(杨王村)已有了“振、德、永”字辈(见图18),所以向下议定的这十辈中的其他7字辈绪不变,将“振、德、永”改为“盛、泽、恒”。

3、由世本公与三世祖麟公的年龄比较看其归属。现有资料记载,三世祖麟公是成化七年(1471年)出生,而世本公是成化年间(1465--1487年)流落乐安一带后入赘杨家,当时年龄大概二十岁左右,生年比麟公可能长6-20岁。世本公比麟公年龄大,因此其上世应该是老五支排名靠前的支份。

4、由排除法判断其归属。从我族历次续谱来看,嘉庆十三年之前的四次续修谱都是伍公(老五支)的族人为主续修,族谱的世系基本以老五支(伍支)、老二支(幹支)支系为主,且个人小传史料记载详实,族人间联系密切,信息畅通;长支虽然也沿袭续修但入谱人丁很少,至新城王氏第八次(1994年)续谱已断续;而老三支溱支无嗣,道理上更不可能再入赘他姓;老四支存公举家迁兰州府,也无入赘山东省广饶县杨王村他姓的可能。因此世本公属于老长支的可能性较大。

5、由杨王村王氏族人的说法看归属。据杨王村族人介绍,世本公少年在私塾读书,有一次因上课顽皮违反教规被先生责罚,回家又被父亲家规严惩。于是他年少气盛离家出走。流落到古城乐安(今广饶县)一带,被杨家庄一杨姓人家收留。后来杨氏乏嗣,见世本公本分厚道、聪明能干,遂将其招为女婿。而杨氏最终无后,王氏举家认祖归宗,为不忘杨家恩德,继前村名后加王字,逐改为杨王庄。

另外该村老辈人说,他们是新城王氏老大的后代,个人认为,他们说的老大,一是世本公可能是老长支权公之后;第二个可能是老伍支伍公的长子,据《忠勤祠石刻》礼部尚书、东阁大学士于慎行所撰《琅琊公传》有“菩萨公六子,其仲曰颍川公麟”之说,康熙《新城县志》大学士叶向高所撰《善行公传》也有“伍生六子,次麟”(图27)之说,世本公也可能是伍公的长子。不知何因,于慎行的“其仲曰颍川公麟”、叶向高的记载“次麟”,我族历次修谱和其他文献资料均未见伍公“生六子,次麟”前长子和另外一子的记载。

图27

6、由地理位置、时间跨度看归属。因两地相距较远、信息不通、交通不便等原因该支族人未能及时续入族谱;例如嘉庆年间,我族已是第五次续谱,嘉庆十年杨王村王氏族人已传至第十三世(嘉庆十年杨王村族谱序言作者是允逊,是新城王氏十三世)以后,因此上源世系彼此无人说清,导致每每“赴新省亲”,新城老家方面虽热情认亲,但却无法续入族谱。

由以上归属分析考证基本可以做出以下判断:现居于广饶县花官镇杨王村以及由杨王村迁司田村、闫家村、东营区官庄桥村、广饶县街道杜疃村四村的王氏族人为我新城王氏支系族人,其始迁祖世本公是新城王氏第三世。我族当时可能与杨王村杨家有某种特殊关系,所以世本公入赘到了杨姓家,或者是世本公离家出走流落到杨家庄,后为了生计入赘杨家。其上源世系可能是老五支权公支系,就是说权公可能是二子,其中一子入赘到了杨王村杨姓,后来杨姓乏嗣,该支族人认祖归宗,现已传至我族第23世(杨王村王氏第21世)。该村现村民基本全部为新城王氏族人。

以上考证,难免错讹谬误之处,请研究会领导定夺。

新城王氏 第十九世孙

新城文化研究会副会长

王履家

2023年2月16日

以上《广饶县花官镇杨王村王氏世系考证》已在二〇二三年四月五日召开的新城王氏文化研究会常务理事会、新城王氏第九次续修世谱委员会会议上讨论通过。冀望我族后之贤达继续收集、补充、完善有关证据资料,待第十次续修世谱时,将该支失续族人续入谱中,以实现其认祖归宗之夙愿。

新城王氏文化研究会

新城王氏第九次续修世谱委员会

二〇二三年四月二十四日

世界王氏网版权及免责声明:1、凡世界王氏网所有作品、图片,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编,违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明“来源:XXX(非世界王氏网)” 的作品、图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权请告知删除。谢谢! 本网总机:0593-7639088,有关作品版权事宜请联系:QQ邮箱:1173471839 网易信箱:fjfdws@126.com

相关文章

最新推荐

新城王氏文化研究会赴

—溯源寻根终有果 两地宗亲浓浓情—新城王氏文化研究会赴广饶县花官 [详细内容]

- · 新城王氏文化研究会赴广饶县花官镇杨王村访

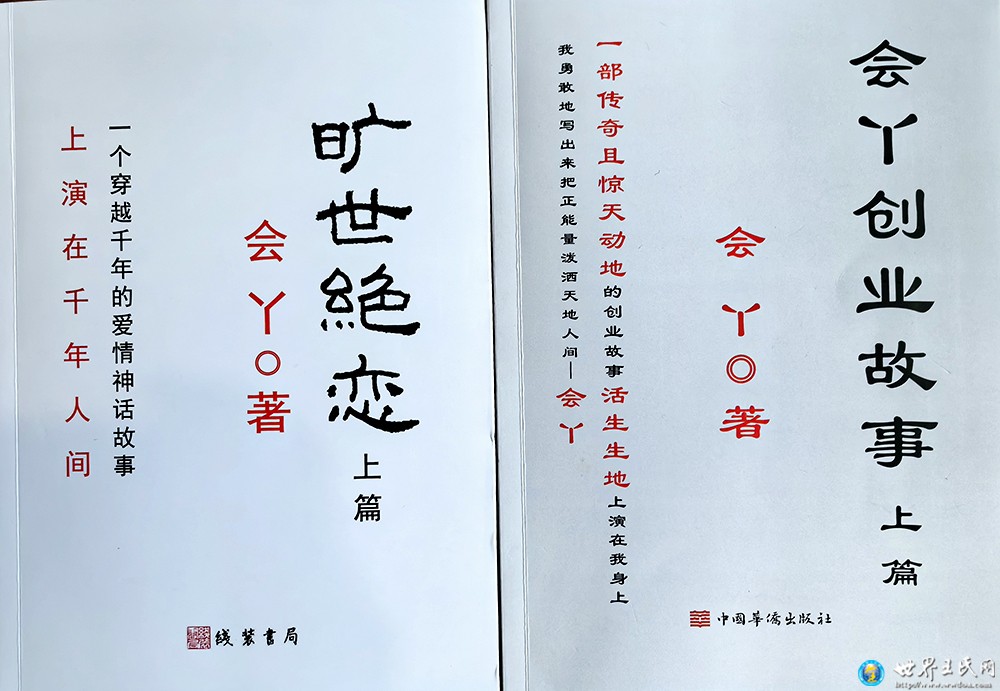

- · 本网总编诗赠会丫创业故事主人翁王会

- · 传说中的龙生九子都叫啥名?

- · 我国古代建筑装饰图案中的吉祥文化

- · 中国的牌坊建筑是怎么形成的

- · 罕见的稀有姓氏有哪些

- · 【清】王源《过赤岸王右军废祠》丨霞浦赤岸

- · 新时代修谱的五种态势

- · 沉痛悼念贵州仁怀王世芬宗长与世长辞

- · 墓志铭与姓氏文化研究