【再读韩桥】老照片●劳模王世录

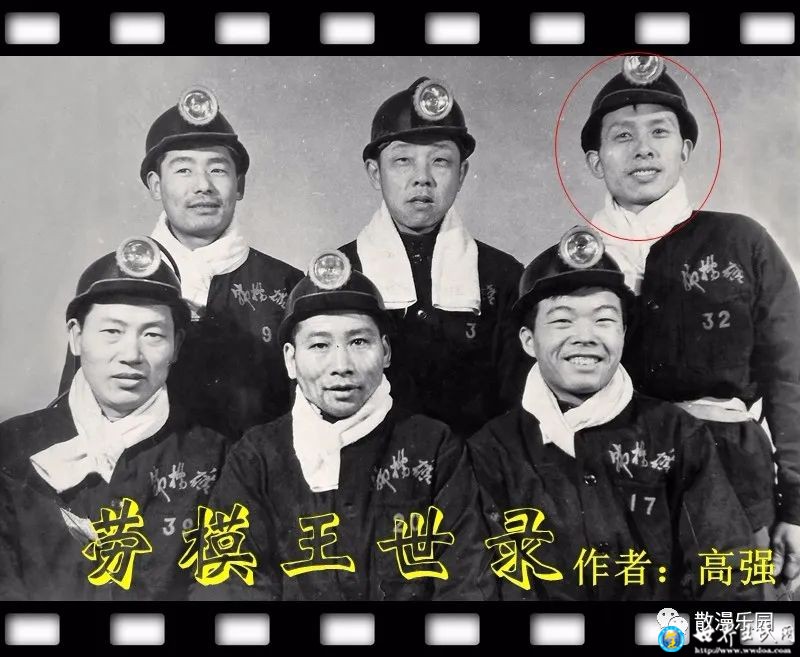

这一排坐、一排站六个矿工,他们身穿工作服、脖扎白毛巾、头戴安全帽,安全帽上挂着一盏崭新的矿灯。看,个个春风满面、意气风发,笑容里带着自豪和自信。这装扮,可是当时煤矿工人的标配。工作服上三个白色行书“韩桥矿”和编号,显得异常醒目,应该是矿福利楼来宾室为来宾准备的专用服装。此时,他们穿在身上,大概是特意为照相而准备的道具。

这六个矿工,五个不熟,唯有那个站在右上角、身穿32号工作服的我认识,他就是韩桥煤矿1980年代中期部级劳模王世录。

王世录,在那个同音字混用的年代,也被写作过王士录、王士禄、王世禄,到底哪个对?没追究过。

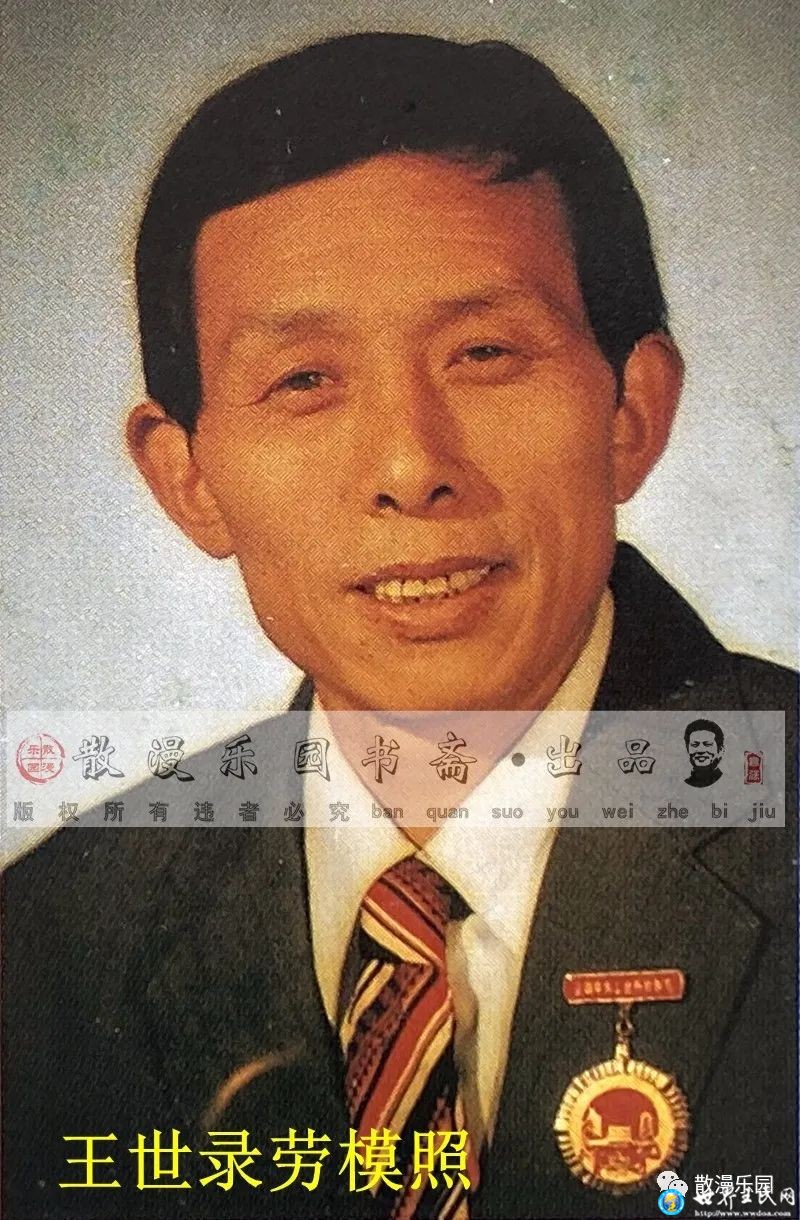

他1938年生,江苏省泰县人,中共党员,1958年从泰县农村到韩桥煤矿工作,先后干过掘进扒装工、放炮员、生产小组长和班长,曾担任过突击队长、副区长、区长、党支部书记等职,连续三年被评为徐州矿务局劳动模范,1985年被煤炭部授予劳动模范称号,并出席煤炭工业部劳动模范代表大会。

王世录有些驼背,而照片中的他腰杆笔直相对年轻,加上站位偏后偏边,显然还没担任一级领导,亦或是从年龄、资历而言尚相对嫩 些,判断这张合影约拍摄于1970年代。

初识王世录是在1984年的5月,那时的我,正在矿宣传科学习写作新闻报道。一天,一位老师对我们说:“现在全国掘进正在搞创新,你们不妨到几家掘进工区跑跑情况。”请教了掘进工区的大概方位,我们来到老东门内不远处的路北,这儿矗立着一座东西走向的大楼,两翼三层、中间四层,呈“凸”字形,下开宽大过道,进去后左转,就是掘进二区。此时的王世录已担任区长,那天他正巧没下井。经过一番介绍,王世录区长告诉我们:竞赛工作正在按照计划有条不紊地进行着,全区职工也憋足劲打好这一仗,只是创新才刚刚开始,确实没啥可圈可点的。

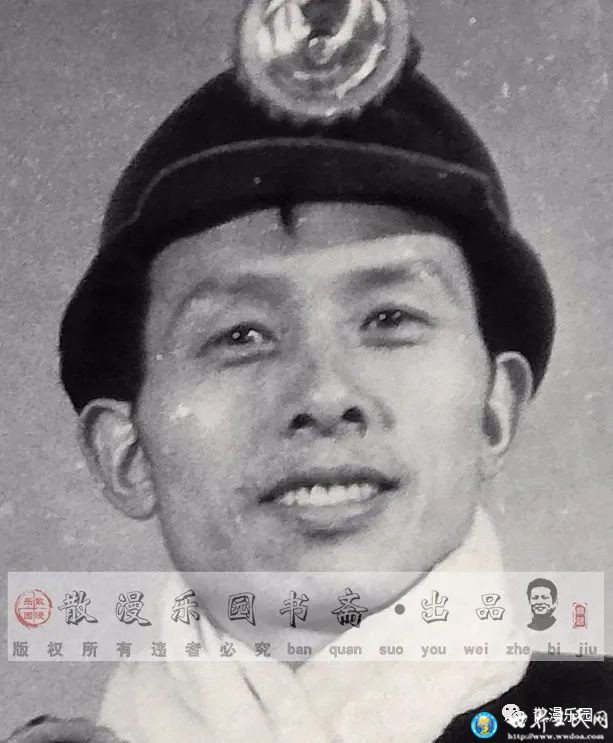

这次,虽然没有摸到多少有用的情况,但王世录面色白皙,说话不紧不慢、声音不高不低,一看就是个南方人,竟然还有些驼背,给我留下了深刻的印象。

然而,就是在这个红五月,王世录所率领的掘进二区,在煤炭部组织全国掘进队区开展的双上纲要竞赛中,以半煤岩巷单孔进尺1034.9米,折合煤平巷2000.5米的成绩,打破了1983年全国同类型巷道月进1028.4米的最高纪录,达到六纲水平,创出了全国最新记录,夺得全国综掘机单孔掘进的冠军,打了一场干脆利落的漂亮仗,且打出了威风,打出了知名度。

其实,王世录并非因此一战而成名。早在1960年代,他就是蜚声华东诸省的创新能手了。王世录虽然只有小学文化底子,也是个靠拼体力苦干而闻名的人,但历次的创新,使他深深地认识到:“靠出笨力创新,不是长久之计,必须靠机械化,才能向新的高度挺进。”

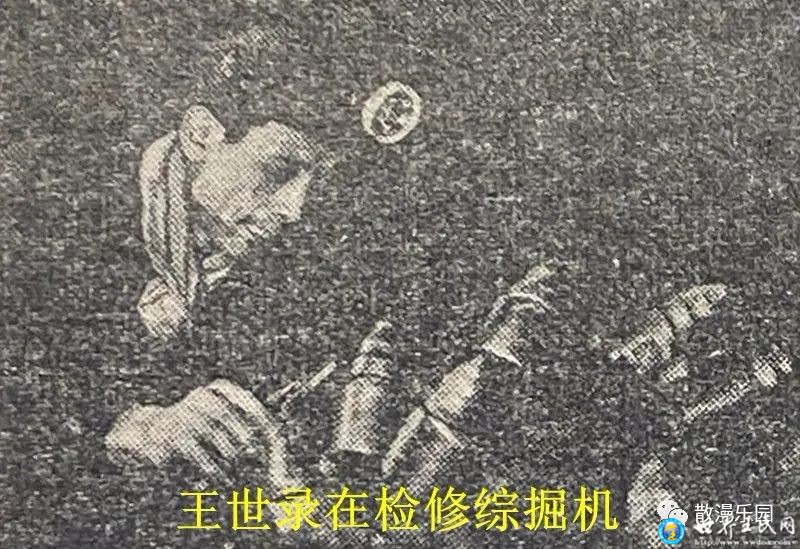

1980年,王世录的工区在韩桥矿率先用上了综掘机。为了尽快掌握和使用好综掘机,他带队去庞庄矿参观学习,在矿务局举办的综掘机使用学习班上,他仔细听课,认真记录,并抽出时间去机厂查图纸、看实物。有时,夜里妻子一觉醒来,发现他还在学习,便埋怨道:“这么大年纪了,还想考个状元啊?”熟料在全局综掘机理论统考中,他得了96分儿,名列全矿第一,还真考了个“状元”。

王世录说:“一个指挥者,不仅自己要掌握技术,还要想法让全体职工都熟练的掌握技术。”于是,他把自己学到的理论知识和操作经验,用简明的文字写出来,在班后会上给工人讲解,使全体职工的技术素质得到了提高。

他既是创新的组织者,又是技术员,总是坚持在迎头亲自操作综掘机。机组如若出了故障,他也亲自下手参与处理,碰到疑难问题,就请教工程技术人员,不搞清弄明,决不罢休。很快,只要他围着机组转一圈、看一看、听一听,就知道机械有啥毛病,并能及时处理。

一次,他突然命令停机,并指明扒爪齿轮箱底壳螺丝松动了,一检查,果然如此。原来,王世录是从间断发出的微弱碰击声,而做出的正确判断。

王世录常说:“创新,就要善于突破。”自1980年以来,王世录先后四次带领职工参加全国创新竞赛,均夺得好名次。他根据实践,不断地总结经验教训。在作业方式、劳动组织、管理制度和分配制度四个方面进行优化和改革。过去他们创新,靠三班改四班、搞人海战术、大呼隆、一窝上,靠拼设备、拼体力,现在他们将三班作业改为两班作业,六天一休息改为三天一休息,减少了三分之一的辅助工,大大提高了工时利用率和效率。他们改原班计件为分线小承包,成立五个专业组,定岗、定责,定额、定分。过去分配上是老少爷们一样分,“草驴”“叫驴”一样钱,现在端掉大锅饭,把奖金用活,做到责任大小有别、出勤多少有别、工种不同有别,对有贡献的还加番奖励。于是,一个月下来,最多的得奖355元,最少的只拿12.3元。合理分配,调动了大伙的积极性,各小组比着干、算着掘,进尺指标直往上窜。

王世录明白,自己是工区的“领头雁”,闯难关、战困难一定要走在前面。一次,在创新的节骨眼儿上,他的右肩被落石砸了一个四五指长的口子,骨头都露出来了,到医院缝了6针,但他一天没休息,照样下井。

在参加全国掘进队创新竞赛时,他那患病多年的妻子病危,他白天下井,晚上赶往医院照顾家属,又安排女儿照看母亲,自己腾出时间下井,带领工人攻破全岩关键。在打破全国纪录、夺得冠军的第二天,他的妻子去世了,永远地离开了他。悲喜交集的王世录,只用四天时间处理完后事,又下井了。

王世录靠勤奋好学、善于动脑,改变了矿工“粗笨”“蛮干”的形象,转向智力型发展。

1990年代,我在韩桥矿党政办公室从事秘书工作。不久,王世录的女儿秋兰也调到矿办公室,我们成了同事,这也算和劳模王世录又有了近一层“关系”。

2000年元月,我被调往韩桥煤矿职工学校。2001年左右,一次,参加上级组织的赴苏南考察学习,返途中,在扬州小住一晚。巧极的是,就在我们下榻的宾馆,正好碰见了这位大名鼎鼎的劳模。一阵寒暄得知,王世录退休后回到老家,便在这儿谋了个差使。望着他一会拿钥匙开房门,一会送开水,跑前忙后的驼背身影,不由得感叹:真是不减当年劳模风采啊。

相关文章

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村