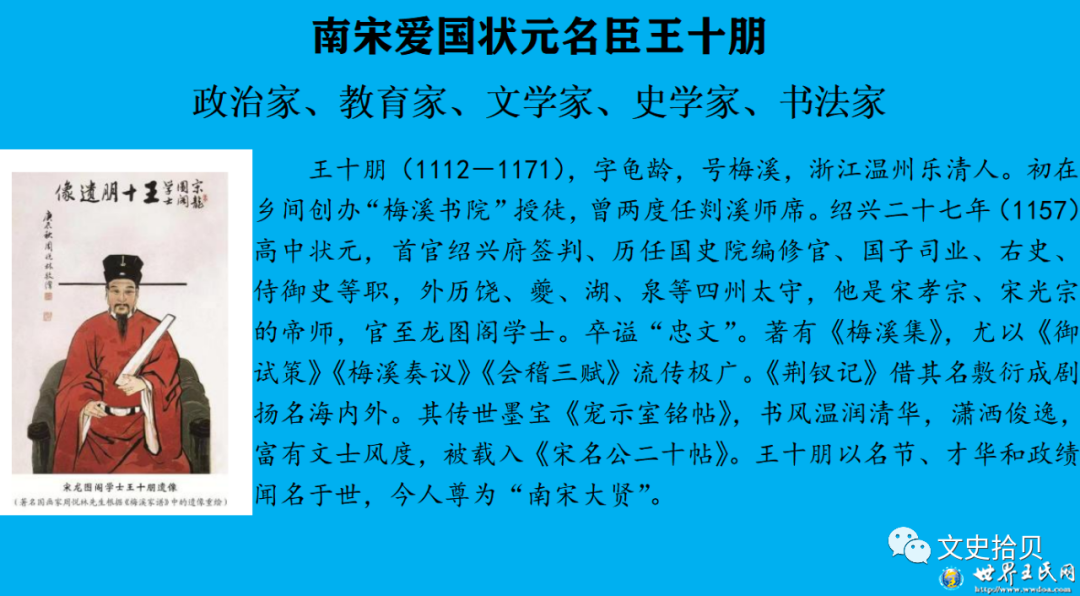

王炳伟|王十朋的家政家风家教

中共二十大报告提出要“弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设”。南宋大贤王十朋作为中华传统美德的代表人物之一,在家庭家教家风方面也卓然有成,足资今人学习、借鉴。11月19日是他诞辰910周年纪念日,重温其人其事具有特殊的意义。

直道孝亲

作为杰出的儒家学者,王十朋一生践行孝道。但正如他对君主的忠不是愚忠那样,他对父母的孝也不是愚孝。

左原王氏先祖世代务农,王十朋的父亲王辅开始亦耕亦读,他对王十朋的影响是多方面的:众所周知的“孝感井”的故事,让十一岁的王十朋感知了孝心的神秘力量(此事无法用常识解释,也不能说明王十朋迷信,如《井光辨》记载井水于1150年盛夏之夜突然发光、王十朋“以物理辨之”)。他对安贫乐道的提倡和对读书的嗜好,同样影响王十朋一生。他“生三子皆遣从学,不以家务夺其心”,同时基于家庭各方面状况作合理取舍,安排“颖悟强记”的长子王十朋与次子王寿朋攻读诗文、幼子王百朋以从事农耕为主,保证了王十朋在“十年太学志未遂”时仍能“勉力亲灯火”……

王十朋的母亲是营建万桥的乐清乡贤万规的后人,恪守妇道,敬畏丈夫,教子严厉,对娘家从无偏私。

王辅于1142年去世,王十朋极尽哀思。父亲去世50天后,他独自一人呆在父亲命名的四友堂,睹物思人,“哀号痛哭,绝而复苏”,悲叹自己就是哭出血泪也无法报答父亲深厚的恩德。第二年他撰写了留给子孙看的《家政集》,将父母分别比拟为天和地,感慨自己无法报答父母的恩德,详细记录了父亲生前的种种嘉言懿行,对家祭时该摆上哪些父亲喜欢的酒食也都一一做了交代,同时表示自己失去父亲了才体会到当初双亲具足的快乐、现在已经无力挽回只能勉力侍奉母亲。

1150年,母亲病故,王十朋倍增哀思。他在当年所作的诗中称自己的生日为“母氏劬劳之日”(典出《诗经·小雅·蓼莪》“哀哀父母,生我劬劳”。但以“母氏劬劳之日”代指生日,王十朋似为第一人,这一说法远早于后来元代刘极斋说的“父忧母难之日”),悲叹自己“不见双亲空泣血,此生无计报劬劳”。后来他在父母的坟墓旁分别建了如在亭和如存亭,一再赋诗悲叹“入堂无复见双亲……天地深恩难以报”“残生无计可荣亲,一见松楸一损神”“不见慈亲已一星……此生难报劬劳德”“余生难报劬劳德,犹有孤忠可报君”“哀哀父母生我劳,生日不见徒悲号”。他还将父亲生前栽的杉树称作“思人树”,诗嘱子孙妥加保护。

王十朋还爱屋及乌,将对父母的敬爱之心推及叔叔、姑姑、兄弟姐妹及舅家亲属。他将叔叔和姑姑作为父母的化身,与二叔宝印大师的唱和诗更是多达二十余首。他非常感念弟弟经营家业(田园劳尔辈,愧是素餐人),重阳节每每作诗,入仕后两次得到恩荫的机会都先推荐弟弟做官。

难能可贵的是,王十朋对父母(乃至祖先)的孝除了用心之外,还很讲理,体现了求真务实的科学精神。他在《家政集》中提出的一些观点,即便在今天看来也并不落后。

针对一些人移祖坟以求子孙富贵的做法,王十朋指出:自古以来没有人比东晋的郭璞更懂“地理”,郭璞难道不会选一个好地方安葬父母、造福子孙?但为什么他自己不得善终且子孙寂寞无闻?难道郭璞善于推算他人而拙于为自己谋划?可见风水之说不足为凭。

《论语》中有“三年无改于父之道”的说法,很多注家为之纠结,王十朋则明确指出:做儿子的,有幸运,也有不幸运;幸而父亲仁义且贤能,平生所做的都是可以取法的好事,做儿子的自然应该终身遵循父亲的道而不作更改;不幸父亲愚鲁而不成材,终生所做的都是不能取法的坏事,做儿子的就算有孝心又怎能不更改父亲的错误做法……“父母有过,则不可不争之”,只有顺从父母的善,劝阻其不善,“使父母之身,不陷于不义,而恶名不彰显”,才是真正的孝。

唐代以后民间盛行割股救亲,官府也大力予以表彰。王十朋则旗帜鲜明地予以反对,他认为这种做法虽然被世俗称作孝,但实际上对仁义和教化的危害非常大,“非士君子所取者”。

最能显示王十朋大智慧的,是他对父母有病时要不要祈祷一事的看法。他先分析了两种对立的情况及弊端:信巫不信医的,会导致父母病入膏肓、终不可救:一味信医不信巫的,也会让信巫的父母心情抑郁、病情加重。然后提出了一整套细致的方案:父母有病之时,子女“当以医药为本,而副之以禳祷之事”;像“禳星设醮、告佛诵经”这些做法,虽然不是儒生所应当信奉的,但也要根据父母的意愿再定取舍;如果父母相信,子女即便不相信也要“曲从父母之意而祷告之”,父母心情好了,病情就会好转,“此所谓心法也”;但“用《大悲咒》、童子师巫打鬼”则“切不可用之”,即便父母想用,也要委婉地晓之以理,平时要经常说这样做的坏处,父母卧病的时候则要吩咐婢女等人不要提及以免动摇父母的心智。

与现在一些人大肆宣扬“二十四孝”或固执迷信、医药的两端相比,王十朋的直道事亲更显真诚和睿智,是一种世事洞明的学问、人情练达的文章。

伉俪情深

王十朋的妻子是小他三岁的表妹贾氏。王十朋早年在鹿岩乡塾读书时,表叔贾如规非常赏识他,就做主将亡兄贾如讷的女儿嫁给他。王十朋晚年在和贾如规及悼亡妻的诗中,都引用了《论语》中“南容三复《白圭》,孔子以其兄之子(侄女)妻之”的典故做类比。

王十朋二十八岁时二人成婚,从此携手走过了平淡却不平凡的一生。

作为传统的儒家士大夫,王十朋无疑有着浓重的男权意识。他在《家政集》中所说的“夫妇欲其相穆”,并非完全对等——作为丈夫绝不能“厚妻子,薄父母”,作为妻子首先要侍奉好公婆;如果妻子在孝敬方面做得不好,丈夫要视情节轻重依次“教之”“怒之”“笞之”“出之”;妻子“奉舅姑不谨,决不可容”。

拘于礼法,王十朋平时的诗文中很少提到妻子,但有限的几则足以透露出严肃外表下夫妇相濡以沫的温情。

1149年八月初,王十朋与表弟万先之一同赴太学,途中经过新昌柘溪,见到路边有百余株斑竹潇洒可爱,想起湘妃竹的传说,先朗诵了两句“君看江上千竿竹,不是男儿泪点斑”。接着赋诗一首,感慨男儿有泪不轻弹、要哭也应当像战国时的申包胥和西汉的贾谊那样为国事而哭,打趣湘妃竹虽然可爱却有失格局。转而又觉得自己的说法未免偏颇,以《代妇人答》为题重新作诗一首,劝谕世人不要嘲笑儿女情长,而要理解夫妻之间的相思之苦、相爱之深。此诗虽称戏作,但无疑道出了王十朋的真实心声,其颔联“人为钟情故生爱,夫妇相思乃常态”直白而率真,完全可以称作中国古典时代的爱情宣言!

1162-1163年王十朋第二次辞职时在家隐居,生活困窘,贾夫人常在深夜织布以补贴家用。王十朋作《荆妇夜绩》一诗,将夫妻二人比作举案齐眉的孟光与梁鸿,称赞夫人织出的是寒素清白的家风,发愿能够大庇天下寒士。有段时间家里吃饭也成问题,贤惠的贾夫人开玩笑说他没有吃肉的命、直言进谏能回家已经很幸运了、须当男耕女织共渡难关。在这两首诗里,王十朋录下的,不仅是贾夫人辛劳的身影和风趣的话语,还有夫妇俩清白相勉的高尚情操、相依与共的深厚感情。

1168年十二月初十,王十朋到任泉州仅两个月左右,贾夫人不幸病逝,王十朋伤心欲绝,悲叹三十年的姻缘突然中断、自己怎么忍心像庄子那样看淡生死和爱情!他要辞职护送夫人的灵柩回家,却没有得到朝廷的允许,只好将尸体寄放在泉州的寺庙里。此后他每每触景生情,在一年半内写了十多则悼念夫人的诗文。在《祭令人文》中,他深情怀念夫人的种种嘉言懿行。夜里听到子规啼叫,少年同学寄来瓯柑,夫人的冥诞到了,都会勾起他对前情往事的无尽回忆。

1170年闰五月,饱经忧患的王十朋终于完成了泉州知州的任期,得以护送贾夫人的灵柩还乡。他一路追忆夫妻同甘共苦的温暖,一路回想夫妻携手奔忙的艰辛,一路感慨夫人无法早日入土为安的悲苦……一年之后,形单影只的王十朋溘然长逝。

德贻子孙

王十朋与贾夫人育有三子、二女,他对子女的教育以德为先,注重言传身教。

《梅溪集》中涉及女儿的仅有两首生日诗,都教导女儿以贾夫人为榜样修习女德,在女儿要不要学诗的问题上则存在牴牾之处:作于1159年的《女子生日》规诫女儿要多读妇德楷模西汉班婕妤的赋、不吟绝代才女东晋谢道韫的诗;但作于1167年的《幼女生日》又祝愿女儿健康、长寿而且像谢道韫一样气质清新。两相综合,未必能得出王十朋信奉“女子无才便是德”的结论,倒是看出他内心深处并不缺乏对女儿的温情。

三个儿子的小名依次为孟甲、孟乙、孟丙。孟丙早殇,孟甲和孟乙长成后分别取名闻诗和闻礼,当取自《论语》中陈亢“问一得三”(闻《诗》,闻《礼》,闻君子之远其子)的典故。

王十朋非常注重对儿子进行德性方面的教育。1148年,他在〈符读书城南〉,示孟甲孟乙》中,告诉儿子自己只能把青箱(书)和清白传给他们,要求他们努力修习性情和学问。孟甲十三岁生日的时候,王十朋赋诗叮嘱他要努力修习《诗》和《礼》。孟甲和孟乙喜欢收藏古钱,王十朋先是肯定他们“好古”之志“颇可取”,后又勉励他们把学习的劲头转移到古书上面、一定要超过自己。1154年,王十朋作《黄杨》一诗,叮嘱子孙要像自己父亲所种的黄杨那样同气连枝、相亲相爱。1158年闻诗十八岁生日时,王十朋教导他不论年龄大小都要勤于修德、树立远大志向、探究学术渊源。1159年闻礼十七岁生日时,王十朋期盼他秉持儒家的中和之气、成就长远正大的功名、弘扬左原王家的好名声。1165年九月中旬,王十朋赴夔州上任途中船只遇风不敢前行,鱼肉果蔬断绝。傍晚有小船破浪而来,王十朋也和同船的人一样以高价买了几尾鱼下酒,后作《买鱼行》一诗教导同行的闻诗和闻礼:即便是富贵之家也未必一生适意;以后二人异地为官时只要能传承清白家风就好,不必像三国时的孝子孟宗那样亲自捕鱼精心烹制后送给母亲;自己最大的愿望是天下人都有个好年成、都能吃得起廉价的鱼和米。

比诗教更重要的是身教。《左原王氏史料集》中说王十朋中状元后,很多富贵人家纷纷上门为王闻诗提亲,但闻诗还是坚守盟约,迎娶了最初聘定的寒门女子孙氏,夫妻相敬如宾。这个故事是有依据的,《梅溪集》所载《闻诗定孙氏》有“约既前定,言终不渝”之语,《祭令人文》则赞誉贾夫人生前不据钱财为子女择偶,另外《赠万序》中“时人贪择脔,慎勿为财婚”二句亦可作为旁证。同样值得称道的是王十朋夫妇“喜儿让官”。据《宋史》记载,王十朋入仕后两次得到恩荫的机会,都先推荐弟弟做官,直至去世两个儿子都还是平民。王十朋本人“在朝廷则以犯颜极谏为忠,仕州县则以勤事爱民为职”,更是对子孙最好的教育。

在王十朋的言传身教下,左原王氏家族的清白家风得以世代相传。《宋史》称王闻诗和王闻礼“皆笃学自立……为治能守家法,人亦思慕之”。另据《隆庆乐清县志》所收叶适《三贤祠记》称,乐清官府曾在学宫祭祀王十朋及其表叔贾如规,时任吏部郎官的王闻诗认为乡贤钱尧卿同样于兴学有功,主动向温州官府提出合祀三人而按年龄将王十朋排在最后。叶适与王闻诗长子王夔也有交往,在《王通判挽诗》中称誉其能传承祖风、清廉胜过以拒绝献金著称的东汉名臣杨震。朱熹弟子陈宓在《跋王梅溪先生家政集》中称誉王闻礼长子王仲龙“奉亲孝,当官廉,温良谨愿,而正直之气,自不可夺”,另有诗赞“闻孙雅有祖风烈”“一见风流忆乃翁”。另据《浙江通志·两浙名贤录》记载,王闻礼孙王持垕为太学生时“曾率六馆”面见皇帝、“论”宰相史嵩之之过,后来轮对时劝谏宋理宗不能以个人恩怨罢免名相吴潜,颇具王十朋遗风。其他如王元持、王乾泰、王乾顺、王白、王景增、王广等人,也各有自立立人的嘉言懿行。

后记

王十朋以“植德”“积善”为宗旨,不仅在《家政集》中全面构筑了“父子欲其孝慈,兄弟欲其友爱,夫妇欲其相穆”的理想家庭模式,而且以自己和家族的亲身实践,为后人提供了中国古代杰出士大夫修身、齐家、治国、平天下的典型范例。虽然《家政集》因保护家族个别长辈隐私等原因长期湮没不彰(1998年《王十朋全集》据《左原王氏宗谱》1936年重修本录入,现已编入《中国历代家训集成》),且具有强烈的家族和个人色彩,但其中蕴含的具有普遍意义的真情和理性,无疑值得我们深入传承和大力弘扬。

相关文章

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村