侨批文化展翻开历史文化记忆

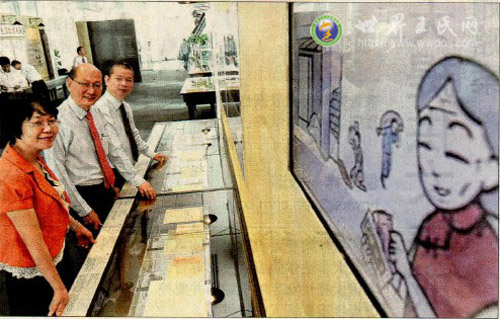

泉州市档案馆副馆长叶芬蓉(左起)、本地侨批专家柯木林和泉州华侨历史学会常务理事黄清海,将在展会上与国大学者李志贤深入介绍侨批文化。(何炳耀 )

谢燕燕 报道

学者很早就知道“侨批”的价值,那是研究移民史最珍贵、朴素而又真实的原始材料。著名汉学大师饶宗颐曾把侨批形容为“侨史敦煌”,足见其分量。

“批”看似陌生,其实就是闽南话或潮州话里的“书信”,“侨批”便是早期华侨与家乡的书信往来,包含了家书与汇款两部分,近年来已成为研究海外华人的家族史、社会史、金融史、邮政史和移民史的重要文献。

由国家图书馆,新加坡宗乡会馆联合总会和中国泉州市综合档案馆联合主办的《家书抵万金——新加坡侨批文化展》,首次深入窥探这一历史文化记忆。

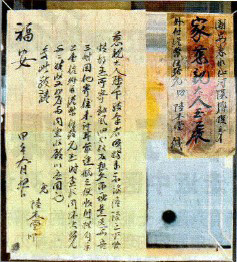

总理公署部长兼环境及水源部和外交部第二部长傅海燕前天下午为展览主持开幕式。这项从昨天起开放给公众免费参观的展览,总共展出48件书信、文件与文物,追溯了早期新加坡华人与祖籍地的书信往来,还有民信局的运作方式。

《新加坡侨批文化展》共展出48件书信、文件与文物。图为其中的一封寄回潮安的家书。

展出侨批横跨三个年代

这次展出的侨批横跨三个年代,从清朝到民国到中华人民共和国时期,当中最早的是一名叫李种德的新客托水客带回家乡的侨批。从展出的侨批,大家能了解早年从中国坐船南渡到新加坡的过程与所需时间、不同时期的汇率波动等。

国家图书馆策展员李梅瑜说,统计显示,1847年时,新加坡有大约1000名水客,他们是帆船时代往来于中国和海外各地的小商贩。

曾经撰写《新加坡侨汇与民信业研究(1945—1949)》的本地侨批研究者柯木林说,1945年至1948年是侨批黄金时期,新加坡当时有200多家民信局。

他说,从1858年至1964年之间,新马两地的汇款,每年平均达1400万坡币。柯木林1970年做侨批研究时,新加坡还有55家民信局,他当时已预测民信局会在20年内完全消失。

对柯木林来说,侨批犹如“千面女郎”,可以从很多不同方面切入做研究。他和本地另一位侨批学者李志贤副教授于来临星期六将和泉州的两位侨批专家黄清海和叶芬蓉,在国家图书馆举行公开座谈会,畅谈侨批的兴衰史。

泉州华侨历史学会常务理事黄清海说,中国拥有最多侨批的福建和广东,但不同地区的侨批来自不同地区,例如广东的潮汕与梅州地区,侨批主要来自东南亚,但是广东人的侨批则以北美洲为主。福建的侨批则来自菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国和越南等地。

泉州市档案局副局长黄跃进说,泉州市档案局已收藏3000多封侨批实物,电子扫描件3万零991件,建立起三万多条的侨批专题目录数据库,是福建收藏侨批档案最多的机构。

今年5月,福建、广东两省联合申报的“侨批档案”,已成功入选世界记忆亚太地区名录,明年准备申请“世界记忆遗产名录”。

在讲座上,柯木林将主讲《侨批·汇兑信局·民信业》,李志贤谈《新加坡潮人侨批局》,泉州华侨历史学会常务理事黄清海将主讲《闽南侨批及其记忆遗产价值》泉州市档案馆副馆长叶芬蓉则谈《泉州市档案馆侨批档案收藏情况及“申遗”历程》。讲座明天上午9时30分至11时30分在国家图书馆5楼举行,入场费10元(含茶点),公众可致电63544078或上网www.sfcca.sg报名。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村

最新排行

- · 走进新加坡

- · 新加坡海南组群组织概述

- · 新加坡侨领·金门骄子王三龙

- · 王三龙父子

- · 新加坡族谱学会宗旨

- · 渡琼始祖之王氏家谱谱序

- · 沙巴州王氏宗亲会2004年10月组团遊柬埔寨

- · 黄友江· 新加坡华族谱系序

- · 《怀琼录》

- · 新加坡福建会馆授权本网转载王三龙资料