一棵大槐树岂能遮华夏

编者按:近两年到村庄调研发现一个奇怪的现象:大多数姓氏都说自己是明初大槐树移民。有的姓氏有家庙、家谱或者家谱碑等能够证明不是山西移民,但不了解情况的还是人云亦云说自己是大槐树移民,闹出了不少笑话。更有甚者,说山西移民姓氏中有自己的姓氏,于是就坚定自己是山西移民,这简直大错特错。举个例子,山西移民中有张姓,也有刘姓,邹城那么多村庄都有张姓和刘姓,难道都是大槐树移民?这显然是不可能的。为了帮助大家更多地了解当年的移民情况,便于更多的姓氏能够廓清源流,不盲目认祖,故而转发著名文化学者巨岳先生的这篇文章。

一棵大槐树岂能遮华夏

资料来源:《明太祖实录》卷140,卷214.,括号里B数据来自《诸司职掌·户部·民科·户口》

一棵大槐树岂能遮华夏

近年来,网上疯传,“山东人迁自山西大槐树”的说法,尤其某省级官网一篇《山东人如何从大槐树迁来的?》,更是推波助澜,说洪洞县老鸹窝迁来的小脚趾是两半的,小脚趾畸形成了“洪洞特征”,还说“解手”一词源于移民大小便时,需解开被捆绑的双手。

由于类似宣传的鼓动,据媒体报道,近几年到大槐树寻根的人数每年都保持10%以上的增长。1996年,洪洞大槐树全年访问人数不过6万人,2017年则已达200万人以上,20多年翻了30多倍,预计今年人数将超过220万。

青邑大槐树

有的地方史志编写,也盲目将明代初创的村庄,定性为山西迁民村。细细思考,实际多为旅游炒作。难道山东及全国北方人,都是山西洪洞一个县的后裔,难道山东孔子孟子这么多后裔也是你山西洪洞迁来的?山东有不少明代以前姓氏传承至今,人口数以万计也是你洪洞移民后裔?

山西在春秋战国时期就战乱不断,人口迁徙频繁,后世的五胡乱华,多次外族入侵,山西几乎都首当其冲,北魏少数民族汉化,山西是中心地区,休说洪洞一个县,就是一个山西省也难以维持独立人种。如果说洪洞人有什么特别,只能说理论上,相比东南部省份,洪洞人的北方少数民族血统更多一些。实际小脚趾畸形是多数北方人的共性,南方人也大有人在。

将小脚趾畸形说成迁民时刀砍的记号,更是无稽之谈,没有任何科学支撑,一次刀伤就能世代遗传的说法。如果山西人的刀伤能遗传下去,弄瞎一只眼睛世代就是独眼龙,摔断一次腿或胳膊,后代就都是瘸子或独臂侠,那么行乞于路边的残疾人,应该都是山西移民后代。年轻人如果爱上山西姑娘,弄不好后代都是残疾,山西姑娘小伙还有人敢要吗?

“解手”一词唐宋即有,有分手、离别及解决、处理和大小便之意。唐代韩愈《祭河南张员外文》:“两都相望,於别何有,'解手’背面,遂十一年。君出我入,如相避然。”《京本通俗小说·错斩崔宁》:“叙了些寒温, 魏生 起身去'解手’。”可见“解手”源自洪洞移民之说纯属附会。

错斩崔宁

那么,那些被新编方志盲目统计为明代迁民的村庄就是山西迁民吗?《明太祖实录》卷二三七载,洪武二十八年,“诏中军都督府左都督刘谦……往彰德……东昌、兖州等府,劝督迁民屯田”,作为兖州辖域的邹县接受的迁民实际并不太多。《明史·食货志》载,“迁民分屯之地,以屯分里甲”,移民以“xx屯”给地,作为明代移民重镇兖州所辖邹城,按山西人说法理应“xx屯”不少,但实际以“屯”命名的只有南屯、北屯、蒋屯、前屯、后屯、黄路屯6村占全市854村的不足1%。

旧《邹县志》所载该县东部明代迁民村有:高山庄、簸箕掌、吉玉庄等。但方志及谱牒明确记载这三村初迁姓氏高、刘、吕等来自建于唐代的该县大律村。根据口碑资料虽然邹城有明代始建村落376个,其中140个明万历年间所创官庄,先后由徐守恩、王一祯、胡继先三名知县所建,是当时邹县招亡垦荒之策,不少村谱碑保留有迁出地,记载为山西迁民的基本没有发现。

对此《邹志》按:“邹地官庄之制,垦荒招亡,……给以牛种,免其杂役,俟二年后始征之”。可知明代邹县官庄,不是山西迁民。

以张庄镇为例,现在74村,有“明代始建村落”23个,而康熙年间《邹县志》记载今张庄镇境内全部村庄只有魏庄、东果庄、大律、张庄、卞庄五村,其他有也只能是小居民点,算上有记载的明代“官庄”积玉庄、簸箕掌、赵山庄、老龙沟及建于明代以前的辛寺、燕庄等居民点,发端于明代以前的也就10多个村。其中镇驻地张庄,系明代迁自本县张楼村,簸箕掌村是万历九年官庄之一,系高姓迁自本镇大律村。积玉庄是万历二十六年官庄,本镇大律刘吕二姓迁此定居。赵山庄、老龙沟两个官庄也没有迁自山西的说法。其他各村即使是口碑资料也没有迁自山西洪洞的记载。张庄镇大烟庄和辛寺元碑上已有,却根据口碑资料说成了明代,其族源更不是明代迁民了。显然,邹县明代建村的人口来源,主要是邹县内部调剂,而不是山西迁民。

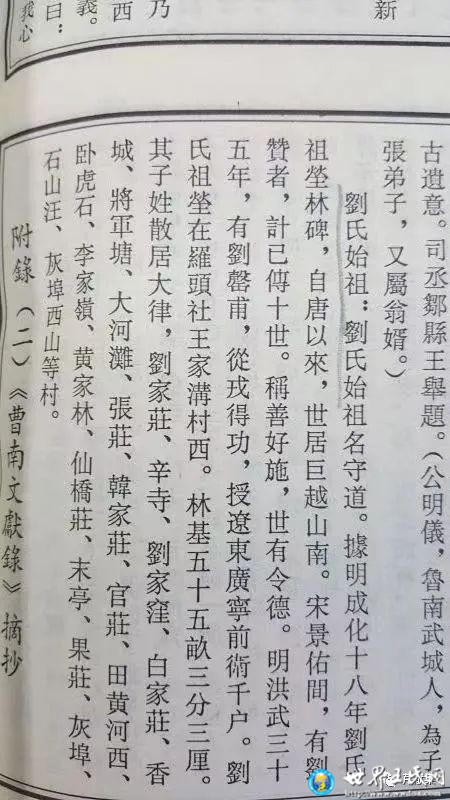

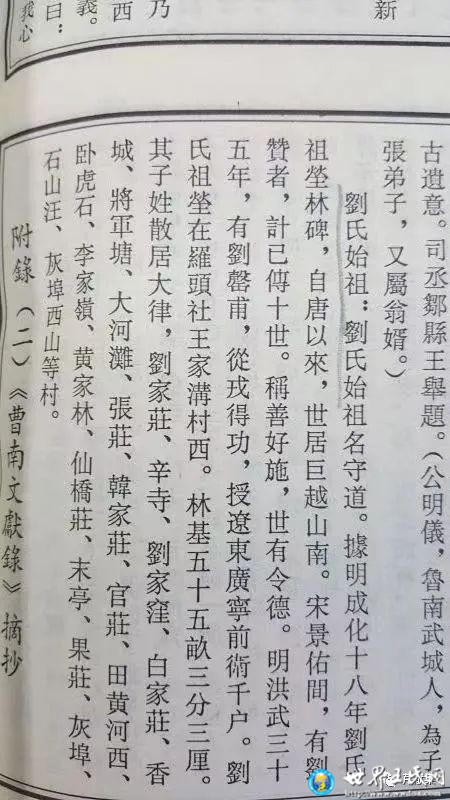

民国《邹县新志·刘衍喜先生宗派碑序》记述,“当李唐之世,有讳守道者,卜居巨越山前之大吕(律)村,是为我刘氏居邹之远祖”。细细研究发现该县志还记载:“刘氏始祖名守道,据明成化十八(1481)年刘氏祖茔林碑,自唐以来,世居巨越山南。宋景佑(1034-1037)间,有刘赞者,计已传十世。称善好施,世有令德。明洪武三十五年,(即1402年,明建文四年,称洪武是为朱棣篡建文讳),有刘罄甫,从戎得功,授辽东广宁前卫千户。刘氏祖茔在罗头社王家沟村西,林基五十五亩三分三厘。其子姓(孙)散居大律,刘家庄、辛寺、刘家洼、白家庄(今属平邑白彦镇)、香城、将军塘、大河滩、张庄、韩家庄、官庄、田黄河西、卧虎石、李家岭、黄家林、仙桥庄、末亭、果庄、灰埠、石山汪、灰埠西山等村。”类似这样非迁自山西的明代以前立村的还有,揭示了众多明代知县创办官庄的人口来源。

随着接触材料增多,逐步又有了新的思考。象中心镇刘行、太平镇前皇甫刘姓等洪武年代的迁民村,从明代到今天的人口增长看,基本不足千人。有资料显示明朝人口约6500万,以今天13亿计增长约20倍。也就是说即使一次迁来兄弟数人携带子女一二十人的大家庭,到今天也大约数百人而已。除非不遇战乱和瘟疫地持续繁衍,几乎很难超过千人。有个所谓山西迁民的姓氏支脉,声称人口已达五六万,一看族谱竟把当地古碑明载系唐代某村支脉拉入。基本都是联宗,实际没有血缘关系。

据媒体报道,史料记载,明初因战乱导致中原人口稀少,政府从受战争影响小的山西移民。1373年到1417年间,共移民18次,迁到冀鲁豫苏皖等地达百万人。先不说数据的可靠程度,据网上提供资料《明史》、《明实录》、《日知录之余》载,洪洞移民分布30省,2217县市,南到海南,北及黑龙江几乎遍布全国,就以100万计,,平均每县400多人,实际在各地是极少数。就是100万人都迁到冀鲁豫苏皖五省每省才20万人,以增长20倍计,现在山东人中洪洞后裔最多也就400万人,仅占今天山东一亿人口的大约4%。根据山东和山西在明代的的人口情况,详见洪武十四年、二十四年户口总数与分区数表:

资料来源:《明太祖实录》卷140,卷214.,括号里B数据来自《诸司职掌·户部·民科·户口》

《明太祖实录》卷一九三载,洪武二十一年(1388年)八月户部郎中刘九皋的建议:“古者狭乡之民迁于宽乡,盖欲地不失利,民有恒业,今河北诸处,自兵后,田多荒芜,居民鲜少。山东、(山)西之民,自入国朝,生齿目繁,宜令分丁徙居宽闲之地,开种田亩,如此则国赋增而民生遂矣。”

很显然,山东也是当时“生齿目繁”的人口大省,而且排在山西前面,当时山东人口远超山西。如今山西的旅游宣传却有意避而不谈,实际是故意误导山东人。

当时山东人口远超过山西,根本不符合“宽乡”的条件,不可能大批接受山西移民,起码远低于冀豫苏皖,大致在几千至数万人,发展到今天在山东总人口的占比,也是微乎其微。说今天山东人祖上都来自山西洪洞,显然不符合实际。

有资料显示,邹县古代建于明代以前的村并不少,明清时代村庄的增加,实际是人口增加所带来的正常现象,山西移民在山东有分布,但并不是主要族群,今天的山东人还是本地人后裔居多。

既然是皇帝迁民,如果是主要迁居地,兖州方志理应不会落下,但查阅明代兖州府志和邹县志,再查临近明代的康熙五十四年《邹县志》,却难觅关于山西迁民的记述。

这说明,明代所建村庄人口,极少是从山西迁来的,本土内部人口调剂数量更大。山西迁民虽然规模较大,但星星点点撒向全国各地,实际在各地比例很小,当时山东境内人口比山西多出许多,并非无人之境,即使有山西迁民也只是少数。

由于多数本地人没有离开原籍,谈论祖籍地的少,只有外来的山西人念念不忘,由于当时文化程度较低,加之不少人缺乏族谱,导致人云亦云,时间长了以讹传讹。另外,古代“山西”非指今天山西一省,而是太行以西广大地区。山东山区广泛,不少村子叫“山西”或在“山西”,且大多古代有大槐树,都是造成误认祖籍是山西省和“大槐树”的原因。或者当时官方对移民有扶持政策,古人为了冒领,纷纷声称“山西移民”,日久成俗。于是包括建于隋唐的大律村坐地户,也成了“山西洪洞老鸹窝人”。

想想近年来不少人被媒体蛊惑,纷纷去山西“寻根问祖”,但从我们接触的山西寻根回来的看,没发现有族谱能与山西族谱实现对接的,那里也不可能有足以让各地族谱对接的相关资料。有的新编谱谍,虽然以去过大槐树寻根为由,声称“迁自洪洞”或“山西大槐树”,实际都是盲目敷衍,无法拿出迁自明代山西“大槐树”的有力证据。

我们认为,“山西大槐树”对华夏这棵“大树”来说,是叶不是树,山东人被忽悠的不轻!子曰“非其鬼而祭之,谄也”。对多数山东人来说,去山西“寻根”实际类似于去别人祖坟祭祖,山东人真的愿意认这个“祖宗”吗?2018-4-25

世界王氏网版权及免责声明:1、凡世界王氏网所有作品、图片,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编,违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明“来源:XXX(非世界王氏网)” 的作品、图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权请告知删除。谢谢! 本网总机:0593-7639088,有关作品版权事宜请联系:QQ邮箱:1173471839 网易信箱:fjfdws@126.com

相关文章

最新推荐

一棵大槐树岂能遮华夏

编者按:近两年到村庄调研发现一个奇怪的现象:大多数姓氏都说自己 [详细内容]

- · 一棵大槐树岂能遮华夏

- · 古祠堂为何建在池塘边上

- · 仙游大济古濑王氏祠堂

- · 今天国家公祭日:勿忘国殇,吾辈自强!

- · 【南宋】进士04王履初(王亮功之弟)丨霞浦

- · 家族大典 文化盛事——首届永嘉王允初忠孝

- · 【元】王禋《题(王蒙)谷口春耕图》 丨王

- · 【元】王都中《武夷山》~长使人间无旱忧

- · 追溯千年家谱,揭秘王氏世系传承!

- · 福建永定富岭王氏宗祠落成欢迎裔孙回家拜祖