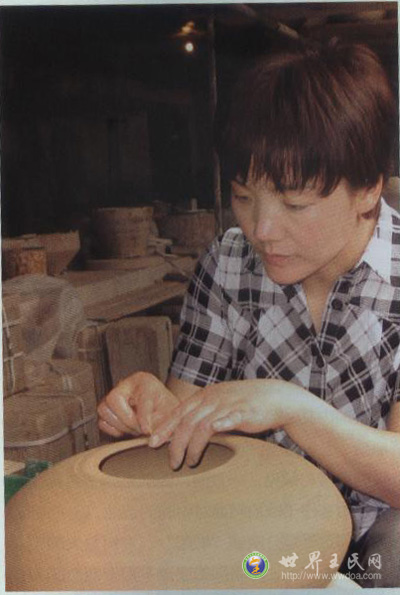

钧瓷丽人王秋红

在钧缘阁,王秋红与寂寞为伴,静静地及自己的作品进行包装和炒作,但却用创作出了独一无二的钧瓷作品。

在钧瓷世界里,从事钧瓷技艺的男艺术家居多,而女艺术家就屈指可数了。

王秋红就是钧瓷界唯一执掌窑口的女艺术家。

自钧缘阁成立之初,王秋红就走了一条源于传统而又打破传统的求索之路。其作品通过创新,实现造型思想化、釉色自然化,从而达到了“选材自然、神化自然、超越自然”的境界。

而由于在钧瓷造型、釉色创新上形成了独特的风格,王秋红迅速走红,其作品也赢得了“秋红钧”的美誉。

虚心学艺

王秋红,出身钧瓷世家,爷爷、父亲都喜欢收藏,家里到处摆满了钧瓷字画等艺术品。在这种氛围中成长,长期的耳濡目染,王秋红很小就对钧瓷产生了浓厚的兴趣。

为了更深一步接受钧瓷艺术的洗礼,1995年,刚满23岁的王秋红就辞去了让别人羡慕的工作,进入了中国禹州钧瓷研究所一被誉为钧瓷艺术的最高学府,做了一名普通的讲解员。在这里,王秋红每天都能看到心爱的钧瓷,每天都能看到钧瓷界中的艺术大师们,每天都能汲取钧瓷艺术的营养。

这才是她真正想要的。

王秋红明白,如果想把枯燥而漫长的钧窑文化、艺术讲得生动有趣,把钧瓷“进窑一色,出窑万彩”的艺术特点讲得眭妙眭肖,自己必须有深厚的文化艺术积累。因此,在钧瓷研究所里,她注定是一个与众不同的讲解员。在别人悠闲地聊天儿时,她就悄悄地坐在一边学习,累了就去欣赏一会儿宋钧、元钧标本的艺术魅力。

此外,每逢钧瓷艺术大师来到研究所,王秋红生活,静静地创作。她不喜欢对自己以自己的思想、情感,加上工艺和材料,就利用各种机会,虚心向各位大师讨教,潜心钻研钧瓷艺术。就是在这期间,她正式拜有“钧瓷艺术之父”之称的阎夫立为师,并先后得到著名艺术大

师韩美林和著名钧瓷专家任星航的指点。

在研究所,王秋红对钧瓷艺术有了更深的理解。2001年,为了在工艺美术理论上获得提升,王秋红进入河南大学工艺美术系深造。后来,洞悉到阎夫立大师在郑州大学创办了“阎夫立钧瓷艺术工作室”,她又转到了郑州大学物理工程学院。追随阎夫立老师,继续学习钧瓷的工艺设计。

在短暂的几年里,王秋红出色完成了学校的多项科研任务,并屡受嘉奖。老师的言传身教和理论的系统学习,使王秋红的艺术造诣有了很大的提升。也就在此时,王秋红开始有了自己的梦想。

寂寞坚守

2005年,王秋红离开了郑州大学和阎夫立大师,重新回到钧瓷故里禹州,创立了她的“钧缘阁陶瓷艺术工作室”,决定和丈夫刘秋海一起去追求自己的梦。“与钧有缘,趋之秋阁”,王秋红把自己的窑口定名为钧缘阁,因为这里承载着她和丈夫的爱情,以及他们的梦想。

在钧瓷故乡禹州城北一个偏僻的村落,宁静美丽的颍河从村旁流淌而过,恢弘的南水北调大运河也从一侧穿过。王秋红执意把自己的窑口,把自己的心和梦安顿在了这看似偏僻却十分美丽的小村里。在她内心里,钧瓷是一种“宁静而致远”的艺术,需要远离尘嚣,沉下心来。

在这里,王秋红与寂寞为伴,静静地生活,静静地创作。 “也只有在这里,才能真正做到心静如水,做到用心与钧瓷交流,并在创作中细细品味工作的艰辛,以及享受钧瓷艺术带给自己的喜悦和豁然开朗。”

虽然王秋红的钧瓷艺术造诣很深,但知名度以及转换的经济价值却与之不相适应。她是一个很低调的人,不管别人怎么做,怎么想,她只想做自己喜欢的,追求自己想要的。

在大多时间里,王秋红都一头扎进自己的钧缘阁里随心所欲,安静地创作。她从不把产量作为目标,追求艺术精品才是她的唯一目标。她不善于对自己以及自己的作品进行包装,更不善于借名人、媒体之势,去炒作宣传,或者说她不喜欢、不擅长做市场层面的工作。

谁都知道,钧瓷艺术源自艺术家的心灵,需通过艺术家的手和思想,并融入自己白勺J睛感,加上工艺和材料,使之变化再变化,从而形成独一无二的作品。 “陶瓷是土与火的艺术,尤其对钧瓷来说更是这样。”王秋红说。

追求艺术精髓,感悟艺术真谛,是王秋红的最大追求。一股『青况下,艺术大师出差都是为了卖自己的作品,尽决实现经济价值,而王秋红与他们不同的是,她出差的任务是与行业专家、各高等院校的教授、大师学习交流,从而达到开阔视野,跳出行业去看钧瓷,寻找钧瓷创新发展之策。王秋红不

放过任何机会,不管到什么地方,只要有陶艺、青铜器的地方,都会留下她的身影。

创新不止

“钧瓷是一种特殊的艺术品,只有通过创新走精品之路,钧瓷才有未来,才有市场。”自钧缘阁成立之初,王秋红就一直信奉并坚持这一原则。

钧瓷的个性来自创新,而如伺创新,不同的艺术大师都有不同的理解。王秋红告诉记者: “钧瓷艺术贵在创新,没有一项独创的艺术,是通过复制或搬抄获得的。当然,创新也并不是对传统的否定。”

在王秋红的艺术世界里,钧瓷作品是艺术家思想的直接体现,除造型外,釉色也可以体现其思想。釉是由型决定的,有釉没型,或有型没釉都是不完美的,两者的完善结合才是一件艺术品。

当一些窑口在成熟的造型上随意模仿嫁接时,王秋红则以上古时期的彩陶文化和商周时期的青铜器文化为母本,然后在此基础上寻求变化,走出了一条既根植于传统又突破传统的创新之路。

而在釉色上,王秋红追求的是科技加艺术,在传承古法的基础上,王秋红重点突出了“变”字。其作品釉色不再局限于“红白青蓝紫”和“蚯蚓走泥纹、珍珠点”的宋钧遗韵,更多是以饱满浑厚、酣畅淋漓的釉质,通过炉火的煅烧来实现激情奔放的色彩,桀骜不驯的纹路。比如其创作的“田园系

列”“知秋系列”“华夏系列”“佛教系列”等作品,一件件都散发着金属光泽,拥有着金属的纹路,更富视觉冲击力,更符合现代人的审美观,尤其是那些形态夸张而又不失逼真的人物瓷,被赋予了求变的钧瓷理念。“每件钧瓷作品都是独一无二的,跟指纹一样,窑变太美了,是不经意的美也是特意

的美,是自然的美也是永匣的美!”王秋红说。

王秋红如同一个高明的化妆师,将不同的釉色恰到好处地融入不同的造型中。在她眼里,钧釉好比一块上好的衣缎,但让什么人穿,是做唐装还是做中山装,也就是根据钧瓷情况而“量体裁衣”,对于钧瓷来说,必须做到造型跟釉色相匹配。

曾与王秋红合作过的河南省陶艺大师、河南省工艺美术大师李明这样评价她: “秋红最可贵的地方在于她能坚持创新。在传统釉方面,她烧出来比别人的好,她烧出来的东西,让人~看都眼前一亮,是独一无二的,这就是创新。”

多年执著创新,使王秋红赢得了“秋红钧”的美誉,这是钧瓷界给予其艺术成就的最大褒奖。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村