姜堰王氏宗祠寻古

王氏宗祠,又称王公祠。位于泰州姜堰市姜堰镇东后街。为泰州学派创始人王艮、王栋和王襞的祀祠,也是明清的泰州学派的讲学之所,施教对象多为社会基层平民。泰州学派是中国哲学史上惟一以地名命名的哲学流派,产生于明中后期。创始人王艮、王栋、王襞,世称淮南王氏三贤,均为泰州人,其弟子也多为泰州人。明末清初,思想家黄宗羲称之为泰州学派。该祠始建于明神宗万历三年(一五七五),时有房屋七栋、二十一间,现尚两栋、六间。王氏宗祠的建筑规模、体量和明代民居没有多少区别。门头“王氏宗祠”为萧景训题额。

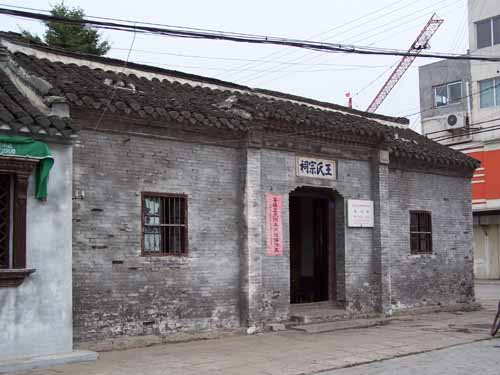

王公祠全景照片

姜堰东后街48号,迎宾东路西首,有一座青砖黑瓦的古代建筑,除了门头上“王氏宗祠”四个字外,和姜堰城区其他古建筑相比没有什么特别之处。然而,就在这不甚起眼的古代院落里,却掩隐着辉煌的过去……

姜堰王氏宗祠是泰州学派之巨擘王栋的家祠,它与泰州的吴陵精舍(崇儒祠)、东台安丰的东淘精舍同为明代泰州学派、“淮南王氏三贤”———王艮、王栋、王襞讲学以及活动的重要场所。1985年,王氏宗祠被姜堰市人民政府(原泰县人民政府)公布为文物保护单位。

王氏宗祠正面照

王氏宗祠始建于明万历三年(1575年),清嘉庆十九年(1814年)重修,占地面积1200平方米,建筑面积426平方米。原始建筑从东侧自南向北有牌坊、水井、门厅、寻乐堂、祖堂,西侧自北向南有一庵公祠、节孝祠、花厅、厨房、耳房、宗祠门面房。现存门厅、寻乐堂、祖堂、一庵公祠(也叫“三贤祠”,内祀王艮、王栋、王襞像位)、节孝祠(内祀该族在节、孝操持方面有突出表现者之牌位)、厨房、耳房,主体建筑保存完好。祖堂坐北朝南,面阔三间12米,进深7檩6米,硬山顶,祖堂、寻乐堂屋脊皆有鸱吻装饰。门厅檐高3.6米,设马面墙,形制特别。门厅马面墙上方嵌正楷阴刻“王氏宗祠”石额一方(泰州州牧萧景训题额),长115厘米,宽40厘米,刻于明成化九年(1473年)。

王氏宗祠门额

王氏宗祠在建筑的规模和体量上和明代民居虽没有多少区别,与当时富商大贾、权贵豪门的深宅大院也无法相比,但小小的院落更显泰州学派思想的平民性。作为泰州学派的讲学之所,王氏宗祠施教对象多为社会基层平民。泰州学派倡导的“百姓日用之道”,直截了当地提出了“穿衣吃饭即是人伦物理”和“人即道”的命题,这一“以人为中心”的思想,在当时社会是非常进步和难能可贵的。

王艮、王栋和王襞,世称为泰州学派的“淮南王氏三贤”或称“淮南三王”。三贤著作颇丰,均被清廷收入“四库馆”珍藏。民国初年曾将上述书籍,铅印行世。他们不仅是泰州学派思想的创立者、宣传者,更是泰州学派思想的践行者,他们的思想观点是一脉相承的。袁承业在编印《王心斋先生选集》序中说“先生(王艮)之学,自一庵翼之而始畅,至东厓继之而更纯。一庵者,先生族弟栋也;东厓者,先生仲子襞也。”

王艮、王栋的先祖伯寿是从苏州迁徙来淮南安丰场的。据《三水王氏族谱》“徙居考”述:“皇明《通纪》书‘洪武七年甲寅冬十一月,命徙江南民十四万户,以实凤阳。’始祖闻有徙民之命,即携其子若孙,自徙江北,卜居安丰场。”如此说来,王艮、王栋始祖并非“洪武赶散”(洪武十三年)徙迁江北安丰。王伯寿生三子,国祥、国瑞、国祯。国祥、国祯居东台安丰,国瑞分居姜堰镇。国祥生仲仁,仲仁生文贵,文贵生公美,公美生纪芳,王艮父名王 ,字纪芳,号守庵。国瑞生善卿,善卿生德元,德元生文善,文善生王赞,王栋父赞,号柏林(以医名)。由是可知,王艮、王栋均为伯寿公第七代后人,王艮生于成化十九年(1483年),王栋生于弘治十六年(公元1503年),王栋小王艮20岁。王襞为王艮之次子,生于正德六年(1515年),比其族叔王栋仅小12岁。

泰州学派是明代后期一个独特的学派,创始人王艮出身平民,是一个平民思想家,其主要思想,用现在的话语来说,是强调个人的主体性,亦即“人本思想”。王艮的思想得以广泛传播,泰州学派得以名扬天下,和王栋、王襞的努力宣传分不开。王栋在泰州学派中虽不如颜钧、何心隐、李贽等人那样的激进,没有他们那种“赤手以搏龙蛇”、欲“掀翻天地”的精神,但他和王襞都是王艮的左右臂,在继承和阐述王艮思想上起了极其重要的作用。

链接:

兼具明清特色的泰式民居古建筑——姜堰“王氏宗祠”

摘要:姜堰“王氏宗祠”,是泰州学派巨擘王栋的重要讲学场所和祀祠,是泰州姜堰地区唯一一座至今保存完好的、兼具明清特色的泰式民居古建筑,它体现了以人为本、天人合一,朴实无华、美观大方,用材考究、精工制作,严守定制、乐守清贫的建筑理念。是极其珍贵的泰州学派文化遗产。

关键词:幸存古建筑 姜堰“王氏宗祠” 泰州学派文化遗产

如果您来到位于泰州姜堰市区东后街40号,首先映入眼帘的是极其平民化的泰式民居——“王氏宗祠”,这里曾是泰州学派巨擘王栋的重要讲学场所,是泰州姜堰地区唯一一座幸存至今、保存完好、兼具明清特色的泰式民居古建筑。1985年被公布为“泰县(今泰州姜堰市)文物保护单位”。很值得人们观赏、探寻。

门厅上方嵌正楷阴刻黛色“王氏宗祠”石额一方,其字为明泰州州牧萧景训(字抑堂)所题。该祠为泰州学派巨擘王栋始建于明万历三年(1575年),王氏后人重修于清嘉庆十九年(1814年),历经沧桑400余年。现存部分占地面积1200平米,建筑面积426平米。根据《三水王氏族谱》中《三水王氏宗祠全图》显示,王氏宗祠祠堂建筑分为东西两大部分:东侧由南向北有牌坊、水井、门厅、寻乐堂(王栋讲学场所)、祖堂。西侧由南向北为门面房(用于出租,收入用于祠堂修缮)、耳房、厨房、花厅、节孝祠、一庵公(即王栋)祠。现存主体建筑有门厅、寻乐堂、祖堂、一庵公祠、节孝祠、厨房、耳房,除肌理有所蚀损外,保存尚为完好。从建筑特色看,所有建筑均为砖木结构,青砖青瓦。门厅檐高3.6米,设马面墙,形制特别。祖堂坐北朝南,面阔三间12米,硬山顶,进深七檩6米。由于该祠历经明清两代相隔200多年的始修和重修,故该祠兼具了明清两代的建筑风格和特色,据有关调查显示,它既是泰州地区最具典型意义的泰式民居,又是唯一兼具明清风格的泰式民居经典之作。

那么王氏宗祠作为兼具明清泰式民居建筑的经典之作,显示了怎样的建筑风格和特点呢?

一、以人为本,天人合一。王氏宗祠的所有厅堂一律坐北朝南,从南向北建在一条中轴线上,而且按一定的日照比一进比一进高。前后进之间以围墙连接构成天井,进与进之间可分可合,既前后相连而又独立成体,形成精巧而又幽静之院落。围墙脚下还合理安排了多处地表排水口。房屋均为硬山顶,盖灰色蝴蝶瓦,屋面“囊金叠步翘瓦头”,翘起处空隙一般以一单汪砖堆砌吉祥图案,祖堂、寻乐堂屋脊原先皆施鸱吻,这样的屋脊既减轻了负荷,又能抵抗风暴之袭击。原门厅前还安置了两口水井(现已毁)。这样的建筑力求满足了采光、通风、排水、防火、防风等各方面的需求,做到了人与自然和谐共存的科学性、合理性。

再从祠堂实际测量的一些建筑数据来看,房屋面阔控制在12米左右(比一般泰式民居缩短2米左右),进深为6米左右(比一般泰式民居缩短3米左右),脊檩(正梁)高都在5米以下,前沿高度3米左右。房屋建筑冬暖夏凉。这样的建筑结构特点,无论在空间尺度还是平面结构方面,乃至适应泰州地区季风影响下的亚热带湿润气候方面,都与人口的生存、流动保持高度协调,人在这样的环境中倍觉亲切、舒适、自然。人和房屋相安相随,充分体现了以人为本、天人合一的建筑理念。

二、朴实无华,美观大方。从现存的王氏宗祠建筑看来,建筑墙体为青砖、青灰“三顺一顶”包皮砌,小刀勾缝,不白灰抹墙。屋面盖青灰色蝴蝶瓦。院子里天井地面铺小青砖,屋内地面用平板“炉底砖”铺就。这样的建筑,保持了清一色砖瓦原色。祠堂木结构用材较为粗大,只油不漆,使人一看便知是何种材料而建,既无雕梁画栋又无过多的精雕细刻部件。整个建筑,属于民居建筑中的“清水”风格。处处原汁原味,质朴自然,美观大方,无愧于是兼具明清特色泰式民居的经典之作。

三、用材考究,精工制作。从砖瓦抽样考证发现砖瓦刻有“溱”字样,很符合泰式民居多使用姜堰本土里下河窑场烧制砖瓦之特点,自古姜堰著有“溱砖汉瓦”,溱潼砖瓦为佼佼者,其强度高,耐腐蚀,色调一致,王氏宗祠选其作为建筑材料是有考究的。门前的屋檐装饰十分讲究,用青砖磨成椽形的砖砌体。门墙上用磨砖,砌造时,青砖磨面后,砖面丝丝相吻合,砖与砖之间只见缝线,不见缝灰,建筑上称之为“干架”。门厅两面设有八字墙,既加固墙体,又增壮观。门对面照壁上有较为精美的砖雕。厅屋的前檐铺面汪砖磨成与弯椽配合的极为精确,两侧山墙的垛头、搏风及后檐出挑也都用砖磨成道道内外弧曲面。屋梁架上的短柱与蜀柱部位,不是简单地用几根短木,而是安装高浮雕和透雕刻成的荷叶墩、栌斗、山雾云、抱梁云构件,不仅能满足结构的需要,而且恰到好处地进行了装饰,真可谓两全齐美,独具匠心。特别是“寻乐堂”中有四个下端被修接过的顶梁柱,所接下端与上端一脉相承,天衣无缝,要是用油漆涂柱,你怎么也不会看出有修接过的痕迹。据专家考证:王氏宗祠所有屋檩均为檀木所制,如今价值连城。可想而知,王氏宗祠两次修建,当时所用工匠之精,耗费的工时和材料之巨。王氏宗祠建筑如此精工制作,于平淡中见惊奇,令参观者赞叹不已!

四、严守定制,乐守清贫。明洪武二十六(1393)年,朝廷规定“凡庶民庐舍,不过三间五架,不许有斗拱,饰彩色。”故不管主人资财多少,其房屋一律三间一进,结构为“五架梁”。明初这一定制直接影响了泰州地区的民居建筑。直至清末乃至民国时期,本地所建民房还是以“五架梁,三间房”为主。也有扩大建五间房的,那也是在三间房的两边个接一间套房,上面的屋脊也是当中三间与两边套间有别。这表明泰州地区明清民居建筑长期严守定制,王氏宗祠也不例外。王氏宗祠门厅、“寻乐堂”、“祖堂”从外相上看,严守了“五架三间”的制式,而室内采用“五架七砌”(在五架梁的基础上,前后各增一架梁,即将五檩改为七檩),不用中柱,以过梁将巨大的屋面重荷传递到两根粗奘的壁柱承担,同时解决了讲学者站在讲台中央讲学被中柱挡住视线的矛盾,既科学合理,又典雅美观。更有趣的是门厅中间一间,只在五架梁的基础上增加一架梁为六架,而左右两间房是七架梁,与中间门厅前后长度一致,你若不注意,根本看不出这门厅梁架的不同,也许是真正为了严守朝廷定制,也许是为了给人一种错觉:王氏宗祠建筑只在五架梁的基础上增加了一架梁,仅此而已罢了,无可厚非……可谓用心良苦。总的说来,王氏宗祠这样具有朴素、简单、适用的典型泰式民居,也是泰州学派“百姓日用即道”、“平常心即道”平民哲学思想影响下的产物。当初王栋所建“归裁草堂”作为泰州学派的重要讲学场所之一,作为严格要求自己,乐守清贫的居所,确也是严守朝廷定制,合理而又合“法”的经典之作。

江苏省委、省政府和姜堰市委、市政府,十分重视这座历经沧桑400余年古建筑的保护工作,本着修旧如旧的修缮工程即将动工,不久,姜堰“王氏宗祠”这座古建筑将更加闪烁着它灿烂的光芒!

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村