王春立——谈关于当前美术状况的若干问题

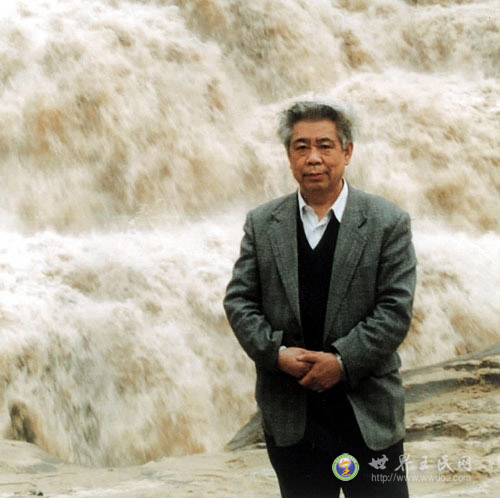

中国日报网 时间:2012年07月20日 著名画家、美术评论家王春立

盛夏七月,荷韵飘香,笔者走访了我国著名画家、美术评论家王春立老师。他在作画之余,也对当下美术的发展,有着深入地思考与论述。王春立老师历任中国文化报社副总编辑,中国美术馆副馆长;中国美术家协会主席团成员,分党组成员,理事,副秘书长,美术家通讯主编,艺术委员会秘书长,中国美术家协会理论委员会委员。

他曾任第九届全国美术展览会总评审委员会评委;第一届、第二届中国美术金彩奖成就奖评选委员会副主任、秘书长;中国文学艺术界联合会2000年至2002年度全国文学艺术评论奖评审委员会委员。2002年,参与策划并主持中国美术家协会在桂林召开的《“民族性与现代化”全国美术理论会议》。在任期内,曾带领中国美术家代表团,出访过许多国家。

可以说,在他数十年的工作过程中,见证并经历了中国美术发展诸多大事件。如果仅凭以上简要介绍,或许以为他仅仅是一位美术界的领导者。其实,他的主要成就,更在于美术创作及美术理论研究方面。也因此,有人称他是美术界难得的“文武双全”。

王春立早年从事版画创作,得到了版画大家李桦、古元、彦涵诸先生亲切指导,多表现北京风光及农业题材,画面生机盎然,刀法清新明快。80年代中期,在李桦先生提倡下,作为8位发起人之一,参与创办了中国版画藏书票研究会。他的藏书票作品,洋溢着中华民族深厚的文化内涵,颇具汉唐气象。几十年来,他所创作的中国画,立足传统,独具手眼,被新闻界称之为的“梦荷”系列,原从宋代严羽《沧浪诗话》受到启发,表现了一种“镜花水月”般的、特有的朦胧之美。他的“南方民居”、“北京园林”系列,以简约的构成要素,呈现了时代的风采。他的作品,经常参加国内外大展,发表于各大报刊,收入多种画集,并多次被海内外有关机构收藏。

王春立老师在美术理论范畴,从中外文化发展史、文化交流史、美学发展史入手,侧重中西文化的比较研究。在占有大量史料的基础上,史以物证,论从史出,提出了新的美学命题。除了发表《挺直民族脊梁——关于中国画现代化的思考》、《两宋山水画美学特征之嬗变》、《回顾与前瞻—论中国水彩画》﹙人民美术出版社《1905—2006中国百年水彩画集》导论﹚等颇具影响力的美术论文外,对罗丹、亨利.摩尔、卜劳恩、栋方志功以及齐白石、刘开渠、彦涵 、曾竹韶、李苦禅、关山月等众多中外美术家,发表过艺术评论或写过专著。

几年前,王春立老师从文化界的行政工作上退休后,主要精力大多都用在了艺术探索中。多年来美学研究的深厚功底,造就了他的绘画品格与意境,产生了许多优秀作品。另一方面,对中国美术的发展与走向等重大理论问题, 也都进行了较为深入地思考。

以下,是我对王老师访谈的部分内容。

《中华儿女》杂志记者:王老师,您认为当前美术界存在的主要问题是什么?

王春立:时下美术领域一片热闹景象,也时有佳作问世。但是如果说,眼下是建国以来美术创作、理论研究最为繁荣的时期,我不掌握全面资料,不好下断语。一般地说,出作品,出人才,是创作繁荣的重要标志 。若谈到存在的问题,我认为,可从以下两个方面来分析:

一是西方文化的冲击。近30年,由西方大国所左右的“经济全球化”,依然是世界经济秩序的主调。所谓“经济全球化”,实为垄断资本的全球化。是西方大国沿着“全球化”的链条,凭借金融资本、科学技术的优势,向第三世界掠夺资源、占领市场、攫取高额利润的“全球化”。西方大国伴随着“经济全球化”所推行的“世界文化一体化”,其本质乃是以经济“硬”实力为后盾,以文化“软”实力征服第三世界各国民众,使其在精神上沦为西方附庸的“一体化”。西方大国这些做法导致某些国家社会涣散,就是其例。毋庸讳言,西方所操纵的“世界文化一体化”的浪潮,已经猛烈地冲击着我们的民族精神与价值体系,这不能不使我们引起足够的警惕。

二是商品市场引起的躁动。社会观念,乃是社会物质统治关系观念化的表现。当今社会,在许多事情上,好像金钱能够左右一切。比如:有些画家通过虚假拍卖,制造耸人的价位。有些作品,明里暗里按作者社会头衔高低多寡论价, 按吹捧文章绚烂的程度论价,按媒体宣传的力度论价,按出版的画册列入哪个系列论价。 名人赝品比比皆是,似乎都是虞而我诈。此外,从中央某些部委到各省、市、县甚至乡里的各种机构,几乎全都热衷成立画院。中国层层画院之多,堪称世界之最。有些省、市某些行政官员附庸风雅,喜欢涂鸦,在退休前利用职权摇身一变,则成了当地书画界的主要领导,把绘画变成了争名、敛财的手段。这种现象,加速了学术机构官僚化,美术创作市场化。从这里漫延的思想腐败,导致了学术腐败。造成如此局面的根本原因,大多只在于一个“钱”字。

如上两点,是构成美术界十分浮躁的主要原因。集中表现在:“当代艺术”横行。在创作中以“丑”代“美”,以照片取代画家的真情实感。评论家丧失独立人格、价值判断与批判精神,热衷于毫无边际的胡吹乱捧。媒体、市场在疯狂地爆炒中,充斥着作假与欺骗。这,就是当前美术界的乱象。

《中华儿女》杂志记者:改革开放后,为发展中国美术,您着眼于学术,明确提出了“中国美术现代化,只有通过民族形式才能实现”这一美学命题。能详细地讲一讲产生这一命题的背景及所包含的内容吗?

王春立:30年来,如何发展我国的美术事业,这在学术上一直存在着激烈的争论。争论的焦点是:实现我国美术现代化,是不是必须砸掉民族美术传统,融入西方现代美术的“一体化? 1985年,有人在文章中曾经喊出了,中国画已经走到了“穷途末日”。持这种观点的人认为,“民族性、民族特色会阻碍艺术的现代化”,应该“另起炉灶”,“尽量从西方现代艺术中汲取绘画意识和形式方法”,以便使中国画“面向未来”、“走向世界”,创造出一种具有“现代观念”、“当代意识”的“全新的绘画形式”。 本世纪初,又有人提出了更加耸人听闻的论断:“传统中国画正在面临着走向死亡的必然命运”,“传统中国画的能事毕矣”,“传统中国画死了”。在这一连串似乎呓语般的结论之后,作者还写道:“自印象派起始的西方现代艺术,随着社会的变革与文明的推进,以频率高、观念新、手法多的势态风起云涌般地冲击着世界上每一个角落的艺术形态。但在中国画界有着一股强大的势力,以民族性为盾牌死守着日益风化脱落的传统中国画这一孤立的土垒……最终使民族化蜕变成了土著化。”

“传统中国画”真的 “正在”“走向死亡的必然命运”吗?回答是否定的。在四大文明古国中,只有中国文化没有发生断裂和消亡,传承至今,具有极强的恒定性与包容性。

在这段时间里,针对中国画是否走到了“穷途末日”,是否必须以西方的评判标准审视中国美术等问题,我写了《从‘穷途末日’谈起》、《挺直民族脊梁——关于中国画现代化的思考》、《永远开放的中国美术——再论挺直民族脊梁》等一系列论文。力求从宏观上系统地论证中国美术的发展,必须立足于弘扬中华民族文化传统,而不能沦为西方文化的附庸。明确地提出了“中国美术现代化,只有通过民族形式才能实现”这一美学命题。其要点为:

第一,民族绘画,是中华民族在几千年发展过程中,从精神上把握世界的一种形式,具有很强的人民性和无限的生命力。只要中华民族还在地球上生存,反映中华民族精神的民族绘画,就一定会存在。

第二,已有五千年历史,从来没有中断过的中华民族传统文化,包括绘画在内,历来总是采取开放的态度,吸收外国文化优长之处为己用,而不被外来文化同化,致使民族文化解体,具有强大的涵摄力。另一方面,如某种境外艺术形式一旦传入我国,必然经过中华民族文化的鉴定与取舍,使其那些适宜生存者,逐渐融入中华民族文化之中,成为中华民族文化的一部分。

第三,中华民族传统文化,是通过汉族文化与我国其他各民族文化不断融合所形成的。它是增强民族团结、强化全民族凝聚力的重要因素。民族绘画与其他门类的传统文化一样,其“民族性、民族特色”,是指对中华民族的凝聚起了稳固作用的统摄的力量,这是我们提高民族自信心的必要条件。

第四,中国画为适应时代的发展,其精神内涵与外在表现形式,总是随着人们审美需求的改变而改变——就是说,民族绘画内在的美学规律能够与新时代的审美理想相适应,并能以革新了的外在形态表现出来,因而受到历代民众的喜爱。

第五,中国美术的现代化,只有体现民族精神﹑通过民族形式才能实现。没有民族特色,中华文化就不能立足于世界各民族文化之林。

第六,凡国势上升时期,文艺作品的主流必定气势雄强、豪壮郁勃,洋溢着硕大、磅礴、激扬的民族伟力,显示着恢弘、活跃的时代精神。国势衰微之际,虽有悲愤爱国之作,然享乐颓靡之风,则是文艺创作的主调。

在当前,文艺家应该具有感知历史律动的博大胸怀,洞察自然与人生的犀利眼光,热爱祖国、热爱人民的忧患意识,为中华民族的振兴,发出时代的呐喊,创作出振奋人心 、使广大民众喜闻乐见的作品来。

《中华儿女》杂志记者:如何在弘扬民族文化传统的基础上,发展今天的美术事业?

王春立:首先,要弄清楚“传统”在历史发展中的作用。恩格斯于《社会主义从空想的科学的发展》(人民出版社1967年版)一书《英文版导言》(第32页)中写道:“传统是一种巨大的阻力,是历史的惰性力。但是由于它只是消极的,所以一定要被摧毁……”。如果翻译没有错误的话,我想这是指,经济基础的改变,必然导致上层建筑的改变。研究传统,是为了当今社会的进步,而不是倒退。在对这一重大理论问题的看法上,我是先哲的追随者。

学术讨论,不能只抓住别人的只言片语就急于下结论,这样总会出现片面性。但是如何对待中国文化传统,发展今天的美术事业,我却有着自己的研究方法。我的观点是:

美术创作必须立足传统,弘扬传统。文化传统,积淀着民族精神,是维系中华各民族大团结——并且奔向繁荣昌盛的精神纽带。丢掉文化传统,就等于折断了民族脊梁,在世界民族文化之林中,蜕变为无本之木。因而,今日的美术创作,要“老树发新枝”。

几十年来,似乎人们一提到“传统”,总是认为它是僵死的,守旧的,倒退的,毫无生气的。但是文化发展史告诉我们,它实质上是动态的,不断发展的,时时变异的,富有生命力的。比如缠枝莲纹样,于周朝末年从希腊经波斯传入我国。汉明帝时,印度的佛教风靡华夏。张僧繇的“没骨”,吴道子的“莼叶描”,皆源于印度。明代西方传教士来华,中国画始兴凹凸之法,徐悲鸿等人引进西方素描、解剖、透视、色彩,更是推进了中国画的现代化。而今这一切,都已变成了我国的国粹。

如前所述,中国文化传统发展的过程,就是以适应当时人民审美需求,不断吸收外国文化长处,时时形成新传统的过程。所以说,我们的文化传统,是不断发展的,具有永恒的生命力。 但尊重传统,不等于食古不化,抱残守缺,要古为今用。要以崭新的艺术语言,表现历史的律动。

《中华儿女》杂志记者:王老师,您对中国传统文化很有研究。您认为,中国传统文化对当下美术创作有何启示?

王春立:我对中国传统文化只是略知一二,并非很有研究 。若谈到中国传统文化对当下美术创作的启示,我想:

第一,树立忧患意识,增强社会责任感,弘扬爱国主义精神。要关注现实生活,表现时代风采,为人生而艺术。个人的命运,永远从属于民族的命运,国家的命运,这是儒家价值观的核心。应该看到,儒家崇道尚德、明义重公、乐群贵和的精神境界,自强不息、刚健进取、厚德载物的健全品格,都是中华民族民族精神重要的组成部分。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(范仲淹《岳阳楼记》),“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”(林则徐《赴戌登程口占示家人》),这些警句,永远激励着中华民族奋勇前进。作为当代美术家,在作品的立意上,大则可以使人“明劝戒,著升沉”,小则也可以让人“清心澄怀”,都要给人以积极向上的启示。

第二,树立“天人合一”的艺术观,与汉唐比肩,弘扬“刚健、笃实、辉光”大美、壮美的民族精神。为此,要做到“美”与“善”的统一,内容与形式的统一。在艺术风格上,要提倡万紫千红,不拘一格。

第三,发扬儒家“苟日新,日日新,又日新”,不断创新的思想,积极开拓今日美术创作的新天地。不容讳言,儒家有“天不变,道亦不变”因循守旧的一面,但也有随着历史发展,不断进行自我调整,不断变易的一面。民国以来,新儒学吸取西方科学与民主的意识,正在促其往现代化转型。从这里我们可以得到启示:在新形势下,如何遵循儒家变易观点,把继承民族优秀文化遗产、吸收世界文化长处,与时代创新结合起来,建设中华民族新美术,已成为当前十分重要的任务。

《中华儿女》杂志记者:衡定美术作品的标准是什么?

王春立:一切进步的艺术家,总是以庄严的历史使命感,去创作符合广大人民利益,表现他们的理想与追求,并且为之所亲近、所理解的艺术;一切伟大的艺术作品,总是时代精神的反映。艺术家连同他所创作的作品,都是艺术家生活着的、创作着的具体的历史条件、社会生活的产物。

艺术家进行创作,应该始终遵循这样的理念——即立足传统,融汇中西,规避俗套,独出新意,做到 “善”与“美”的统一。为此,必须不断提高自己的艺术修养,积累深厚的生活体验,掌握精深的绘画技巧,三者缺一不可。脱离时代、脱离人民的无病呻吟作品,是没有生命力的。

所以,当今天我们囯家正在走向复兴之时,国力的向上,必然导致民族意识的高扬,导致具有时代特色的民族文化的复兴。伟大的时代,呼唤伟大的艺术家,呼唤伟大的作品,这是历史的必然。因而,我们应该思考的问题是:

第一,了解时代进程,关心祖国命运,关心民族前途,关心人民利益,关心现实生活,在自己的创作中,以弘扬“刚健中正、自强不息”的民族精神为己任。

第二,遵循中华民族优秀文化传统,在美术作品中营造“尽美”、“尽善”的艺术品格。把“刚健、笃实、辉光”所蕴藉的民族精神与民族形式,赋予时代色彩。使得华夏文化更加开放、更加包容和更具有涵摄力,更好地吸收当今世界文化中一切有益的东西。

第三,风格即是生命。强调独创性。在作品中展现自己的激情。当今的时代,是囯家走向振兴的时代。是必定产生伟大艺术家的时代。是必定产生伟大作品的时代。我们要置身于时代潮头,努力创作出具有浓郁民族文化底蕴、且又体现时代精神的作品来!

《中华儿女》杂志记者:说到这里,不能不提“当代艺术”,您如何看待如今“当代艺术”盛行这一现象呢?

王春立:由西方掌控并明确标榜着“反审美”、“反崇高”、“生活即艺术”的所谓的“当代艺术”,已经堂而皇之地横扫着我们的媒体、出版、展览、市场、教育等许多领域,我国有人撰文称,当代艺术“是对传统形态美术的否定和终结”,它“排除了艺术创作以及通过艺术形象显示的美感”,“进一步颠覆了以往艺术创作的神圣与崇高”。“反审美”, 主张只要“丑”,不要“美”,只要把中国人画成了呆傻状,就会达到自身的心理平衡,或许有洋人提着鼓鼓的钱袋来叫好——甚至一幅画竟炒到了一两千万元之多。但是他们所圈定的作者只是极少数人,并以此来吊更多人的胃口。“反崇高”,则以极端个人主义取代美术家应有的社会责任感,使之创作远离人民,远离现实生活,远离时代发展洪流,远离以爱国主义为基准的民族精神与赤子之心。

在西方,资本决定市场,市场决定艺术。艺术品的价值,不取决于艺术性的高低,而在于市场的价格。西方大国为推行“世界文化一体化”的全球文化战略,斥巨资在许多国家大搞不是艺术的“当代艺术”,就是为了让人们只看到金钱,在灵魂深处丧失价值判断与审美判断。在目前,正为振兴民族文化、以吸收世界先进文化为己任的中国,却把这些外国人倒过来的垃圾奉为至宝,不惜花费大量金钱举办展览,运用各种媒体广为宣传,并在权威艺术研究机构设立摊摊,真可谓是咄咄怪事!

《中华儿女》杂志记者:从西方现代艺术发展史的角度,如何看待“当代艺术”?

王春立:在西方近百年艺术发展阶段,并非只有“当代艺术”。伴随着科学技术的进步,其主流继承并发扬了自古希腊以来在艺术创作、美学研究中的科学理性精神,特别强调对于形式美的探讨——如康定斯基、阿尔海姆、贡布里希、马蒂斯等人,对点、线、面构成以及色彩的精神特征的阐发,都为造型艺术的发展,做出了新的贡献。他们著作中的某些深刻论断,对我国美术如何从传统形态过渡到现代形态,更好地体现时代精神和创造精神,或许有着许多可以借鉴之处。

他们的有关著作虽然陆续介绍过来,但是并没有引起美术院校、研究机构、艺术家足够的重视。所以一谈到西方现代艺术,好像就只有所谓的“当代艺术”,似乎西方文明在今天完全走进了阴沟。这不是西方人的悲哀,而是中国人的悲哀。别忘了,过去英国人对我们发动了鸦片战争,可他们自己并不吸鸦片。现在西方人以金钱为诱饵,唆使中国人大搞“当代艺术”,这只不过是在当前精神领域,所搞的另一场鸦片战争!

关于“借鉴”,不仅要有开放的胸怀、世界的眼光、鉴别的能力,同时还要弘扬几千年来我国吸收外来文化、而不被外来文化同化的民族传统文化的涵摄力和包容性。为振奋民族精神,创作出更多、更好的具有民族气派、民族风格的作品来。我们有必要正视西方,正视我们自己的传统,以科学的态度加以研究、总结,做到洋为中用,古为今用。

所谓“当代艺术”,是怎样对“传统形态美术”进行“具有革命性”的“颠覆”呢?前面已经讲到,“当代艺术”主张“生活即艺术”,反对欧洲古典艺术,消解美术的社会功能。可西方对于本国的造型艺术,并不“反审美”,也不“消解崇高”。到今天,并没有以怪诞的“当代艺术”手法,在高山上雕刻美国的总统群像。美国“概念艺术”家约瑟夫·科苏斯说:“因为我们没有一种真正的国族个性,我们将现代主义本身作为我们的文化。我们以出口我们的地方主义,改变变形了其他文化,并赋予这钟混乱以一种“普世性”的外观……由于各国族文化纷纷退却让给我们地盘,它们最终失去了对自己生活有意义的机制的控制,由此变得在政治上和经济上依附于我们。”(何清:《艺术的阴谋》,2005年广西师范大学出版社。引自该书卷首题词。)这种如意算盘,或许在许多国家已经奏效;可面对具有五千多年历史的中华民族,就没那么容易。主张“美”与“善”和谐统一的中国文化精神,造就了强大的民族凝聚力和蓬勃创造力。美术要美,美术要表现崇高,这将是本世纪中国美术最根本的价值标准和永恒的主题。

《中华儿女》杂志记者:谈及美术发展,不能不提美术评论,您是美术评论大家,对当下的美术评论有何建议? 王春立:我不是什么“大家”,只是有着一种责任心。我认为,美术评论应当成为时代的号角。近些年,毋庸质疑,我们的文艺创作看起来似乎繁花似锦,但真正能够掌握历史命脉、发出时代呼声、且又符合当代民众审美需求的作品却不多,美术评论更是如此。究其原因,恐怕是于市场经济的氛围里,“利”字当头所至。在文艺评论界,崇洋媚外、贵古贱今、把学术研究市场化、恶俗化的现象,比比皆是。评论家笔下的“大师”满天飞,“开宗立派”者多如牛毛。各种不着边际的炒作,更是令人困惑。文艺批评如果丧失应有的社会功能,堂而皇之堕落成买卖市场上鼓吹伪劣产品的大字招牌,这是可悲的。

如何扭转这种情况,我以为,文艺评论家应该具有比较崇高的思想境界,渊博精深的理论素质,强烈的社会责任感。如果没有较强的社会责任感,缺乏扎实的理论基础,看不清楚问题的本质,缺少批评的锋芒,就谈不上文艺评论。

第一、文艺批评,必须坚持严正的批评标准。要着眼于把发展我国的社会生产力,同提高全民族的文化素质结合起来。恪守价值观念,遵循审美理想,做到“善”与“美”的统一。要以爱国主义为核心的民族精神为指导,引领文艺家更好地创作出深受广大人民喜爱的民族的、科学的、大众的社会主义的新文艺。我们尊重文艺的多样性,不等于必须尊重文艺的恶俗性。因而,偏离上述原则的批评,“万斤油”式的批评,胡吹乱捧式的批评,均不可取。

第二、从事文艺批评,应该攀登理论高峰。文艺批评家理应成为本专业的美学家。必须努力精通古今中外有关典籍,了解实际情况,具有理论上的活力。因而,文艺批评应该成为指导文艺创作的一面旗帜。

第三、从事文艺批评,要保持独立的人格,具有犀利的批判锋芒。历代志士仁人凡有志于“立德”、“立功”、“立言”者,从不写虚妄,无稽之文。文艺批评也不例外。因为这是批评家品格,学识,心路历程的独白。文艺批评应该立场鲜明,具有针对性。应该对所评论的文艺作品、文艺现象、文艺思潮、文艺理论,做出明确的价值判断和审美判断,以利于促进文艺创作真正的繁荣。

搞学术,不能从资料到资料,而是要从人们熟知的资料中,以新的研究方式,发现新问题,得出新结论。学术观点,应具有批判性,实践性,针对性。以此推动学术的发展。

《中华儿女》杂志记者:最后,请您对有志于在美术事业方面寻求发展的年轻人给一些建议吧,您认为什么特质是艺术创作中最为重要的呢?

王春立:年龄大不是资本。更何况我在各方面,均没有特别的建树。因而我没有资格,从这个角度谈论问题。我想与青年美术家共勉的,在前面大多已经提到了。现针对美术创作存在的千篇一律的现象,谈点自己的看法。

我认为,一部美术史,都是由各个时代能够反映时代精神且又风格独特的艺术家及其作品排列而成的。从一个侧面来讲,美术史,就是不同时代的美术风格的演变史。18世纪末到20世纪初的西方美术,是由古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义连缀而成。以中国山水画而论,北宋气势沉雄的荆关董巨及李成、范宽,南宋空灵静穆的刘李马夏,元朝以禅意入画的倪黄等人,全都代表了一个时代的风格特征。

没有风格,便没有艺术生命。南齐谢赫《古画品录》,称赞被他列为“第一品——第一人”的画家陆探微的作品,“包前孕后,古今独立”,宋代诗人杨万里所说“作家各自一风流”,晚明袁宏道主张“独抒性灵,不拘格套”,都是这个意思。

所谓“风格”,即“独创性”。指作者在作品中表达自己的创作意图时,采用了独特的表现技法,创作出了新颖的美学样式。这种美学样式,具有唯一性,不可重复性。唯有具有“独创性”的作品,才能很好地展现作者心灵的幽韵,才能在作品中迸发出磅礴的生命力。

艺术家是“独行侠”,他在攀登艺术高峰时,要在前人开辟的大道上,走出自己的路——即使选用人们熟悉的传统题材,也要别出心裁,时表新異。这是因为,重复别人,重复自己,没有新意,画得再好,也脱离不了匠人习气。有些画家常以师承某某名家法度为荣,被宗师画风所囿,不断近亲繁殖,跳不出圈子半步,虚耗年华,实在可惜。这正是大大小小、成群结队的齐白石、黄宾虹们,终不能修成正果的原因。

说来容易做时难。为笔墨当随时代,要花费毕生的精力。

《中华儿女》杂志记者:王海珍/文

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村