我们是谁,来自何处

这里清晰地记载着一个家族千百年来生长和繁衍的轨迹,折射着中国乡土社会的所有理想。作为宗族的神秘符号,它为每一个生命个体打上根源和故乡的烙印,让每一户姓氏都拥有属于自己的一方土地。它承载着我们无法在现实中找回的文化认同和归属感,那些隐藏在我们身体中的密码,那些在历史中迷失和断裂的记忆,也许,能在流淌的血脉中寻回。

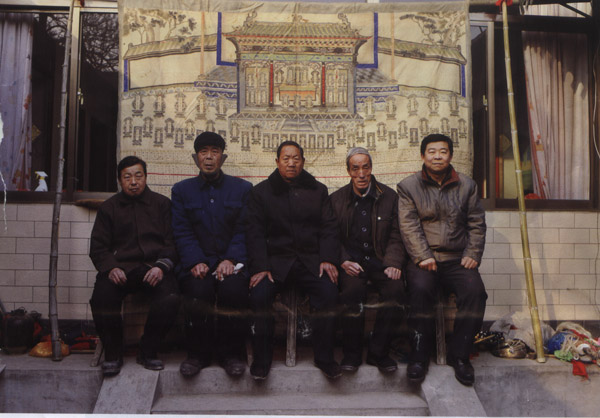

河北武安市邑城镇 邑城村王氏家谱:明代初期从山西省和顺县虎峪村迁来,始祖王皓立,今已繁衍至第二十六世,620户,2686口人。祖上多文人雅士,20世纪40年代本族第二十至二十一世孙多人考入名牌大学,至今还有数十人侨居海外。被采访人:王氏家族第二十三世孙王德文,62岁,身份:农民。

关于家谱

家谱是同宗共祖德男性血亲集团,以特殊的形式记载本族世系和事迹的历史图籍,内容包括姓氏源流、家族迁徙、世系图录、人物事迹和风俗人情等。上古时期的家谱,仅为君王诸侯和贵族所独有,家谱的作用仅为血统的证明,为袭爵和继承财产服务。魏晋以后,选官、婚姻以至于社会交往都要看门第,于是家谱在政治生活、经济生活和社会生活中的作用大大增强,家谱在政治生活中基本上不再发挥作用,其作用转移到尊祖、敬宗、睦族上。家谱经常被反复修撰,每次修谱,也就成同姓同族人之间的大事。到了明清两代,家谱修撰的结构已基本定型,流传到现在的家谱也极为丰富。中国的家谱记载甚至比中国的户籍制度还要详细。编写家谱通常是按照一个家族来分,由籍贯来分,如果家族的人更多,有些时候还可以按堂号从大到小来排列,或者按照居住地和官爵区分,然后再各自繁衍并记载下来。家谱的内容主要包括三部分:第一部分是世系图,即某人的世系所承,属于何代、其父何人;第二部分是家谱正文,是按世系图所列各人的先后次序编定的,分别介绍各人的字号、父讳、行次、时代、职官、封爵、享年、卒日、谥号、姻配等;第三部分为附录。

河北武安市冶陶镇固义村李氏家族:明代中期从山西洪洞县迁来立祖,今已繁衍至第二十三世,126户,436口人。蜚声中外的国家级非物质文化遗产保护项目——武安傩戏《捉黄鬼》世世代代流传在这个家族里。被采访人:李氏家族第19世孙李增旺,62岁,身份:农民,国家级非物质文化遗产传承人。

Q=《旅伴》

A=王进元

您是从什么时候、出于何种缘由开始拍摄《家谱》系列的,目前的进展如伺?

A:我从2006年开始拍摄一组叫《太行人家》的摄影专题,主要想反映中国农民生活和生产的历史变迁。在拍摄过程中,了解到很多家族都是经历了多次迂徙,在这一个个家族的迂徒、传承和发展中,发生了无数故事,不管曾经多么显赫的家族抑或多么平常的家族,他们的每一个故事和命运都与当时国家、社会的变迁紧密相连。于是,就萌生了要深入探究中国式家族发展、变化历史的念头,以此来印证社会变迁给个体和家族带来的影响。

在拍摄《家谱》系列的过程中,我深入接触和采访到的已有80多个家族,每一个家族都有各不相同的故事。举一个例子,有一个王姓家族,明代从山西和顺县迁到河北的时候只有兄弟3人,分别定居在三个村子,其中一个人定居的村子,经过世代繁衍,现在已经发展成为600多户3000多口人的大家族。

《家谱》系列已经完成了一个大的段落,下一步我想涉及更大的范围,比如,不同地域以及其他民族和种群的家谱记录,等等。

O:您在拍摄《家谱》系列时都遇到过什么样的困难?

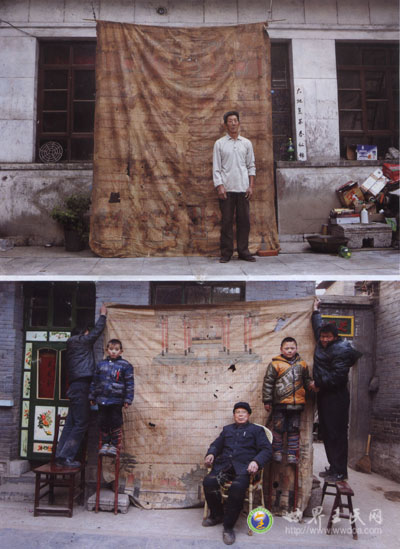

上:河北武安市冶陶镇 琅矿村张氏家谱:明代从张氏哥弟二人从山西省洪洞县迁来,哥哥张招与妻陈氏在琅矿村立祖,弟弟到相距20公里的石洞村定居。今已繁衍至二十一世,165户,820口人。被采访人,张氏家族第十七世张福山,61岁,农民。下:河北武安市冶陶镇 固义村刘氏家谱:明代中期从山西省洪洞县迁来,今已繁衍至二十四世,160户,910口人。被采访人:刘氏家谱第二十一世孙刘天柱,58岁,身份:农民。

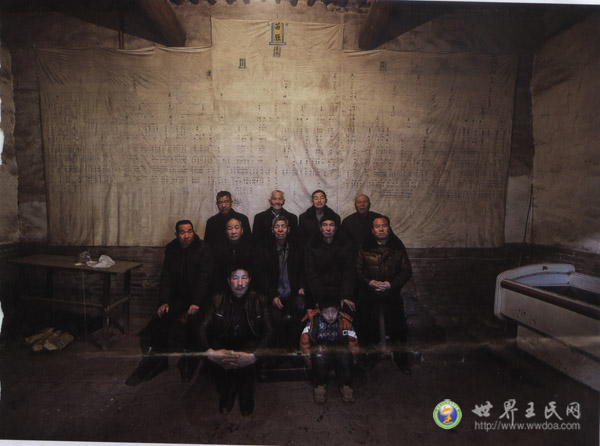

上:河北武安市贺进镇 后临河村武安县高村移民前来,始祖武天凤妻郭氏携儿子武奇府、武潘府来此立祖,史上多显赫贵胄,清代本宗武玉祥官至翰林。今已繁衍至十八世,480户,2000余口人。被采访人:武氏家族第十三世孙武龙柱,66岁,身份农民。

下:河北武安市徘徊镇 张家庄村张氏家谱:明代末期从公山西洪洞县迁来,始祖张进携妻赵氏立祖,今已繁衍至十七世,180户,720口人,被采访人:张氏家谱弟时五世孙张增顺,57岁,身份:农民。

A:家谱,对于每个家族来说都是最神圣的。它们通常被族里最有地位的人供奉在家里,秘不示人。只有在春节祭祖的时候,才悬挂起来供本族祭拜。祭祖的时间是从春节的大年初~开始,到元宵节后的正月十六结束,家谱在此之后就要收藏起来。因此想要拍摄到家谱,就必须在这个时间段内。拍摄前我需要通过各种关系沟通联系,做通家族里“家长”的工作,集合好家族里的人,为拍摄做准备。为了拍摄邑城陈氏家族,我曾提前做了两个月的工作。有些人家,本来已经和族长沟通好,但当我实地去拍摄的时候,突然会有家族里的其他人站出来反对,更有甚者还摔过我的相机,他不理解我的行为,认为自己家的祖先,凭什么要由外人来拍。今年的正月初八,我和爱人开车一天跑了5个村子,半夜才回到家,一个也没拍成。因为我拍摄的都是民俗和人文题材,这样的事情也就屡见不鲜了,有一次为了拍摄一组民俗作品,在一个村子里还被人用棍子给赶了出来。

Q:在拍摄前,您和被拍摄的家族族人是如何交流沟通的?

A:每拍摄一个家族,在提前与他们沟通的时候,我都会给他们讲一些有关人类发展、迂徙的知识,特别是关于明代大移民的相关历史,中国历史上曾出现过几次大的移民,但在中原和华北地区,明代洪武年间的大迁徙影响最大,我接触到的大多数家族都是那个时期从山西迁移过来的,但他们对此知之甚少。这次我拍摄的《家谱》系列,就是在寻找他们的家族脉系。

Q:家谱都有哪些呈现形式?

A:我拍摄的都是可以悬挂的,使用布匹为材料做的家谱,民间叫“家谱轴子”。家谱的形式有很多种。在文字家谱出现之前就有口授家谱和结绳家谱。后来,人们有的用图表裱制垂挂于中堂,也有的装订成册供家人翻阅的。历史上,官宦人家一般都是采用装订成册的家谱。而平民百姓、经商士绅、豪门则多为悬挂供后人供奉的图表式家谱。

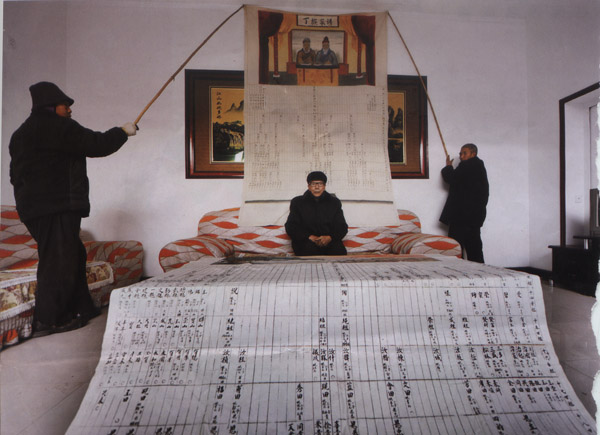

河北武安市冶陶镇 固义村丁氏家族:明代中期从山西省洪洞县迁来,始祖丁世严,今已繁衍至第二十四世,60户,286口人。丁氏家族与本村李氏家族联合结为“西大社”,世代传承了国家非物质文化遗产项目——武安傩戏《捉黄鬼》。被采访人,丁氏家族第十八世孙丁贵成,70岁,身份:老战士。

Q:我很想知道,如果一个家族从祖籍地迂移到了城市或散落到全国甚至世界各地,还能寻找到自己家族的脉系吗?

A:今年3月份,有一个乡镇的党委书记找到我,说有一位姓王的人现在广州t居住,他的父亲大约在上世纪30年代从河北武安离家出走,后来到美国留学,回国后定居广州,这位老人在王氏家族是第十八氏孙,他的字号,他儿子字号也还是按照家族的序列排着。我查了王氏家谱,从王氏家谱的世系表上找到了他父亲的辈分,又按照这个世系表,查到了他家族里现在的子孙,这样就顺利地找到他们在这个家族里的近亲。5月份的时候,他已经和家族里的人取得了联系。如果能给出曾祖父和祖父的名字和出生地,那么就有可能查询到家谱,然后开始~步步寻根认祖。但是这样查询成功的机会还是比较小。如果不知道自己的辈分,失去了脉络,上溯就不那么容易了。

Q:对于生活在城市里的人来说,家谱似乎是个很遥远模糊的概念。即使在还保存着传统生活方式的农村,可能也只有老一辈的人会把修家谱当做头等大事来对待,随着年轻人对家族意识的淡漠、对家族文化认识的稀缺,以及现代社会人口的巨大流动和阶层变迂,中国人延续了几千年的家族文化是否会遭遇真正的壁垒了。

A:年轻人因为接受新潮文化思想的影响,大多对家谱没有什么深刻的认识。但是,家族里一些文化素质比较高的年轻人,还是很重视家谱的。通常情况下,每一个家族里对于家谱的续修,都是由年轻人来完成的。老年人作为家族里的长辈,因为文化水平的限制,只是表现得很重视,具体的工作,还是要由年轻的一辈来做。在这个系列的拍摄对象里,比如苗氏家谱、陈氏家谱、王氏家谱等,其续写家谱的工作都是由家族里的年轻人在每年的正月期间完成。随着近些年生活水平地不断提高,人们对家谱的延续性重新重视了起来,再加上这几年对非物质文化遗产保护力度加大,家谱文化也日益受到文化研究者的重视。

河北武安市西土山乡 东寨子村苗氏家谱:明万历(公元1573年),苗氏四兄弟苗刚、苗强、苗志、苗气携妻带子从山西省洪洞县迁来,分明在武安县的尖山村,东寨子村、康宿村等四个村子定居,其中苗强在东寨子村立祖传承至今已经十九世,410户,1320口人。被采访人:苗氏家族第十五世孙苗红谦,身份:选矿厂老板。

Q:家谱其实也是一个男权社会的缩写,在家谱中,基本上都是以男性血脉传承为主,女性们从来是无声的,甚至只留下夫家的姓氏而没有名字。而西方人在编修家谱时则是男女~起入谱的。

A:家谱里不记载女性,这是中国传统文化的另~特性,儒家男尊女卑的思想对其有着深刻的影响。传宗接代都是依靠男性来形成支系,后代也随男方的姓氏,所以家族家谱的谱系都是以男性为依据。女性不编入家谱不仅是绝对男权的象征,也是封建社会对女性家庭和社会地位最根本的否定。随着社会的进步和人们观念的改变,女性征有的家谱中已经被编入记载,这也是历史性的进步。

Q:您在拍摄中有没有遇到什么摄影技术性上的问题?

A:因为受家谱悬挂场地的限制,只能使用超广角镜头拍摄,但是,怎样解决广角镜头的畸变,是一个难题。后来,经过多次实践,在机位选择和拍摄角度上想了很多办法,尽量减小畸变。家谱大多挂在室内·在光线很暗的环境下,需要使用闪光灯进行补光。为了克服闪光灯补光形成的阴影,我利用闪光灯反光形成散射光,既解决了光线不足的问题,又不会给画面造成影响。

Q:您还拍摄过一组名为《中堂》的系列作品,能感觉出您对传统家庭和血缘关系的一种敬重和依恋。现在中国家庭的厅堂文化逐渐在走向没落,传统的房屋建筑和家庭陈设在城市里已消失殆尽,农村也者B盖上了砖瓦房,换上了茶几电视柜,您对此有何看法?

A:我拍的《中堂》系列是想通过中国家庭式的厅堂文化来折射华夏文化,中堂,是家族重要的政治、文化场所,是家庭的仪式中心,中堂文化就是中国文化的综合体现。中国的传统文化不会全部消失的,通过我多年的研究,我的观点是它~直在发生着变化,形式上的、观念上上网。但是,中国传统文化的核心价值内容,几千年来并没有发生多么大的变化。尽管历史上很多因素,对中国的传统文化冲击巨大,但是那种骨子里的、根深蒂固的文化价值观念,是很难发生根本地转变的。城市里的变化,其实更多的也是外在形式上的变化,但你要把它解剖开来去分析的话,人们灵魂深处的中国意识还是根深蒂固地存在着。

编辑 支媛 摄影 王进元 设计 唐丽娜

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村