名师云集、英才荟萃的致用书院

书院是我国古代教育的重要机构,被誉为“文化的渊薮,学术的殿堂”,既是教育和教学的机构,又是学术研究、学派交流的地方。

明清时期,福建经济和教育事业发达,书院创办如雨后春笋,蓬勃发展。清代更成为福建书院发展的鼎盛时期,仅就福州地区而言,据不完全统计,清代福州行政区所辖的11个县,都建有书院,数量和规模都相当可观。

这之中的鳌峰书院、凤池书院、正谊书院、致用书院,也是省级的官办书院,并称为“全省四大书院”,是当时福建教育和学术研究的中心,盛名远扬。

四大书院之一的致用书院,由时任福建巡抚王凯泰所创立。

PART/

01

致用书院

王凯泰(1823-1875),原名郭铭,字补帆、幼勤,号补园主人。江苏宝应人。

王凯泰

道光三十年(1850年)进士,选庶吉士,授编修。咸丰十年(1860年)在籍襄办江北团练,后入李鸿章幕。同治六年(1867年)迁广东布政使,在任裁汰陋规,核减厘捐,复兴书院。次年(1868年)擢福建巡抚。

同治十三年(1874年),福建船政大臣沈葆桢奏请移巡驻台以协理外交。光绪元年(1875年),王凯泰渡海抵台,首次以福建巡抚身份驻守台湾,配合沈葆桢督办台湾海防,力筹整顿,并兼顾闽台大局。可惜,他在台仅五月,便积劳成疾,兼以瘴疠,致饮食不进,于同年十月内渡福州,不久病逝。谥“文勤”,赠太子少保。

王凯泰著有《致用堂志略》《致用堂捐藏书目》《归园唱和集》《海上弦歌集》《岭南鸿雪集》《三山同声集》《台湾杂咏》等。《清史稿》有传。

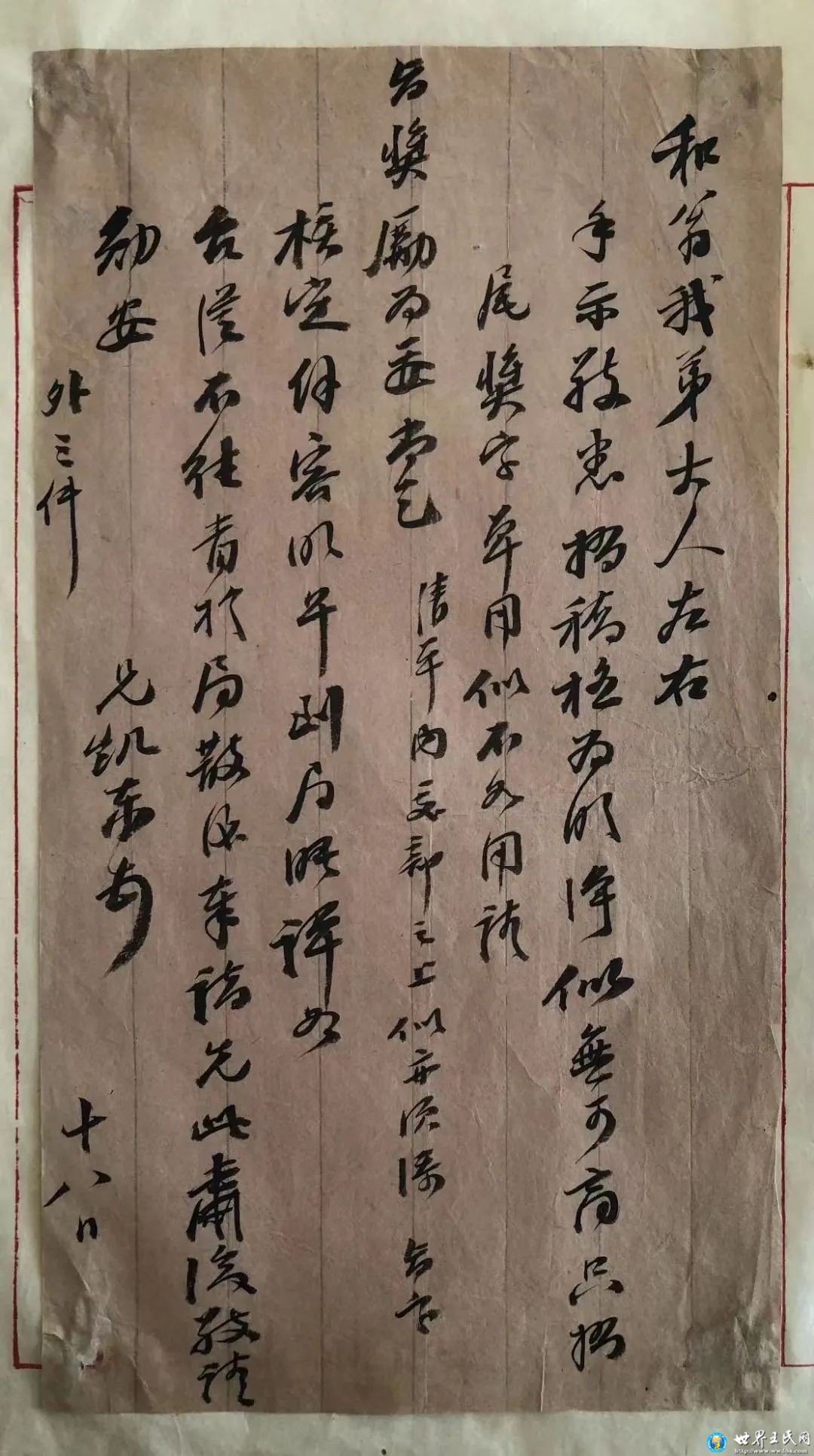

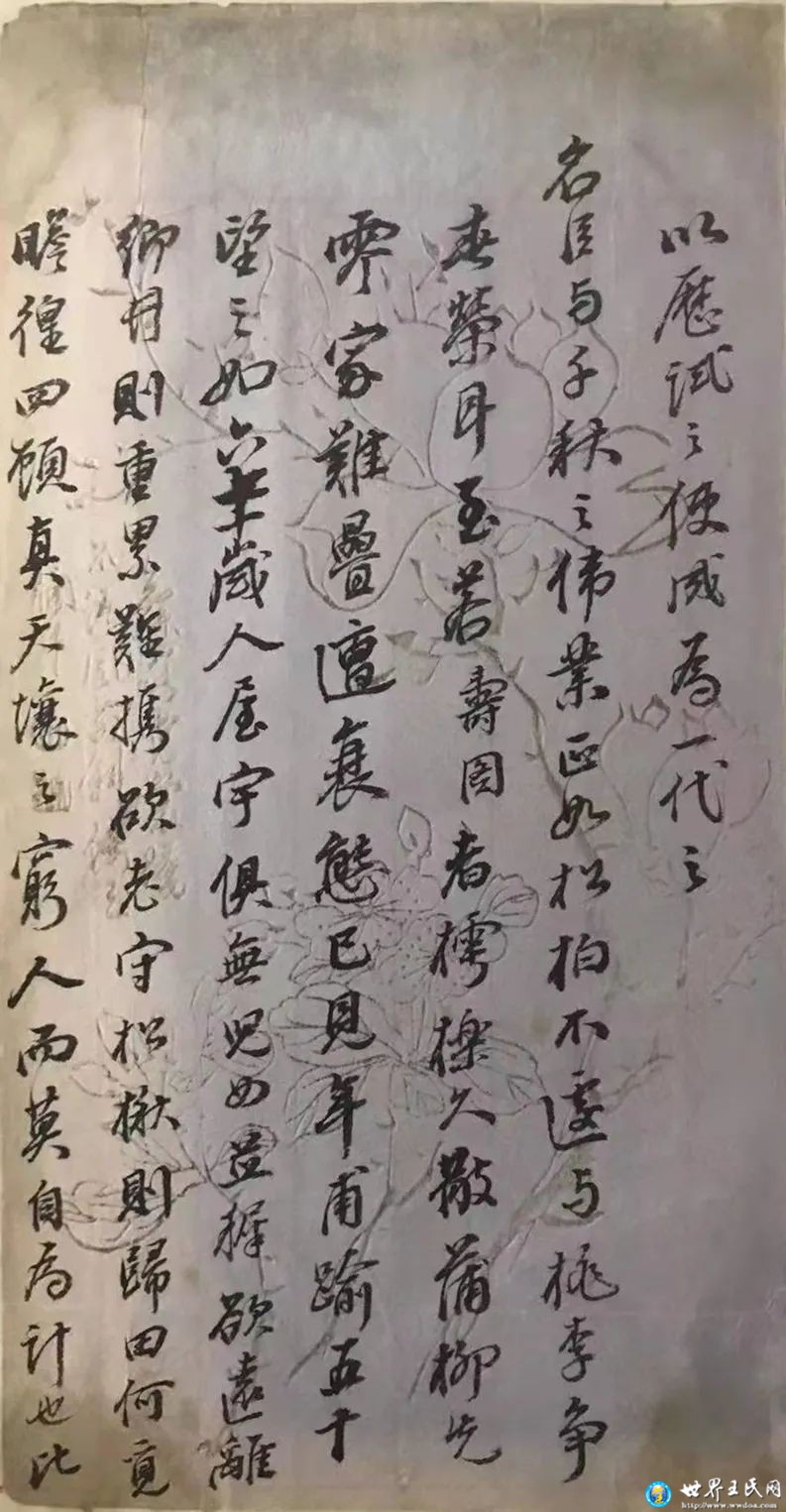

王凯泰 致和翁信札

23×12.5cm

八行笺 一通一叶全

涵泳文化·卧云楼艺术中心珍藏

释文:

和翁我弟大人左右:手示敬悉,摺稿极为明净,似无可商,只摺尾奖字单用,似不如用“请旨奖励”为妥(清平内交部之上似亦须添旨字),尚乞核定。余容明午到局晤谭。如台从不往,当于局散后奉诣。先此肃复,敬请勋安!兄凯泰顿首。十八日。外三件。

王凯泰先后在浙江、广东、福建任职,惠政颇多,且非常重视文教。在担任广东布政使时,他便在广州越秀山麓的应元宫前半段倡办应元书院,专为培养科举人才。

出任福建巡抚时,王凯泰为“补救时艺之偏”,改变唯“科举功名是从”的教育弊端,参酌同乡阮元创办浙江诂经精舍、广东学海堂之法,取“学以致用”和“通经致用”之义作为设立书院的宗旨,酝酿成立一所专习经史、古文的书院,期于培养明体达用之人才。

同治十年(1871年),王凯泰奏设致用堂。刚成立的致用堂没有院舍,王凯泰因陋就简,把书院暂时安置在自己办公的巡抚府内,规定攻读的士子们每月参加一次课试,根据考课等级给予适当的奖赏,不给膏火,等到同治十二年(1873年)筹足经费后才给膏火。

同治十二年王凯泰主持重修西湖书院,内设致用堂。重修后的西湖书院,“其外缭以周垣,其前为大门,门之右为亭,门之左屋三椽,为院丁居守处。中为讲堂,后为文昌阁,阁下祀朱子。左为十三本梅花书屋。其后辟方塘一区,旁莳花树,右为山长院三楹。东西书斋二十间,肆业士所居也。”重修后的书院大门扁额上“仍颜曰‘西湖书院’以从旧志”。书院内部正中榜以“致用”二字,是为致用堂的讲堂。致用堂讲堂的左边是藏书楼“十三本梅花书屋”。

1873年致用堂正式成立

致用堂旧址在今西湖公园西门的湖滨小学附近

同治十三年(1874年),王凯泰奏请将致用堂改为致用书院,获得朝廷同意,“旋改名”。

致用书院招生规格高,不仅要求报考的生徒具有举、贡、生、监身份,而且具备较高的经史知识和学术研究能力。致用书院“非教之工词章、取科名,系取古人通经致用之意”,除每年二月由总督、巡抚亲临举行甄别试外,其余月课均由山长主持。初录取内课10名,每名膏火银4两;外课20名,每名膏火银3两;附课无定额,一概不给膏火。

致用书院崇致用、重实学的办学理念,似乎与旧式学校不完全相同,这使它吸引了不少当时有志成才的学子才俊,从其他书院纷纷转学前来投考,鳌峰等书院中的优秀学生也有来此深造的。用现代的教育体制类比,就好比鳌峰书院等“省级大学的优秀学生”经过考研,佼佼者被致用书院录取,深入研究经史等学问,学习济世安民的本领。致用书院可谓是“研究生院”了。

光绪二年(1876年),“溪涨四昼夜,西湖书院与致用堂并圮”。光绪四年(1878年),福建布政使葆亨将致用书院移建乌石山南麓范公祠(范承谟祠堂)左近。

移建乌石山的致用书院,依山建筑,院基比较高,由下层经石阶几十级才到达大门。前为讲堂,高爽宏敞,为各书院所不及。但无学舍,只有书斋几间和藏书室一所。后院有楼房几间,是山长住宅。左边空地比较大,种了不少梅树,后面建屋,即致用书院的藏书之所“十三本梅花书屋”。

值得一提的是,不论是在致用书院西门湖滨的旧址,乌石山上的新址,还是在广州越秀山麓的应元书院里,“十三本梅花书屋”都是王凯泰所办书院的代表性建筑。

这有个缘故。因为王凯泰的五世祖王式丹,乃康熙四十二年(1703年)状元,“康熙癸未会试第一,廷对复第一,世称楼村先生,尝以所居十三本梅花书屋给图征诗,海内传为逸事”。所以王凯泰每创立书院,必重修“十三本梅花书屋”。

光绪三十一年(1905年),全国废科举,致用书院并入全闽师范学堂简易科(今福建师范大学前身),致用书院之历史终结。

致用书院创新办学方式,虽然其影响不如诂经精舍、学海堂,却在一定程度上使福建兴起了一股研究经史、古文的学术风气,在相当程度上启发了近代福建革新独立的学风士风,对于振兴闽学起到了积极作用。

PART/

02

名师云集

从创设至结束,致用书院共有四任山长:林寿图、郑世恭、谢章铤、陈宝璐(陈宝琛三弟)。

山长是书院的核心,其学术水平、道德水平的高低可以决定书院的兴衰成败。因此,书院对担任山长的人选历来十分重视,不仅要知识渊博,而且要“道高德厚,明体达用”,“经明行修,堪与多士模范”。

致用书院的四任山长显然不负其“山长”之职,是为一时名士。此次我们重点了解一下致用书院的三位山长。

首任山长

林寿图

ZHIYONG

1871—1876年

林寿图

林寿图(1809-1885),初名英奇,字恭三、颖叔,别署黄鹄山人,福建闽县(今福州)人。

他早岁丧父,仰赖出生书香世家、通经博文的母亲张氏抚养教导,自幼好学,天资过人,秉母训,搜破筐残书以读,“性聪敏,读书十行并下,髻龄出语己惊长老。”稍长学为诗歌,无师承,便自寻门径。尤善古体,作诗意气磅礴,以诗名于乡里。

因苦志力学,林寿图终于在道光二十三年(1843年)得中举人,道光二十五年(1845年)进士及第,授工部主事。在京时,林寿图受到王庆云、曾国藩等人经世致用思想的启发。咸丰二年(1852年),林寿图考取军机章京,任帮办总章京,起草机要文书。

此后,林寿图历任充实录馆收掌、纂修、协修兼提调、虞衡司主事、员外郎、工部两窑厂监督、分校礼闱、山东道监察御史、礼部给事中兼署兵部给事中、浙江道监察御史、顺天府尹、射大臣、顺天武乡试监临、陕西布政使、山西布政使、团练大臣等官职。一生服官四十年,清廉刚直,勤政爱民,不畏强权,名声远播,雅负时望。

林寿图工诗书,好为古体,某种程度上可以说他是同光体闽派的先驱。他自小便酷爱作诗,通籍后更肆力为诗。一生创作颇丰,诗的题材多样,内容丰富,诗风前期主汉魏盛唐,风格或朴实或奇伟;后期诗风宗宋,以学黄庭坚为主,呈现坚硬奇峭之风,别具一格。清末学人谢章铤《黄鹄山人诗钞·序》曰:“颖叔诗之工且多,一时魁人杰士,无不怵服而钦佩之。”著作已刊存的有《黄鹄山人诗钞》《华山游草》《榕荫谈屑》《启东录》等。

林寿图藏书印,分别为臣林寿图、欧斋、颍尗、寿图之印、欧斋庋致用堂。

林寿图生平为读书而藏书,多善本,逾万卷,刻有“颍叔”“寿图之印”“欧斋”“臣林寿图”等藏书印。他曾珍藏一张欧阳修滁州画像,常悲叹自己的身世与欧阳修相类,他一来仰慕欧阳修的学问人品,二来表示不忘母教,于是将书室命名为“欧斋”。可惜光绪十七年(1891年),其季子用火不慎,书楼被毁,书稿、秘本珍册化为灰烬,存者十不及一,令后人扼腕喟叹。

雅好藏书之外,林寿图还四处高价收购古代珍品和字画。他在西安任职的时候,一个偶然的机会,还收购了名作《历代帝王图》。不幸的是,这件国宝在民国期间落入林寿图外孙梁鸿志(曾出任伪中华民国“维新政府”行政院长,后又任汪伪政权的监察院院长、立法院院长,1946年被国民政府以汉奸罪逮捕并枪毙)手中。1931年,梁鸿志以30万大洋出售《历代帝王图》,此作就此流落海外。

林寿图也工书法,尤精楷书,且雅好绘事。他曾登上福州乌山,驻足李阳冰篆书崖刻前,注目其字迹,心摹手追,并想象李氏挥毫神态,用“长楸飞鞚骐骥渴”句来说明其书写技巧的娴熟。并留句感叹曰:“苔织藓绣自斑斓,雨淋日炙増坚黝。我初似观碧落碑,下马布毡坐忘久。”这是他读碑后的感受,从中可以看出他对书法艺术的投入。

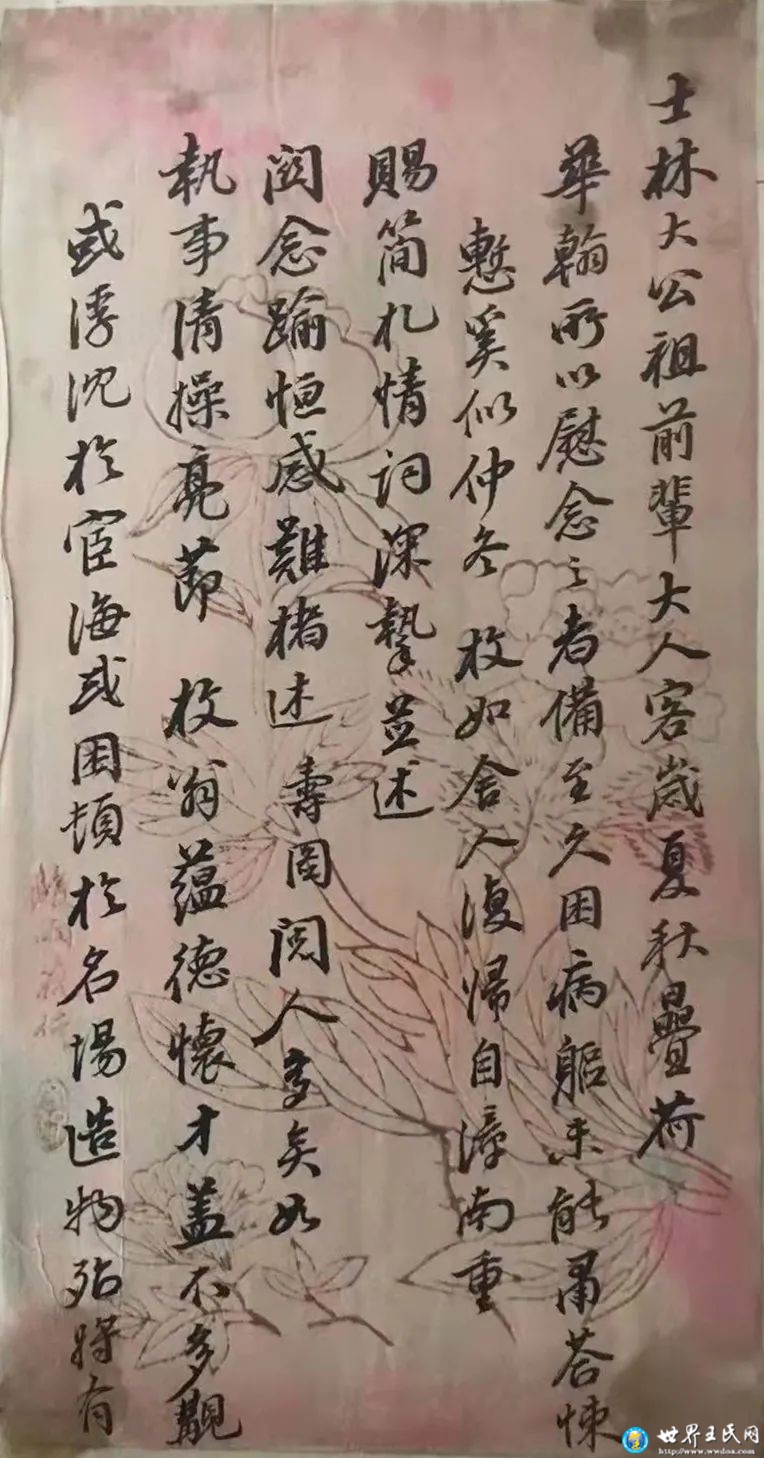

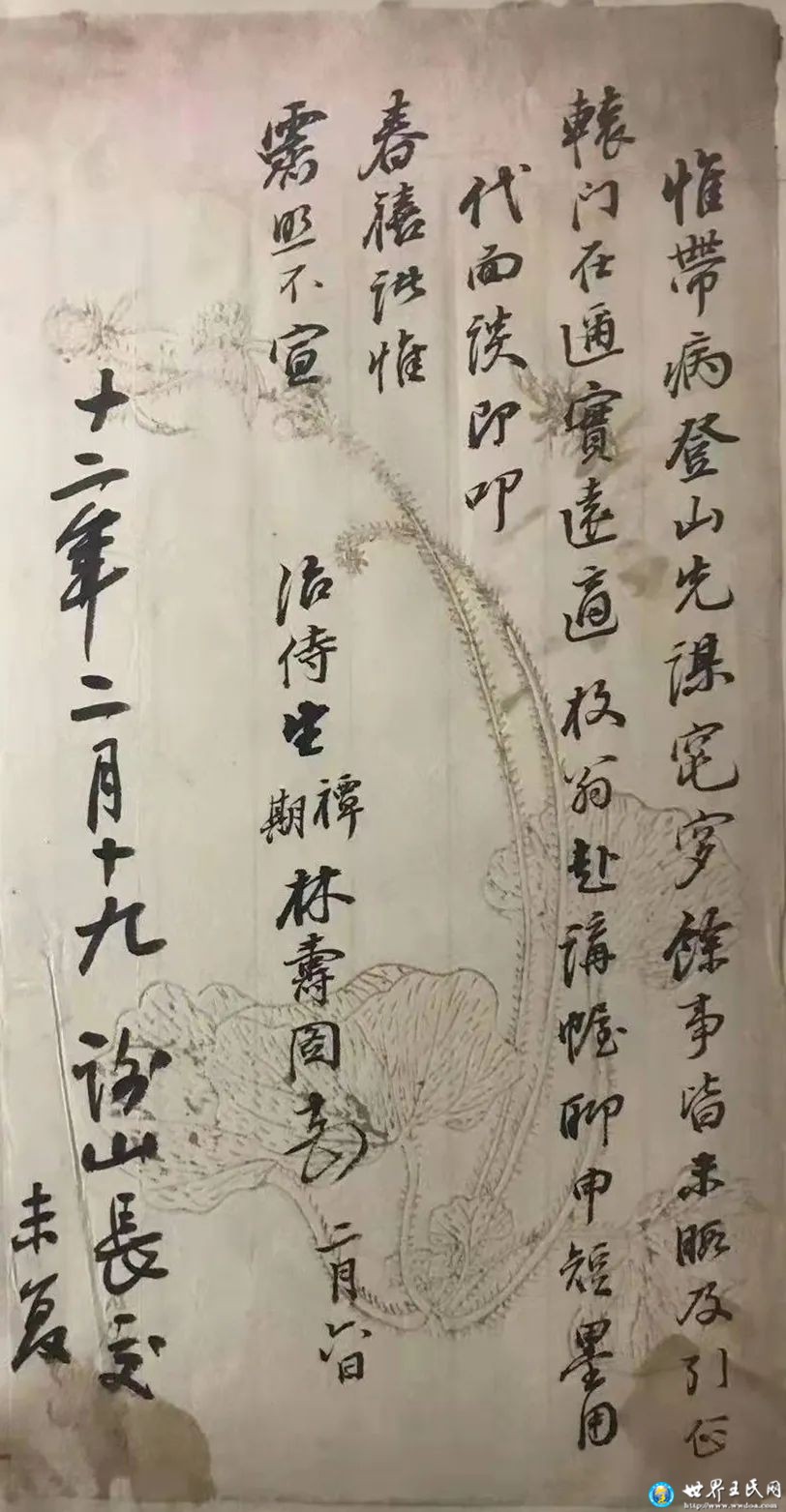

林寿图 致士林信札

一通三叶

涵泳文化·卧云楼艺术中心珍藏

释文:

士林大公祖前辈大人:客岁夏秋叠荷,华翰所以慰念之者备至,久困病躯未能肃答,悚惭。奚似仲冬,枚如舍人复归,自漳南重赐简札,情词深挚,并述关念踰恒感难楮,述寿图阅人多矣!如执事清操亮节,枚翁蕴德,怀才盖不多觏,或浮沉于宦海,或困顿于名场,造物殆将有以历试之,使成为一代之名臣与千秋之伟业,正如松柏不遽与桃李争春荣耳。至若寿图者,樗栎久散,蒲柳先零,家难叠遭,衰态已见,年甫踰五十,望之如六七十岁人。屋宇俱无,儿女并稚,欲远离乡井,则重累难携;欲老守松楸,则归田何觅?瞻徨四顾,真天壤之穷人,而莫自为计也。比惟带病登山,先谋窀穸,余事皆未暇及。引企辕门,在迩实远,适枚翁赴讲幄,聊申短墨,用代面谈。即叩春禧!诸惟霁照不宣。治侍生(期禫)林寿图顿首。二月六日。(编者注:最后为收信人士林批字)十二年二月十九,谢山长交。未复。

林寿图致士林信札

林寿图是致用书院的首任山长。同治九年(1870年),林寿图母卒,他辞去陕西布政使兼巡抚职,扶棺返闽,为母守制,丁忧期间被王凯泰聘为致用书院第一任山长,直至1876年回京补官。光绪七年(1881年),林寿图返榕后,也曾返致用书院主讲。

从何振岱《西湖志》卷十九中“《西湖书院学约》一卷,清闽县林寿图辑,见《致用堂志略》”一条,可知《致用堂规约》即林寿图所编辑。林寿图参酌大儒陈寿祺《鳌峰崇正讲堂规约八则》中“正心术、稽学业、择经籍、严课规”几条内容,又损益吴崧甫的《两浙校士录》中“经学不可不明、小学不可不讲、史学不可不广、文学不可不富”等内容,将之定为《致用堂规约》。这则学规对于我们今天的学习与研究,仍有重要的借鉴意义。

林寿图还为致用书院题匾、撰联。在书院“枕经葄史斋”中,他书写自撰联曰“博学虽未能,审问慎思明辨笃行,期与诸君共勉;格物于何极,正心修身齐家治国,推之天下可平。”楹联化用《中庸》《大学》两部书中的经典名句,亲切指点书院学生,并寄予厚望。

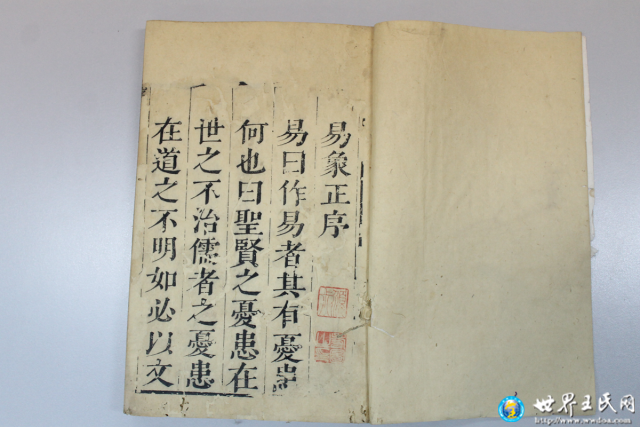

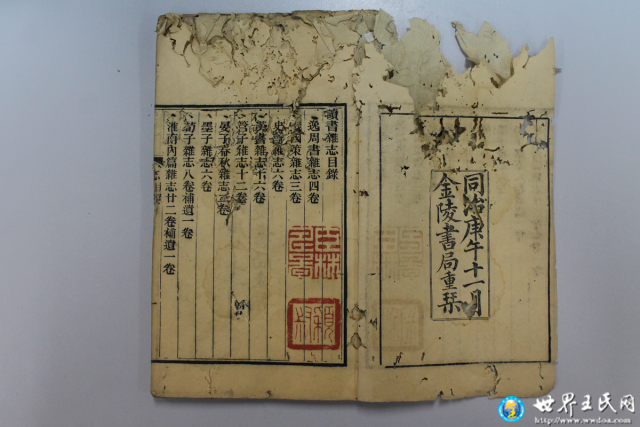

林寿图也十分关心致用书院藏书,据史料记载,仅在1871至1876年任致用书院山长期间,他就为致用书院捐献了《钦定书经汇纂》全部、《钦定礼记义疏》全部等内容涵盖经史子集四部在内的共138种1131册的藏书。

林寿图捐给致用书院的私人藏书,上图分别为(明)黄道周辑、(清)郑开极重订之《易象正十二卷初二卷终二卷》书影,(清)王念孙撰之“读书杂志十种八十二卷余编二卷”之书影。

林寿图主讲致用书院时间不长,但对书院日后发展及闽省教育的影响却很大,时人将他比作名儒钱大昕与卢文弨。

福建近代文史学家、教育家陈遵统即评价说:“当时致用书院新设,久困八股文试帖窠臼的士流,忽然隶籍在这新式的书院中,又遇着这贯通各学、诗文都足自名一家的山长,于是有疑便问,寿图也有问便答,使他们枵腹而来,满载而去,因而研究的风气极盛,学术界蒸蒸日上,欣欣向荣。”

林寿图故居在福州石井巷(大洋百货后,今鼓二小范围)。林寿图有子四:长念虞早死,次师尚、宗远皆官湖北知县。林师尚曾与何振岱分纂《西湖志》。季子同灏,秀才,亦好书画。有女八,其婿:梁佟年、张仲炘、丁箐、叶在廷;赵叔孺,擅金石,书画,尤擅画马;陈君常、陈伯灵。

第二任山长

郑世恭

ZHIYONG

1876—1886年

光绪二年(1876年),林寿图回京补官,郑世恭接任致用书院第二任山长。

郑世恭(约1820-1892),字虞臣、家熊,福建福州人,世居洗银营。

郑世恭家族故居在今洗银营巷4、6、8、10、12、14号范围

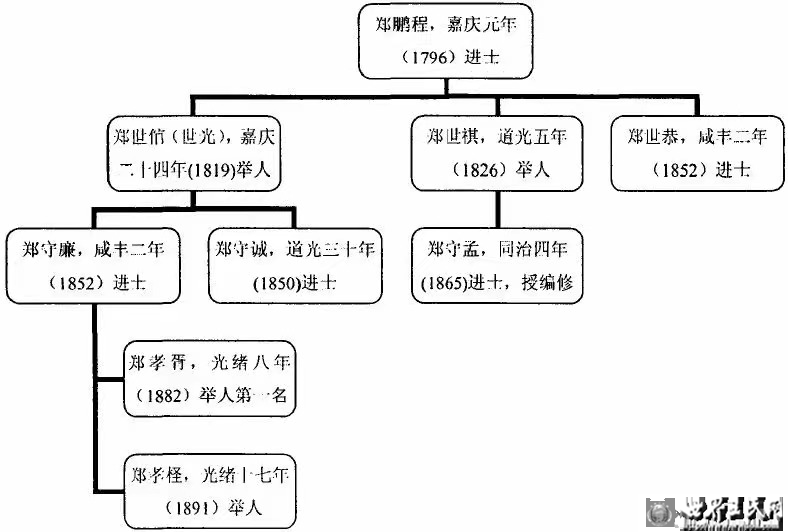

洗银营郑世恭家族自其父郑鹏程一代算起,四世共出了五进士、三翰林、九举人,故曰:“地以人传,胜在地,不若其胜在人也。”

郑世恭家族科举简要示意

郑世恭的父亲郑鹏程生于乾隆三十三年(1768年),郑鹏程之父为郑楠,国子监生;母亲为晋州知州何崇之女何玉瑛。

郑鹏程幼承家风,好学不倦,登嘉庆元年丙辰(1796年)赵文楷榜进士,授户部云南司主事,升江南司员外郎、山东司郎中。后由京察一等而外放江西临江府知府,寻改袁州府知府。

郑鹏程生性刚正,勤于职守,爱民若子,断讼如神,大得人心。在袁州任上,他倡兴文教,力复荒废有年的昌黎书院,亲授经课。由他经划的昌黎书院,规模雄敞,学风清正,名传江西全省。此后,郑鹏程复任湖广常德府知府。嘉庆二十四年(1819年),原议再次迁升,不幸罹疾归休,一年后病故在家。郑鹏程能诗,用语直朴,隽永有味,著有《聊以补拙斋集》。

郑世恭之母裴氏,同治帝曾为其赐立“贞寿之门”牌坊,旌表其行。

“贞寿之门”牌坊现藏于郑家后人所居庭院,去年涵泳老方曾上门拜访,并拍下了这张相片。

郑世恭有兄弟五人。

长兄郑世光,原名世倌,字研庵,又字稼葊,应嘉庆二十四年(1819年)乡试,中举人,授广西南河县知县。其生子有郑守诚,字传善,号小研、笃斋,道光三十年(1850年)陈增祥榜进士,授翰林院编修。

二哥郑世棋,字家澍,号耐本、芝生,应道光五年(1825年)乡试,中举人,授江西弋阳县知县。其生子有郑守廉,字仲甫,号俭甫、传勤,咸丰二年(1852年)章鋆榜进士,授翰林院庶吉士,散馆,以主事用,签分工部行走,补吏部考工司主事、考功郎。郑守廉即郑孝胥之父。

郑世恭三哥郑世平,国学生。其五弟早夭,不入谱。

郑世恭是郑鹏程的第四子,乃郑孝胥叔祖,登咸丰二年(1852年)章鋆榜进士。郑世恭长子郑守孟,字峄膺,号海驺、传恂、传醇,同治四年(1865年)崇绮榜进士,授翰林院编修,后掌教泉州清源书院。

郑世恭是一位饱读诗书,经历过严格的科举考试并获得进士功名的学者。其时,他的殿试考卷本在前十名之列,但因朝考的一字笔误而被降为二等,无缘翰林,转用户部主事,后因岁入不足糊口,而归乡授徒。

左宗棠督闽时,闻郑世恭学问操守,聘其为凤池书院山长有十年;王凯泰任福建巡抚时,又改聘其为致用书院山长,亦有十年;晚年,郑世恭还主正谊书院讲席,最后卒于此任上,可谓半生育人。清代福州四大书院中,郑世恭在其中的三大书院都留下了痕迹。

郑世恭为福州正谊书院题写匾额“正谊书院”,榜书笔力遒劲,间架自然合度,给人以浑厚端庄的感觉,可谓书如其人。

郑世恭的古文功底相当深厚,博览群书,可称两脚书橱,才当曹斗,学富五车,但因品性清高,终归脱不掉生活的潦倒。陈衍主编的《闽侯通志》即这样记载郑世恭:“世恭工制举文,然能背诵十三经及注疏。教人循序渐进。致用书院课经史,治一经毕,乃易一经。治史治小学,命题皆按卷第,择其有疑义者以为教者。学者由此可以相长。毕生布衣,素食,枯坐一室如老僧。”

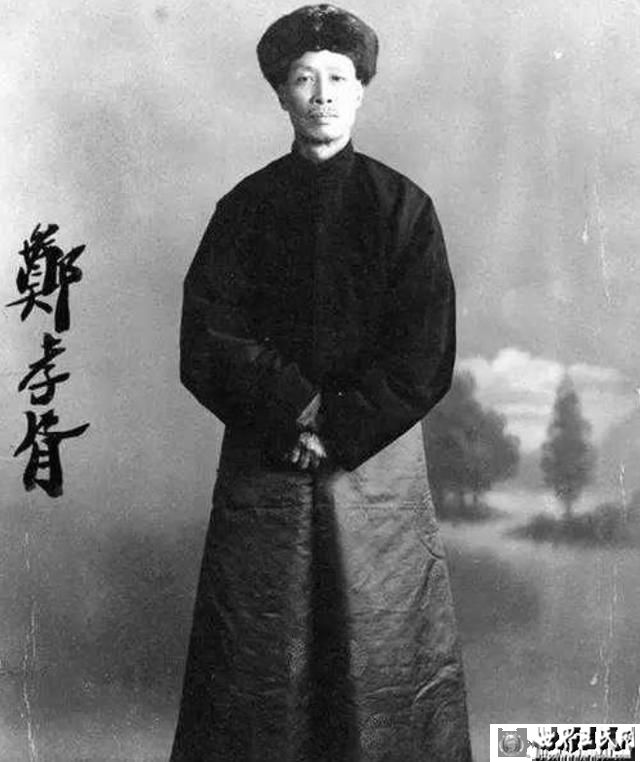

郑世恭精于经学,善品诗不作诗。工书,清丽典雅,“晚年参以篆隶”。终生清贫自守。他的为人治学也深刻影响了他的侄孙郑孝胥。

一代帝师郑孝胥(1860-1938),福建闽县(今福州)人,字苏戡(苏龛、苏堪、苏盦),又字太夷,号海藏,又号夜起庵主,室名海藏楼、夜起庵。

作为儒家“正牌继承人”,郑世恭对郑孝胥有很深刻的影响。郑孝胥的童年和青少年时期几乎是在郑世恭的教化和浸染之下成长起来的。

郑孝胥四岁即入私塾,从郑世恭授《尔雅》,熟读诸子百家书籍。郑孝胥在日记中曾记:“吾年十二熟《仪礼》,暗诵全部色不桡。《尔雅》《急就》亦熟读。”显然幼时的教育熏陶是日后郑孝胥成为儒家文化坚守者的一个重要因素。

七岁时,郑孝胥侍母入京。光绪二年(1876年),因父亲郑守廉卒于京,郑孝胥返福建至光绪八年(1882)考中解元期间,仍主要从叔祖研读,习举业。

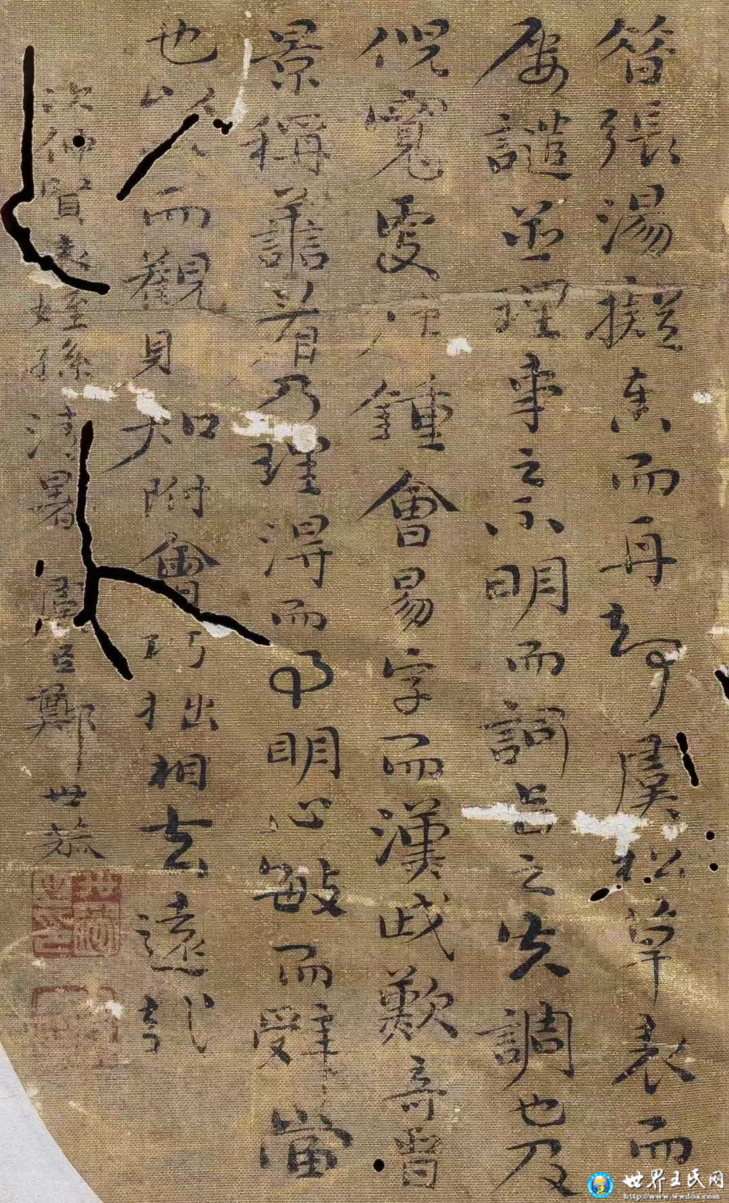

郑世恭 书法

涵泳文化·卧云楼艺术中心珍藏

钤印:世恭之印、虞臣

释文:

昔张汤拟奏而再却,虞松草表而屡谴,并事理之不明,而词旨之失调也。及倪宽更草,钟会易字,而汉武叹奇,晋景称善者,乃理得而事明,心敏而辞当也。以此而观,则知附会巧拙,相去远哉!次仲贤表姪孙清暑。虞臣郑世恭。

除了熟读儒家经典,郑孝胥与叔祖郑世恭还经常探讨诗文,互有启迪,“往往至深夜不已,忽尔玄渺,忽尔切近,甚可乐也。”如郑孝胥评价黄庭坚,认为“黄涪翁诗,功深才富,亦是绝精之作,特门面小耳。此譬如富翁十万家私,只做三五万生意,自然气力有余,此正是山谷乖处。”此议论深得郑世恭赞赏,认为“此论极允,自有评山谷以来,无此精当者”。

在郑孝胥早期的日记中就有很多关于其与叔祖吟诗、作对、写文的记载,可以说郑孝胥进入诗坛并取得一定的成就与郑世恭的熏陶和影响是密不可分的。当然郑世恭对郑孝胥也是颇为赞赏:“今视此艺,才华绝胜,闱中可用矣。”

郑世恭很欣赏郑孝胥的才华,常有令其捉刀之举。如沈瑜庆为其父沈葆桢建祠乌山之麓,求郑世恭为作楹联,郑世恭便命郑孝胥代作。沈葆桢是郑孝胥素所敬仰的乡先贤,其祠又近郑世恭所任讲席之致用书院,郑孝胥拟联云:“乡曲说平生,用世能完不朽事;岩阿此终古,入山犹近故人祠。”郑世恭“大赞赏之,谓不仅压祠中一切联语,复有大手笔,亦无可措辞矣”。这不仅锻炼了郑孝胥的才思,也让他增长了阅历,扩大了交游。郑孝胥与沈瑜庆交情深厚,当始于此。

郑世恭书法“晚年参以篆隶”,这对郑孝胥书法方面的影响也非常巨大。

检郑孝胥56年的日记,基本上是以他的书学观点示人,对于同时人让其服膺的也就两人,一个便是郑世恭。其日记有记载:1882年5月3日:“是日请叔祖书一联纸,余自集《礼器碑》‘独见天意,永享牟寿’八字。叔祖八分书,极有汉人意味。”1885年3月17日:“晨,作楷,觉颇合,袖呈叔祖,谓‘甚得古人意;但用笔近剽,乃似唐写经手。’余请从登善入晋人,叔祖以为然。”可见郑孝胥早年就对隶书极为钟爱,并对叔祖的临摹创作方式加以模仿追求,后来他的隶书为众人赏识,乃至最终达到“隶楷相参”的完备书风,无不受到叔祖郑世恭早年的影响。

从郑孝胥日记中还可以看到,虽然他常到友人处欣赏书画碑帖,但他却几乎没有出资收藏的嗜好,可在1920年1月5日当他61岁时面对“萧质钧来,持虞臣叔祖所藏《礼器碑》求售”时,会“以百元留之”。睹物思人,这个举动不仅表现了郑孝胥对叔祖的怀念,应该还有感激、崇拜、依恋之情。

总之,郑世恭不仅仅是郑孝胥的长者,更是郑孝胥人生中重要的引路人,郑世恭去世后,郑孝胥对他十分怀念,常常有诗提及。如他在日本任领事时,曾为林访西题诗,道林则徐事,有云:“门中从祖虞臣老,最叹《东坡生日》诗。欲得旧闻无白发,诸孙牢落涕空垂。”对于往时论诗之景不胜唏嘘。偶得家书,知荔枝老树已枯,亦有诗感念:“岁星人望鲁灵光,此树婆娑共可伤。不见赪虬虚老屋,载寻白发亦空堂。披书海国怀难遣,照影池波梦岂忘。(自注:树临西院池上,予少日居此院,叔祖亦居院东。)凭仗阿兄勤点缀,春寒更与种修篁。”郑世恭抑郁不得志,然胸中大有邱壑,郑孝胥从叔祖游,自然获益良多。

郑世恭 行书扇面

扇片水墨洒金笺本

18×53cm

涵泳文化·卧云楼艺术中心珍藏,此件作品也即将上拍瀚成拍卖于2022年1月9日举槌的厦门秋拍中。

释文:

王平子迈世有俊才,少所推服。每闻卫玠言,辄叹息绝倒。

周侯于荆州败绩,还,未得用。王丞相与人书曰:“雅流弘器,何可得遗?”

时人欲目高坐而未能。桓廷尉以问周侯,周侯曰:“可谓卓朗。”桓公曰:“精神渊箸。”

王大将军称其儿云:“其神候似欲可。”

卞令目叔向:“朗朗如百间屋。”

王平子与人书,称其儿:“风气日上,足散人怀。”

胡毋彦国吐佳言如屑,后进领袖。

大将军语右军:“汝是我佳子弟,当不减阮主簿。”

何次道往丞相许,丞相以麈尾指坐呼何共坐曰:“来!来!此是君坐。”

阮光禄云:“王家有三少年:右军、安期、长豫。”

宣甫十兄姻诗大人嘱,虞臣郑世恭。

钤印:虞臣、世恭之印

说明:

此件书法作品为郑世恭应“宣甫十兄姻诗大人”之请所书,内容摘自《世说新语》“赏誉”篇中的第45、47、48、49、50、52、53、55、59、96则。上款人或为邹召旬,字宣甫,号虎卿,清新化人。

第三任山长

谢章铤

ZHIYONG

1887—1903年

谢章铤是致用书院的第三任也是任职时间最长的山长。

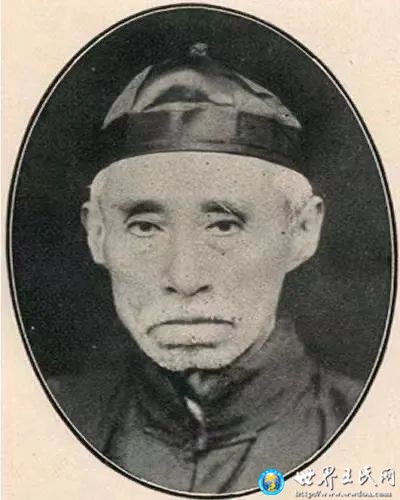

谢章铤

谢章铤(1821-1904),初字崇禄,后字枚如,号江田生,又自称痴边人,晚号药阶退变。

谢章铤生于福建省长乐县。祖父对为他取名为“章铤”,寄予厚望,是希望他能以文章显耀家门。

这支祖籍浙江上虞县莆兴村百花巷、被称为“东山谢”的家族,自宋以来至谢章铤出生时已经绵延了数百年,世以诗书传家,文人辈出。东岚谢氏家族中,文学影响较大的是谢章铤的十一世祖谢杰和九世祖谢肇淛,而谢肇淛尤以诗文盛名于世。

在谢章铤出生之前,其家世极为显赫,家族既多显宦,又以盐策起家,一时成为商贾大户,家中甲第连云,危楼蔽日,实乃高门豪第。然而在他出生未几,昔日显贵一朝落魄。家道中落、年幼失怙,再加上童年时体弱多病,使其幼年生活相当悲惨。

道光十一年(1831年),谢章铤得曾祖世南《蒙斋讲义》,始知儒学。次年,病中检先世书,得吴绮《艺香词钞》,始知词。后谢章铤拜陈秋农为师,到18岁时已读诸经注疏,并且学习词赋、骈文。

同治四年(1865年),乡试中举后,谢章铤到各地游历、讲学。他自谓:“予羁栖万里,足迹半九州。尝三登太华,一抵岱宗,两上霍童,六度太行,驱车青玉峡、高壁岭”,“其在故乡,若石鼓,若桑溪,若方广,若云居,或三四至,或十数至”。

谢章铤的功名科考之路并不顺遂,直到同治四年(1865年)才考中举人,光绪三年(1877年)才考中进士,并官授内阁中书,因为年岁已高,无仕宦之志,谢章铤不就职而归,致力于治学,其一生成就也在讲学与著述。

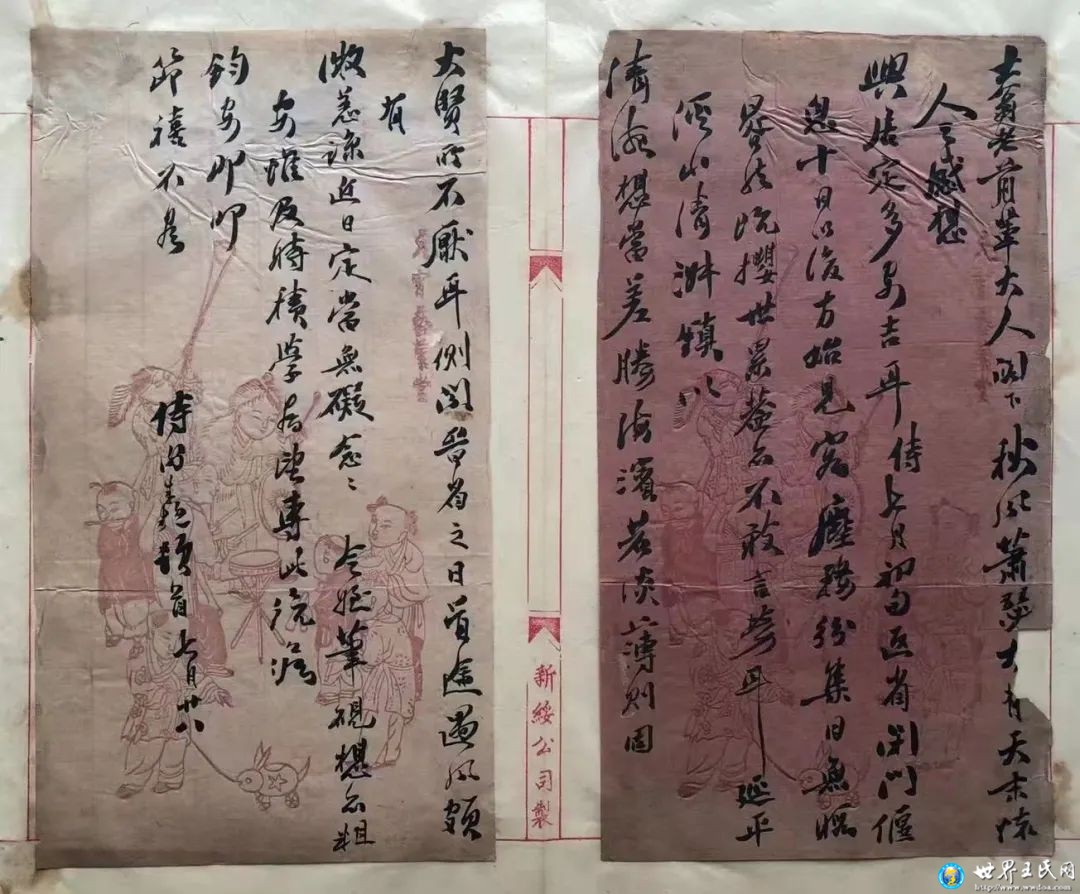

谢章铤 致士翁信札

23×12.5cm×2

花笺一通两叶全

涵泳文化·卧云楼艺术中心珍藏

释文:

士翁老前辈大人阁下:秋风萧瑟,大有天末怀人之感想。兴居定多安吉耳。侍七月初旬返省,闭门偃息,十日以后方始见客。尘务纷集,日无暇昝,既撄世累,盖亦不敢言劳耳。延平溪山清淑,镇以清涴,想当差胜海滨。若淡薄则固大贤所不厌耳。侧闻晋省之日首途遇风,颇有微恙。谅近日定当无礙。念念。令侄笔砚想亦粗安,惟及时积学为望。专此统侯钧安。即叩节禧不尽。侍谢章铤顿首。七月廿八。

道光二十八年(1848年),谢章铤应时任宁德教谕一职的好友刘家谋之邀前往宁德,协助教学以及督促学子课业,开启了他一生以讲学为生的生涯。

咸丰元年(1851年),他主讲漳州丹霞、芝山两书院。同治五年(1866年),他前往山西佐学使林天龄校阅试卷,同治七年(1868年)至陕西投靠时任布政使同郡的林寿图,并且受到时任兵备道同郡赵新之邀,主讲关西、同州书院。隔年,受巡抚刘蓉之聘,任同州、丰州讲席。

同治十年(1871年),谢章铤自关中返回福建,再度主讲漳州丹霞、芝山两书院,并兼任府道两书院讲席。光绪十年(1884年)应陈宝琛之请,主讲江西白鹿洞书院。光绪十三年(1887年)回乡,任福州致用书院山长,主讲致用书院十六载,至终年。

长于诗书之家的谢章铤,于治学颇有所得,成为一位声名卓著的教育家,桃李满门,在晚清文化界有着广泛影响,闽中文坛后进陈宝琛、陈书、陈衍、张元奇、林纾等均受学于他。

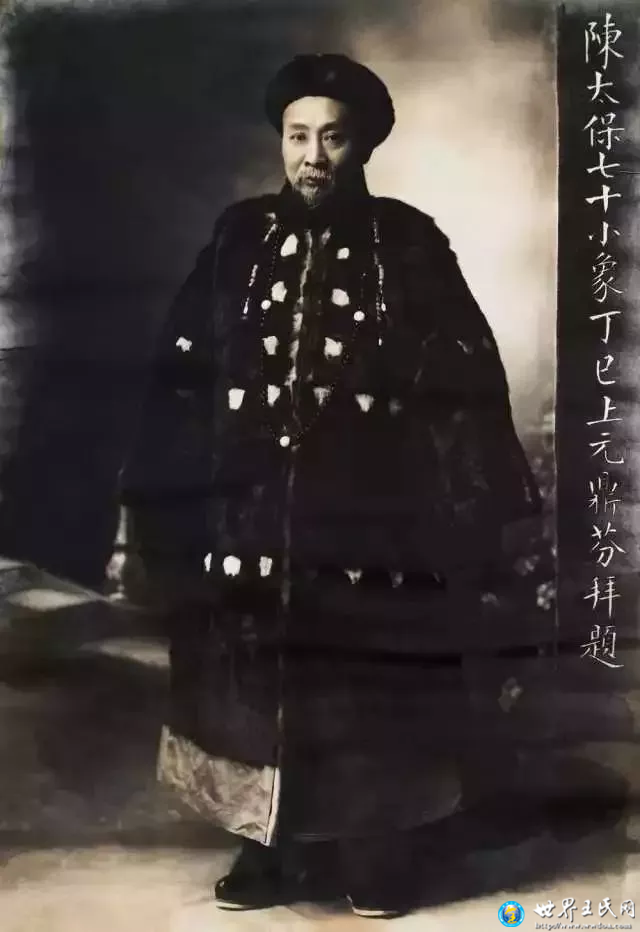

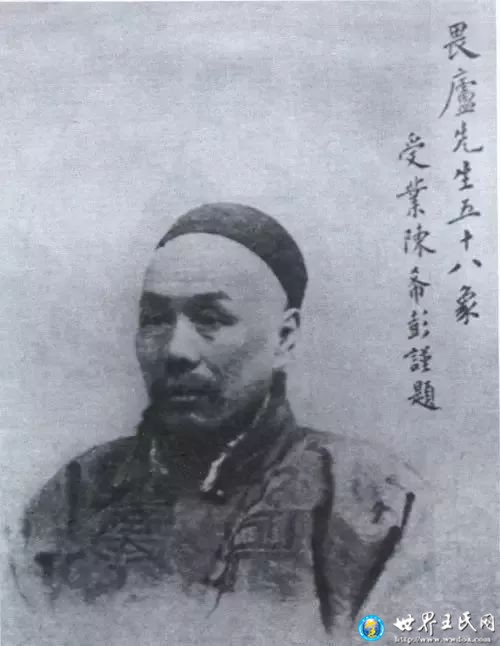

陈宝琛(1848—1935),字伯潜,号弢庵,晚号沧趣老人、听水斋主人等,福建闽县(今福州)螺洲人。

然谢章铤一生情之所钟、兴致所系,当在词学。

谢章铤经历了中国近代史上从鸦片战争至辛丑条约签订为止的诸多历史事件,目睹了晚清政府的腐败和帝国主义的入侵,作为一个读书人,他因不能为国效力而深感痛苦。太息、痛哭、怒骂、嬉笑都不足以泄章铤胸中的愤懑,故发而为词,“变为离奇惝怳(恍),缠绵恺恻之语”。

谢章铤宗法苏、辛。不仅在《赌棋山庄词话》中以辛词作为参照来评论其他词人的词作,且把词学理论贯穿到《酒边词》的创作之中。谢章铤的《酒边词》亦声情激越,豪放不羁。他所收集刊刻的《聚红榭唱和诗词》也“宗法半在苏、辛”。其词的艺术风格也多以苏、辛为标尺。

晚清著名词学家冒广生对谢章铤词作推崇备至,赞其词“故其发声,天籁为多”,“舍人词豪放是其本色”,“集中百字令八阕,声情激越,绝似迦陵《满江红》诸作”。丁绍仪《听秋声馆词话》卷十九亦对谢章铤赞誉有加:“长乐谢枚如广文章铤侨居榕城,好与同志征题角胜,曾裒刊聚红榭唱和诗词,词学因之复盛。”

谢章铤不但自已创作了丰富的词作,还成立一个颇有影响的词社以带动闽词的发展与振兴。

咸丰二年(1852年),谢章铤前往漳平,与钱塘高思齐相识并提议组织聚红榭词社。词社的频繁活动,带动了闽词的发展。然词社的发展需要一定的经济基础。谢章铤及其友人当时都身处危艰,自顾难存。词社在极其艰难的情况下坚持了近二十年,在这二十年里,聚集在谢章铤身边的词学者创作了丰富的词作,有词作集子流传甚多,如刘赞轩的《非半室词存》、刘家谋的《祈剑词》、黄宗彝的《婆要词》、陈子驹与黄经的《双邻词钞》、宋谦的《灯昏镜晓词》等,给闽中词学的兴盛增添了宝贵的一页。

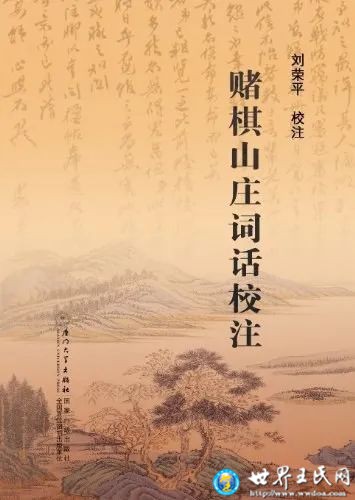

光绪十年(1884)年,谢章铤在陈宝琛的资助下刊行了整理后的《赌棋山庄词话》12卷及其《续编》5卷,篇幅浩大,内容详实。不仅对浙常两派的词学理念有所总结,针对当时词坛的种种状况予以针砭,亦提出了鲜明的词学主张,建立起独具开创性的词学体系,着力寻求推动词学发展之良策。

谢章铤治学严谨、涉猎广泛,于文学一道造诣颇深,一生著述十分丰富。他的文集与诗集都是以赌棋山庄命名。

清光绪年间,谢章铤构建赌棋山庄,其旧址位于今鳌峰坊东南,迟清亭相近的地方,面向石鼓,背接于山化城寺,山庄面积约3亩多,匾额隶书“赌棋山庄”。谢章铤《赌棋山庄记》曰:“吾所著书,名赌棋山庄,而今而后始有吾山庄也。座坐于山,面鼓山,岚翠月华,往来几案。其中有亭,有池,有台,有室。高树蔽亏,巨石突出。位置虽不高,一昂首,则数百家皆在其下。”

目前,谢章铤已刊行的著作有《赌棋山庄诗集》14卷、《酒边词》8卷、《赌棋山庄词话》12卷、《词话续编》5卷、《赌棋山庄文集》7卷、《文集馀集》5卷、《文集续编》2卷、《文集又续编》2卷、《说文闽音通》2卷、《围炉琐忆》1卷、《藤阴客赘》1卷、《稗贩杂录》4卷、《课余偶录》4卷、《课余续录》5卷、《校刻东岚谢氏诗略》4卷、《八十寿言》1卷。

以上除《东岚谢氏诗略》乃谢章铤曾祖谢世南所编辑而为章铤校刻者外,余皆谢章铤所著。

此外,还有与聚红榭同人合刻的《聚红榭雅集词》六卷(此集章铤所作词未收入《酒边词》)、《过存诗略》二卷。而其所著书未刻行者,尚有诸经注疏与考异等。另有若干稿本存世,多藏于福建省图书馆和福建师范大学图书馆。据陈庆元统计,目前保存谢章铤的稿本总计有15种37册。

可以看到,谢章铤治学涉猎广泛,诗、词、文及文学批评均通达明了,其中,在词学批评和创作方面造诣尤深,故谭献赞其曰:“闽中学人可以称首”。

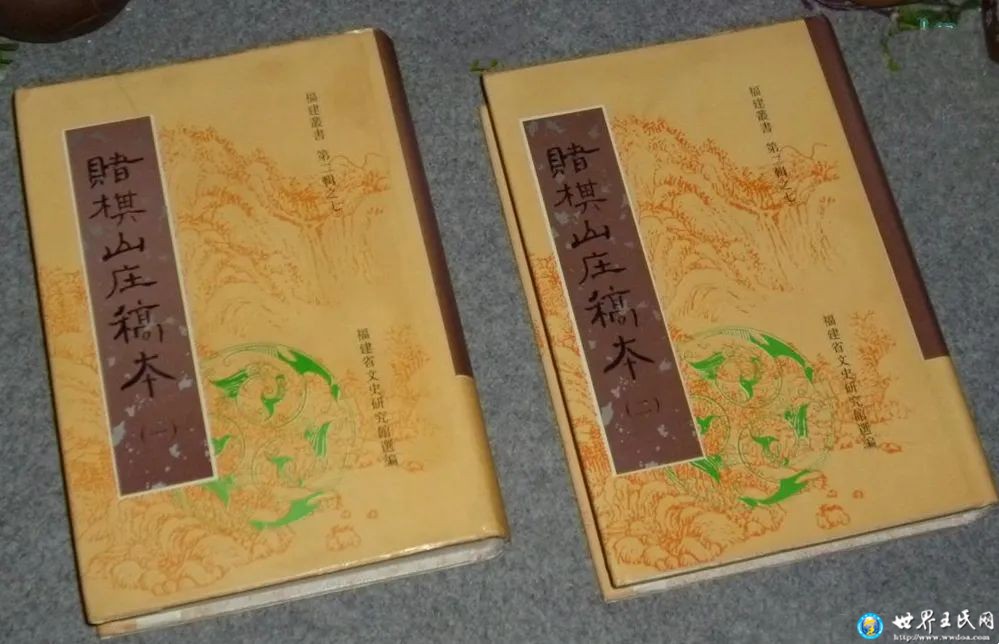

福建省文史研究馆于2000年影印出版《赌棋山庄稿本》,由江苏古籍出版社发行,收录谢章铤稿本九种:《赌棋山庄文集》4册、《赌棋山庄文稿》1册、《赌棋山庄诗集》7册、《赌棋山庄词》1册(残)、《词学纂说》1册、《乐此不疲随笔》1册、《我见录》1册、《赌棋山庄词话》1册、《赌棋山庄藏书目》1册。

PART/

03

出色人才

致用书院从成立到停办,仅存在了30多年,然其对福建文化与学术的影响却很深远,为社会培育了培养了不少经学、史学和古文方面的优秀人才。

如致用书院的第四任山长陈宝璐,也是谢章铤的高足,“为学原本经术,会通汉宋儒者之说”。

此外,研究经学、文学的黄增、研究史学的张亨嘉(京师大学堂首任监督)、“同光体”诗派领军人物陈衍及其长兄陈书、文坛领袖和译界泰斗林纾、福建文史名家何振岱、《闽都别记》整理者董执谊等闽学俊彦,都在致用书院学习过。

陈衍

陈衍(1856-1937),号石遗,晚清宋诗派的重要诗论家,也是同光体代表诗人、经学家、政治活动家。他和他的堂兄陈书(1838-1905,晚号木庵)都曾是致用书院的学生。

陈衍所著的《石遗室诗话》《近代诗抄》,“煌煌巨帙,声教远暨海内外,一时豪俊,奔趋其旗之下。”在传统诗学上享誉盛名之外,陈衍在经济学理论与实践以及翻译上,也具有杰出贡献。

陈衍任湖广总督张之洞幕僚期间,为改变“官中人员与有商务之责者,不留心商务”的现状,一反重农抑商的陈腐观念,确立并宣传重商救国的思想,筹办《湖北商务报》,以研究实业为主。除了连载他同其下属河濑仪太郎翻译的《银行论》《货币制度论》《商业经济学》《商业地理》《商业开化史》《商业博物志》《日本商律》《破产律》等外,还连载了《欧美商业实势》,对世界各国的经济情况做了大量翔实报道。他在该书的序言中说,“商业不旺,国力不富,何日能与欧美诸国连辘并驰。”从严复翻译《原富》到1911年间的十年,中国大陆仅出版了十六本经济学著作,其中由陈衍主译的占了半数以上。

陈衍还撰写了经济学专著《货币论》,并提出了一整套货币改革理论。张之洞采纳其建议,创铸十紫铜元,一时济市场之急,行南北各省,前后数年共赢利一千四百余万银圆。陈衍推行的货币改革,堪称中国人的第一次成功实践:应用现代经济学理论,结合中国现状,创造性地解决中国实际经济问题。

林纾

林纾(1852-1924),字琴南,号畏庐,近代著名古文家、翻译家。

林纾与陈衍,于光绪八年(1882年)同一年中举后入致用书院,两人是同年加同窗。1895年两人同在京城参加会试,时值清政府派李鸿章赴日求和,举国哗然。由陈衍起草,林纾等人联名上书都察院,反对割让辽东半岛、台湾等领土。

林纾自1897年与王寿昌合作翻译《巴黎茶花女遗事》之后的20多年间,与人合作翻译域外小说计180余种,其中不乏世界名著。他尤其推崇英国作家狄更斯,善于透过英国繁荣强盛的表面现象,揭示社会的种种弊端,从而间接推动社会的改革和进步。因此林纾提出:“效吴道子之写地狱变相,社会之受益,宁有穷耶?”正是对小说社会功用的这种认识,他呼吁小说创作应从“名士美人”转到“专为下等社会写照”,注重“刻画市井卑污龌龊之事”的现实主义文学命题,要求作家切实深入社会底层,切实看到普通民众真实的生存状态,从而艺术地加以再现。

林纾的这种文学观是有意忽视不同文学体裁之间的形式差异,而强调回归到对人生、对社会根本性的关注与关怀。五四新文学先驱们大力倡导的写实文学、社会文学,亦不过是林纾的这一文学观的进一步阐发。林纾用典雅的文言翻译西方小说,用中国文人认可的“雅语”讲述琐碎而包容万象的世俗人情,为沟通中国传统文学雅与俗方面,作了可贵的尝试,在一定程度上改变了尊雅蔑俗的风气,推进了中国新文学运动的兴起。

董执谊

董执谊(1863-1942),号藕根居士,光绪丁酉年(1897年)举人。他曾在凤池、正谊书院求学,后投考致用书院,是谢章铤晚年看重的弟子。

董执谊在南后街开设过“味芸庐”书坊,主营地方文献和医科类实用书籍等,一生最为人称道的功绩是编纂、刊行了《闽都别记》。此书凡401回,150余万字,以章回小说形式描写福州地区的社会生活,记录了大量的民间传说、故事掌故、风俗习惯、俚谚俗谣等等,可补正史、方志的不足,是研究社会学、民俗学及语言学不可多得的百科宝库。

董氏的文史研究,从深厚的经史根柢和地方文献入手,“平居无事则购书千百卷,高可隐人”,“数百年兴废沿革之由周知无遗,乡人修方志者就叩所疑,咸得意以去。”他还尤其重视民间鲜活素材、掌故及钞本的整理发掘,重新解读和发现这些材料中蕴藏的宝贵人文价值。

后来,董氏的次孙董家遵报考厦门大学社会学系,立志中国社会学研究,在20世纪30年代就组织开展广东岭南地区民俗的田野调查,后任新中国第一任中山大学社会学系主任。董氏的“经世致用”思想对董家遵的立业志向也发挥了重要而深远的影响。

何振岱

何振岱(1867-1952),字梅生,号心与、觉庐、悦明,晚号梅叟,福建侯官(今福州)人。桐城派古文家,诗琴书画无不精湛。

他十二三岁遍读经史,出口成妙章,下笔似有神。十六岁便做了童蒙师,二十五岁中秀才,并于光绪二十三年(1897年)考中举人。1898年,何振岱拜入名儒、词学家谢章铤门下,进入当时福州四大书院之一的致用书院,每次作文,总是“阖市争相传诵”。

何振岱以工诗著称,是“同光体”闽派的殿军人物。其诗歌取自宋诗之法,却又不常用典,并无艰涩之态,常于唐宋风格中流转。初期诗作多清冷意象,颇得郑孝胥青苍幽峭的诗风,而后摹景达意偏重于深微淡远、疏宕幽逸,加之耽于佛学,诗境于净澈中极具神理。

同乡文人陈衍赞其诗:“幽远精深,一时罕有其匹。真诗人之诗也。”“诗语能自造而出以自然,无艰涩之态。”钱仲联在《近百年诗坛点将录》中也说:“读何梅生诗,如置身九溪十八涧间,隽永刻炼,虽无弘伟之观,无愧山泽之癯。”

何振岱一生著作颇丰,除主修过《西湖志》外,主要专著有《觉庐诗稿》7卷(身前自编,辑选其20岁至70岁的诗作,于1938年刻成问世)、《我春室诗文集》4卷、《心自在斋诗集》《榕南梦影录》等,另外散见于民间的各种序、跋、扇面题诗、题文、画作等也不少。

学经史,重在经世致用。致用书院“通经致用”的思想,继承和发展了宋明理学中“民胞物与”“理一分殊”的世界观,是书院从创立之初就开宗明义大力提倡,并始终一以贯之的。

致用书院历届执教师长与培育的杰出学生,他们继承传统,创新求变,具有独立的学术人格,和鲜明的治学个性。

他们不仅以精深的经学、史学、文学造诣在清末民初的中国享有盛誉,而且成为文学理论家、经济学家、翻译家、社会学家、出版家,开启并推动了现代中国学术、经济和社会的发展。

————————

主要资料来源:

陈晶晶《林寿图研究》;张根华《清代福州致用书院》;董茸《试论致用书院的教育思想与当代启示》;陈永娟《谢章铤及其词论与词的研究》等。

世界王氏网版权及免责声明:1、凡世界王氏网所有作品、图片,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编,违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明“来源:XXX(非世界王氏网)” 的作品、图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权请告知删除。谢谢! 本网总机:0593-7639088,有关作品版权事宜请联系:QQ邮箱:1173471839 网易信箱:fjfdws@126.com

相关文章

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村