独家专访中国沁彩画创始人王心元教授

2013-01-09 10:55 深圳新闻网 能够独家采访著名画家、中国沁彩画创始人王心元教授,得缘于深圳三品美术馆组织的“中国气派名家画展”。天津美院四创始人之一的王之江教授评曰:心元的沁彩画真正理解了黄宾虹大师对中国传统水墨的认识。

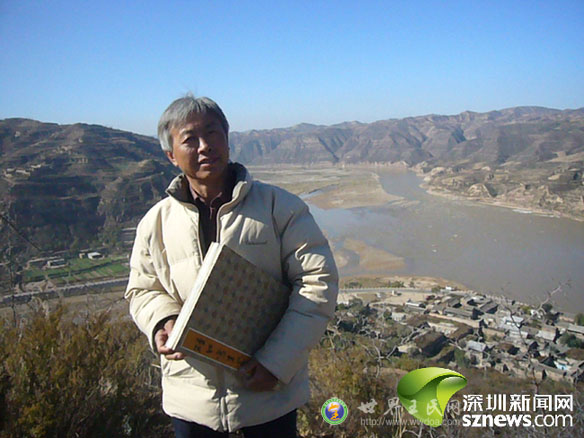

记者专访王心元教授

能够独家采访著名画家、中国沁彩画创始人王心元教授,得缘于深圳三品美术馆组织的“中国气派名家画展”。或许是自幼濡染中国传统水墨的因缘,与王心元教授一见如故,聊起字画来竟极其融洽、顺利、舒心,专访的过程多半是在品茶、赏画和谈笑间轻松地完成了。

王心元教授平易朴实,是位真性情的北方汉子。熟悉的人说,他在话不投机时惜言惜语,一但投缘却又十分地健谈。当我们关于书画的话匣开启时,他的浑身彷佛充满了灵性、充满了激情,眉目的兴奋说明了一切。或许这一切的一切,都缘于数十年来他对中国画这份事业的追求、感情和信心。“不经一番辛酸苦、那得梅花扑鼻香”,了解王心元的人都知道,他今天的成就来之不易。不用细数幼时的寒窗苦读,仅仅看看他为了探索沁彩画时那一段隐忍苦熬七年的写生、寻找和思索,就不是一般人可以经受得了的。

中国沁彩画创始人王心元教授

一、王心元其人其画

王心元,原名王志远,1950年生于黑龙江哈尔滨市,是满族正黄旗上三王第一王的后裔,故而其斋号正黄门。王教授出身书香门第,他的爷爷王彥芝是冯玉祥将军的文官,他父亲也练得一手好字。因此家学渊源,王心元自幼研习书画、接受传统文化熏陶,是以文根深厚。经历几十年的刻苦钻研和努力,王心元已是数技旁身,善山水、习人物、工书法、通金石、喜鉴赏。目前,他身兼数职,担任中国国家画院苏州艺术中心主任、中华书画研究会会长、北京宝隆画院院长、天津市文博学会书画收藏鉴赏委员会顾问、研究员。

王心元教授创立的“中国沁彩画”,全方位运用“光”,摆脱了传统水墨用色的束缚,开拓了一个全新的水墨色彩天地,受到业界的高度关注和称赞。历经几十年的刻苦钻研和努力,在中国绘画的色彩表达中创立了“中国沁彩画”。2011年元月,王心元先生在中国国家画院美术馆举行了第一次个人画展,展出作品80余幅,是他近年来在山水画、人物画中创作的沁彩、水墨、焦墨写生及书法作品,较为集中地表现了画家在“中国沁彩画”诞生和发展过程中特立独行,呕心沥血、开宗立派的积极探索所付出的努力,也是画家在艺术的道路上苦心追求五十多年用心血凝结出的灿烂果实。展览受到了中国国画院常务院长卢虞舜先生、著名画家史国良先生、天津画院老院长白金先生、天津美术学院老院长、教授张世范、高振恒和何家英先生等行内专家的肯定和好评。随后,王心元教授的“沁彩画”影响日益扩大,其作品在国内被众多私人藏家看好,政府权威机构如中南海、中国煤炭博物馆等多有收藏,目前,其影响已波及朝鲜、东南亚、朝鲜以及美国。

国家画院展览沁彩作品《陕西老汉》

二、充满中国元素的“沁彩画”

那么,何为沁彩画?其来龙去脉究竟如何?他与流行的中国传流水墨有何联系?又有何区别?其中的传承和创新之处究在哪?笔者也是带着和大家一样的疑问,在访谈中逐渐解开了“沁彩画”的身世谜团。

2011年8月9日《文汇报》的书画月刊刊登的“王心元的中国沁彩画”中这样描述的:用油彩做画叫“油画”;用水粉作画叫“水粉画";用水彩作画叫“水彩画”;用墨作画叫“水墨画”。但当“墨归于色”而创作的画被称做“沁彩画”。

对此,笔者依然惑不甚解,求教于王心元教授本人。他微笑着说:他之所以将自己的作品命名“沁彩画”,是因为他膜拜阳光沁人心脾而不露痕迹地、自然地拥抱山水,而自然之物则以“八面受光”之态毫无遮拦地呈在阳光面前。他所要做的就是,用自然的传统水墨之法,将物体八面受光的浪漫色彩表现出来,使之升华为以表现自然万象幻化无穷的影象之作。沁彩,对于王心元来说,只是一个表达意象或感觉的名词,一种色墨相融、斑斓浑厚的表现风格。

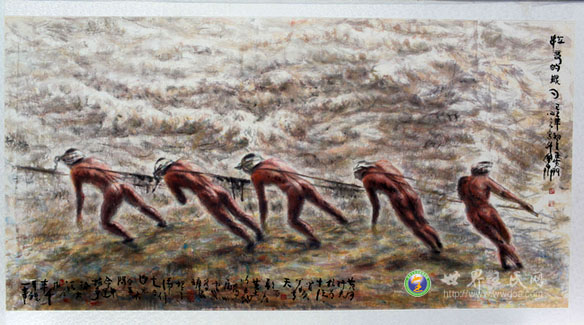

那么,从“沁彩画”的创作来看,沁彩画又有什么特色呢?王心元说,沁彩的色并不是象西洋画调和颜料涂抹出来的,而是通过水墨的笔法使之自然而然地从纸面上沁进去,再自然而然地从宣纸中涨出来。“沁彩画”的每一笔就是一笔,无法更改,继承了中国传统水墨创作的最为基本的方法。在他的沁彩作品中,如:《太行晴雪》、《横亘千里一太行》、《黄河纤夫》、《克什克腾的冬天》、《沼泽系列作品》、《桦树林系列作品》、《黄河老汉》、《玄中寺的褐马鸡》、《倩影》、《澄心清神》等等,都是在运用光与色的表达方面进行着不同的创作尝试,从画面效果上看,绘画的视觉冲击力、表现力明显增强,山势更加浑厚、流水愈加悠长,达到了浑然天成、色彩缤纷的境界。画中人物神态的表现更加立体而真实,精神表达愈加鲜活而丰富,仿佛在画面上呼之欲出。需要说明的是,“沁彩画”的创作作品完全使用中国画的基本元素:生宣、毛笔、墨、水、中国画颜料;不使用水粉、丙烯类颜料,以及任何胶、矾、盐、洗衣粉、牛奶等等辅助物品及手段。在绘画笔法上,既坚持书法用笔,又融入了自己“大笔散锋”的风格特点;在色彩的表达上遵循“敷彩之要光居其首”的古训,坚持中国画的书写绘画性,实现了“全光源”的绘画方法;在技法上主要是研究了水、色、墨之间的融合运用,首次提出并运用了“高光留白”和“墨归于色”的绘画理论和技法。也正是以上诸种方法和技巧的综合运用于画纸,才较好地体现了各种自然物象光色的无穷变化,达到“笔精色妙”之状。从 “沁彩画”的艺术效果上看,笔者感觉作品厚重、内容丰富、画面灵动、气韵流畅,可以说,在中国画的画面上能完美地实现透视感、立体感、质量感,其“创新之处”值得业界和藏家高度重视或研究,至少为中国画的全新领域打开一扇极其“明亮的窗口”,其精彩之处也可与世界上任何画种媲美。一句话:前无古人。

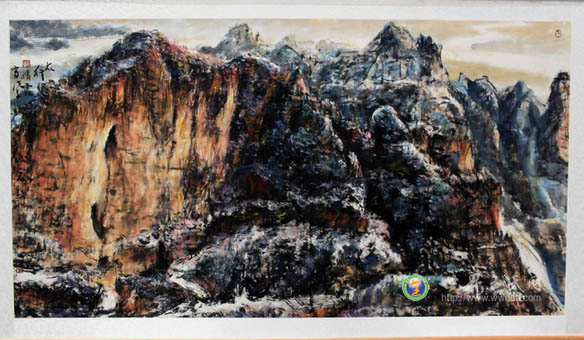

国家画院展览沁彩作品《太行天坑》

三、“沁彩画”的 水墨继承与创新

谈到“沁彩画”的创立过程,王心元先生介绍说,抛开前面几十年枯橾的绘画基本训练和创作不说,至少有十七八年的探索历程了。起因是他深感中国传统水墨丹青在完整内容上的缺失。

中国画传承了几千年,中国画最早被称为“水墨丹青”。纯粹的水墨画起于唐代,成于宋代,盛于元代。不知不觉之中“水墨丹青”的中国画,变成了只有“水墨”,而没有了“丹青”,是以无从谈中国画的理想的色彩效果。十八世纪中叶,曹雪芹提出用“光”来解决中国画的色彩问题,但他也意识到“光之难以状写也”,是以中国画界一直在探索。近代黄宾虹大师的运用积墨和时间差异创作大写意山水;李可染大胆运用“逆光”手法,创造性的在中国画中彰明显了光影关系;还有林凤眠、刘海粟大师在中国法色彩上的探索,等等。这些成功者的脚步,无一不给王心元的“沁彩画”探以借鉴和启发。

而与此相对照的是,诞生于法国的以“光”和“色彩”作为绘画追求的印象派绘画,虽然比曹雪芹的论述晚了一个多世纪,但却忆结出了累累硕果。设想一下:如果中国画家也能在“光”和“色彩”上予以大的的突破,那么中国画新的“春天”将会充满了无限的生机。可是,历史无法假设,三百年过去了,中国画光和色彩的发展依然不尽人意。

二十世纪以来,中国画在“笔墨当随时代”的呼喊声中加快了改革探索的步伐,王心元先生就是其中一位积极地响应并参与其中。他追随大师们和大自然的节奏,以“高光留白”和“墨归于色”为理念,努力地寻找着一条通过“光”的作用有效解决中国画全方位色彩表达的有效途径。为此,他在近十七八年的写生和作品创作研究中,迎难而上、不避不忌,曾一度扎进太行山里写生达七年之久。他长期细致地观察了对大自然物体在多光源照射下的变化特点,精确地总结了自然物象“八面受光”的状态,如:直射光、侧光、反光、逆光、暗光、灰光下物体色彩的变化不同。为反映这种丰富的变化,心元先生在中国画传统笔墨写意技法基础上,以其独具的“大笔散锋”笔法以及与相适应的墨法、色法,创造独具一格的“沁彩画”表达方式。由此一闯,中国绘画从“概念色”的渲染中逐渐走了出来,一个全面运用“条件色”和“环境色”反映自然物象的崭新道路清晰地呈现在众人的视线中、呈现在专业研究者和中国画域的历史时空里。

或许,众所瞩目的中国画的全新时代即将到来!

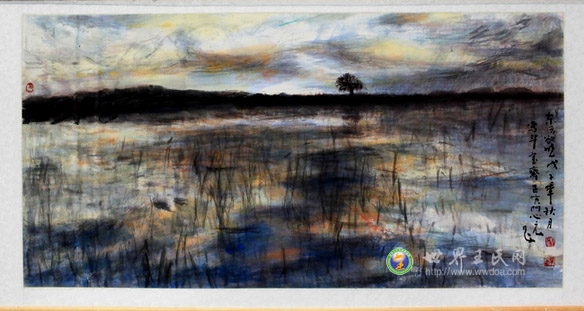

沁彩画作品《东方欲晓》

四、“沁彩画”的品评与未来

“沁彩画”的横空出世2011年元月,心元先生的个人画展在中国国家画院美术馆隆重举行,从80余幅作品中参观者得以一窥“沁彩画”的堂奥,除了旁观者的“惊艳”之外,随之而来的是行业专家如潮的好评——

中国国家画院常务副院长卢虞舜先生评曰:“我觉得通过他的作品,我们感受到王心元先生应该是一位对中华民族文化传统非常热爱的画家,因为从他的作品中我们深深地感受到他对中华民族文化这样的一种热爱。特别是对于笔墨文化的深入理解和认识。尽管他的作品对颜色有着更多的探索、有着更多的实践和创新”。

天津画院院长、著名诗人白金先生评曰:“我比较专心地观看了他的《太行晴雪》、《横亘千里一太行》、《晋东南系列》、《草原系列》等主题较突出的佳品。从中透视出作者对传统笔墨精髓的承继和发扬。他认真理解宋代王希孟《千里江山图》的光影效果,苦心钻研近代黄宾虹、李可染等大师创作光影作品的妙谛,加之自身对大自然中不同景象、不同时辰光影的摄取和体验。他接受了时代的挑战,敢于难中取胜,在画作中运用光影来表现物象的全方位色彩。作品中无论是笔墨的锤炼,还是色墨的多层叠加、破醒渲染。以及在对生宣纸特性的把握上,既不失中国画原有的精神韵味;又体现出大自然变化万千、浑然天成之魅力无穷。对此,我表示钦佩和敬意”。他还说:“心元在中国画发展上全方位色彩探索方面的创新之举,使得中国画色彩全方位发展有了崭新的拓展”。

天津美院四创始人之一的王之江教授评曰:心元的沁彩画真正理解了黄宾虹大师对中国传统水墨的认识。他曾是民国的文化部部长、黄宾虹先生的莫逆之交。

沁彩画作品《太行晴雪》

新浪的风云博主“远离村庄的农民”评曰:“王心元是那种很有激情很喜欢思索的画家,他用自己的画笔尝试诠释中国画的大意象,试图重新寻找中国画全新的色彩架构。他的《太行系列》、《草原系列》、《黄河系列》、《长白系列》作品总能给人以一种别样的心灵震撼。”他还说:“这与多年的油画创作有关,他一直倡导中国画要全方位进入色彩追求,充分利用中国画的笔法、技法、墨法、水法,结合西画特点,对色彩进行大胆地有机调和、全面架构、创新求变,形成了自己独特的绘画风格。《太行晴雪》中白黄色彩的对比、《群峰之巅王莽岭》中各种颜色的堆积点染、《横亘千里一太行》中近景远山的色彩调和搭配。特别是太行系列作品大气磅礴、色彩靓丽,不仅淋漓尽致地表现了太行雄浑苍茫的厚重与大气,同时较好地将太行四时变化、雍容美丽的一面展示给了观众,让人看到了一个不一样的太行。”

还有的专家评曰:在绘画技法中全方位运用“光”的概念,解决了中国画中表现自然色彩和物象“质感”的难题,在理论和绘画实践中都具有开创意义。推进了中国画色彩发展进程,使中国画在艺术效果上达到了立体的自然色彩之美。王心元的绘画艺术探索是深层次的,在某种意义上对传统中国画是颠覆性的,对绘画的发展具有前瞻意义。

沁彩画作品《拉弯的岁月》

当然,评论的前提是欣赏。到过到过“中国气派名家画展”的观众会问:观看“沁彩画”犹如西洋油画般,为什么总是模糊一片?在访谈和赏析中,笔者也遇到了这个问题。观看王心元先生的作品,近看不清楚,因为“沁彩画”的大笔散锋类似于痕迹让人确实感到清晰,和过去的工笔山水、近代的水墨写意也都有天壤之别。心元老师说:是笔法、墨法、色法的不同造就了这一奇效,但所有的沁彩画都是一笔一笔绘就的,其中的枯笔和焦笔会多一点。或许了解或理解了沁彩的绘画过程,这画本身的理解一定会更加深入。其实,古人对此早已有了答案:好画,可远观而不可近玩也。但当人们站到距画八至十米开外时,画面上的山川、河流、森林、树木、小草、鲜花则历历在目跃然纸上。——而这正是“沁彩画”的奇怪之处,也是其魅力所在:用完全中国画的元素造就了西洋画的感觉!这种活灵活现的空间表达,给人以很强的视觉冲击力,使人从中感受到中国画全方位进入色彩,产生立体感后的惊人魅力。

仅以其中一位业内行家对沁彩画的赏析作例:以汹涌翻卷的黄河水为背景,五个赤条条的汉子,纤绳深深勒进肩膀,背负着生活的沉重,艰难前行。王心元的画作《拉弯的岁月》真实地再现了黄河纤夫的生活,顶光、侧光的不断变化、明暗色调的有机糅合,生动地表现出了原生态的力与美,古老沧桑的历史沉重感;冷暖色彩融合堆积起黄河水的雄浑与苍茫,凸显了民族的灵魂、气魄、数千年的艰辛和博大精深的胸怀,具有很强的视觉冲击力和感染力。

最后,笔者和心元老师谈到了沁彩画的未来。王老师说:目前的沁彩画在题上主要对夜景、山景、雪景、人物等做了一定的探索,下一步会着重探索高光反应以完成全方位色彩的进程。

展望未来,我们有理由相信中国沁彩画的明天更加美好!

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村