两岸几时聚“三希”

2012年12月22日14:55 来源:北京晚报 作者:文化学者 评论家

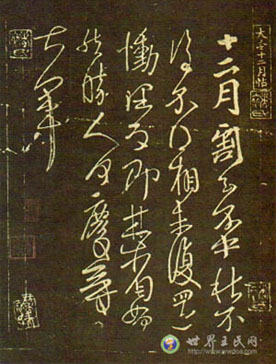

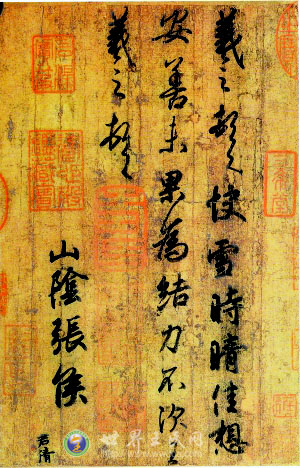

王献之《十二月割帖》(图1)

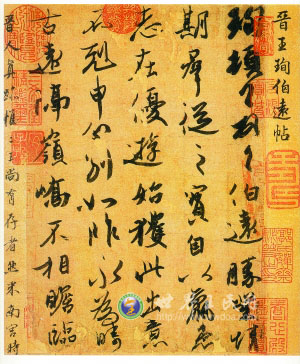

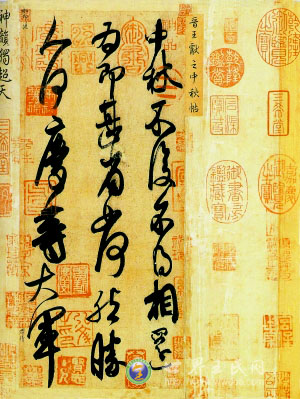

米芾《临沂使君帖》(图2)

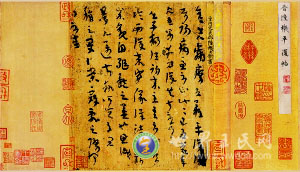

设在故宫内的“三希堂”,面积仅8平方米,幽雅、古朴。狭长的室内进深以楠木雕花隔扇分隔成南北,里间窗台摆设文房用具。窗台下设一可坐可卧的高低炕,乾隆御座设在高炕坐东面西的位置上。低炕墙上挂着五颜六色的瓷壁瓶,壁瓶下的楠木《三希堂法帖》木匣,映射到对面墙上的落地玻璃镜中,显得豁然开朗。乾隆所书“三希堂”匾名和怀抱观古今,深心托豪素”对联,分别悬挂在御坐上方和两旁(图4)。

三希

乾隆一生附庸风雅,号“十全老人”,平生写诗四万首,堪称一代“诗霸”,终生临池不懈,刻意搜求历代名迹。一时兴起,于乾隆十一年,将王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,藏于养心殿西暖阁,并亲题“三希堂”。自此,便有了“三希”说。

《快雪时晴帖》为唐人摹本,是王羲之四十岁后所书,因有“快雪时晴”四字而得名。根据诸多题跋款识、收藏印章及书籍录载,曾入宋宣和内府、米芾宝晋斋,元代又进御府。此帖传至清代,原是国子监祭酒冯源济的家传之宝,进献给康熙,后来便在乾隆之手。乾隆认为全帖二十八字,字字珠玑,誉之为“二十八骊珠”。乾隆在位的六十多年间,对此热情始终高涨,常临摹玩味,反复题跋,一生竟达73次。题跋《富春山居图》共60次,居其次。在历代珍品上盖上密密麻麻的巨印,破坏性极大,乾隆和另一位有盖印癖好的项元汴类似,同属“千古罪人”。

《中秋帖》实际上是王献之《十二月割帖》(图1)的临本,多认为是米芾所临。有意思的是,米芾在《书史》中称赞《中秋帖》“运笔如火著画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书。天下子敬第一帖也。”以米芾所评,更像是赞扬王献之《十二月割帖》风格。之所以断伪,在于《中秋帖》用竹料纸书写,这种纸在东晋尚造不出,约到北宋方出现。从行笔推测,所用毛笔是柔软的无心笔,晋朝用的是有心硬笔,吸水性差,提按、转折往往不能灵活自如。《中秋帖》行笔痛快,点划奔放而少含蓄,气息也不高古,极似米芾自评“刷字”特色。清吴升《大观录》云:“此迹书法古厚,黑采气韵鲜润,但大似肥婢,虽非钩填,恐是宋人临仿。”米芾生前留下一些连带非常精彩的作品,如《临沂使君帖》(图2)、《张季明帖》等,对比来看,神韵极似。

《伯远帖》作为东晋王氏家族存世的唯一真迹,一直被视为稀世瑰宝,为学书者提供了“直入晋室”,“书追二王”的途径。王珣的祖父王导、父王恰均精于书法,王羲之是其堂叔。王氏家族世代擅书,名家辈出。

从1911年后到溥仪出宫之前,《中秋帖》、《伯远帖》一起藏于敬懿皇贵妃所居的寿康宫。溥仪出宫时,敬懿皇贵妃将此帖携带出宫,卖给古玩商,后辗转归郭葆昌。郭葆昌秘藏二帖,去世后由其子郭昭俊珍藏。1949年郭昭俊流落香港,因生意关系,将《中秋帖》和《伯远帖》抵押给香港汇丰银行,赎期定在1951年11月底。汇丰银行知道郭昭俊拿不出钱来,便施压使郭将宝帖出卖。一个在汇丰银行供事的朋友将此事告诉了南洋商业银行董事长庄世平。庄世平将此事报告给中央政府。巧合的是,时任国家文物局局长的郑振铎正率团出访,在香港作短暂停留,紧急向国务院打了份报告,请求由故宫博物院出面赎回。时任故宫博物院院长马衡向周恩来汇报后,由王冶秋、马衡、徐森玉、徐伯郊父子等从澳门辗转至香港,鉴定为真迹后以巨资赎回,入藏故宫博物院至今。

如今,《快雪时晴帖》藏于台北故宫博物院,《中秋帖》、《伯远帖》藏于北京故宫博物院。《富春山居图》已合璧,期待“三希”可以聚首。

三希堂

乾隆一生珍爱“三希”,时时把玩。1746年,写下一篇《三希堂记》,记录其中因缘际会:“内府秘籍王羲之《快雪帖》,王献之《中秋帖》,近又得王珣《伯远帖》,皆稀世之珍也。因就养心殿温室,移其名曰《三希堂》,以藏之”。从此,养心殿西暖阁这间曾是乾隆书房的小雅室,因藏有稀世三帖而被命名为“三希堂”(图4)。这就是“三希堂”的由来。

“三希堂”里不但存放了三希墨宝,也陈设着大量当时制作的极为精致的工艺品和文房器具,历经嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统各朝,没有任何变动,至今保持原貌。如今的台北故宫博物院,也有一处复制的“三希堂”,藏有《快雪时晴帖》。

乾隆以“三希堂”昭示个人潜心翰墨、托身毫素之举。后人对“三希”有两种解释:一是借周敦儒的“圣希天,贤希圣,士希贤”句,即士人希望成为贤人,贤人希望成为圣人,圣人希望成为知天之人,鼓励自己勤奋、进取,提高自身修炼,进入更高境界;二是“珍惜”,“希”同“稀”,“三希”即三件稀世珍宝。更确切地说,两层含义并重结合,更为恰当。

《三希堂法帖》

因“三希”而有“三希堂”,因“三希堂”而有“三希堂法帖”。《三希堂法帖》可以说是从《石渠宝笈》中派生出来的。

《石渠宝笈》在乾隆九年(1744)编撰完成。因过于沉重不便使用,加上编辑完工之时,内府又发现了许多珍稀碑帖,未入《石渠宝笈》,不免有遗珠之憾。

针对《石渠宝笈》存在的问题,乾隆决心对《石渠宝笈》再次筛选。乾隆十二年(1747)腊月,发出编刻《三希堂法帖》的命谕,从乾隆下令编刻到出底本,约一年半时间。当时清廷采取进贡、收缴、抄家等方式,将天下法书名迹网罗殆尽,内府收藏盈千累万,在此基础上编出的丛帖,自然是珍品。《三希堂法帖》是一部规模宏大的“书法工程”,对后世影响巨大。

《三希堂法帖》全称《三希堂石渠宝笈法帖》,32册,刻石500余块,收集自魏、晋到明末共134位书家的三百四十余件楷、草、隶、行等精品,另有题跋二百多件,印章一千六百多方,收录法书、碑帖共九万余字。乾隆十七年(1752),复从宫内藏品中再次精选出历代名人法书五卷,摹刻上石。至此,《三希堂法帖》终成完璧。根据北海白塔山收藏《三希堂法帖》刻石的阅古楼完工时间判断,《三希堂法帖》完工时间约在乾隆十八年(1753)八月。《三希堂法帖》石刻嵌在西苑(北海)阅古楼的墙上,现保留在北海公园琼华岛。

王珣 《伯远帖》

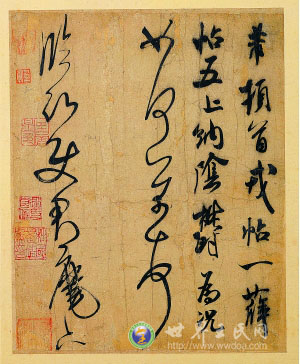

行书纸本,纵25.1厘米,横17.2厘米。“三希”之中唯一的真迹,与陆机《平复帖》(图3)为现今仅存的两件晋代名人法书。是王珣问候亲友疾病的一件信札:“珣顿首顿首。伯远胜业,情期群从之宝。自以羸患,志在优游。始获此出,意不克申。分别如昨,永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。”用笔精熟,疏朗飘逸,行笔自然流畅,俊丽秀雅,全篇风神俊朗、潇洒流利,可以洞窥到东晋“尚韵”风流。董其昌称之为“尤物”,在《画禅室随笔》中评:“潇洒古淡,东晋风流,宛然在眼”。清人姚鼐赞:“如升初日,如清风、如云、如霞、如烟,如幽林曲洞”。

《平复帖》(图3)

王羲之《快雪时晴帖》

行书纸本,纵23厘米,横14.8厘米,是写给“山阴张侯”的一封短信。雪过天晴,问候朋友是否安好台北故宫博物院的断句为:“羲之顿首。快雪时晴。佳想安善。未果为结。力不次。王羲之顿首。山阴张侯。”书法大家启功的断句为:“羲之顿首。快雪时晴。佳想安善。未果为结力不次。王羲之顿首。山阴张侯。”起首用“羲之顿首”,结语又加上同样的敬语,这在古人书信中很少见。此札以圆笔藏锋为主,起收、钩挑、波撇不露锋芒,转折多圆转,结体匀整安稳而不失洒脱,显现出气定神闲、不疾不徐的情态,姿态优美中兼有质朴内敛的意韵。明代鉴藏家詹景凤评:“圆劲古雅,意致优闲逸裕,味之深不可测”。

王献之《中秋帖》

草书纸本,纵28厘米,横12厘米。内容:“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军。”不知因何故,该帖毫无文采且语句不通。若要断句,须和王献之《十二月割帖》对照:“(十二月割至不?)中秋,不复不得相。(未复)还,(恸理)反即甚,省如何?然胜人何庆等大军。”该帖32字,但意思仍不全,说明仍有缺失。据董其昌考证,《十二月帖》与《淳化阁帖》中《庆至帖》(又称《庆等帖》)为同一帖。《中秋帖》书写精彩,点划丰润圆熟、圆劲挺健,笔意流畅、行气贯通,连带自然、潇洒飘逸,可谓“千古一笔”。卷前有乾隆御笔『至宝』二字,右上题“晋王献之中秋帖”。卷后有明董其昌、项元汴等历代收藏者题跋。此帖历经宋宣和、绍兴内府,明项元汴,清内府收藏。

古墨

今语

从“三希”看“三宝”

彭 俐

附庸风雅莫过皇帝,但附庸风雅总比附庸恶俗要好得多,从这个意义上说,故宫三希堂主人乾隆皇帝还算不错。他以独占“三希帖”的书房命名为“三希堂”,多少也对弘扬书法艺术做出贡献。但他的雅意雅好受到艺术天赋欠缺的限制,虽留下的诗词墨迹随处可见,然大多显出平庸、单调。就说其亲笔题写的“三希堂”对联“怀抱观古今,深心托豪素。”十个字中,无一字是从肺腑出,而是拾取前人牙慧,不能说他会写,只能说他会抄。上联“怀抱观古今”,抄的是南北朝诗人谢灵运的诗句;下联“深心托豪素”,抄的是谢灵运同代诗人颜延之的名句。在那残酷的封建集权、专制的时代,谁又敢直言皇帝是抄袭者呢?到目前为止,网络上仍然有人称“豪素”一词,源于乾隆皇帝的亲撰。不过,客观地说,敕命编辑、镌刻《三希堂法帖》,确是乾隆皇帝值得称道的大手笔,其中包括书法“三希”王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》。它为后人在翰墨领域中追求“士希贤,贤希圣,圣希天”的境界,铺筑了开阔视野、不断攀升的台阶。

中国皇帝曾经在故宫私藏“三希”,法国皇室却在卢浮宫公展“三宝”,而且年代大略相同。卢浮宫作为艺术博物馆正式开放是1793年,正是乾隆皇帝在位执政时期。卢浮宫所展的镇馆“三宝”世人皆知:《维纳斯》雕塑、《胜利女神》石雕和《蒙娜丽莎》油画。时至今日,“三希”所闻者不多、所见者甚希;而“三宝”呢,所闻、所见者甚众。艺术的美和自然的美具有相同的美质,却有着不同的经历和境遇。艺术的美、尤其是艺术极品的美曾经被禁锢、封闭在权力至上者的狭小空间,仅供少数人从生到死的私匿、把玩,或滞留于豪奢无比的金碧辉煌的皇宫,或随葬于穷奢极欲的地下宫殿,直到近两三百年才从被囚禁的囚徒变成自由身而走向大众;自然的美则从来就是在开放的、透明的巨大空间,供全体人类所欣赏、享受,幸亏有绝无私照、私映的太阳与月亮,绝无私盖、私覆的天空与大地,绝无私密、私隐的山峰与海洋……人类中的大多数生命才得以获得“公益性质”的审美需要的满足,并保持生理和心理上的审美功能的健全。即便是人为的艺术,也应是普照的阳光。

在我们中华民族漫长的历史文明进程中,从来就不缺少艺术家和艺术精品以及大众的艺术情结与艺术向往,缺少的是艺术为公,即艺术“三希”艺术为公众所享受、艺术为公众所服务、艺术为公众所拥有的理念、意识和行动。

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村