民间兴起修家谱热儿孙起名循宗族

海力网 来源: 半岛晨报 2012-07-07 10:34:19 “修家谱不仅仅是寻根问祖,还蕴藏着更深的文化精神。 ”——大连民俗促进会会长李树满家谱从精神意义上来说,就是一种地方志,是对民族的记录,可以作为城市记忆的基本材料。 ”——社会学家赵秀山

昨日,旅顺口区举行了大连民俗续谱委员会、旅顺口区修谱工作站成立仪式。“我从哪里来,我的血液中印记哪种基因。 ”从少年懵懂开始,每个人都曾思考过这个问题。近年来,大连民间兴起修家谱的热潮,家族祭祖、续写家谱,人们为姓氏寻根,这股热潮背后是延续家族血脉,追溯文化足迹的精神需求。

八百徐氏后人祭祖引轰动

今年4月4日清明节,庄河荷花山镇同巨村,徐氏家族老麻子店一支近八百后人,举行祭祖仪式纪念先祖。在同巨村里向阳的山腰上,徐氏先人长眠于此已达270年,至今墓地碑文仍保存完好,这个家族近300年来在辽东半岛繁衍生息开枝散叶,如今已经传至第13代人,族人统计,这一支就有7000多人,遍及东北三省各地。

根据先祖的碑文和后人查找的家谱,在辽东半岛的徐氏家族最早可追溯到清乾隆八年,老家原是山东登州府蓬莱县白马村。先祖名为徐大宦,以养蚕为生。根据史料记载,辽东半岛的柞蚕业就是由徐家传播过来,在当时江南桑蚕丝绸业名闻天下,但辽东半岛的柞蚕丝绸业则居全国之首,辽宁柞蚕业可占全国三分之二。

徐氏家族祭祖曾在当地引起极大反响,甚至远播到大连,不少徐氏后人关注着修家谱的事情。“我们现在能统计到的家族代系共18代,其中辽东一支13代。 ”主持家谱重修事宜的徐汇昌告诉记者,家谱中的字辈共40个字,这次重修增至50字。同族人每家都有保留着自家祖谱,记载家族兴衰,不忘先人恩德,每逢春节等节日,家家户户会请出祖谱供奉先人。

一本家谱揭开一个历史疑云

在金州博物馆里,就珍藏着一本《王氏家谱》。这份家谱修订于1934年到1936年,是市民王国振的伯父王立善所修。这是大连有据可查的第一部《王氏家谱》。这支4000多人的王氏家族大约在1620年前后,从山东,沿渤海西岸绕行,闯过山海关,进入关东地区,来到辽宁宁远(今兴城)。其中一支投奔汉军正黄旗。所以,今天的石河子王姓人在民族一栏中填写“满族”。

一本家谱还曾揭开一个历史疑云。 2007年,央视《百家讲坛》栏目中,纪连海提到“大连鳌拜后裔说”引起了各方关注。其实,早在20年前,大连著名学者、民族史学专家瀛云萍在撰写《民族志》时,打听到庄河蓉花山镇有一支鳌拜后裔,还有一本谱书,成为国内首位提出鳌拜后裔尚存的学者。

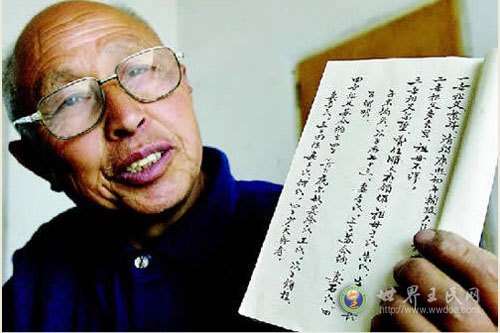

记者有幸找到现存最为完善的鳌拜后裔家谱。谱书的第一页写着“据谱书记载,清朝初年康熙辅政大臣鳌拜是我们的先祖,我们称他为一世祖。 ”在谱书中,还讲述了这一支的由来,三世祖尔坠清初任顺天 府领催,至岫岩州供职,改属镶白旗,遂定居庄河县仙人洞二十里处,前临庄河,后依小山,取名金家屯。在谱书记载到第六世时,由瓜尔佳氏改姓“金”。

家族字辈蕴藏先人智慧

近年来,大连市各地续写家谱的消息时常见诸报端。王氏后人、楚氏后人、曹氏后人,乃至孟子后人都曾先后编纂续写家谱,同时举行同族联谊会,全国各地同族人纷纷响应,参与者多达数百人,少则几十人。

修谱热还表现在儿孙的姓名上,很多有家谱的族人均严格按照家谱中的字辈给儿孙起名。“根据这些字辈就能计算出代系。 ”徐汇昌告诉记者说,以庄河老麻子店徐氏家族为例,目前最年轻的一代是“洪字辈”,是第13代传人。

2006年,大连举办了首届中国孟子文化节,号召海内外孟子后人来大连祭拜孟子。大连孟子后人孟繁林介绍说,当时一共召集到海内外200余名孟子后人,有来自马来西亚、俄罗斯、日本、韩国等地的华侨。其中,辈分最长的为“广”字辈,是孟子第七十代孙;辈分最小的是“佑”字辈,为孟子第八十代孙。

“一般来说,先人定下字辈会以七言、五言为韵,也有无韵的,但挑选的都是一些意义深远的文字。”徐汇昌说,一般家谱30年一小修,60年一大修,最有威望、最有学识的族人为子孙后代定下字辈,其中孕育着对儿孙的期望和祝福,也表现出先人的文化素养。

成立大连民俗续谱委员会

昨日,旅顺口区举行 了大连民俗续谱委员会、旅顺口区修谱工作站成立仪式,这是在文化层面对民间修谱的一种积极态度。大连民俗促进会会长李树满告诉记者,来自于大连各地的20多位续谱的家族代表人士参加了会议。“在大连,民间修谱的热情很高,我们准备在各县区都建立续谱工作站。 ”李树满说。

“修谱热意味着民俗文化复兴,家谱其实是中华传统文化的重要组成部分。 ”李树满介绍说,早在2001年,国务院文化部曾下发文件阐释了家谱的意义。作为姓氏文化中的家谱是一种特殊的历史文献,是记载同宗同祖的血缘集团,世系人物和事迹等方面情况的历史图谱,它与方志、正史构成了中华民族历史大厦的三大支柱,是我国珍贵文化遗产的一部分。

“有千年不刊之书,无百年不续之志。 ”社会学家赵秀山说,家谱从精神意义上来说,就是一种地方志,是对民族的记录,可以作为城市记忆的基本材料。“中国文化传统中,先为家,后为国,其后为天下,家是一个很重要的文化概念。 ”

如今,民间修谱热的发起者多以5旬以上的老人为主,李树满认为,这些发起人承上启下极为重要,“这是续写家谱最好的时机,一旦老人逝去,年轻人恐怕无法承接家族的历史。 ”李树满说,修家谱不仅仅是寻根问祖,还蕴藏着更深的文化精神。家谱是对历史的记录,对家族的记录,对后人有着很大的影响力和带动力。首席记者王博文 实习生韩冰

最新推荐

江西王家大祠堂:规模

祠堂,很多人都知道,在南方是很常见的,它主要用于祭祀祖先 [详细内容]

- · 江西王家大祠堂:规模之大在全国极为罕见,

- · 他是湖北“王姓”最长寿的开国将军,打仗不

- · 中国载人航天工程的开创者王永志院士逝世,

- · 恭祝全世界王氏宗亲网友端午节安康

- · 金门第十一届世界王氏恳亲联谊大会散记

- · 浙江百姓家谱研究会考察梅溪状元故里

- · 太子晋·王子乔与中华王氏始祖寻根

- · 余王共脉:一段坚守与回归的传奇

- · 贺泰国海南王氏宗亲会四十五周年庆典

- · 新城王氏溯源·“诸城之初家庄”确有其村